02/02の日記

02:08

【宮沢賢治】“異世界”に踏みこむ充実のセミナー――7/28-29 イーハトーブ館にて(5)

---------------

.

岩手県下閉伊郡譜代村 堀内港

こんばんは (º.-)☆ノ

“異世界”に踏みこむ充実のセミナー――7/28-29 イーハトーブ館にて(1)

“異世界”に踏みこむ充実のセミナー――7/28-29 イーハトーブ館にて(2)

“異世界”に踏みこむ充実のセミナー――7/28-29 イーハトーブ館にて(3)

“異世界”に踏みこむ充実のセミナー――7/28-29 イーハトーブ館にて(4)

のつづきです。

【6】 「おかしな感じやう」の心理学――「心象スケッチ」における賢治の超常体験の特徴 ――― 浜垣誠司さん

2日目の最初の講演は、京都の浜垣誠司さんによる精神医学の立場からの分析で、ほかの講演者が文系で文学、宗教学をベースにしているのとは一風変った視角からの貴重なお話を聴くことができました。

浜垣さんは、ギトンのブログでもほとんど日常的に参照させていただいている『宮澤賢治の詩の世界』を、著作・運営されており、ネットの世界では宮沢賢治研究の第一人者と言ってよい方です。しかし、今回の講演でのご紹介から、関西地域ではかなり以前から宮沢賢治に関する講演をなさっていること、また定評があることを、遅ればせながら知った次第です。

↑浜垣さんのブログを見ればわかるように、ネットでは心理学・精神医学とは直接関係のない、在野の宮沢賢治研究としてはごくふつうの領域で活動しておられます。本業がお医者さまであるということなどは、ブログの内容からはまったく想像もできませんでした。しかし、そのような幅広い力量を基に、今回の講演は、本業の専門知識に立脚した手堅い内容だったと思います。

講演の内容については、上の浜垣さんのブログに、当日配布の「要旨」が PDF で上げられており、またおいおいご自身で内容に触れる記事を書いて行かれるということですから、ギトンがこちらで、勝手な思い込みの“要約”などを出して、お邪魔をしてしまうことをたいへんに恐れます。そこで、以下では、今回のお話の中で、とくに有用なヒントと思われた1点にしぼって、ご紹介したいと思います。

それは、賢治詩に多用されている“カッコ書き”や“字下げ書き”の詩行を、どう読むかという問題です。

浜垣さんの趣旨は、“十界”などの仏教的な世界も含めて、賢治の見た「異空間」「異世界」とは、《解離性》による幻視であって、そう考えることによって、賢治作品にみられる非現実的な風景や人物の描写は、理解が容易になる、ということにあります。

《解離性》は、本人の生活に支障を及ぼす場合には、精神疾患として「《解離性》障害」と呼ばれるものですが、宮沢賢治の場合には、生活に支障があった形跡はありません。むしろ、賢治自身はそれを文学的想像力や宗教的思惟の源泉としていたし、深い関心を持ち、悩まされつつ楽しんでさえいた。したがって、これを「障害」と呼ぶことは適切でないと、浜垣さんは最初に述べられました。

ただ、賢治が体験していたような幻視、幻聴は、誰にでも日常的に現れるものではなく、そうした独特の体験を指称する適当な言葉もないので、以下ではそれを「症状」と呼ぶことにします。

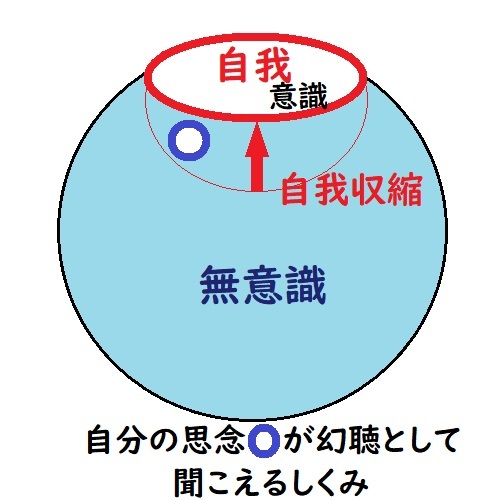

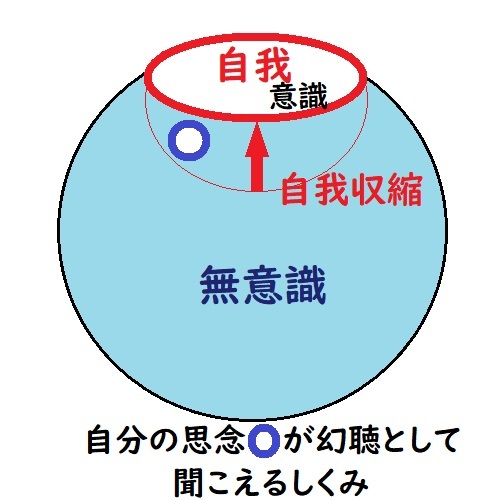

《解離性》の重要な特徴として、《自我》境界の希薄化⇔肥厚化、《自我》の収縮⇔拡張、ということがあります。《自我》とは、人の頭脳と身体の中で起きていることのうち、本人に意識されている部分です。“自己”の領域の大部分は、通常は無意識の中に沈んでおり、《自我》として意識されるのは、そのごく表面的な一部分にすぎません。

たとえば、《自我》が収縮し、かつ外界との間の《自我》境界が希薄になると、自己の内部に発した言語活動――内語――が、あたかも自己の外部から来るように思われる。誰だかわからない他人の言葉として聞こえる。つまり、幻聴が起きるわけです。

逆に、《自我》が拡張すると、自分が強大になったように感じ、さらに限りなく拡張して《自我》境界も希薄になると、世界、自然、あるいは神仏との“合一”を体験することになります。

浜垣さんによれば、賢治詩に多用されている“括弧書き”や“字下げ書き”の詩行は、そうした《自我》の変容による症状を記録したものとして理解できるのです。

「こんなやみよののはらのなかをゆくときは

客車のまどはみんな水族館の窓になる

(乾いたでんしんばしらの列が

せはしく遷つてゐるらしい

きしやは銀河系の玲瓏レンズ

巨きな水素のりんごのなかをかけてゐる)

りんごのなかをはしつてゐる

〔…〕

水いろ川の水いろ駅

(おそろしいあの水いろの空虚なのだ)

汽車の逆行は希求の同時な相反性

こんなさびしい幻想から

わたくしははやく浮びあがらなければならない」

1行空けの段落は引用者。

地の文(白字)と、字下げ・一重括弧の文(黄色字)の間には、自然な対話が成り立っています。「りんごのなかを」「水いろ」など、語句の呼応があります。

つまり、地の文が「主体的意識の発話」とすれば、字下げ・一重括弧は「自我意識内の『内語』」を表しています。これらは幻聴ではなく、どちらも、作者に意識された作者内部の言語活動です。

しかし、その先の↓次の部分には幻聴が入ってきます。

「今日のひるすぎなら

けはしく光る雲のしたで

まつたくおれたちはあの重い赤いポムプを

ばかのやうに引つぱつたりついたりした

おれはその黄いろな服を着た隊長だ

だから睡いのはしかたない

(おゝおまへ(オーヅウ) せわしい(アイリーガー)みちづれよ(ゲゼルレ)

どうかここから(アイレドツホニヒト)急いで去らないでくれ(フォンデヤステルレ)

《尋常一年生 ドイツの尋常一年生》

いきなりそんな悪い叫びを

投げつけるのはいつたいたれだ

けれども尋常一年生だ

夜中を過ぎたいまごろに

こんなにぱつちり眼をあくのは

ドイツの尋常一年生だ)

あいつはこんなさびしい停車場を

たつたひとりで通つていつたらうか」

1行空けの段落は引用者。

二重括弧の言葉(赤字)は、自己の外部から突然到来したように聞こえており、「一重括弧の話者」――作者の第2の内語――も、誰が叫んだのかわからないと言っています:「いきなり……投げつけるのはいつたいたれだ」

つまり、幻聴として出現しています。しかも、浜垣さんによれば、「この幻聴を聴いているのは『地の文の話者』ではなくて、直接的には『一重括弧の話者』と考えられる。」そして、「表層の『地の文=主体的自我』と、かなり深層に位置する『二重括弧』とは、当初は相当に隔たっており、その中間の『一重括弧』が、両者を媒介する位置にある。」と説明されます。

しかし、この『一重括弧の話者』つまり、作者が意識している第2の内語が、幻聴として聞こえる「尋常一年生 ドイツの尋常一年生」と、表層の第1の内語との間を「媒介」するというのが、具体的にどういうことなのか、正直言ってよくわかりません。

幻聴である以上、それは、作者に、つまり意識された《自我》に聞こえるのではないのか? 第2の内語には聞こえるが、第1の、より表層の意識には聞こえない、などということがあるのか?

一つ考えられるのは、賢治の表層の意識(白字)は、たとえ幻聴が聞こえていても、そんなものは気のせいだ、聞こえてなどいないのだ、と、自分の聴覚を批判し、反省しているので、その言葉の内容「尋常一年生 ドイツの尋常一年生」にも煩わされることはない。しかし、より深層の意識(黄色字)では、それを気にして、反発したり、「けれども尋常一年生だ/……」と半ば同意したりしている、そういうことかもしれません。

けれども、もしそうだとすると、地の文は、「主体的意識の発話」というよりも、翌日か旅行のあとに、手帳のメモを見直して整理している賢治の反省的意識の“語り”なのではないでしょうか? つまり、地の文は、現場での意識の流れ“そのまま”ではないことになります。

このように考えて、この作品の最初からもう一度読み直してみると、浜垣さんの優れたアイデアは生かしながら、浜垣さんとはやや違った理解もできるように思われるのです。

「こんなやみよののはらのなかをゆくときは

客車のまどはみんな水族館の窓になる

(乾いたでんしんばしらの列が

せはしく遷つてゐるらしい

きしやは銀河系の玲瓏レンズ

巨きな水素のりんごのなかをかけてゐる)

りんごのなかをはしつてゐる

けれどもここはいつたいどこの停車場だ

枕木を焼いてこさえた柵が立ち

(八月の よるのしづまの 寒天凝膠(アガアゼル))

支手のあるいちれつの柱は

なつかしい陰影だけでできてゐる

黄いろなラムプがふたつ点き

せいたかくあほじろい駅長の

真鍮棒もみえなければ

じつは駅長のかげもないのだ」

1行空けの段落は引用者。

↑この、「青森挽歌」の冒頭部は、読むたびに風景を見ている視線の方向、作者の立ち位置が気になるのです。地の文(白字)は、走っている汽車の中から、外を見ている‥‥真っ暗でほとんど何も見えない外の風景を見ていると考えてよいでしょう。「水族館の窓」は、両側に水槽の窓がある水族館の廊下を歩くように、客車内から両側に並ぶ窓を見ていると考えられます。

しかし、字下げ・一重括弧内(黄色字)は、どうでしょうか? はじめは、たしかに、列車の中から外を見ています。線路に沿った電柱の列が「せはしく遷つてゐるらしい」と見えるのは、走行中の列車内から外を見た場合の風景です。しかし、その「せはしく遷」る電柱列を見ているうちに、賢治の意識は、車外へ吸われるようにして飛躍してしまうのです:

「銀河系の玲瓏レンズ/巨きな水素のりんごのなかをかけてゐる」

「レンズ」の中にいて「レンズ」の形を見ることのできない人が、ここはレンズのなかだ、と言ってわるいわけではありませんが、やはりこの部分は、「レンズ」の外側、つまり「銀河系」の外側からレンズ形を見ていると思ったほうがよくわかるし、描写がありありとします。賢治の意識の一部は、はるか銀河系外へ飛んで行って、「巨きな水素のりんご」を外から見ている。そして、自分が列車の中から今見ている「やみよののはら」には、水素と「りんご」の気が充満していると考える。

浜垣さんの言う《自我》の“対外離脱”が賢治に起きていたと考えると、この部分はひじょうに理解しやすくなるのです。もちろん、「玲瓏レンズ」や「水素のりんご」は、あとから詩人の創作意識が考えた“見立て”だと見ることも可能です。しかし、それよりも、浜垣さんの“診断”に沿ったほうが、暗黒のなかを「せはしく遷」る電柱列をじっと眺めている賢治の心中に、何が起きていたのか、ずっと理解しやすくなると思います。

それに対して、地の文(白字)は、「りんごのなかをはしつてゐる」と、一重括弧(黄色字)の発言を繰り返したあと、すぐに、停車場の描写に移っています。そうだね、リンゴのなかだね、よしよし、しかし一体ここはどのへんなんだ?‥‥と言うように、まるで、天然な発言をする同行の友達をあやしているように読めるのです。つまり、地の文には、オトナの意識が感じられます。一重括弧内は、現場のメモに書かれているそのままか、かなり近いでしょう。地の文は、そのメモを題材として見ながら、改めて“語り”の筆を進めているように思われます。

もちろん、地の文もまた現場での賢治の意識であり、青森行きの列車に乗った賢治は、分裂した複数の意識を並行的に競合させて過ごしていたと見ることも、不可能ではないでしょう。けれども、地の文と一重括弧の間には、対話があるだけでなく、両方の関係は非常に安定していて、反発が見られません。そのことからすると、意識の分裂があるとは思えないのです。

つぎの一重括弧:

「八月の よるのしづまの 寒天凝膠(アガアゼル)」

は、《心象スケッチ》特有の風景描写であり、常識とは異なる風景の見方―――異形態の“統合的組成”を導入しています。こうした文句も、現場で感じたまま手帳メモに記されているのでしょう。

こうした1行だけの“否定的-統合的組成”の記述は、賢治の口語詩に頻繁にみられるものです。地の文の、より常識的な描写とは別の見方を並行して述べ、しばしば地の文がそれに影響されたりもします。ここでも、

「支手のあるいちれつの柱は

なつかしい陰影だけでできてゐる」

という、そのあとの地の文は、「よるのしづまのアガアゼル」という見方に影響されています。これらの“1行の括弧書き”は、現場での深層意識の擦過――間歇的な浮上――だと考えれば、理解はより深くなるように思われます。

「黄いろなラムプがふたつ点き

せいたかくあほじろい駅長の

真鍮棒もみえなければ

じつは駅長のかげもないのだ」

は、実景でしょうけれども、それを見ている作者の幻想を見るような気分と、描写の幻想的なおもむきは、「よるのしづまのアガアゼル」の中の風景として読んだときに、如実に感得できるのです。

「じつは駅長のかげもないのだ

(その大学の昆虫学の助手は

こんな車室いつぱいの液体のなかで

油のない赤髪をもぢやもぢやして

かばんにもたれて睡つてゐる)

わたくしの汽車は北へ走つてゐるはづなのに

ここではみなみへかけてゐる

焼杭の柵はあちこち倒れ

はるかに黄いろの地平線

それはビーアの澱をよどませ

あやしいよるの 陽炎と

さびしい心意の明滅にまぎれ

水いろ川の水いろ駅

(おそろしいあの水いろの空虚なのだ)

汽車の逆行は希求の同時な相反性

こんなさびしい幻想から

わたくしははやく浮びあがらなければならない

そこらは青い孔雀のはねでいつぱい

真鍮の睡さうな脂肪酸にみち

車室の五つの電燈は

いよいよつめたく液化され」

1行空けの段落は引用者。

「その大学の昆虫学の助手は」以下の一重括弧は、「車室いつぱいの液体」という“否定的-統合的組成”を含んでいますが、また、地の文とは別の視線を表しています。「助手」がどこにいるのか、わかりませんが、作者と同じ客室の中に居ればよいわけで、作者の席からは見えない、ほかのボックスに居ても構わないわけです。

「おそろしいあの水いろの空虚なのだ」

例によって“1行の統合的組成”ですが、単なる感覚の記録ではなく、連想と反省的思惟を含んでいます。「あの水いろの空虚」という、この現場に膠着されないカテゴリーを想起しています。つまり、理性的思考を含んでいるのですが、その理性は、“地の文”のように幻視を批判するのではなく、むしろ、幻視に関心を持ち、そこに深く没入してゆこうとする思惟なのです。単に、そう感じたというだけではなく、その“感じ”に対して、考えを巡らしています。

一重括弧行(黄色字)の内容が、理性的思惟に近づいてゆくのと交差するように、地の文(白字)、つまり作者の“語り”のほうは、このあたりから意識の深層へと没入して行きます。

「こんなさびしい幻想から

わたくしははやく浮びあがらなければならない」

と言っていますが、そのあとで、いよいよ深く「幻想」に没入して行きます。表層的な意識と深層意識の間を往復することは、詩や小説の“語り”としては、おかしいことではありません。“地の文”と“一重括弧”の区別は、主体的な意識と、深層の「内語」との区別ではなく、作者の継続的な“語り”と、“語り”の進行から自由な現場の断片的な間歇的思念との違いだ、と考えてもよいかもしれません。

地の文の深層意識への没入は、“一重括弧”が繰り返し提起してくるさまざまな幻想的見方に影響されて、起きています。

『青森挽歌』には、括弧も字下げもない“地の文”のほか、〔1〕一重括弧の行と〔2〕二重括弧の行があります。そして、それぞれが、さまざまな字下げを施されています。

“地の文”は、この作品の最初から最後まで一貫して続いており、文意もつながっています。つまり、“地の文”は、作者の“語り”だとみてよいわけです。浜垣さんは、“地の文”は「作者の主体的自我の発話」と特徴づけられていますが、かならずしも常に覚醒した主体的自我の発話が記されているわけではなく、この詩の進行に従って、しだいに意識の深層へ潜りこんで行ったり、また浮上してきたりしています。

“地の文”が、ずっと続いていて、一貫性が明らかなのに対し、〔1〕〔2〕括弧付きの行は、間歇的にときどき、露頭のように現れ、しかも多分に断片的です。現れた各露頭の間のつながりは、かならずしもはっきりとしていません。前後の露頭とまったく無関係に思われる断片的なものもあります。

↑上に引用した部分で、〔1〕一重括弧の露頭について見ると、最初の3ヶ所は4字下げ、つぎ(「…水いろの空虚…」)は3字下げ、さらに2回3字下げが続いたあと、2字下げになります(「草や沼やです」以下)。行の頭が上にあがってゆくにしたがって、深層意識で断片的に考えていた思考が、しだいに意識の表面に浮上して来ることを示しているのでしょうか。

〔1〕一重括弧の行は、はじめはたしかに、ぼんやりと幻想を見るような口調ですが、しだいにはっきりした口調になってきます:

「 (考へださなければならないことを

わたくしはいたみやつかれから

なるべくおもひださうとしない)」

↑このへんになると、地の文の意識を、反省的に批判するようになります。これはもう、深層的な曖昧な意識ではありません。しかし、〔1〕一重括弧の行の意識は、最初から一貫した一定の方向を志向しているように見えます。それは、「考へださなければならない」ということ、あとのほうの展開から推すと、夜汽車の一人旅の機会を利用して、トシ子の死にまつわる深層思考を進めようということだと思われます。

地の文の意識は、はじめは、この〔1〕一重括弧の意識からの批判に対して、「……/だから睡いのはしかたない」と弁解し、なかなか「考へだ」す思考に向かおうとはしません。しかし、やがて、その批判を受け入れ、半年以上前のトシ子の臨終場面の回想から、“深層思考”を開始するのです:

「かんがへださなければならないことは

どうしてもかんがへださなければならない

とし子はみんなが死ぬとなづける

そのやりかたを通つて行き

それからさきどこへ行つたかわからない

それはおれたちの空間の方向ではか〔測〕られない

〔…〕」

1行空けの段落は引用者。

そのあとの、臨終前後のトシ子に関する半ば空想的な想像や、トシ子の下の妹・シゲ子が見た夢、トシ子が見たと想像する天界の風景、地獄(または中有)の風景などは、みな、地の文として書かれて行きます。

〔2〕二重括弧の行も、さまざまな字下げを施されて現れますが、字下げには、一重括弧の行のような一貫した傾向はありません。順に、3字下げ、2字下げ、2字下げ、4字下げ、6字下げ、6字下げ、6字下げとなっています。各“露頭”の間の内容的関連も不明なので、すべての二重括弧行を特徴づける設定があるのかどうかも、定かではありません。

「とし子はみんなが死ぬとなづける

そのやりかたを通つて行き

それからさきどこへ行つたかわからない

それはおれたちの空間の方向ではかられない

感ぜられない方向を感じやうとするときは

たれだつてみんなぐるぐるする

《耳ごうど鳴つてさつぱり聞けなぐなつたんちやい》

さう甘へるやうに言つてから

たしかにあいつはじぶんのまはりの

眼にははつきりみえてゐる

なつかしいひとたちの声をきかなかつた

にはかに呼吸がとまり脈がうたなくなり

〔…〕」

1行空けの段落は引用者。

↑この二重括弧行などは、単なる引用符のようにも見えます。しかし、単なる発言の引用ではなく、通常の人間の耳には聞こえない、心眼ならぬ作者の“心耳”に聞こえた声として引用しているのかもしれません。「呼吸がとまり脈がうたなくな」る直前の状態で、こんな発言ができたとは思えないからです。

↓つぎの部分の二重括弧行も、同様に、単なる会話の引用符とも、“心耳”に聞こえた声の引用とも見られます:

「(草や沼やです

一本の木もです)

《ギルちやんまつさをになつてすわつてゐたよ》

《こおんなにして眼は大きくあいてたけど

ぼくたちのことはまるでみえないやうだつたよ》

《ナーガラがね 眼をぢつとこんなに赤くして

だんだん環をちいさくしたよ こんなに》

《し、環をお切り そら 手を出して》

《ギルちやん青くてすきとほるやうだつたよ》

《鳥がね、たくさんたねまきのときのやうに

ばあつと空を通つたの

でもギルちやんだまつてゐたよ》

《お日さまあんまり変に飴いろだつたわねえ》

《ギルちやんちつともぼくたちのことみないんだもの

ぼくほんたうにつらかつた》

《さつきおもだかのとこであんまりはしやいでたねえ》

《どうしてギルちやんぼくたちのことみなかつたらう

忘れたらうかあんなにいつしよにあそんだのに》」

1行空けの段落は引用者。

↓つぎの二重括弧行は、トシ子が死亡した直後の明け方に、シゲ子が見た夢の中に現れたトシ子の発言と見られます。この二重括弧は、引用符、ないし再引用符ということになりますが、夢枕に立った死者の発言なので、“心眼に聞こえる声”と同じ扱いなのかもしれません。

「わたくしたちが死んだといつて泣いたあと

とし子はまだまだこの世かいのからだを感じ

ねつやいたみをはなれたほのかなねむりのなかで

ここでみるやうなゆめをみてゐたかもしれない

〔…〕

ほんたうにその夢の中のひとくさりは

かん護とかなしみとにつかれて睡つてゐた

おしげ子たちのあけがたのなかに

ぼんやりとしてはいつてきた

《黄いろな花こ おらもとるべがな》

たしかにとし子はあのあけがたは

まだこの世かいのゆめのなかにゐて

落葉の風につみかさねられた

野はらをひとりあるきながら

ほかのひとのことのやうにつぶやいてゐたのだ」

1行空けの段落は引用者。

そこで、さきほど検討してよく分からなかった、さいしょの二重括弧行↓について考えてみたいと思います。

「今日のひるすぎなら

けはしく光る雲のしたで

まつたくおれたちはあの重い赤いポムプを

ばかのやうに引つぱつたりついたりした

おれはその黄いろな服を着た隊長だ

だから睡いのはしかたない

(おゝおまへ(オーヅウ) せわしい(アイリーガー)みちづれよ(ゲゼルレ)

どうかここから(アイレドツホニヒト)急いで去らないでくれ(フォンデヤステルレ)

《尋常一年生 ドイツの尋常一年生》

いきなりそんな悪い叫びを

投げつけるのはいつたいたれだ

けれども尋常一年生だ

夜中を過ぎたいまごろに

こんなにぱつちり眼をあくのは

ドイツの尋常一年生だ)

あいつはこんなさびしい停車場を

たつたひとりで通つていつたらうか」

1行空けの段落は引用者。

【参考】⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》7.1.11〜

「おゝおまへ」以下の一重括弧行からして、唐突に出現しているのです。このドイツ語は、『水の回遊』というドイツ詩の冒頭部分で、高等農林時代に使用した教科書類にあったものではないかと考えられています。ともかく、文意は、去って行こうとする親しい者に向って、去らないでくれと懇願する一種悲痛な叫びです。もとのドイツ詩のニュアンスは違うのですが、賢治の訳は悲痛な調子を帯びています。

いずれにしろ、それまでの一重括弧の露頭とは異なって、ここでの出現は、たいへんに唐突です。

そして、その一重括弧行の中に、「尋常一年生 ドイツの尋常一年生」という二重括弧行が1行だけ挿まれているのです。

「睡いのはしかたない」と言って深層思考を避けようとする地の文に対して、批判を向け、もうほとんど覚醒思考に近くなってきている一重括弧文が、いきなり、脈絡のないドイツ詩の文句を語っています。ここで作者に突然、死者に対する強烈な思慕の念が起こり、二重括弧文は、逆にそれを批判して、「幼稚なことを言うな」と嘲るように非難しているのかもしれません。そう理解するのがいちばん自然でしょう。

そして、一重括弧文は、この嘲りを受けて同意しつつ、かえって「ドイツの尋常一年生」という言を逆手に取って、「ぱつちり眼をあ」いて意識の深層を見つめようとする意志を励ましていると解釈できます。

「ぱつちり眼をあ」いている“自画像”は、『小岩井農場・パート9』でも、意識の深層に没入して“異空間”を見ようとする志向を表していました:

「 《幻想が向ふから迫つてくるときは

もうにんげんの壊れるときだ》

わたくしははつきり眼をあいてあるいてゐるのだ

ユリア、ペムペル、わたくしの遠いともだちよ

わたくしはずゐぶんしばらくぶりで

きみたちの巨きなまつ白なすあしを見た

どんなにわたくしはきみたちの昔の足あとを

白堊系の頁岩の古い海岸にもとめただらう

《あんまりひどい幻想だ》」

1行空けの段落は引用者。

↑『小岩井農場』のこの部分では、「はつきり眼をあいて」深層意識に没入して行こうとする志向は、地の文で表されています。そして、それに対する表面的な意識からの警告のほうが、かえって逆に、二重括弧で示されているのです。

表面的な意識か、深層的な意識か、という観点で見た時には、賢治の括弧・字下げの使い方には一貫した方針は無いと言わなければなりません。しかし、地の文が、作品の冒頭から終結まで継続してゆく作者の“語り”を表すものであることは、『小岩井農場』でも『青森挽歌』でも同じです。『小岩井農場』の上の部分では、“語り”自体が意識の深層に潜水しているのです。

『青森挽歌』では、作者の語りが、意識の深層へ向かうのをためらっているのに対し、間歇的に、「考へださなければならない」と、意識の深層への潜行を促す思念が起こり、それが一重括弧で表現され、この「おゝおまへ」以下で、その“叱咤”の声が頂点に達するのだと思います。そうすると、二重括弧の「尋常一年生 ドイツの尋常一年生」は、それに対する反動と言ってよいでしょう。

そして、この反動の二重括弧行は、浜垣さんが指摘されるように、意識の外からくる声のように、あたかも幻聴のように聞こえたと読むことは、意味のあることだと思います。

「にはかに呼吸がとまり脈がうたなくなり

それからわたくしがはしつて行つたとき

あのきれいな眼が

なにかを索めるやうに空しくうごいてゐた

それはもうわたくしたちの空間を二度と見なかつた

それからあとであいつはなにを感じたらう

〔…〕

あいつは二へんうなづくやうに息をした

白い尖つたあごや頬がゆすれて

ちいさいときよくおどけたときにしたやうな

あんな偶然な顔つきにみえた

けれどもたしかにうなづいた

《ヘツケル博士!

わたくしがそのありがたい証明の

任にあたつてもよろしうございます》

仮睡硅酸の雲のなかから

凍らすやうなあんな卑怯な叫び声は……」

1行空けの段落は引用者。

↑この部分の二重括弧行は意味が難解で、さまざまな解釈説が論争している部分ですが、内容はともかく、それが幻聴のように、意識の外から来たように、誰の発話なのかも不明な声として作者の耳に聞こえた、ということは言えると思います。さきほどの「尋常一年生……」と同様に、作者の思考を遠くから批判する声であり、また、嘲るように批判する調子であることも同じです。

「尋常一年生……」との対比によって、さらに言えば、死者への思慕の夢想に浸ろうとする意識の流れに対して、突き刺すように批判を向けている声だと考えられるのではないでしょうか。もしそう考えてよければ、これは、エルンスト・ヘッケルの無神論的な霊魂消滅説を支持する発言だとする見解が支持されます。

そして、その発言が、地の文の賢治にとって「卑怯」だと感じられるのは、ヘッケルは必ずしも霊魂不滅を否定してはいない、とりわけ仏教的な生命の輪廻に対しては否定的でない、と賢治が考えているからだと思います。

宮沢賢治としては、ヘッケルのドイツ語原書を買って書棚に置いていたくらいですから、ヘッケルの思想に対しては好意と関心を持っていたと思います。ただ、そのヘッケルは、キリスト教の霊魂不滅説を強烈に批判しながら、仏教に対しては好意的で、その科学観は、物質に意志のあることを認めるような物活論的なものだったのです。科学と仏教を矛盾なく両立させたいと考えていた賢治にとっては、ヘッケルは注目に値する思想家でした。

【参考】⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》7.1.33〜

「むかしからの多数の実験から

倶舎がさつきのやうに云ふのだ

二度とこれをくり返してはいけない

おもては軟玉と銀のモナド

半月の噴いた瓦斯でいつぱいだ

〔…〕

大てい月がこんなやうな暁ちかく

巻積雲にはいるとき……

《おいおい、あの顔いろは少し青かつたよ》

〔…〕

ぢきもう東の鋼もひかる

ほんたうにけふの…きのふのひるまなら

おれたちはあの重い赤いポムプを…

《もひとつきかせてあげやう

ね じつさいね

あのときの眼は白かつたよ

すぐ瞑りかねてゐたよ》

まだいつてゐるのか

もうぢきよるはあけるのに」

1行空けの段落は引用者。

『青森挽歌』のおしまいのほうになると、↑このように、地の文と〔2〕二重括弧行との対話になるのですが、このやりとりは、最初のほうの地の文と〔1〕一重括弧行との場合とは異なって、強力に反発しあう関係です。地の文が括弧行の内容に同意したり、説得される関係は見られません。二重括弧行のほうも、一貫して嘲るように冷たく、突き刺す非難に満ちています。二重括弧の言は、作者が最終的に否定したいと考える対象なのです。

ここでは、二重括弧行は、臨終のトシ子の顔色や目の色を根拠に、トシ子は成仏しなかった、地獄に落ちた、と主張しています。死者の顔や眼の色によって、極楽往生したか、それとも地獄に落ちたのかを占う迷信が、浄土真宗の一部で信じられていたのです。これらの言は、トシ子の死後、じっさいに賢治が親類縁者の誰かに言われた発言だったかもしれません。なぜなら、トシ子は生前に賢治の勧めで日蓮宗に改宗していたことが露見したからです。

ですから、これらは、幻聴として聞いたものだと考える必要は必ずしも無いと思います。むしろ、しつこく思念に上がって来る他人の過去の言と考えればよいでしょう。

しかし、浜垣さんが指摘されるように、一重括弧のような、賢治の意識に近い内語ではなく、より遠い発言、作者としてはむしろ遠ざけたい、否定されるべき考えの言であると言えます。

ギトンはこれまで、心理学はあくまでも科学であって、人間を“外から”見る見方である、そこに心理学の長所もあれば欠点もある、―――と何度も述べてきました。ところが、今回浜垣さんがレジュメに掲載されたフロイトからの引用の中に、注目すべき文章がありました↓。ここでは、フロイトは、“外から”の見方を越えているように思われます。そういえば、フロイトは、シェイクスピアのソネットを好んで引用するなど、“科学”を越えた見方にも深い関心を払っていたことが想起されます。

ギトンは、この著作を知りませんでした。フロイトのこうした面を指摘してくださった浜垣さんには、心から敬意を表したいと思うのです。

フロイトのこの文は、ヘレン・ケラーの手記を思い出させます。ヘレン・ケラーは、指文字によって言葉を覚える以前に自分が生きていた“世界”を、よく覚えていて、それを手記として書いているのです。言葉以前の世界には、環境ないし“外界”というものはなく、すべては自己の内部であって、ヘレンはいつも自己の感情のままに、気に入らないことがあれば“世界”全体を激情の炎で燃え上がらせてしまうのです。言葉を覚えることによって、曖昧模糊とした未分離の自我の大海の中から、人形や、水の流れや、草原が、それぞれの客観的な対象物が分離して行き、自我とは独立した法則によって運動する“世界”が現れるのです。こうして、“外”の世界とは区別された自己が意識されるようになります。

そして、やがては、自分とは別個の他の自我――他者――が存在することも、認識されるようになります。

私たちが持っている“自我”は、言語と教育によって、後から形作られたものにほかなりません。“自我”は社会生活に必須のものであり、“自我”を磨くことによって、他者の主体性にも、より多く配慮できるようになる―――それこそが、今日の民主主義社会に暮らす私たちの目標と言ってよいのです。

しかし、私たちは、自我以前の“原始的な”無意識をもずっと抱えて生きているのであり、私たちの自我の思考は、広く深い無意識の深淵から、日常的に影響されているのです。だとすれば、私たちは、それぞれの自我が浮上する以前の、無意識の領域―――賢治の言う「ある程度まではみんなに共通」する領域―――にも目を向けることによって、よりよく“他者”を理解しあうことができるのではないか。

無意識の領域への潜航は、いわば、他者との“もう一つの通路”を開く手立てとなりうるのです。

「もともと自我はすべてを含んでいるのだが、後に外界を自分から排出する。つまり、われわれの今日の自我感情とは、かつての自我と環境とが密接に繋がっていたのに対応して、今よりも遥かに包括的であった感情、のみならず一切を包括していた感情が萎えしぼんだあとの残余にすぎない。仮にこうした本源的な自我感情が多くの人の心の生活において――規模の大小はあれ――なお存続していると想定してよいなら、この自我感情は、もっと細く鋭い境界線で区切られた成熟期の自我感情とは、一種の割符のように対をなして並び立つことだろう。また、こうした自我感情にふさわしい表象内容といえば、まさに私の友人が『大洋』感情を説明するのに用いたのと同じ、無窮、あるいは万物との一体感といった表象内容であろう。」

フロイト『文化の中の居心地悪さ』より。

【7】 2日目のコメント ――― 栗原敦さん;会場質疑;朗読

2日目の講演については、栗原敦さんのコメントがあり、講演者への会場質疑も行われましたが、ここではそれらのなかから2点に絞ってご紹介します。

ひとつは、富山さんの講演の最初にあった“日本近代文学における風景の発見”ということについてです。

会場からの質疑で、柄谷行人のこの議論は、明治30-40年代を射程とするもので、日本の自然主義文学を主な対象としている。国木田独歩などがその典型と考えられる。この意味での“風景の発見”は、藤村にみられるような内面と自我の発見、告白と対応する関係にある。

そうした意味での“風景の発見”を、大正以後の宮沢賢治にまで拡張できるのか? ―――という疑問の提起がありました。

富山さんからは、たしかに、柄谷行人が述べているのは、ルソーなどロマン主義の流れの中での“風景の発見”である。宮沢賢治の場合は、それと異なる面もある。たとえば、賢治には、内面の発見、告白というのは無い。賢治にはキリスト教の影響が少なかったせいだろう、との回答がありました。

さらに、会場から安藤恭子さんが発言され、明治30-40年代は、日本近代文学の起源の時代であって、近代文学自体はその後も続いて行く。したがって、近代文学の流れの中にある宮沢賢治についても、“風景の発見”ということは問題になるはずである、と補足されました。

この点については、前回、富山さんの講演を紹介したさいに書いたように、ギトンも安藤さんのご指摘に賛成です。“風景の発見”とは、1回発見されれば終り、というようなものではなく、何度でも繰り返し新たな角度から風景は“発見”されるのだと思います。賢治は、子規、独歩、藤村とはまた違った意味での“風景の発見”を行なったのだと言えます。

安藤さんからはまた、浜垣さんの講演にあった“自我の拡張”について、たとえば、白樺派などの大正文学も、“自我の拡張”によるコスモポリタニズムが見られるのではないか。“自我の拡張”が文学に投影された場合、さまざまな異なる結果を生むと考えてよいか、というご質問がありました。

これに対する浜垣さんの回答は、白樺派の場合には、自分たちの理想を社会に実現するということであり、“自我の拡張”を理念として意識的に行なったと言える。しかし、宮沢賢治の場合には、“自我の拡張”を意識的にしているようではない。むしろ、本人は望まなくても勝手にそうなってしまう。周囲の自然環境の中で、自然との“交感”によって拡張してしまう、という指摘がありました。

ギトンが聞いていて思ったのは、大正文学における“自我の拡張”としては、白樺派の理想主義以上に、いわゆる“大正生命主義”が典型なのではないか。これまで、賢治と“大正生命主義”との関係については、賢治も同時代の“生命主義”の影響下にあった、あるいは、賢治はその文学活動の初期には“生命主義”の影響下にあったが、次第に努力してそこから脱して行った、と論じられています。しかし、浜垣さんの指摘をこれに当てはめて見ると、“大正生命主義”一般と、賢治の“生命主義”のあいだには、能動的か/受動的か、という相違があるのではないか、ということになります。これは、たいへん示唆的なヒントだと思いました。

賢治における“風景の発見”については、栗原敦さんも、コメントと会場発言の両方で、見解を述べられました。賢治の《心象スケッチ》は、超常現象を単に超常現象として語るだけではなく、超常現象を梃子として、“世界”を組み換えている。新たな世界観の提示がある。『春と修羅』の「序」には、ひとつの世界観の提示があるが、収録された各詩篇もまた、「序」の世界観を踏襲しているのではなく、それぞれに“揺れ”のある世界像を提示しており、組み換えは何度も行われている。

賢治には、中学時代までに野山の中で体験した“自然”――超常的な怪異現象を含む自然――があり、高等農林学校で科学によって知った物質としての“自然”があった。科学の解明する自然を知ったことによって、前者の“体験された自然”が組み換えられたと言える。さらに、その後も何度も、賢治の“自然”は組み換えられていった。

賢治が東京に定住しなかったのは、東京には自然が無いと感じたからだろう。彼の文学の源泉となる“自然”にアクセスするためには、岩手に帰らなければならなかった。

このお話も、ひじょうに示唆的でした。『春と修羅』から『銀河鉄道の夜』まで、賢治作品を彩る特異な自然世界、その“鉱物的自然観”あるいは“コロイド的自然観”は、野山での豊富な怪異体験を含む少年期の自然観が、高等農林時代の科学研究によって組み換えられて成立したものだ、ということで、―――たしかに、そのとおりだという気がします。科学でも宗教でもない宮沢賢治独特の“イーハトヴ・ワールド”は、そのようにして築かれたのだと思います。

以上、ご紹介したのはごく一部ですが、2日目の質疑は、単なる質疑応答を超えて内容の濃い討論となっており、興味深く聴くことができました。

なお、この2日間には、講演のあいだを縫って、賢治の詩と童話の朗読も行われました。その中で、感銘が深かったのは、古谷和子さんの語りでした。早稲田小劇場出身の方だけあって、プロ級の安定した舞台を心おきなく味わうことができました。賢治テキストの読み、解釈ともに的確と思われ、その点でも実力を感じました。

ほかの方の朗読もそれぞれに努力しておられるのがわかりましたが、今後いっそうのご研鑽を期待したいと思います。 とくに、『小岩井農場』で重要な“聖なる地点”をあらわす:

「der heilige Punkt」

を「ダー ヘイリチ プンクト」と ふしぎな読み方をしている方がいらっしゃって、仰天しました。これはドイツ語であり、正しい読み方は、『定本宮沢賢治語彙辞典』に出ているように、「デア ハイリゲ プンクト」です。「ダー ヘイリチ」では何のことだかわかりませんw

また、「不貪慾戒」の

「(ちらけろちらけろ 四十雀)」

を、「散らけろ!散らけろ!」と、そこだけ怒鳴るように大声で叫ぶのを聴いて、腰を抜かしましたw

なるほど、この文句を、シジュウカラに対して「散らけろ」と言っているのだと解釈することは可能です。しかし、「ちらけろちらけろ」は、シジュウカラがさえずる声を真似しているとも取れます。それに、なんといっても括弧書きです。作者の内語であって、口に出して怒鳴った言葉ではないと思われます。

民衆を含意する小鳥たちに対して、大威張りで怒鳴って蹴散らす「執政官」―――まあなんと高圧的で権力的な宮沢賢治様だことでせう。。。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡