01/17�̓��L

17�F08

�y�g�{�����z�̋{���_�\�\���ꎍ�̔���(4)

---------------

.

�@�@

�@�@

�@������ (º.-)���

�@�܂��܂��A�{���ɂӂꂽ�g�{�����̕��͂��݂���܂����̂ŁA���m�点���܂��F

�Z�@�g�{�����u�{���v, in�F�g�{�����w�ی��̂Ȃ������\�\�\�킪�o��̎��l�����x,2005,�v����,pp.88-98.

�@���l�@�̑Ώۂ́A�u�C�M���X�C�݂̉́v�Ɓw��͓S���̖�x�B�u�C�M���X�C�݂̉́v�́A���ꎍ�ł͂Ȃ��̂ō���͈����܂��A�����_�������Ǝv���Ă��܂��B

�@���āA���傤�̍l�@�́A���܂܂ł̂R��Ƃ́A�肭�����������ς�܂��B�g�Ӗ��h�����g���h�����S�ɂȂ邩��ł��B

�@����܂ł̍l�@�ł��A���̓��e�ʂ����`���ʂ���荞�ނ̂��A�g�{���̌������ɑ���A�v���[�`�̓��F�������Ǝv���܂��B�ŏ��́u�������v�Ɓu�Úg�v��������Ă��܂������A�q�]���r�Ƃ����Z�@�\�\�\�����́g�N�E���E�]�E���h�Ƃ����̂��A�q�]���r�̂ЂƂ̃p�^�[���ł��\�\�\����������肵�܂����B

�@���傤�̍ŏ��̍l�@�́A�q�A���g�r�Ƃ������̂���ɂ��܂��B�q�A���g�r�H�d�d�d������������͉���??

�@�������A���̑O�ɁA��g�A�g�@�ɂ��Ă̋g�{���̍l���������Ă����K�v������܂��B�łȂ��ƁA��������������Ă���̂��킩��Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�Ȃ̂ŁA���炭�h�����āA�O�u���̋c�_��ǂ������Ă���������

�u�킽���������g�@�����̏d�v�ȗv�f�Ƃ݂Ȃ��̂͊�z�V�O�ȁq�Ӗ��r�������邩��ł͂Ȃ��A�C���[�W�≹�C�́q���l�r�������邩�炾�B

�@���{�̋ߑ㎍���V�E�T���̉��������̂ċ����ĉC������݉������Ƃ��A���̓��݂̐[���Ɍ����������g��Úg�̚g�@�𐬂藧�������B�v

�@�܂�A�R�g�o�Ɂq���l�r����������̂ɂ́A�������̂ق��ɁA�s��^�ȃ��Y����A��g�Ȃǂ̌�@������̂ł��B

�u����Ȃ�Γ��{��̎��Ƃ͉��ł���̂��H�k�c�l���܂ŏq�ׂĂ����������ł����A����́q�Ӗ��r�����q���l�r�ɏd�_��u���ĕ`�ʂ������̂��u���v�ƌĂсA�q���l�r�����q�Ӗ��r�`�B�ɏd�_���ߏ�ɒu���ꂽ�`�ʂ��U���ƌĂԂƂ����ق��Ȃ��Ƃ�������B�k�c�l

�@���ł́q���l�r�̑��B�͖{���ɋ߂��Ƃ���ōl������̂ŁA�q�Ӗ��r�͂���قlj�����Ƃ��낪�Ȃ��̂Ɂq���l�r�̑��B���͂�����g�@�́A������M�d�Ȍ�@�Ƃ��ēo�ꂵ���Ƃ�����B�v

�g�{�����w���w�����x,p.30.

�@�q�Ӗ��r�q���l�r�́A���Ƃ��Ƃ̓\�V���[������w�̏p��Ȃ̂������ł����A�g�{���́A��������o�����A�Ǝ��̊T�O��D��グ�Ă���悤�ł��B

�@�g�{�����̌�������́q�Ӗ��r�Ƃ́A�悤����Ɏ����ƕ��@���ɏ����Ă���Ӗ��̂��Ƃł��B�����āA�q���l�r�Ƃ́A����ȊO���ׂĂł��B�i���킩��₷���ł���H���j

�@�܂�A�q���l�r�Ƃ́A�R�g�o�̕\�o������̂̂����q�Ӗ��r�ȊO�̂��̂̂��ƁA�q�Ӗ��r�Ƃ́A�����ƕ��@�ɓo�^���ꂽ�W���I�E�q�ϓI�ȈӖ��̂��Ƃł��B

�@�i�������A����������G�c�Ɍ����܂����B���m�ȗ����́A������łǂ����ˁF����ɂƂ��Ĕ��Ƃ͂Ȃɂ� �C �Ӗ��A���l�j

�@����ł́A�����ɍڂ��Ă���Ӗ��ƕ��@�ȊO�ɁA����������������̂��d�@�ƌ����܂��ƁA�܂��A�g���h�Ȃ����g���C�h������܂��B��(����)�A���Y���A�}�g�Ȃǂ��A���̗v�f�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�@�����̗t�́@�݂�܂�����Ɂ@���₰�ǂ�

�@�Ƃ������t�W�̉́i���Q,133 �`�{�l���C�B������͏�̋�j�́A�T�E�V�E�T�E�c�̃��Y���ƁA�u���E�́E��v�i�����̔����ł� cha,pha,ya�j�̌J��Ԃ������Ȃ���A���ɖ���̎p�����D��U�����́A�������Ă��܂��ł��傤�B

�@�@�t���s�o�Ł@�@chūn mín bù jué xiǎo�@�P �^ �_ �^ �Q

�@�@�|�|���e���@�@chù chù wèn tí niǎo�@ �_ �_ �_ �^ �Q

�@�Ƃ����Ѝ_�R�̌܌����u�t�Łv�́A�}�g�i������̎l���ł��A����̗}�g�Ƒ傫�����Ȃ��j�Ƌr�C�i�V���I -- �j���I�@���E�h�E�t�@�̗}�g�œǂ�ł��������j���Ȃ���A�d�܂�P�Ǔǂ݉����ł́A�{���̂ӂ����`���܂���B

�@�������A���C�ȊO�ɂ��A���̃R�g�o�́A�L�x�ȁq���l�r�����Ȃ��Ă��܂��B

�@������킩��₷���̂́A��̂��܂����j���A���X�̂悤�Ȃ��̂ł��傤�B����́A�����ɏ����Ă���W���I�ȁq�Ӗ��r�Ƃ͂������āA�l�ɂ���Ă��܂��܂Ȍ��I�F�ʂ����тĂ��܂��B

�@���Ƃ��A�u�C�v�Ƃ�������v�������ׂ��Ƃ��ɁA�u�n���\�ʂ̂����A�C�ݐ��ȉ��̍������������ŁA�����i�g���E�����܂ސ����������A���̐��ʂ�������x�ȏ�̍L���ɂ킽���ĘA�����Ă�����́A�܂��͂��̉�����v�Ƃ����q�ϓI�ȁg�w���h�i�܂�q�Ӗ��r�j���āu�C�v�Ƃ�����ɉ����j���A���X�́A���Ȃ�l��������܂��B

�@�R���Ɉ�����l�ƁA�C�̂��ň�����l�ł́A�u�C�v�Ƃ�����ɑ��Ď��j���A���X�͈قȂ�ł��傤���A���E�e���e�n��̕����E�`���ɂ���Ă��قȂ�ł��傤�B

�@�@����ЂƂ����u�ɗ���

�@�@���낭���ĂԂ����Ă�

�@�@���₵�����̂̂Ђ낪���

�@�@���͂ĂȂ��������ǂ�

�@�@�������͂��낵��

�@�@���ɂ��T�Ƃ��킩������

�@�@���̂킾�݂̒�������

�@�@���낱�̍��̔g������

�@�@���قЊ���̂��݂�肫

�{���w���ꎍ����e�x���k����ЂƂ����u�ɗ����l�k�����e(�O)�l

�@������́A��茧�̓����ň�����{�����A���w�̏C�w���s�ł͂��߂ĊC�������̌����A�̂��ɕ��ꎍ�ɂ܂Ƃ߂����̂ł��B

�@�k�ŏI�`�l�ł́A

�@�@���͋����Ȃ鉖�̐�

�@�@�C�Ƃ͂����k�ȁl�� ���Ƃ�ǂ�

�@�@�`�ւĂ��T�����̂��̂�

�@�@���܂�ɂ����ӂ��T������

�@�Ƃ������s���������Ă��܂��B

�@�������ڂ̑O�Ɍ��Ă�����̂��A�u�C�v�Ƃ������t�ł́A�ǂ����Ă��\�����Ƃ��ł��Ȃ��A�����Ĕ��i�Ԃ��j�̂���u���₵�����̂̂Ђ낪��v�A�͂Ă����Ȃ����ʂ���������r�����Ȃ�����Ȑ��E�u���낱�̍��v����A��X�Ɗė���u�g������v�Ƃł������ق��͂Ȃ��A�Ƃ����̂ł��B

�@�C���������Ƃ̂Ȃ����N���A���̒��őz�����Ă����C���[�W�ƁA���������Ɍ����C�̎p�A��ۂ��A���܂�ɂ����͂Ȃ�Ă����킯�ł��B

�@�u�������͂��낵���v�Ƃ����k�����e(�O)�l�̕\���́A�g���R�h�̎����E�����́A�u�C�v�ȂǂƂ������t���͂邩�ɒ��������̂��\�\�\�Ƃ����������N�̐[���،h���Ƃ��Ȃ��������A�f�I���Ă��܂��B

�@�������A������A�g���̃R�g�o�h�̂ق����璭�߂܂��ƁA���̈،h�Ɏ����C������������̂Ă邱�ƂȂ��A���̎��Ɋ����g�C�h���̂��̂��A�Ȃ�Ƃ����Č��t�ɂ���ĕ\�o���悤�Ƃ��Ă���킯�ŁA���̂��߂Ɂu�C�v�Ƃ�����������Ďg�킸�ɁA�u���₵�����̂̂Ђ낪��v�Ȃǂ̕\����������A�u�킾�݂̒������v�Ƃ����Ì�̕\���������Ă����肵�Ă��܂��B

�@�q�ϓI�ȁg�w���h�Ƃ��ẮA���̎��̓��e�́F

�@�@����ЂƂ����u�ɗ���

�@�@�C��������

�@�Ƃ��������̂��ƂŁA����ȏ�́q�Ӗ��r�͂���܂���B�������A���̎��̂Q�s�ڈȉ��̑S�̂��A���̎��Ɍ����u�C�v�ɑ���Úg�i���^�t�@�[�j�ƂȂ��Ă���킯�ŁA����́A�P�Ȃ�q�Ӗ��r�i�����ɏo�Ă���Ӗ��j���͂邩�ɒ����āA�q���l�r��t�������Ă���̂ł��B

�u���C���Ƃ������t���A�ӎ��̎��ȕ\�o�ɂ���Ă���������ꂽ���ŁA�C�̏ے��I�ȑ������߂����̂Ƃ��Ă݂�Ƃ��A���l�Ƃ��ā��C���Ƃ������t���݂Ă���B

�@�t�ɁA���C���Ƃ������t���A�k�c�l�ӎ��̎w���\�o�̂͂ĂɁA�C�̑������߂����̂Ƃ��Ă݂�Ƃ��A���C���Ƃ������t���Ӗ��Ƃ��Ă݂Ă���B�v

�@�@

�@

�@�������āA��g�\�\�\���g�A�Úg�A���g�A�A���g�ȂǁA���܂��܂Ȏ�ނ�����܂��\�\�\�́A�R�g�o�́q�Ӗ��r�Ɂq���l�r��t��������d�v�ȕ��@�̂ЂƂł��邱�Ƃ��킩��܂��B

�@���́q���l�r�B������̂́A���C�A��g�ȊO�ɂ����܂��܂���܂��B���Ƃ��A�O�X���ɁA�{���̕��ꎍ�u�������v���ɂ��ďq�ׂ��q�]���r���A���̂ЂƂł��B�����̓����A��ʂ̗���́A�ǎ҂ӎ��̂����Ɏ��I���̐��E�ւƓ����Ă��܂��B

�@�@���n���@�t���̖�ׂɁ@�������@�炫�ɂقւ�́@���Ԃ���

�@���Ƃ��A���t�W�i��10, 1872�j�́����̉r�ݐl���炸�̉̂́A�q�Ӗ��r�������̂��āA�M�g���̉���ȉp��ɖ|�Ă݂�ƁA������Ȃ��ł��傤�F

�@�@On the fields of Kasuga, there is fog, and smelling cherry blossoms.

�@�@Auf den wiesen von Kasuga liegt Nebel, und es riecht nach Kirschblüten.

�@����ł́A�G�t�������Ă���̂ƕς�܂���B�����ɖ��������āA�`�F���[�̎��Ԃ̓���������B�d���ꂾ���ł��B�ǂ����g�ÓT���w�h�Ȃ��킩��Ȃ��ƁA�O���l�͌����ł��傤�B

�@�������A���̉̂��A�t����ɂڂ����Ƃ��Ȃт������̉��ɁA���������炢�Ă���̂��A���������ċC�̂����Ȃ̂��A�ق̂��ɓ`����Ă��邱�̍���́A�������������낤�d����A�悭����A���̂悤�ɂӂ���Ɛ^���ɁA�����߂�̍������J�ł͂Ȃ����d�Ƃ����A�قƂ�nj��z�ɂ��߂����E�̕\�o�ւƌ����킹�Ă�����̂����Ȃ̂��A�d�������́A������ӎ����Ă��܂���B

�@�����A�ǂ߂Ί�������Ƃ����g�ȐS�`�S�h�����ׂĂȂ̂ł��B������A�O���̐l�ɐ�������̂́A�قƂ�ǖ�����������܂���B���������A�킽���������g���A�����������̂��w�Z�ŏK�������ɁA�Ì�́q�Ӗ��r�ƕ��@�̐�����������āA���Ƃ́A�����ǂ߁A������ƌ����邾���ł�������A������������𑼐l�ɐ������邱�ƂȂǕs�\�Ȃ̂ł���

�@�g�{���́A���̉̂��������̏������������悤�ɁA���̎��̃R�g�o�Ɂq���l�r��^���Ă���̂́A�q�]���r�\�\�\�Ȃ��������̓������ƌ����̂ł��F

�@

�u�����̖��t�W�̈��̈Ӗ��́A�O�Y�Ƃނ̈Ӗ��T�O���炢���A�����n���Ət����̖�ׂɉ��������A�炫�ɂ����Ă���͍̂��̉Ԃł��邼���Ƃ����T�O�����t�̋q�ϓI�ȊW�Ƃ��ČŒ肳��Ă�������k���Ȃ킿�A�q���l�r���������E�����ƕ��@�����́q�Ӗ��r�\�\�\�M�g�����l���������ƂɂȂ�B����͂��傤�ǁA�����������i���������킽���ĂȂ������悤�Ȗ����e�ȒZ�̂��A�|�p�Ƃ����邩�A�Ƃ����悤�ȋߑ��`��]�Ƃ����̊ϓ_�Ɉ�v������̂ƂȂ�B

�@���̂悤�Ȍ���������ƁA�ÓT���͂��ׂėc�t�Ȗ����e�Ȃ��Ƃ��T�E�V���łȂ�ׂ����̂ɂ����Ȃ��Ȃ�B���̗��R�́A���ȕ\�o�k���R�g�o�́q���l�r�\�\�\�M�g�����l���܂������l�����Ȃ��ňӖ��������Ă���Ƃ��납�炫�Ă���B

�@���܁A��l�́i��ݐl�m�炸�j�̍�҂̎��ȕ\�o�k��҂��t�^������I�ȁq���l�r�\�\�\�M�g�����l�Ƃ����ʂ��܂߂āA����������Ό���{�����̂��̂���A���̈��̈Ӗ���������A

�@�w���n���x�ō�҂̎����͊�̂܂����������A���t����̖�ׁ��ŁA��̂܂��̕��i���t����ł��邱�Ƃ��Œ肵�A�����������ŁA���̖�ɉ������Ȃт��Ă���̂������ɂ�ǂ��A�����āA���炫�ɂق���͍��Ԃ������ŁA���̉��̂Ȃ��ɑN�₩�ɍ炫����Ă�����̉Ԃɋ��Q���Ă���B�c�c�Ƃ����悤�ȍ�Ҏ�̂̎����ƊS�̈ڂ��������܂߂āA���̈��̈Ӗ��k���q�Ӗ��r�{�q���l�r�\�\�\�M�g�����l�Ƃ�Ԃׂ��ł��邱�Ƃ��킩��B

�@������A����̈Ӗ��������邱�Ƃ́A�w�����Ƃ��Ă̌���̋q�ϓI�ȊW�����ǂ邱�Ƃɂ������Ȃ��̂����A���̂悤�Ɏw���\�o�̊W�����ǂ�Ȃ���A�K�R�I�Ɏ��ȕ\�o�������ӂ��߂�����W�̍\�������ǂ邱�ƂɂȂ�̂ł���B�v

�@�ȏ�ŁA��g�A�g�@�ɂ��Ă̋g�{���̍l����������ɂȂ����Ă����܂����B��g�́A�R�g�o�̋q�ϓI�ȁq�Ӗ��r��\�o������̂ł͂���܂���B�u����́A���ŁA����͉����B�v�u���A�ǂ��ŁA���ꂪ�A�ǂ������B�v���������q�ϓI�ȁq�Ӗ��r�𑼐l�ɓ`����ɂ́A��g�͕K�v������܂���B�����ɂ���Ƃ���̌�́q�Ӗ��r�Ɛ��m�ȕ��@�ŏq�ׂ�悢�̂ł��B

�@��g�́A��̃j���A���X��A�b�҂̌��I�Ȏv������̊���ȂǂƓ����悤�ɁA����́q���l�r�ɂ��������̂ł��B��g�́A�R�g�o�Ɂq�Ӗ��r��t�������܂���B�R�g�o�́q���l�r��t���E���B���邾���ł��B

�@��g���g���Č���������Ƃ����āA�`�B������e���ς��킯�ł͂Ȃ��B

�@�������A�R�g�o�ɂ��g���ȕ\�o�h�Ƃ����A�R�g�o�̔�����������Ƃ������I�Ȓn�_����l���Ă䂭�ƁA�����ɂ���̂́A�R�g�o�̋q�ϓI�ȁq�Ӗ��r���e�ł�������A�b�҂̌��I�ȁq���l�r���߂����g���ȕ\�o�h�̈ӗ~�Ȃ̂ł͂Ȃ����B���܂��܂Ȕ�g�A�g�@���A�i�U���ɂ�閳�������ȓ`�B�Ƃ͈قȂ��āj���̐��E�ɂ����đ傫�Ȗ������ʂ����̂́A�g���ȕ\�o�h�q���l�r�Ƃ����A����̂����Ƃ������I�ȕ����ɍ���������ł͂Ȃ����B�\�\�\�����̌���������ꂸ�ɁA�g�{���̍l�����킩��₷���܂Ƃ߂�ƁA���̂悤�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�u�g�@�ɂ����čŌ�ɂ���Ă�����̂́A�q�A���g�r�Ƃ������ׂ����̂��B�����Úg��A���I�Ɏg���Ēʏ�́q�Ӗ��r�������������Ԃ��ɏ��ɂƂǂ߂�A�q�Ӗ��r�Ƃ��Ă͐���������ق��Ȃ��قNjɏ��ɂƂǂ߂��邪�A�q���l�r�̑��B�͋ɑ�ƂȂ�B�܂��ʏ�́q�Ӗ��r��Ԃ��ɏ��ƂȂ邽�߂ɁA���S�̂��o�[�`�����ȋ�Ԃ����o�����ƂɂȂ�B�v

�g�{�����w���w�����x,p.31.

�@�u�����ԁv�u�o�[�`�����ȋ�ԁv�Ƃ��������������悭�킩��Ȃ���������܂��A����͂܂��Ƃ肠�����C�ɂ��Ȃ��ŁA�Ƃ������A�g�{���̋����Ă��錫�����̎�������邱�Ƃɂ��܂��傤�F

�@�@�@�@�@�@�@�� �� �� �� ��

�@�@�@�@�@�@�@�� �� �� �� ��

�@�@�@�@���������@��

�@�@�@�@���������@��

�@�@���ł܂�����ȁ@�� �� ��

�@�@���̊C�@�@�� �� �� �� ��

�@�@�@�@�M�@�@�� �� �� �� ��

�@�@�@�@�M�@�M�@�@�@�� �� ��

�@�@�@�@�@�@�i�� �X �E �X �E

�@�@�@�@�@�@�@�E �X �� �X �X

�@�@�@�@�@�@�@�� �X �E �X �E

�@�@�@�@�@�@�@�E �X �� �X ���j

�@�@�Q�j�C�߂��������{�����o����

�@�@����Ă݂�@�@�@�� �� ��

�@�@�����܂Ȃɂ܂��邩��

�@�@�@�@���������Ȓ��̉e

�@�@�@�@�ӂ��@�@�@�@�� �� ��

�@�@�C�͐��낭�����@�@�@��

�@�@����������������C�̂Ȃ���

�@�@������������

�@�@�����ȉԂ��Q������

�{���w�����x���B

�@1929�`30�N�A�M�a�ɉ炵���a���ł̍삾�\�\�\���炢�̗\���m���͂����Ă����Ă悢�Ǝv���܂��B�i�p���́s���r���e�p���t�j

�@�q�A���g�r�́A�u�� �� �� �� ���v�u�� �X �E �X �E�v�ȂǁA���������A�����Ă��镔���ł��B

�@�����́A�ӂ��A�[���A�Ȃ����[�Ԍ�Ƃ��ēǂ܂�Ă���̂ł����A�g�@�̈��Ƃ��ĕ��͂���_�ɋg�{���̓Ƒn��������܂��B

�@���Ȃ݂ɁA�u���v�̓��r������܂��A�ӂ��A�u���傤�v�Ɠǂ܂�Ă���悤�ł��B�i�N�ǎ҂́A�ǂݕ��ɔY�܂Ȃ��ł��傤���H�d�j�g�{�����u���傤�v�Ɠǂ�ł��܂��B�������A�u�Ă��v�ł��悭�Ȃ��ł��傤���H�M�g���́A�u�Ă��v�̂ق����ۓ��̊��o�Ɏ��Ă���悤�ȋC�����܂��B

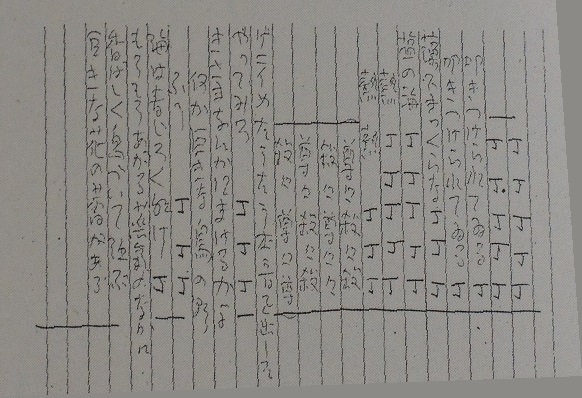

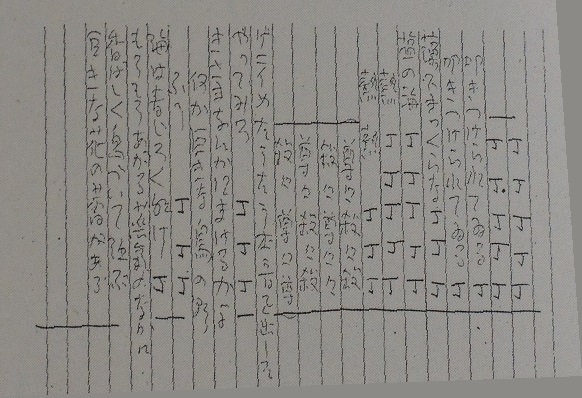

�@�ʐ^��������Ƃ킩��悤�ɁA�u���v�͂��ׂāA���e�̗]���߂�悤�ɁA���Ƃ��珑�����܂�Ă��܂��B�i�{���͉��M�A�u���v���Ɖ����̓u���[�u���b�N�C���N�j

�@�@

�@�@

�u���̎��́q�Ӗ��r�͂܂�ł킩��Ȃ��Ƃ����Ă����B�Ȃ����Ƃ����A���̎��l�������ɓ`�B�����悤�ȁq�Ӗ��r���܂������B���āA�Úg�̘A���ɂ���āq���l�r������\�o���Ă��邩�炾�B�f�ГI�ɂ́w�M�x�Ƃ��w���̉e�x�w�Ԃ��Q�x�ȂǁA�����ɑ��݂�����̖̂��̂��o�Ă���̂����A�����͍l�����Ă��Ȃ��B�N�������ȊO�Ɂq�Ӗ��r��ǂ݂Ƃ�Ȃ����Ƃ́A���l�ɂ͏[���ɕ����Ă����B����͈Úg�̘A���ɂ���Ēʏ�́q�Ӗ��r�̂���q�Ƃ��r�����ԂĂ��邩�炾�B

�@����ɂ�������炸�A���̎����D�ꂽ�͗ʂ����������l�̂�邬�Ȃ�����ӗ~�ɂ���č���Ă��邱�Ƃ͋^�����Ƃ��ł��Ȃ��B�v

�g�{�����w���w�����x,pp.32-.

�@�g�{���́A�u���̎��́q�Ӗ��r�͂܂�ł킩��Ȃ��v�Əq�ׂĂ��܂����A�����ł�����ƒ��߂��Ă����Ă������Ǝv���̂́A���̎��ɂ��A�������̂��Ȃ��݂̃��`�[�t�́A�����������Ƃ��ł��܂��B

�@�����̃��`�[�t���A�ȑO�̍�i�ɑk���ĎQ�Ƃ��邱�Ƃɂ���āA��҂̕\�o���悤�Ƃ���C���[�W�́A�����炸�Ƃ������炸�A�����悻�̑_�������邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv���̂ł��B

�@�������ɁA���̎��́A�����Ƃ���Úg�����ʂ̑啔���ł���A�ӂ��́q�Ӗ��r�i�����ǂ���̈Ӗ��j�Ŏg���Ă���ꂪ�قƂ�ǖ����Ƃ���A��҂̈Ӑ}����q�Ӗ��r�A���Ȃ킿�Úg�̌ꂪ�Î����Ă���g�B���ꂽ�Ώہh���m���ɒm����@�͖����A���Đ��ʂ��邱�Ƃ����e�Ղł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�@�Úg�ł͂Ȃ��A�ʏ�́q�Ӗ��r�̌�Ǝv����u�M�v�ɂ��Ă��A

�u�M�@�@�d�d�d�d�d�d

�@�M�@�M�v

�@�Ƃ����悤�ɁA�����q�A���g�r�ɂȂ肩���Ă���̂ł�����A�Ȃ�����ł��B

�@�������A���̎��ō�҂��\�o���悤�Ƃ��Ă�����̂́A���Ȃ炸�����g�{���̌����q�Ӗ��r�ł͂Ȃ��A�����Ƃ�����Ƃ����C���[�W�A�g�{���́q���l�r�ɂ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B

�@���̎��ɑ��āA�ނ�Ɂq�Ӗ��r��ǂ݂Ƃ낤�Ƃ���Ȃ�i�g�{���́A�ܘ_����ȁg���߁h�Ƃ͖����ł����j�A�q�A���g�r�ł���u�� �� �c�c�v�u�� �X �c�c�v�ɂ��āA�u���v�͒��̋�悾�Ƃ��A���������̐l���Ƃ��A�u���v�͑��i�i���l���F�A�P�_�j���Ƃ��A���������������Ȃ����������ēǂނ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�������A���Ȃ��݂̌������`�[�t�ɂ��āA��s�����i���Q�Ƃ��ăC���[�W���邱�Ƃ́A���̓ǂݕ��Ƃ��āe�����f�ł͂Ȃ��ł��傤�B

�@�܂��A�u���ł܂�������k�c�l�C�v�Ɏ��郂�`�[�t�́A�����_�э݊w���ォ��̂��̂ł��F

�@�@�C������

�@�@����Ƃ����߂����炴���

�@�@�݂Ȃ����ɗ���������͂Ȃ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�݂Ȃ�����

�@�@�������݂͂Ȍ�����

�@�@���₵���r�������̂Ԃ�Ȃ�B

�w�̍e�a�x#691,692. [1918�N]�u�A���f���[���������̉́v���B

�@��#692 �̒Z�̂́A���N�̕ۍ㈶�ď��Ȃɂ���������ł��܂��B�A���f���Z���w�G�̂Ȃ��G�{�x�̃h�C�c��Łi�����炭�A���݂ł����N�������ɂɓ����Ă���Ɩ�j�ɒ��z�����̂ł��B

�@�w�G�̂Ȃ��G�{�x�͔̏ԍ��́A�łɂ���đ����Ⴄ�̂ł����A���܃l�b�g�ŗe�ՂɃ����N�ł�����{���ł́u��Q�V��v�Ƃ����̖͂`���������A��̂Q�̂ɊY�����܂��F

�u�w�������悢��ł����x�������܂͂����b�����܂����B�w���͂��݂�������C�̂悤�ɓ����ŁA���������͂��ׂ��Ă����A���ʂ���[���Ƃ���ł͊�ȐA�����A���̒����G������̕��ւ܂�ŐX�̋���Ȗ̂悤�ɂ̂��Ă��܂����B�����������̂Ă�������������j���ł��܂��B�x�v

�@�A���f���Z���Ƃ����A�L���ȁw�l���P�x�̖`���̕`�ʂɂ��A�[���C��ɗh��邠�₵���ȁg���h���o�ꂵ�܂��F

�u�����Ɖ����̊C���ł́A���́A��ԋe�̂Ƃт���������Ԃт�̂悤�ɑ����A�܂��肯�̂Ȃ��K���X�̂悤�ɂ����Ƃ����Ă��܂��B�ł��A�����́A�ǂ�Ȃɒ����d�����͂��Ȃ��قǐ[���[���C�Ȃ̂ł��B�k�c�l���̒�ɂ́A�C�̎푰���Z��ł��܂��B

�@����ȊC�̒�ɂ���̂́A�͂����̔������̒n�ʂ������낤�A�ȂǂƎv���Ă͂����܂���I�����ɂ͉��Ƃ��ӂ����ȖX��A�����͂��Ă��āA�ق�̂킸���Ȑ��̓����ɂ��A�Ȃ�₩�Ȍs�t���A�܂�Ő������葫�̂悤�ɗh�炵�Ă���̂ł��B�������ނ̋����A�傫���̂��������̂��A�n��Œ�����Ԃ̂Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�}�̂����������蔲���Ă����܂��B�����āA���̊C��̂�����[���Ƃ���ɂ́A�C���̋��邪����̂ł��B�v

�iWeit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blütenblätter der schönsten Kornblume, und so klar wie das reinste Glas, aber es ist dort sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht, viele Kirchtürme müßten aufeinandergestellt werden, um vom Grunde bis über das Wasser zu reicher. Dort unten wohnt das Meervolk.

�@Nun muß man nicht etwa glauben, daß dort nur der nackte, weiße Sandboden sei! Nein, da wachsen die wundersamsten Bäume und Pflanzen, deren Stiele und Blätter so geschmeidig sind, daß sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, als ob sie lebend wären. Alle Fische, klein und groß, schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, gerade wie hier oben die Vögel in der Luft. An der allertiefsten Stelle liegt des Meerkönigs Schloß. �j

�@�h�C�c��œǂ��̂ӂ����o��悤�ɁA���Ă݂܂������B

�@������̂ق����A�w�G�̂Ȃ��G�{�x�������킵���A���̃��`�[�t�̕��͋C��`���Ă��܂��B�u�����v�u�Â��v�Ƃ��������t���܂������g���Ă��Ȃ��̂ɁA�w�����킼�킷��悤�ȊC�̒�̑��Â��ӂ���`���Ă���̂́A�����A���f���Z���̐_�킴�ƌ����ق��Ȃ��ł��˂�

�@�M�g���́A���̕������O����̘N�ǃe�[�v�Œ��������ɁA�w�l���P�x�Ƃ����̂́A����Ȃ������b�������̂��ƁA�ڂ���E���R�̗�����C���������̂ł����B

�@�{�����A�L���ȁw�l���P�x�͂�͂�p�ꂩ�h�C�c��œǂ�ł���͂��ł�����A��̒Z�̂���������n�ɂ́A�w�G�̂Ȃ��G�{�x�����łȂ��A�w�l���P�x�̈�ۂ��������Ǝv���܂��B

�@���Ȃ݂ɁA���{�ł̓A���f���Z���ƌ����ƁA�����̎q���̖{�̍�҂Ƃ����v���Ă��܂���ǂ��A���[���b�p�ł͈Ⴄ�悤�ł��B�|�[�����h�Ƃ��A�ߑ㉻�̌㔭���ł́A�ߑ㕶�w�̔����ɂ������āA�A���f���Z���̖|�d�v�Ȗ����������Ă���̂ł��B���傤�ǁA�c���Q�[�l�t�Ȃǂ̖|�A���{�̋ߑ㕶�w�̊m���ɉʂ����������Ǝ��Ă���킯�ł��B

�@�@�т͖�̋�C�̒�̂����܂������i���j�̌Q�����B

�Z�ҁw���V�x[1920�N9��]�`��

�@�@���߂������u�̐���ɏ�������̐����܂������o���A�ӓ���K�̖͔����炪��ɂ����Ǝ�����������B���ɋF���Ă��B

�@�@�m�̐��ɂ͂ӂ���ӂ̊��炩���A���z�̍��т����A���Â��ɂ��Â��ɗn������ōs���B

�Z�ҁw���W���E���̊�x[1920�N6��]�`��

�@�����̂Q�т́A�����̑��e�ɐ������ꂽ�̂� 1920�N�ł�����ǂ��A�w���V�x�� 1917�N10���A�����_�э݊w���ɒ�E�]��Ƃ̊��o�R�A�w���W���E���̊�x�� 1919�N5���A�Ԋ��ɋA�Ȃ��������������F�Ƃ̎U����������Z���ł��B

�@�[�łɗn������ł䂭�X�M�̑p�т��A���̒��ɗh�炮�C���̂悤�ȈÂ����炩�Ȋ��G���Ƃ��Ȃ��ĕ`����Ă��܂��B

�@�����قǂ́A�A���f���Z���̉e�������Z�̂Ɠ��l�ɁA���킴�킵�����\�I�Ȋ��o���ӂ���ł���悤�Ɏv���܂��B���Ȃ݂ɁA�{�����A���f���Z�����������҂ł��B

�@�@�Ƃ��낪�G�̑�т́A�Ⴊ�Ⴆ�Ė���܂���ł����B

�@�@�u����͂������펀����̂��B�v��т͙�₫�Ȃ���A�����i�����ȂÂ��j�̂��m�̕��ɂ����܂��Ȃ��܂����B

�@�@�������z�̂₤�ȍ����Ȃ߂炩�ȏ��̒��ł́A���̎Ⴂ���̂��T�C�͂��A�����玟�Ƃ��낢��Ȗ������Ă��̂ł����B

�w�����̑��������X�x�u�G�̖k�l�����v[1921.12.21.]

�@�u���̎Ⴂ���̂��T�C�́v�͎��̃J���X�ŁA��l���́u�G�̑�сv�̂����ȂÂ��B�����ȂÂ��̂˂��炪����X�M�̏��́A�u���z�̂₤�ȁv�ʂ�ʂ邵�����\�I�C���[�W�ŕ`����Ă��܂��B

�@�@�����݂͂��������ɂ��͂�ꂽ

�@�@����������т����_�̏Ă��쌴

�@�@���̃a�O�U�O�≩����̉Q

�@�@���炪���킵���Ђ邪�ւ�

�@�@�Ȃ�Ƃ��ӂƂ��Ƃ��������т�����

�w�t�ƏC���E��P�W�x�u�^��n�}�v[1922.5.18.]

�@��������̗�ł́A�������`�[�t���J���J�`���A���C�Y����Ă��܂����A��ƒn��ُ̈�Ȃ悤���A�u��т��v���A�u���т����v�̈�ۂ�^���Ă��܂��B

�@���̃��`�[�t�́A�G���X����g���h�Ɍ������̂ł͂Ȃ��A�ނ���{���̂����Ă����S�ۂ̑��Ƃ��ẮA�r���Ƃ����₵�����E�Ɉ�������ł��܂��悤�ł��B

�@���ɁA�u�����Ȓ��̉e�v�ɂ��ẮA�w��Q�W�x�́����̈�ۓI�ȍ�i�̎��I�������g�ƂȂ��Ă��܂��F

�@�@�@�@�@�@�k�c�l

�@�@���܂��̍r�ꂽ�͌��̍��́A

�@�@�����z�̂Ȃ��ɂ܂ǂ�߂A

�@�@���܂����Ȃ̂��犦��

�@�@�����s���Ȃ��̊�����

�@�@���������܂Ђ����̓��̏��

�@�@���q�p�̖؍��

�@�@��̔����J�����܁T

�@�@�݂����}�������߂炵��

�@�@�����̌����Ă߂��������

�@�@��ǂ�̂���I�̖Ȃǂ���ɂ�����

�@�@���̐��̊�d�̉_��

�@�@�߂������˂��̊i�q�̂Ȃ���

�@�@�����m��Ȃ������Ȓ���

�@�@�������ɂ��낲����Ă��

�w�t�ƏC���E��Q�W�x#356�u�������z�v[1925.1.8.]

�@�Ȃɂ��A�ߋ��ɒu���Y��Ă��邱�Ƃ��v���o���Ȃ����߂ɁA�����̕s����@�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��d�d����ȋC������ȑz�O���A���ނ��ނƂ��������̒��́u�����Ȓ��v�̉e�A���̒Ⴂ�e�����ɕ\������Ă��܂��B

�u�C�d�d���C�̂Ȃ��Ɂ^���������Â��ğ��k�����l�ԁ^�����ȉԂ��Q�v�B����́A�ɓ��哇���s�̂����ɏ����ꂽ�A�쎍�w�O���O���x�ɁA�قƂ�Ǔ�����i��������Ă��܂��F

�@�c�c��̊C��

�@�@�@��̊C��

�@�@�@�͂������M�C�Ƃ��ނ�̂Ȃ�����

�@�@�@�Ђ炩�ʂ܁T�ɂ��������F��

�@�@�@�ЂɂЂ炩�����ɂ��ڂ��

�@�@�@�����ȉԂ��Q������c�c

�w�O���O���x�u�O���@��P���v[1928.6.13.]

�@�u�Ђ炩�ʂ܁T�Ɂd�d�ЂɂЂ炩�����ɂ��ڂ��v�\�\�\�ڂ݂̂܂܊J�����Ƃ��Ȃ�����Ă��܂��̂ł����A�F���́A�M�C�̂悤�ɁA���̂悤�ɁA�������������Ă��鋐��ȁu�Ԃ��Q�v�B�O���R�̕������C�ォ��̂����i�̈�ۂ��A���ƂɂȂ��Ă���̂�������܂��A�����̎��̃X�P�b�`�́A�܂������p���q�s���Ă��邠����ł�����A�哇�̕����ƌ��߂�K�v�͂Ȃ��ł��傤�B

�@���Ƃ͕������A�����オ��ω_���A�����킩��Ȃ�����ǂ��A�Ƃ�����������������ȉԂ̐S�ۂȂ̂ł��B

�@�@

�@�@�@�@�@�@�ɓ��哇�@�O���R�̕���

�@���āA���ꎍ�k�����������l�ɖ߂�܂��āA

�u�Q�j�C�߂��������{�����o�����v�́u�Q�j�C�v�́A�����������Ɍ����ČĂт����Ă��閼�O�̂悤�ł����A�g�ꌹ�h�̓h�C�c��� Genie�i�Q�j�[: �V�ˁj���Ǝv���܂��B

�@�����āA�u�� �X �E �X �E�@�d�d�v�̕\�L�́A�����ӂ��ƈ��Ȃ��ł��傤���B�ӂ��Ȃ�u�E �X �X�v�Ə����͂��ł��B�u�E �X �E�v�Ə����Ă���̂́A�ڂŌ�����ۂ��d�����Ă��邩��ł��B

�@��������ƁA���̎��S�̂Ƃ��āA�R�g�o�̈Ӗ��≹�����łȂ��A�e�L�X�g��}���G�̂悤�ɂ݂Ȃ������o���d�����Ă��邱�Ƃ��l�����܂��B

�@�e�L�X�g�S�̂̎��o���g��i�h�̈ꕔ�ɂȂ��Ă��錫�����́A�ق��ɂ��Ⴊ����܂��B�ˁF�w�t�ƏC���E��P�W�x�y�X�z�u�t�ƏC���v

�@�����ŁA����ɏo�������e�̎ʐ^���A���������nj��Ăق����̂ł����A�����̌��e�ɂ́A�u���v�Ɠ����u���[�u���b�N�C���N�ŁA�������Q�{�����Ă���܂��B

�@���̉����́A���̍������w�肷�邽�߂̐��ƌ��Ȃ��āA���������͈�����Ȃ��̂�����Ȃ̂ł����A����������ƌ����́A�Q�{�̉������\�\�\�ł���ΔZ�F�Ł\�\�\���������肾�����̂ł͂Ȃ����c�ƍl���Ă݂܂��B

�@����ƁA��̐��͐��ʂ��A���̐��͐����`���Ă���悤�Ɍ����Ȃ��ł��傤���H���̐��̂Ȃ��ɁA�u���v��������ł���A���邢�́A�l�߂��܂�Ă���B

�@�e�L�X�g�S�̂̎��o���d������̂ł�����A�ӂ��̎��̂悤�ɁA�P�s�ڂ���Q�s�ڂցA�Q�s�ڂ���R�s�ڂցA�Ə��Ԃɓǂ�ł䂭�K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��A���S�̂�����ɓ���āA���Ƃ́A�����̂����ނ��܂܂ǂ�����ǂ�ł�������������܂���B

�@�Ȃ�����Ɂu�܂�����ȁ^���̊C�v�Ƃ���܂��B�C�͂��Ƃ��Ɖ����炢���̂ł����A����ɂ���Ɂu���v�������˂āu���̊C�v�ƌ����̂ł�����A�ق�Ƃ��Ɋ������Ȃ��قlj����炢���t�A�f���̂Ȃ��ɓM��Ă䂭�悤�Ȏ��Ԃ�z�����܂��B�����āu�M�^�M�@�M�v�\�\�\�������Ȃ��قǔM���ς�������A�Ԃ��݂ɖ������̊C�ł��B

�@���[�̂ق��ł́A���炶��ƈł������Ă���悤�ł����A�����Ɂu�����ȉԂ��Q�v���u���v��ŁA�������F�����Ă��܂��B���e�̎ʐ^������ƁA�u�Ԃ��Q�v�́A���̑啔���𐅖ʉ��ɒ��߂ĕ�����ł��܂��B

�@�E�̂ق��ł́A�u���v�����ʂ̏�܂ŐL�тāA�u�C�v�S�̂��u�܂�����v�ɕ����Ă��܂��B�u�@�������Ă��v���u�M�v���A�����A���ʂ̏�ɏo�Ă��܂��B���Ɂu�@�������Ă��v�̂��͂킩��܂��A�Ƃ�������҂��u�C�v�̒��ɒ@�����Ă�����̂́A�u�C�v�̏�A��������͂������ė���̂ł��B

�@�����āA�e�L�X�g�̒����ɂ���̂��A�u�� �X �E �X �E�d�d�v�ƁA�u�Q�j�C�v�ł��B

�@�u����@����@���@���@�d�d�v�́A������������܂��A�M�ɕ������ꂽ���]�ɂ́A�����͖����Ƃ��Ċ������Ȃ��͂��ł��B�ނ��뎩���̂���g���E�h�S�̂��U�����Ă���A�d���܂����A���킵���A�K�������������ŗh��Ă���悤�Ɋ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H����́A�����I�ȋ��|�̔O���ĂыN�����܂��B

�@�u�Q�j�C�v�́A���̂܂��܂����������\���������̖�����������܂��A�ꌹ�����Ȃ�A��҂̖��ӎ��̐[���ɐ�������g�V�ˁh���Ǝv���܂��B�����قǂ̍˔\�̂���l�́A�������͂ǂ�Ȃɂւ肭�����Ă��Ă��A�����̓V�����ӎ����Ă����͂��ł��B�������ނ̏ꍇ�A���̓V�����ւ���A�ނ�����ɂ�������Ȃ��́A������Ȃ��h�}�̂悤�Ȃ��̂Ǝv���Ă�����������܂���B�����āA�����́A�����̒��́g�V�ˁh���A�����낮�炢��O��A���炢���\�A�~��\�\�u�������v��u���̉e�v���ے�������́\�\�\�\�ƁA���̂Ƃ���Ő[���q�����Ă��邱�Ƃ�m���Ă����ɂ������Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�u���������{�����o�����v�Ƃ́A��Ҏ��g�ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ����́g�V�ˁh�����A�S���̂����Ƃ��Â����ӎ��ɂȂ����Ă���{�����A���܂≰�ʂ��Ȃ��\�킵���Ƃ������Ƃł��傤�B�����āA�{����\�킵���ȏ�A����͒��ڂɍ�҂����ւƈ������肱��ł����܂��B

�@�����ɁA�Ȃ������������Ɗ肤��҂ƁA�u�Q�j�C�v�Ƃ̐킢���u�����܂��B

�@�u�����ȉԂ��Q�v���A�����ے�����̂��͂킩��܂���B����́A���ɕm�����g�Ŋ��̏�ʁh�ʼnԊJ�����Ƃ���d�A���邢�́A�J�����ɒ���ł��܂��̂�������Ȃ��A�܂ڂ낵�̂悤�ɞB���ȑ������̂������A�Ƃǂ߂悤�̂Ȃ����̕��o�Ȃ̂ł��傤�B

�@

�u�{���͋[��������Ɍ`���㉻����Ƃ���܂ł́A�������B�k�c�l�w�� �X �E �X �E�x�Ƃ������[���̌��t�́A�����̂������ɂ��܂Ƃ��܂��܂������A�s�C�����ƁA�\���������Ă��鍰�̎C�ꂠ���C�����̑��Â����̂悤�Ȃ��̂��ނ��т��āA������̂����Ԃ����̂������ɂ��Ă���B�����܂ł��Ă��ꂪ�[�����A����ɉ��g�i�I�m�}�g�y�j�ȏ�̋@�\�ŁA�����̎����̓��ɋ������肩��Ƃ肾�����Ƃ��Ă��邳�܂��A������Ă���B�v

�g�{�����w�{���x,�����܊w�|����,1996,pp.332-.

�@�g�{���́A1989�N�i���o�j�́w�{���x���ł́A�u�����������v�����g�u�`���㉻�v���ꂽ�[���h�ƌĂ�ł��܂����A����͂܂��q�A���g�r�i�P���ɂ��Úg�̘A���������́j�Ƃ����T�O�𗧂ĂĂ��Ȃ��������߂ŁA�����I�ɂ́q�A���g�r�Ɠ������Ƃ������Ă���̂��Ǝv���܂��B

�@�q�A���g�r�ŏd�v�Ȃ̂́A���̌`�ƕ\���ł��B�ӂ��̎U���ł́A�����ς��̎��q�Ӗ��r���@�\���ʂ����Ă���̂ł����āA�\���⎚�̌`�́A�Ӗ��̓`�B�ɊW���܂���B

�@���ł��A���ʂ̎��ł́A���̌`�܂ł������������Ƃ͂���܂���B�s�Úg�t���A�ӂ��̏ꍇ�́A���̌�̎������I�ȁq�Ӗ��r���A�ʂ̌��T�O���w�������\�\�\�ʂ̌�̑�s���Ƃ��ē����\�\�\�̂���g�̋@�\�ł��B���̉���`�������������킯�ł͂Ȃ��̂ł��B

�@�������A�q�A���g�r�̏ꍇ�ɂ́A���̌�̎����I�ȁq�Ӗ��r�ȏ�ɁA���⎚�̌`����g�̖������ʂ����̂��\�\�\�ƁA�g�{���͌����̂ł��B

�@�������łȂ��A���̌`�����������_�ŁA����͒P�Ȃ�[���Ƃ͈قȂ�܂��B

�u�w���x�͐g�̂��C�̐��̂Ȃ��ŁA�g�Ŋ�ɂ����������鉹��\�ۂ���[�����Ƃ݂���B�����đS�̂͐g�̂����M�ɕ�������A�ꂵ���ɂ������ł����Ԃ̈Úg�ɂȂ��Ă���B���́w���x���k�c�l�����̂��������炭��\�ۂ́A�ǂ��ƂȂ��s�C���Ȋ�����^������B�q�`���E�r�Ƃ����ꉹ�Ƃ��������炭��C���̈������A���̉��g�ɂӂ��܂�Ă�����̂��B

�@�i�@�j�̂Ȃ��́w�� �X �E �X �E�^�E �X �� �X �X�^�� �X �E �X �E�^�E �X �� �X ���x�Ƃ����J�肩�����́A�M�ɕ�������ċꂵ���g�̂̏�Ԃ��A�͂˂��������Ƃ���a�ҁi��ҁj�̈ӑz�̏�Ԃ��A��Ҍ����̌`����w�ł��镧�T�̎ɂ��������ƁA�q�Ƃ��Ƃ��r�Ɓq���낷�r�Ƃ����ΏƓI�ȈӖ�������킷��̑g�����A���邢�́q�Ƃ��Ƃ��r�Ɓq���낳���r�Ƃ����ΏƓI�ȈӖ�������킷��v�ɂ���u���g�Ƃ݂Ȃ����B�v

�g�{�����w�{���x,pp.333-334.

�@�d�v�Ȃ��Ƃ́A�q�A���g�r�̏ꍇ�A�ʏ�̋[���Ƃ͈قȂ��āA�P�ɐS���̌ۓ���ċz�̉����܂˂Ă���̂ł͂Ȃ��A��g�Ƃ��āA�Ȃɂ�����̑ΏہA�Ȃ����A�ł����Ƃ̃C���[�W���w�������Ă���\�\�\�z�N�����Ă���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�g�{���́���̉��߂Ō����A�u�M�ɕ�������ċꂵ���g�̂̏�Ԃ��A�͂˂��������Ƃ���a�ҁi��ҁj�̈ӑz�̏�ԁv���A�q�A���g�r�w���X�E�X�E�^�d�d�d�x�Ŏw��������Ă���ΏۃC���[�W�ł��B

�u���̑O���͍��M�ɂ����ނ悤�ɂ��������Ă���a�g�̏�Ԃ̈Úg���Ƃ���A�㔼�͍��M�ɂ��Ȃ��ꂽ���o��Ԃ̈Úg�ɂȂ��Ă���B

�@���̌��o�̕��i�́A�������낢�������̊C�ŁA���ʂ�����C���̂ڂ��āA����̂悤�Ȃ����������C�̂Ȃ��ɁA�������ȉԂ��Q�̌��o�����ċz�̂悤�ɑ��Â��Ă�����ł���B

�@���̉e�������Â��Ă��銴�������炦�āA�����ނ����Ă���Ƃ��̌��o�̌��i�ƌ����̉�����������Ă���B�v

�g�{�����w�{���x,p.334.

�u�T���Ă����A�C�̐��̃C���[�W�̂Ȃ��ɁA�������������Ă��āA���������Ə��C�������Ă���B�Ԃ��Q�������сA�������̐�����̂����̌��o���i���ƂƂ��B

�@�q���r�Ƃ����[���̋����͌ۓ����Ƃ��ł�������g�̂̋����̂悤�ɂ���������B

�@�M�ɕ�������A�ϑz�Ɩόꂪ����B

�@���̕a��̂������̂Ȃ��ŁA�����I�Ȏ����������Ă���B���𐬗������Ă��錾��́q�Ӗ��r��`����悤�ɂ͕\�����ꂸ�A�q���l�r�B���邾���̂��߂Ɏg���Ă���B

�@�{���L���̏G�삾�Ƃ������B���̊j�S�̂Ƃ���ł͔ӔN�̏@���I�ȋ��ʂ������̕|���ɓǂނ��̂��䂫���ޗ͂������Ă���B�v

�g�{�����w���w�����x,p.33.

�u���I�ȈÚg�Ⓖ�g�́q�Ӗ��r���������q���l�r�������鐫�i�������Ă���B���̎��̂悤�ɈÚg�̘A���Łq�Ӗ��r��ŏ����āq���l�r�������g�傷��A���z�̌��ꂾ���ō\�����ꂽ�����Ԃ��o������B�Ȋw�I�Ȍ��t���g���o�[�`�����ȋ�Ԃ̂Ȃ��ɓǂނ��̂��܂����荞�����ɂȂ�A������ӎ�����Ƃ��ڂ�C�Ȃ����҂̈Ӑ}������ŗ���悤�ɂ������Ă���B�k�c�l

�@�{�����Úg�̘A���@�Ŏ��݂Ă���̂́A����ӏ��k����ɂ��f�U�C���\�\�\�M�g�����l��̃o�[�`�����ȋ�Ԃ��Ƃ����ׂ����B

�@��������ӏ��Ƃ��Ă̎��Ƃ������_����݂�A���̋Z�p�I�ȋɓ_�́A�{���́w�k�����������l�x�̂悤�ȍ�i�ɂ���Ƃ����Ă��ߌ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�v

�g�{�����w���w�����x,pp.33-34.

�@�ȏ�ŁA�g�{�������ɂ��{���E���ꎍ�_�����ׂČ��܂���//

���݁`�@�~ �c

�c

.

�O��|����

�� ��������

�� ���L����������

�� ���̓��L���폜

[�߂�]

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�c

�c