03/25の日記

16:44

【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(2)

---------------

.

GASTON GOOR

こんばんは。(º.-)☆ノ

【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(1)からのつづきです。

【5】ジャンヌ

つぎの「休暇の後」、級友たちは、急速に成熟し変貌してコクトーの前に現れます。彼らは喫煙を始め、無帽にイギリス風の長ズボン、きれいにヒゲを剃って、髪をてかてかとチックで固めた・当時(1920年代)いわゆる「モダン・ボーイ」のスタイルで出歩くようになり、娼家や“秘密の交際場”に出入りして“女”を求めるようになりました。当時、日本でも「モボ」と呼ばれて都会の若者にはやった“いまどき”の風俗です。

彼らの話題は、オナニーから、“アヴァンチュール”の自慢話に変りました。

「彼らのすべての若さは、ちょうど植物が太陽に向うように、女性に向けられた。その頃だった、ぼくがみんなの例にならって、自分のもっている性質をゆがめたのは。

彼らはその本当のものにむかって飛びかかることによって、ぼくを偽りのものへと引張って行ったのだ。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.38.

異性愛者の場合には、「植物が太陽に向うように」思春期の自然な衝動に突き動かされて、それまでに家庭や学校で仕込まれてきた規範から、無理なく脱してゆくのですが、そこに少数ながら“混植”されて成長する同性愛者の場合には、背の高い作物の畝間に混入した異種の作物が成長を妨げられるように、たいへんこみいった成長の過程をたどらざるをえません。

同性愛者は、周囲の異性愛者にならって“女性”へと向おうとしても、それは本来的に「偽り」の方向であり、(極論すれば)模倣にすぎないのですから、大人たちに仕込まれた“規範”を自然に脱してゆくようなエネルギーの向け方にはなりえません。そこで、ある場合には、同性愛者は極端な禁欲家の仮面を(みずからは仮面とは知らずに)かぶることになります。史上、そのような潔癖家の例を想起しないでしょうか? 日本の有名な人にもいますよね? ある場合には、特別な事情が幸いして(災いして?)少年時代にすでに、みなとはちがう“男性”の方向へ自己解放することに成功します。男娼や、会員制酒場で報酬を得たり、あるいは、兵営のような男のみの環境で成長した場合です。しかし、男娼などの場合には、一般社会から隔絶された特殊な社会で一生を生きてゆくべく運命づけられてしまいます。

コクトーの場合には、前者に陥るおそれもありましたが、上流家庭で身に備わった洗練された物腰のためでしょうか、周囲の異性愛者の群れにまじって、巧みに異性愛者のように行動することに成功します。(しかし、周囲と同じになろうとする努力は、多くの同性愛少年にとっては過重な負担になります。現在日本で、多くの自刹者が出るほどにまで彼らを苦しめている圧迫力の“もと”は、そこにあります。)

「ぼくは自分の無知について、反撥力を感じた〔つまり、同級生から「うぶ」だと思われることに反発した〕。ぼくは彼らの屈托のなさ加減について、驚嘆していた。ぼくは努めて彼らの例にならおうとし、彼らの情熱を共に頒(わか)ちもとうとした。それには絶えず、ぼく自身の羞恥心を克服しなければならなかった。ついにこのような訓練のおかげで、ぼくは甚だらくに自分の務めを果たせるようになった。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.38.

晴れた日曜日に、「ぼく」は同級生たちとともに、「テニスをしに行くという口実」で集まり、「プロヴァンス街の閉(しま)った家へと急いだ」。この「家」は、若い男女の秘密の集会場(はってんば,やり部屋)であったようです。この種の集会場、日本ではゲイの専売特許のようになっていますが、西洋や北米では、もともと“本来”は男女のためのものであったようです。そういうものは、日本には無かったのでしょうか? 日本の異性愛者(とくに女性)は、なんだかかわいそうな気がしますね。

「プロヴァンス街、この互いに理解し合うための唯一の場所は、ぼくが娘っ子の側近くによこたわる寝台であったし、ぼくらが二人していささかの感激もなしに成し遂げる行為の場であった。

これらの訪問は、ぼくらを大胆にさせ、ぼくらをして歩道の女たちに近づけさせた。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.39.

「歩道の女たち」(街娼?)の素顔に幻滅すると、こんどは、日曜のマチネ(昼芝居)に出かけて、歌手や女優を舞台裏で待ち受けるようになった。

「女優のベルトと知り合いの仲間の一人が、ぼくにジャンヌを紹介した。彼女たちは、舞台に立っていた。ぼくは、ジャンヌが好きになった。ぼくはジャンヌがぼくの女になる気持があるかどうかを、ベルトに彼女の意中をきいてみる役目を頼んだ。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.39.

ベルトを通してジャンヌから伝えられた返事は拒絶だった。そしてベルトは「ぼく」に、ジャンヌをあきらめて、「仲間」にはないしょで自分と付き合うようにと提案した。ところが、「仲間」のほうを介してジャンヌに会ってみると、言伝てはジャンヌに伝わっていなかったことが分かった。そこで、「ぼく」とジャンヌは、ベルトにはないしょで付き合うことにした。

こうして、ややもつれたいきさつで始まったジャンヌとの付き合いは、「ぼく」の 16歳から 18歳まで続いた。終り頃になると、「ぼく」の愛情は減退して、彼女をエスコートすることよりも、家庭に戻って「身の安全」をはかるほうを優先するようになった。そのことで、ジャンヌは恨み言をいうようになった。最後に破局が来た。ジャンヌは、「ぼくの愛情をよみがえらせ」ようとして、彼女がずっと「ぼく」を裏切ってきたことを、強烈なやり方で見せつけた。

この時、「ぼく」は、ジャンヌとの付き合いの開始にまつわりついていた奇妙に縺(もつ)れた“いきさつ”の真相を、はじめて知った。

「彼女は、ベルトといっしょになって、ぼくを欺いたのだ。このような事情は今日、ぼくの恋愛の基調をあきらかにしてくれる。ジャンヌは、男の子だったのだ。ジャンヌは女たちを愛していた。そしてぼくは、女性的なぼくの性格をもって、彼女を愛していたのだ。ぼくは彼女たちがタコのようにまつわりつきながら寝ているところを見つけた。ぼくは打擲すべきだった。それなのにぼくは哀願した。彼女たちは互いに罵り合いながら、ぼくをなだめにかかった。これで、自ら墓穴を掘った哀れむべき恋愛の最後となった。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.40.

青字は、訳書の傍点付き文字。

つまり、ジャンヌとベルトは、レスビアンのカップルでした。さいしょの“いきさつ”は、二人が、飛び込んできた年下のオトコをめぐって競争していたのです。「ぼく」がジャンヌを選んだので、ベルトは嫉妬して、ジャンヌが拒絶したという噓をついて、「ぼく」を自分が手に入れようとしたのです。

ジャンヌとベルトのあいだでは、ジャンヌが「男の子(ギャルソン)」つまり“男役”でした。ジャンヌにある男性的な面が、ゲイである「ぼく」の女性的な面を惹き付けたのだ、とコクトーは言います。

ジャンヌとベルトの隠された意図は、「ぼく」が二人の場面に興奮して“愛情”をよみがえらせ、「3P」に踊り込んでくることだったかもしれません。しかし、女同士の性交を見せつけられて、「ぼく」はジャンヌと決別しました。まだ、本格的な同性の性愛も未経験な「ぼく」としては、そうなるほかはなかったのでしょう。

【6】アルフレッド

「ある晩、いつもより遅くぼくが父の家★に帰ったとき、マドレーヌ広場で一人の女が艶(なまめ)かしい声をかけて、ぼくに近寄ってきた。ぼくは、彼女を見た。若くてピチピチした、すばらしい美人だった。彼女はローズという名で、人からなんとかいわれるのが好きだった。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,pp.40-41.

★「父の家」:コクトーの父は彼が9歳の時に死んでいるが、ここはフィクションなので、父がまだ生きていることになっている。

二人は、パリの街を夜ふけまで歩きまわった。翌日から「ぼく」はスイスに旅行に出たが、ローズとは手紙をやりとりし、パリに戻って最初にあった場所で再会すると、ローズは「ぼく」を、自分の住まっているピガール広場の「Mホテル」に誘った。

「Mホテル」は陰気で、“お茶”を挽いた街娼が「手ぶらで戻」ってくる溜まり場だったが、「ぼく」はそういう猥雑な場所が好きだった。

「その部屋は、けっして片づけられたことがないような部屋だった。ローズはベッドで、たばこを吹かしていた。ぼくは、その顔を覗きこんだ。『お化粧していないあたしを見ないで頂戴。眉はおとしているし、ロシア兎のようよ』と、彼女はいった。ぼくは、彼女の恋人となった。彼女は、ちょっとした贈り物も、拒むのだった。

ほんとに! 彼女は服を一着受けとった、それが彼女にとって取引★に使われたものでないという理由から、またそれがたいへん上品なので、記念として洋服ダンスにしまっておくからと言って。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.41.

★「取引」:娼婦と客とのやりとり。

ローズも街娼だったのでしょう。しかし、彼女の潔癖さが、「ぼく」をほかの男とは別格に扱っていることを示していました。

ところが、このフェーズに登場する「ぼく」の“相手”は、ローズではないのです。

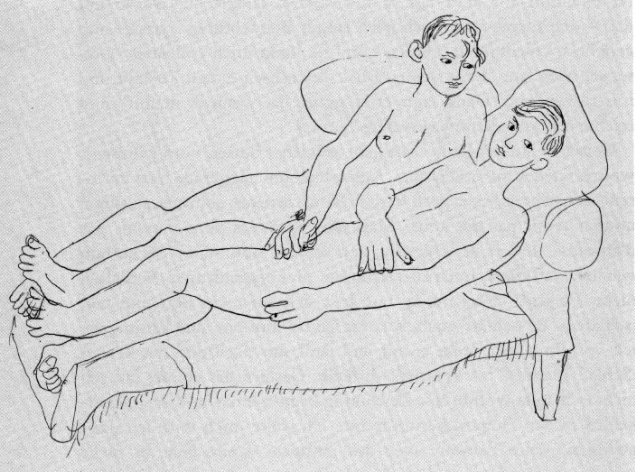

ある日曜日、「ぼく」がローズの部屋のベッドの上で“まったり”していると、ドアをノックする者がありました。「ぼく」は飛び起きて身づくろいしようとしますが、彼女は、「あなたを見たら喜ぶわよ」と、「ぼく」がじっとしているように言い、入って来た男を、自分の「兄」と言って紹介しました。

「この兄貴という男は、ぼくの子どもの頃の耕作地の男(前回【1】参照)や、ギュスターヴ(前回【3】参照)によく似ていた。彼は 19歳で、柄はあまり良くなかった。〔…〕いっぷう変ったフランス語を話した。だがぼくは、彼の国籍など問題にしなかった。彼は売淫のさかんな国の人間のように、ぼくには思われた。〔…〕

もしもぼくをその妹のほうへ導いている勾配がやや登っているとすれば、ぼくをその兄貴のほうへ下降させようとしている勾配は、急転直下であったといえよう。彼はその同国人〔ギリシャ人?〕がよくいうように事情〔同性セックス〕に通じていたのであって、まもなくぼくらはローズには内緒で二人で会うために、ならず者どものやる手を用いた。

アルフレッドの肉体は、そこらの若者の鍛えられた若い肉体よりも、はるかにぼくが夢みていた肉体であった。完璧な肉体、船の綱具のような筋肉で艤装された肉体、〔…〕そのふさふさした彼の髪の毛は波立ち、そのまわりに手足が星形に伸びているようだった。

ぼくは、道を間違えていたことに気づいた。ぼくはもはや自分を見失わずに、今後は他人の道に迷わず、いままでよりもいっそう道徳の忠告よりも自分の官能の命令に従って、まっすぐにわが道を行こうと誓った。

アルフレッドは、ぼくの愛撫にこたえた。彼は、ローズの兄ではないと、告白した。彼は彼女のひもだった。

ローズは、ひきつづいて彼女の役割★を演じ、ぼくらはぼくらのしたいことをした。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,pp.41-42.

青字は、訳書の傍点付き文字。

★「彼女の役割」:街娼をして稼ぎ、「ひも」であるアルフレッドを養うこと。

こうして、3人のあいだに、一種調和的な“三角関係”が成立しました。ローズは、アルフレッドに対しては情婦と「ひも」として、「ぼく」に対しては“純愛”の彼氏として関係し、それで彼女の中ではちゃんとつりあいがとれているのです。「ぼく」はローズやその仲間たちから見れば、“カネづる”にもなりうるお金持ちのおぼっちゃまですが、ローズは「ぼく」を決してそのようには扱わない。どんなささいなプレゼントも拒否します。それを受け入れたら、「ひも」と彼氏の“つりあい”は崩壊してしまうからです。

そして、「ひも」と「彼氏」との間では、ローズには秘密で同性性愛に没頭していました。ローズは、そのことにまったく気づかなかったとコクトーは書いていますが、そうかもしれない。しかし、気づかないというよりは、彼らが同性愛であろうとなかろうと、ローズはそんなことには関心がなかった、と言ったほうがよいと思います。

「ある日のこと、ホテルのボーイが、ローズの右と左に寝転がっているぼくら二人を見た。彼女はぼくら二人を指さして、叫んだ。『ねえ、ジュール、あたしの兄貴と、あたしのいい人! みんな、あたしの好きな人たちよ』」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.42.

ところが、“幸福な三角関係”の均衡は、男たちのほうから破られてしまうことになります。どんなふうにして破れたのか? “男同士の嫉妬”のような・ありふれた陥穽とは、まったく逆の成り行きで...

「偽りはアルフレッドを、怠惰においやった。」

a.a.O.

アルフレッドとローズは、それぞれがパリの「べつの歩道で」、街娼と男娼をして稼いでいました。しかし、「ぼく」が加わって“三角関係”が結ばれてからは、アルフレッドは怠惰になって、自分の“仕事”をしなくなりました。そればかりでなく、「ぼく」に向かって、愚痴るように言いました:

「ローズが歩道で働き、自分がべつの歩道で働くといった、〔…〕そのような生活をつづけていくことはできないと、〔…〕つまり彼は、そうした生活から出たいと、ぼくにいったのだ。」

a.a.O.

その提案は、ローズを裏切ることにほかなりません。「そうした生活から出」るとは、アルフレッドがローズとの関係を切って、「ぼく」と“二人だけの生活”に移ることを意味するからです。それは、「ぼく」にとっては抗しがたい大きな誘惑でした。

「ぼくにとって、これ以上の快楽を与えてくれるものはなかった。」

a.a.O.

「ぼく」にとって、アルフレッドは、もっとも理想的な・お気に入りの肉体を持っていました。ダルジュロスなどとは違って、感情的な交流も申し分なかった。まだ経験の少ない「ぼく」が、アルフレッドと“二人だけの生活”に、これ以上はない“幸福”を夢見たとしても、しかたのないことだったかもしれません。

「ぼく」とアルフレッドのあいだに、次のような“謀議”が成立します。「ぼく」は「テルヌの某ホテルの一室」を借り、アルフレッドをそこに住まわせ、毎夕食後、「アルフレッドと一夜をすごすためにそこに行く」。「ぼく」は、ローズには、アルフレッドが失踪したと信じさせ、彼を捜しているふりをする。

「そのことはぼくを自由にし、ぼくらに良き時間を与えるだろう。」

a.a.O.

つまり、ローズにはないしょで、アルフレッドを“囲う”ということです。

そこで、「ぼく」は早速部屋を借り、アルフレッドをそこに置いて、家に帰って「父の許で夕食をと」り、急いでホテルに戻ってみると、アルフレッドは「ずらかって」、そこにいませんでした。

「ぼくは午前1時まで、9時間待った。アルフレッドが帰ってこないので、ぼくは怒りに燃えて、家に帰った。

翌朝11時ごろ、ぼくは様子を見に行った。

アルフレッドは部屋で寝ていた。彼は目を覚まして、空涙を流しながら、どうしても元の生活に帰ってしまう、ローズなしにはいられないので、一晩じゅう彼女を捜していたのだと語った。」

a.a.O.

アルフレッドは、「Mホテル」の彼女の部屋へ行ったが、そこにはいなかったので、ローズがいつも街娼の“立ちんぼ”をしている「歩道から歩道へと尋ねまわり、モンマルトルのビヤホールを、ラップ街のダンスホールを片っ端から歩い」て探し回った、というのだ。

ローズは、アルフレッドが失踪したと聞くと「逆上して、すっかり気が昂(たかぶ)って、ブダペスト通りの女友達のところ」へ行ったのだ。「ぼく」がそのことを話すと、アルフレッドは、「いますぐ、そこへ連れて行ってくれ」と、ぼくに頼んだ。

「ぼく」は彼を連れて、「ブダペスト通り」へ行ってみると、その「女友達」の部屋は、「Mホテル」のローズの部屋が「さながら祝典式場」に思えるほど、ひどいところだった(山上昌子訳)。

「色々なにおい、汚れ物、うさんくさい感情、そんなものが練粉の生地のようになった中で、私たちはもがいた。女たちは下着姿だった。アルフレッドはローズの前で床にくずおれてわめき、彼女の膝に接吻していた。★」

ジャン・コクトー,山上昌子・訳『白書』,1994,求龍堂,p.46.

★ 「ブダペスト通りの女友達の部屋」の状況。江口清訳は誤訳がひどいため、ここは山上訳で引用。

「ぼくは真っ青だった。ローズはぼくのほうに、その白粉(おしろい)と涙でよごれた顔を向けていた。彼女はぼくを腕で抱えこんで叫んだ。

『さあ、ピガール広場へ帰りましょう。そして、みんないっしょになって生活しましょうよ。アルフレッドも、きっとそう考えると思うわ。ねえ、そうでしょう、アルフレッド?』と、彼女は彼の髪をひっ張りながら、そうつけ加えた。彼はじっと、押し黙っていた。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.43.

「ぼく」は、「従妹の結婚のために、父に従(つ)いてツーロン港へ行かねばならなかった」ので、ローズと、「相変らず沈黙を守っているアルフレッド」を、ピガール広場の「Mホテル」に移して、「帰ってきたらすぐに訪ねる」と約束して出かけた。

「ツーロン★に来てぼくは、アルフレッドがぼくから小さな金鎖を盗んだことに気づいた。それは、ぼくのマスコットだった。ぼくはそれをアルフレッドの手首に捲きつけたのだが、ぼくがそれをそのまま忘れてしまい、」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.43.

★「ツーロン」:トゥーロン(Toulon)。フランス南東部、地中海岸の港町。有名な観光地で、夏にはフランス全土から観光客が押しかける。

アルフレッドも、それをいいことにして、自分のものにしてしまったのだ。

「ぼくは帰ると、ホテルに行った。部屋に入ると、ローズがぼくの首に飛びついた。部屋は薄ぐらかった。最初一目では、アルフレッドがわからなかった★。だから彼も、ぼくに気づかなかったのだろうか?

警察がモンマルトルの不良狩りをやっていた。アルフレッドとローズとは、その疑わしい国籍ゆえに震えていた。彼らは贋(にせ)のパスポートを手に入れて逃げだす気だった。」

a.a.O.

★ アルフレッドは、ブロンドの髪を黒く染めていたので、わかりにくかった。しかし、「ぼく」が彼に気づかなかったのは、入ってきた「ぼく」に対して、彼が反応しなかったから。

ローズは、「ぼく」にも、「いっしょに逃げてくれ」と言った。「ぼく」がアルフレッドに「ぼくの鎖」を求めると、「彼は否定した」。

「ローズが彼の罪を摘発した★。彼は前言を取り消して罵り、彼女を、そしてぼくを脅喝し、刃物を振りまわした。

ぼくは部屋の外に飛び出して、階段を一足飛びに駆け降りた。アルフレッドが、後を追ってきた。」

a.a.O.

★ ローズは、アルフレッドが「ぼく」の金鎖をくすねたことを知っていたのであろう。

MICHEL GOURLIER

「ぼく」はタクシーを止めると、乗りこんで発車させました。後ろを振り向くと、

「アルフレッドは、ホテルの入口の前で、立ったままだった。大粒の涙が、彼の頬を流れていた。彼は腕を前に突きだし、ぼくの名を呼んでいた。染め方のわるい彼の髪の下で、その蒼白い顔は、いかにも哀れっぽかった。

〔…〕このような困惑を前にしてぼくは、家族的な団欒(だんらん)に卑怯にも戻ろうとしている自分を定め兼ねていた。

しかし鎖や涙や偽のパスポートや、ローズがぼくにもいっしょに逃げてくれといったことを、ぼくは考えた。ぼくは眼を閉じた。そして今ではもう、タクシーの中で眼を閉じているだけでよかった。髪ふり乱し、涙を眼にためたアルフレッドの小さなシルエットが、ぼくに浮んできた。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,pp.43-44.

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡