03/22の日記

22:10

【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(1)

---------------

.

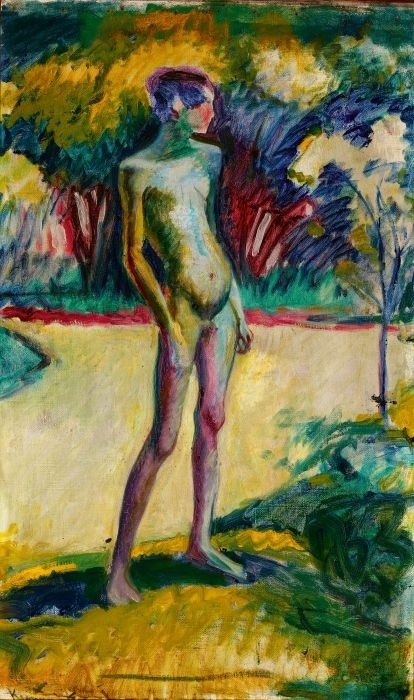

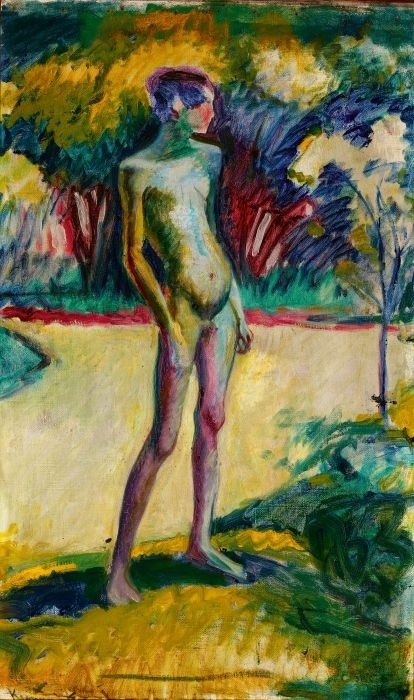

KERNSTOK KÁROLY

こんばんは。(º.-)☆ノ

【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(2)

【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(3)

【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(4)

【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(5)

【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(6)

【BL週記】ジャン・コクトー『白書』―――神と愛の狭間で(7)

へ、つづきます。

これから数回にわたって、レイモン・ラディゲ、ジャン・ジュネらとの関係でもよく知られた同性愛者の詩人・劇作家・画家ジャン・コクトーの自伝小説『白書』のダイジェストをお届けします。この小説の中で、コクトーは、少年時代から青年期にかけての自分の 12の体験について、時系列順に語っています。その各体験に、ひとつの章をわりあてることにしましょう。

テクストは、ジャン・コクトー,江口清・訳「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,1999,国書刊行会,pp.33-59.

【1】最初の体験―――開眼の衝撃

ゲイが、ひととは異なる自分の性向に気づくのは、どんなきっかけによることが多いのでしょうか? ある光景を見たことが「最初の体験」として記憶に刻まれることは、わりあい多いように思います。私自身が、そうでしたから。しかし、いずれにしろ、それは、思春期の“性のめざめ”よりもずっと以前のできごとです。

コクトーが語る「最初の体験」も、彼が 9歳の時にピストル自刹した父が存命の時ですから、それ以前と思われます。

そして、「最初の体験」は、誰にも語られることなく心の奥にしまわれることが多いでしょう。私も、ずっとのちに、ある男性との“行為”のあとで、気を許してかそれを語ってしまい、「そんなどうでもいいことが?‥」と一笑に付されて以来、二度と人に語ることはありませんでした。

「ずっと昔にさかのぼって、思慮分別がまだ官能に作用を及ぼさない年齢にあってさえ、ぼくは男の子らとのぼくの愛情の痕跡をみいだす。

ぼくはずっと、男性を愛した。ぼくはそれを女性(ボーセックス)◆と呼ぶのが正当だと信じている。ぼくの不幸は、この稀にみるもの〔つまり同性愛〕を罪として罰し、そのようなぼくらの傾向を匡正(きょうせい)せしめる社会組織からきていた。

〔…〕

ぼくの父は、Sの近くの小さな館に住まっていた。その館には、柵で囲った土地があった。その柵囲いのはずれに、耕地と水飼場があって、そこは館の所有になっていなかった※。ぼくの父は、〔…〕それらの土地を柵をしないで、みんなに使わせていた。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,1999,国書刊行会,p.33.

◆「ボーセックス(beau sex)」:フランス語で「ボーセックス(美しい性)」とは女性を意味する。しかし、コクトーは、男性こそが「美しい性」と呼ばれるにふさわしいと感じるのだ。

※「館の所有になっていなかった」:「館」の主人であるコクトーの父の所有地の一部だったが、小作人たちに開放されていた、ということ。

ある日、「ぼく」は猟銃を持って、狩猟家きどりで、柵の陰に身を隠して野兎が通るのを待ち構えていた。すると、ひとりの小作人の若者が、馬を水浴びさせに、水飼場に連れて来た。若者は「ぼく」には気づかず、誰もいないと思って、着ているものを全部脱ぎ捨て、馬といっしょに水に入って洗い始めた。

「若者は〔…〕すっ裸かになって馬に跨がり、ぼくの目の前数メートルのところで、馬の泥をおとしはじめた。

彼の陽灼けした顔色、その頸筋、その手足は、白い肌をとくに際立たせて莢からはじき出たインド・マロンを想わせた★。しかしそれらの黒ずんだしみは、ただそれだけではなかった。もう一つの、べつのしみ〔「若者」の陰毛の茂み〕が、ぼくの視線を惹きつけた。そのしみの真ん中には、謎めいたものが、そのごく微細な部分☆をはっきり見せていた。

ぼくの耳は鳴った。ぼくの顔は真赤にほてった。ぼくの立っている足は、力が脱けてきた。心臓は、暗殺者のそれのように、鼓動していた。よく事情もわからぬままに、ぼくは眼をそらした。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.33.

青字は、訳書の傍点付き文字。

★ 水着の日焼け跡が、脱いだ身体を美しく見せるのと同じ効果。「インド・マロン marron d'Inde」は、マロニエの実の別称。マロニエの実は、大型の栗の実に似ており、「はかま」部分が白い。

☆ 包皮の先から現れた赤い亀頭、包皮の剥けぐあい、玉袋の皺など。それが「ぼく」にとって、「よく事情もわからぬ」「謎めいたもの」であったのは、「若者」が馬との接触に感じて勃起していたからであろう。

「ぼく」は、そのあと4時間、そこに倒れていた。家に帰ると、「野兎が草むらから飛び出たので」びっくりしてしまったのだと言って、取り繕った。

KERNSTOK KÁROLY

【2】“2度目”は、人前で意識を失った。

「最初の体験」の翌年の夏、「ひどい暑さの日」だった。「ぼく」は、同じ・この「柵囲いのはずれ」を、女中と散歩していた時に、その光景に出会った。女中は「とつぜん叫び声をあげ」、走って逃げだした。「ぼく」は、意識を失った。女中は、「ぼく」に後ろを見させないようにして、引っ張って行こうとしたのだが、彼女の「叫び声」と驚愕した走り方の印象が強烈だったので、ぼくはその光景を、くっきりと記憶に焼きつけた。

「ぼくの父はジプシーたちに、柵囲いのはずれのこの同じ場所でキャンプを張ることを許していたのだった。〔…〕

二人の若いジプシーが、すっかり着ているものを脱いで、樹によじのぼっていた。〔…〕その光景は、つよく記憶に焼きつけられて、ぼくのなかに縁どられた。もしぼくが百歳まで生きたとしても、〔…〕ぼくは常に、1台のジプシーの家馬車、生れたばかりの赤ん坊をあやしている一人の女、煙をだしている炉辺、草を食(は)んでいる白い馬、それから樹によじ登っている、黒いしみ〔陰毛の茂み〕のある三倍も銅やけした二つの肉体を、想い浮かべるだろう。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.34.

青字は、訳書の傍点付き文字。

GASTON GOOR

【3】“男”への最初のアプローチ

コクトーの「3回目」の体験は、手近かな男に手を出そうとするのですが、これも、ゲイの体験順序としてありふれています。可愛いければ、身辺にいる“男”のほうから、誘ってきます(じつは、私も‥)。ただ、コクトーの場合には上流階級の息子ですから、彼に手を出す勇気のある雇人はおらず、「おぼっちゃま」のほうから手を出そうとします。

アプローチの相手は、「ギュスターヴ」という若い下男でした。

この下男は、コクトーのそばに近寄ると、いつも性的興奮を感じて勃起していたようです。コクトーは前2回の「体験」から、ギュスターヴのズボンの前がふくらんでいることに気づくまでに成熟していました。ギュスターヴは、主人の息子と「やりたい」という、持ってはならぬ感情が、顔に出てしまうのを抑えられない人だったのですね。それが、彼の「笑い」↓の正体でしたが、コクトーは、その「笑い」に魅力を感じました。

ゲイ同士は、何も言わなくてもわかるのです、もしも教養が邪魔をしなければ。

「彼は食卓で、笑いをぎこちなくこらえていた。その笑いが、ぼくには魅力的だった。ぼくは頭の中で、耕地の若者や、ボヘミヤン◆たちの追憶を何度も何度も繰り返しているうちに、ぼくの手が、この眼で見たもの〔「ギュスターヴ」の勃起した陰茎〕にふれる欲望を押さえられなくなってきた。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.34.

◆「ボヘミヤン」:「ジプシー」に同じ。

そこで、コクトーは、一計を案じます。女の裸体画(鉛筆画?)を描いて、彼に見せる。芸術的な絵画・彫刻のような「固い乳房」ではなく、もっと卑猥で写実的な「柔らかい乳房」のを。

「それは彼を笑わせるだろう、そうしたらぼくは、食卓で彼がサービス(「ぼく」に給仕)しているあいだじゅう、ぼくが思い描く彼のズボンの意味ありげな突起の下の不可解な部分にさわってみたいと彼に言えるだろうと。〔…〕ぼくのデッサンは、写実的だった。ギュスターヴは哄笑して、ぼくのモデルはだれかとたずねた。ぼくは彼がそわそわしているチャンスを狙って、おどろくべき大胆さで、目的めがけて決行した。彼はひどく顔をあからめながら、ぼくを斥け、くすぐったいといって、ぼくの耳をひっぱった。そして、自分の勤めを失うのをおそろしくびくびくしながら、ぼくをドアまで連れて行った。

数日後、彼は葡萄酒を盗んだ。ぼくの父は彼を追い払った。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.34.

「ドアまで連れて行った」あとが、どうなったのか、書かれてはいませんが、誰もいない狭い部屋か納戸に連れこまれて、「ぼく」は目的を達したと考えてよいようです。

「ぼく」がはじめて“男”と関係を持ったことと、その相手が「数日後」に解雇され、「ぼく」の手から玩具を取り上げるように、引き離されてしまったこととは、偶然のように書かれています。しかし、「ぼく」は知らなかったが、ギュスターヴとのできごとは発覚しており、「葡萄酒」にかこつけて、“御曹司”から遠ざけるために解雇された。ギュスターヴ自身にもそれはわかったが、“大人の分別”で文句も言わずに身を引いた。――そう考えることもできます。

いずれにしろ、コクトー自身には「偶然」とは思われない。

このあと十数回にわたるコクトーの恋愛は、つねに最後には、彼の行為によって相手が不幸になったり、死に追い込まれることによって終結します。はじめの何回かは、「ぼく」の行為と相手の不幸との因果関係がはっきりしないかたちで。しかし、回数を追うごとに、「ぼく」自身も因果関係を否定しえないようないきさつになってゆく。

こうして、「ぼく」は“罪”の意識を深めてゆくのです。

この小説は自伝的ではあっても、基本的にフィクションですから、現実のコクトーの“男”との恋愛のすべてが、相手の不幸や死によって終結したわけではないでしょう。しかし、この小説の構造は、そのようになっている。そして、主人公は、1回ごとにいよいよ深く“罪”にとらわれてゆく。

では、この小説は、同性愛を「悪徳」として描くことが、著者の意図なのか? ‥そうは言えません。むしろ正反対なのです。“12の体験”を読み進めながら、そのことを考えてみたいと思います。

「〔…〕ぼくの父は彼を追い払った。ぼくは泣いてまでして彼をとりなしたのだが、どうしても駄目だった。ぼくはギュスターヴの小さな息子に与える球ぶつけの人形倒しを手に持って、彼を駅まで見送った。彼は息子の写真を、よくぼくに見せていたのである。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.34.

KERNSTOK KÁROLY

このあと著者は「父」について、半ページほど書いています。

「ぼくの母は、ぼくを生むと同時に亡くなった。」

a.a.O.

しかし、「父」の寂寥感は、母が亡くなる前からのものだった。「父」が漂わせている「寂しさ」は、自分が「男色者(ペデラスト)」であることを自覚できない「男色者」であるために抱えている感情だった、と「ぼく」は言う。

「自分がなんであるかを知らず、自分は暗い性格だとか、自分は虚弱な体質だと思いながら、一生涯を不安な想いの中にすごすペデラストがいるものだ。

〔…〕おそらく父は、自分のそのような傾向〔男色者であること〕を知らなかったのだろう、そしてそのような傾向に陥らずに、別の道を、それが彼に重苦しい人生を与えるとは知らずに、別の道程をたどったようだ。〔…〕父の時代にあっては、ごくわずかなことで、自刹した。ところが、父は自分自身を知らずして生きつづけた。そして自らのお荷物を背負ってしまったのである。

〔…〕もしぼくの父が、ぼくに不幸を避けさせる喜びを知っていたならば、父は父なりの考えを見いだしたにちがいない」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.35.

しかし、「父」には、そのような自覚がなかったので、息子を「男色」に陥らせようとした下男を、ただちに解雇して、息子から引き離したのです。

【4】ダルジュロス

「ぼく」は、14歳の時に、「コンドルセ中学校(リセ)」の「3級(第4学年)」に編入学します。幼少時の教育は家庭で行ない、中等学校の途中から学校に入るのは、当時の上流家庭では珍しくありませんでした。

リセは男子校ですが、「コンドルセ」は寄宿制ではなく全員が通学生だったので、生徒同士の“睦み合い”も、「浮わついた恋愛沙汰までに至らず、恋愛沙汰にしても秘められた遊びの限界を越えなかった。」(p.36)

「官能は抑制することなくして芽生え、毒草のように頭をもたげていた。それは、穴のあいたポケットだとか、汚れたハンカチーフでしかなかった★。ことにデッサンの時間は、生徒たちを大胆にした。生徒たちは、カルトン☆のうしろに身を隠した。ときには普通の教室で、皮肉な教師が、筋肉の痙攣の絶頂〔オナニーで勃起している状態?射精?〕にある生徒に、とつぜん質問した。生徒は立ちあがって頬をほてらせ、何やら口ごもりながら、辞書を葡萄の葉の代りに使おうとした。みんなの笑いが、いっそう彼を困らせた。

クラスじゅうが、ガス、白墨、精液の匂いで充満していた。ぼくは、これらの匂いの混淆のために、胸がむかむかした。生徒たち一同の眼に一つの悪徳として映っていたものは、ぼくにとっては悪徳ではなく、もっと正確にいえば、ぼくは自分の本能が崇めている一つの愛情の形象を卑しく作り替えながらも、そのような状態をぼく一人が排斥しているように見えたことを言う必要がある。その結果は、ぼくのクラスメートたちが恥ずかしがっていることに対する絶えざる皮肉とも侵犯ともなった。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,pp.35-36.

★「穴のあいたポケット」「汚れたハンカチーフ」:いずれも、教室でオナニーに耽っていることを示すもの。

☆「カルトン」:画板。画用紙や木炭紙を固定する平らな板。

ほかの生徒たちと「ぼく」との違いは、ほかの生徒たちが、つのる欲情やオナニーの誘惑を、“卑しい悪徳”として恥じながら、耽って楽しんでいたのに対して、「ぼく」にとっては、それはずっと真摯で、中心を占めるものだったことです。それは、美術館に並んだ彫刻の“美”にも匹敵する崇高な「愛情の形象」なのであり、「ぼく」は本能的にその価値を認めて崇めていました。「ぼく」にとっては、欲情と愛とは、一つのものだったのです。

そうした本能的な価値意識から、「ぼく」は、かえって、教室に充満する「精液の匂い」に嘔吐し、それらを卑しい「悪徳」として楽しむ級友とは、一線を劃そうとする態度に向かったのでした。

GASTON GOOR

「生徒の一人にダルジュロスという男がいて、彼はその年齢としてはずっと大きな男根をもっていたので、みんなの驚異の的だった。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.36.

「ダルジュロス」は実名で、コクトーの同級生だったピエール・ダルジュロスがモデルであるようです。ただ、この小説で、このあと展開するダルジュロスの突然死に至る経緯など、どこまでが事実で、どこからフィクションなのかはわかりません。なお、同名の美少年は、コクトーの代表作『恐るべき子供たち』にも登場します。

ダルジュロスは、その“年齢に似合わぬ巨根”を自慢して、「珍しい切手やタバコと交換に」、級友や他のクラスの生徒の前で見せびらかしていました。そればかりでなく、ふだんから、シャツの襟を広く開けて胸元を見せ、半ズボンの裾と靴下をずらして脚を見せるなど、肉体美を級友の眼に晒して悦ばせていました。いや、級友だけではない。教師たちもまた、この肉体美少年の虜になっていました。

「ぼくは、彼の褐色の肌を、ありありと思いだす。〔…〕

彼が装っている運命にたいする狡猾さは、ぼくらにいかにも自由である印象を与え、結局のところいつもぼくらは、同じわなにひっかかるのだった。

ダルジュロスの存在は、ぼくを病気にした。ぼくは彼を避けた。そのくせぼくは、彼を待ち受けていた。ぼくは彼の注意がぼくに向けられるような奇蹟がおこることを夢みていた。彼の尊大な風貌を心の中で追い払いながら、ひたすら彼の気に入ろうと望んでいるくせに滑稽な恥ずかしがりを装って、ぼくは自分の気持をそれとなく彼に示していた。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.36.

ダルジュロスに対する「漠とした」「喜びと困惑」の感情をひとりでかかえているのに我慢できなくなって、「ぼく」はある日、一人の友だちに心の中を打ち明けた。ところが、その友だちは、ほかの級友たちと同様に、「ぼく」がダルジュロスと「5分間の気晴らし」――性器とからだの悪戯――をしたいのだと思って、そのやり方を教えようとする。

「『ばかだね、きみは。簡単じゃないか。日曜日にダルジュロスを招待するのさ。そうして樹の茂みの蔭に連れて行けば、万事オーケイじゃないか』

〔…〕ぼくはわかりにくい早口で、それはクラスでみんながやっているような安直な快楽ではないということ、そして自分が夢みている一つの形を説明するのにもどかしさを感じながらいった。友だちは肩をすくめてみせた。

『なぜ、そんな事をむずかしく考えるんだい? ダルジュロスはぼくたちとちがって、頑健そのものさ。(彼はべつの表現でいったが)だが、ちょっとおだてりゃ、すぐ言いなりになる。もしもきみがあの男を好きなのなら、ただあの男を手に入れりゃいいんだ』

その言い方の露骨さに、ぼくはびっくりした。ぼくは、自分の考えをわからせることが不可能であることを覚った。

思うに、仮にダルジュロスが逢曳きを承諾したとしても、いったいぼくはあの男に、どんなことをいったらいいのだろう、どんなことをしたらいいのだろうか? ぼくの興味は、5分間の気晴らしではないわけだろう。彼といっしょにずっと生活することなのだ。

要するに、ぼくは、彼を崇拝していたのであって、ぼくは自分の病気に恋患いという名は与えなかったが、ただ諦めて、ひとり黙って苦しんでいた。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,pp.36-37.

しかし、この「恋愛沙汰」にも結末が来た。「ぼく」はその友だちに尻押しされて、ダルジュロスに、放課後の教室で逢うことを申し込んだ。

「彼は、やってきた。〔…〕ぼくは混乱してしまった。〔…〕

『何の用だね?』と、彼は意地のわるい微笑を浮かべて尋ねた。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.37.

ダルジュロスは、「ぼく」は彼と「5分間の気晴らし」をしたくて呼び出したのだと信じて疑わなかった。

「ぼくは、口から出まかせに、口籠りながら早口でいった。

『学生監がきみに目をつけてることを、いってあげようと思ってね』

これは、ばかげた噓だった。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.37.

しかし、ダルジュロスのびっくりした様子にいきおいを得て、「ぼく」は、出まかせのつくり話を続ける。

「『そうなんだよ、学生監の奴さ。ぼくは聞いたんだよ、奴が校長にいっているのを、「わたしはダルジュロスを見張りましょう。どうも、奴は目立ちすぎる。監督する必要がありますね!」って』

『へえ! おれが目立つって』と、彼はいった。『じゃ、いいからおれは、目立つってものがどういうものか、学生監に教えてやらあねえ。おれは、じっとうごかないでいて、奴にみせてやるぜ。おまえさんも、そんなばかげたことをおれに教えやがって、おれに心配させやがったから、こんどこんなことをすると、尻を蹴っとばすぞ、いいか』

彼は立ち去った。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,pp.37-38.

頭が単純なダルジュロスは、「ぼく」の出まかせをすっかり真に受けたようですが、これだけのことで深いショックを受けたとは思われません。「奴にみせてやるぜ」とは、巨根を見せて恐れ入らせるという意味でしょう。ところが、その後の経過は意外でした。

「ぼく」は、ダルジュロスの視線を避けるために、「手が痙攣するという口実のもとに」1週間欠席しました。ふたたびクラスに出てみると、ダルジュロスは病欠していました。

「そして部屋に閉じ籠ったきりだという。ぼくはあえて、彼の消息を聞く勇気がなかった。みんなは、ひそひそと声を低めて話していた。彼は、ボーイ・スカウトだったのだ。そして凍てついたセーヌ河に無謀にも飛びこんで、狭心症をおこしたとのことだった。

ある日の夕方、ぼくらは地理の時間中に、彼の死を知った。ぼくは涙が出てどうにもならないので、クラスから出て行った。」

「白書」, in:『書物の王国』第10巻『同性愛』,p.38.

しかし、教師もこの報せをそっけなく伝えただけであり、級友たちも翌日には、このできごとをすっかり忘れてしまった....

この唐突な幕切れは、いったい何なのでしょう? ダルジュロスの死は、「ぼく」とはまったく無関係な、偶然のできごととしか思われません。「ぼく」が彼に、学生監が監視していると告げてショックを与えたことと、彼が無謀な水浴(身投げ?)のあと自室に閉じ籠って、ついに死んでしまったこととのあいだに、原因・結果の関係を見るのは、いかにも無理があります。

街頭でも男色者(「ボーイ・スカウト」)だったダルジュロスは、「ぼく」の脅し文句から、その醜行が学生監と校長に発覚したと思いこみ、強がりを言いながら内心強くショックを受けていて、投身を試み、ついには自室で自死をとげた……そう見られなくもありません。(あるいは、「ぼく」に脅かされたことが原因で、ダルジュロスはそれまでの傲慢な自負心を失い、こんどはダルジュロスのほうが「恋患い」に陥った?)「ぼくはあえて、彼の消息を聞く勇気がなかった。」という一句は、級友も知らない・ダルジュロスを死に追いやった原因を、「ぼく」だけが知っているかのようにも読めます。

しかし、小説の文面から読みとれるのは、ダルジュロスの死と、「ぼく」とのあいだに何か関係があろうとは誰ひとり思わない状況であったにもかかわらず、「ぼく」は、自分の行為が彼を死に追いやったかのように思わざるをえない、そのようなできごとの流れであった、ということです。

「ぼく」が、出まかせの嘘でダルジュロスを恐怖に陥れた(?)のは、「彼の注意がぼくに向けられるような奇蹟がおこることを夢みていた」――ダルジュロスの注意を惹きたい気持ちが、無意識のうちにさせたことでした。「ぼく」が、相手に対する“愛情”ゆえにした行為が原因となって、いつも相手は破滅してゆく。しかもその因果関係はいつも曖昧で、他人に信じてもらえるようなものではない。「ぼく」はいつも、お気に入りの“おもちゃ”を手に入れた瞬間に、それを“運命”によって奪い取られ、しかもそれはお前のせいだ、おまえが追いやった、という自責の声に苛まれる。

そうしたできごとが、繰り返されていきます。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡