ゆらぐ蜉蝣文字

□第6章 無声慟哭

59ページ/73ページ

6.4.6

ゲーテの書いた史劇『エグモント』のほうは、史実をかなり‘歪曲’してましてw…処刑されたとき46歳で子どもが8人(一説によると9人)いたエグモント伯を、‥なんと独身の若者に変えてしまい、しかも、彼にはクレールヒェン(“クララ”の愛称)という“ただの民衆”の彼女がいるという設定です。

「自分の安全のために生きる者はすでに死んでいる」

「私は高いところに立っているが、もっと高く登ることができるし、登らざるをえない。私は希望と気力を感じる。まだ成長の頂点に達してはいないのだ。もしいつか頂上に立ったら、しっかりと、びくびくせずに立ちたい。もし倒れるさだめなら、落雷、疾風はおろか、踏みちがえによって、奈落へ墜落するがいい。そこで何千人とともに横になろう」

──といったエグモントのセリフは、まさに‘民衆の英雄’と言うにふさわしい。ベートーヴェンがこの戯曲を気に入るわけですw

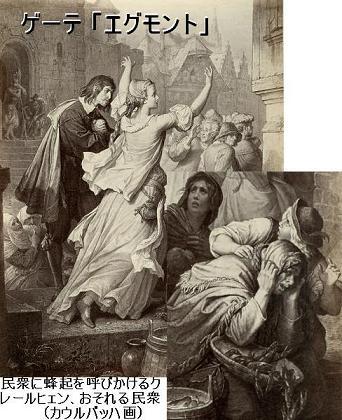

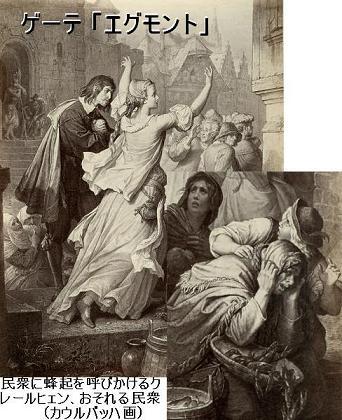

エグモントが逮捕された後、クレールヒェンは、エグモントを奪還すべく、周りの民衆に蜂起を呼びかけるんですが(もちろん、ゲーテの考えだしたフィクションです。クレールヒェンなんて人は実在しません)、エグモントは‘大逆罪’で逮捕されたと聞くと、民衆はみな恐れをなして引いてしまうんですね。

それでクレールヒェンは絶望のあまり毒をあおって自殺してしまうんですが、‥クレールヒェンの訃報を聞いて絶望にうち沈んでいる獄中のエグモントの前に、処刑の前夜、死んだクレールヒェンの幻影が現れます。クレールヒェンに祝福されて目覚めたエグモントは、心機一転しっかりした足どりで刑場へと向かう:

「おれもいま名誉に溢れる死に向かって、この地下牢から歩いていこう。おれは自由のために死ぬのだ、自由のためにおれは生き、かつ戦ってきた、そして自分をいま受難のうちに犠牲とするのだ。」

──ベートーヴェンの“序曲”のコーダ(結末部分。もともとこの劇の終曲として作曲されました)は、ゲーテのこの終末に合わせて、フル・オーケストレーションで輝かしく高揚して終っています。

しかし、このゲーテの戯曲は、最初はあまり評判がよくなかったそうです。シラーはゲーテの『エグモント』を批判したうえに、自分で改作までしているんです。そのシラー改作の『エグモント』のほうが、ゲーテの『エグモント』よりも上演回数が多かったといいますw

シラーの批判は、ゲーテが歴史上のエグモント伯をあまりにもロマンチックに改竄している、とくに最後の獄中場面でのクレールヒェンの現れ方が、あまりにもファンタジーだ、という点にあったようです。たしかに、そうなんですが…。歴史学者でもあったシラーは、史実を理想化しすぎたゲーテの扱いには賛成できなかったのでしょう。

ところが…w、ベートーヴェンが曲をつけたとたんに、ゲーテの戯曲は、その理想的な部分がかえって高く評価されるようになったんですね。ヨーロッパでは、19世紀は、世をあげてロマン主義の時代になりますからね…

ところで、宮沢賢治が、ゲーテの戯曲の内容をどこまで知っていたかですが…、残念ながら確かめる資料はありません。おそらく、歴史上のエグモント伯までは知らなかったでしょう。

しかし、レコードにかんたんなストーリーの紹介は付いていたでしょうし、ゲーテの翻訳もすでに出ていました。その気になれば、ドイツ語の原書を取り寄せて読むこともできたはずです。

また、当時親交のあったプロテスタントの斎藤宗次郎と、レコードをよく聴いては感想を述べ合っていたと云いますから、斎藤から、エグモントの内容も聞いていたかもしれません。

ともかく、われわれが目にできる資料は、『風林』の次の部分です:

. 春と修羅・初版本

20 向ふの柏木立[こだち]のうしろの闇が

21 きらきらつといま顫[ふる]えたのは

22 Egmont Overture にちがひない

がさがさと鳴るカシワの木叢を通して、闇が「きらきらっと」ふるえた──“エグモント序曲”のあの沈み込むような荘重な出だしと、コーダに向って高揚して行く‘音の洪水’をこれに重ねてみると、賢治のインスピレーションが少し分かる気がします。

圧制に抵抗して次々に倒れて行く人々とともに、自分も進んで行こう──という決意のもと、処刑場へと足を運ぶエグモントの前に、輝かしくも現れる人類の未来。

賢治にも、そうした映像が仄見えていたのかもしれません…

.