07/03�̓��L

22�F20

�y���[���V�A�z�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�m�[�g(5)

---------------

.

�@

�@

�@�����́B(º.-)���

�@�y���[���V�A�z�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�m�[�g(4)����̂Â��ł��B

�@�@�}���N�X/�G���Q���X�̋����w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�́A�ҏW���r�̑��e�̏�Ԃň₳�ꂽ�������̒���ł��B���e�I�ɖ������ŁA���܂��܂ɖ�������咣���܂�ł��܂����A���ꂱ�������̍�i�̖��͂ł�����܂��B�܂��A���e�����łȂ��A�`���ʂł��傫�ȍ��ׂ��͂�e�N�X�g�ł��邽�߁A����͂������ѕʍ\���E�f�Ђ̏����Ɏ���܂ŁA�ҏW�҂̉����K�v�Ƃ��Ă���A�Ŗ{�ɂ���đ��ق�����܂��B�����ł́A�A���E�Җ�C���я��l�E���w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,2002,��g����. ���e�N�X�g�Ƃ��Ďg�p���܂��B

�@��L��g���ɔł���̈��p���A���̓}���N�X�̕M�ՁA����ȊO�i�����j�̓G���Q���X�̕M�ՁB���e�̖����ӏ��͉����t���ŁA�NjL�E�}���͎Α̂Ŏ����܂��B

�u�G���Q���X�̕M�ՃG���Q�}���N�X�̕M�����X�̕M�Ձv

�u�l�Ԃ������ʂ���̂́A���Y�����݂����Ȋ��������Ƃɂ���Ăł���B�v

�u�l���������������ʂ���̂́A�����p�������Y���邱�Ƃɂ���Ăł���B�v

�@���́u�m�[�g�v�́A����̓��e��v�邱�Ƃ��A���҂�̎v�z��`���邱�Ƃ��ړI�Ƃ��Ă��܂���B�����܂ł��A���l�̎v���̂��߂̏��^�ƁA�K�������e�N�X�g�ɂƂ���Ȃ��R�����g���c�����߂̂��̂ł��B

�@�y12�z�u�{�_�O�Q�v�\�\�u����E�����v�_�F�p�Y��

�@�u�{�_�O�Q�v�́A�O�̕����������Ȃ��Ă��܂����f�Ђ���n�܂��Ă���B���u�c�c�v�́A�p���̍ŏ��̕����ŁA�}���N�X�̕M�ՂŁu40�v�Ƃ����y�[�W�ԍ����L����Ă��邪�A��u39�v�y�[�W�̑��e�͎����Ă���B�u�{�_��v�̖����̑��e�Ɂu35�v�̃y�[�W�t��������A�u�{�_�O�P�v�́A�y�[�W�t���̂Ȃ��U�y�[�W���̌��e�������B

�@�u�{�_�O�Q�v�̓��e�́A�����������ߑ�ւ̗��j���q�ɂȂ����Ă���B���̓_�ł́A���������ςɁu�{�_�O�P�v�ɑ����Ă���B

�u�c�c���o�����B�O�҂���͓��肳�ꂽ�����Ɗg�����ꂽ���ƂƂ̑O�����A��҂���͋ǒn����������B���l�́A�O�҂ɂ����Ă͈�ӏ��ɏW�����Ă��Ȃ���Ȃ炸�A��҂ɂ����Ă͏��^�̐��Y�p��ƕ���Ŕނ玩�g�����Y�p��Ƃ��đ��݂���B�v

�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,p.138.

�@���́A�u�O�ҁv�u��ҁv�Ƃ͉������B�Â��������́u���̏ꍇ�v�́u��ҁv���A�u���̏ꍇ�v�́u�O�ҁv�������p���ł���B�����őO�オ����ւ���Ă���B

�@�u���̏ꍇ�v�u��ҁv���A�g�O�ߑ�h�Ȃ����g���{��`�ȑO�h�A�u���̏ꍇ�v�u�O�ҁv���A�g�ߑ�h�Ȃ����g���{��`�h�ƍl���Ă݂����B

�u�������āA�����ɁA���R�����I�Ȑ��Y�p��ƁA�����ɂ���đn�o���ꂽ���Y�p��Ƃ̍��ق��ۗ����Ă���B�k�n�i���Ȃǁj�͎��R�����I�Ȑ��Y�p��Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B���̏ꍇ�A�܂莩�R�����I�Ȑ��Y�p��̏ꍇ�ɂ́A���l�͎��R�ɕ����������A���̏ꍇ�ɂ͘J���̐��Y���ɕ�����������B����䂦�A���̏ꍇ�ɂ́A���L�i�y�n���L�j���܂����ړI�E���R�����I�Ȏx�z�Ƃ��Č����A���̏ꍇ�ɂ͘J���́A�Ƃ�킯�~�ς��ꂽ�J���̎x�z�Ƃ��āA�܂莑�{�̎x�z�Ƃ��Č�����B���̏ꍇ�́A���l���A���炩�̕R�с\�\�Ƒ��ł���A�����ł���A��n���̂��̂ł���A���X�\�\�ɂ���ċ������Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��A���̏ꍇ�́A���l���������ɓƗ��ł��邱�ƁA�����Ă��������ɂ���Ă̂��э��킳���Ƃ������Ƃ�O��Ƃ���B���̏ꍇ�ɂ́A�����͎�Ƃ��Đl�ԂƎ��R�̊Ԃ̌����A�܂�l�Ԃ̘J���ƈ����ւ��Ɏ��R�̎Y��������ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�l�ԑ��݊Ԃ̌������D���ƂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A���ϓI�Ȑl�m�ŊԂɍ����A�g�̓I�����Ɛ��_�I�����͂܂��܂�������������Ă��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���_�J���Ɠ��̘J���Ƃ����������ł����H�I�����s����Ă���K�v������B���̏ꍇ�ɂ́A�L�҂ɑ������L�҂̎x�z�́A�l�i�I�ȏ��W�A���̋���������b�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɂ́A���̎x�z�͉ݕ��Ƃ�����O�҂ɂ����ĕ��I�Ȏp�Ԃ��Ƃ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A���H�Ƃ͌������邪�A���R�����I�Ȑ��Y�p��̎g�p�ɕ������Ă���A���������āA���܂��܂ȏ��l�ւ̘J���̔z���͍s�Ȃ��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A�H�Ƃ͂��������ɂ����āA�����������ɂ���Ă̂݁A��������B�v

�A���E�Җ�C���я��l�E���w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,2002,��g����,pp.138-140.

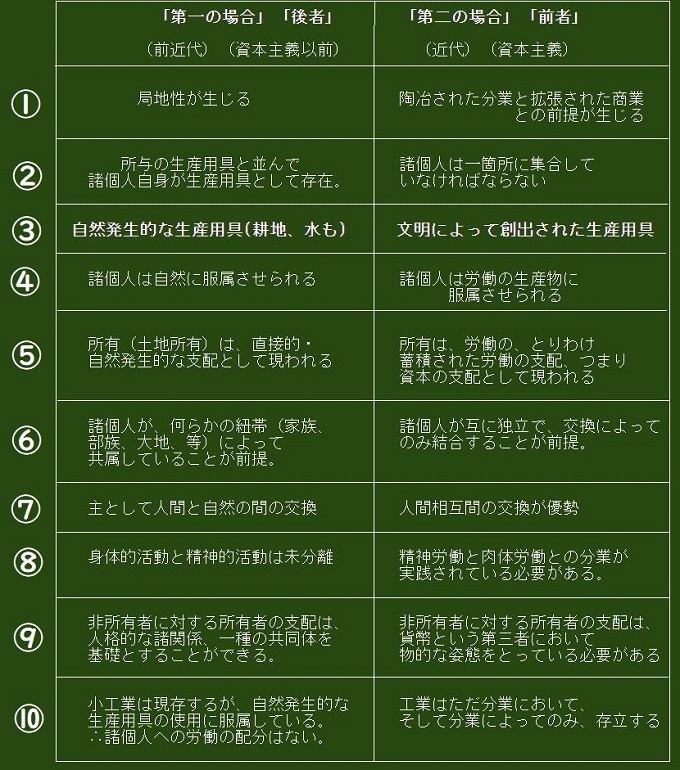

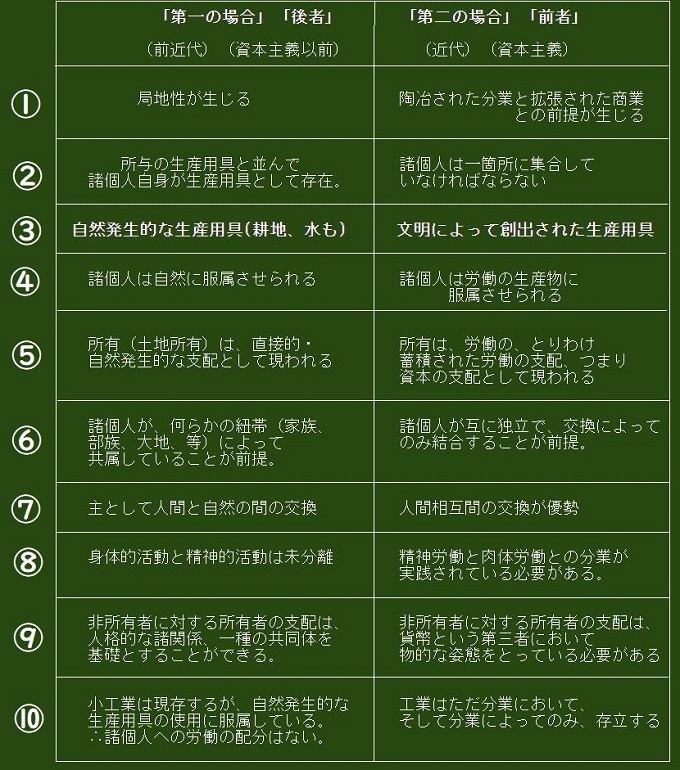

�@���g���{��`�h�Ɓg���{��`�ȑO�h�̑Δ�ʼn��X�Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃ��A�\�ɂ܂Ƃ߂Ă݂�ƁF

�@�B�ȉ��́A�k�n�A���A�_��A��H�Ƃ̓���Ƃ������E�O�ߑ�́u���R�����I�Ȑ��Y�p��v�ƁA�ߑ�ɓ��L�́u�����ɂ���đn�o���ꂽ���Y�p��v(�@�B�E���u�E�ݔ��j�Ƃ̑��Ⴉ�琶�����ʂ��q�ׂĂ���B

�@�����ŁA�D�ŏq�ׂ��Ă���悤�ȁE�u���L�v�̂���ΐ����������̑��Ⴊ������B�O�ߑ�̓y�n�̏ꍇ�ɂ́A�Ȃ��̎�����L�Ȃ̂��H�d�Ɩ���Ă��A�u�`��������v�u�l�i�I�ɁA�x�z���ׂ��l������v�Ƃ��������悤���Ȃ��B���L�̍������o�ϓI�ɐ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����ɑ��āA�ߑ�̐��Y��i�́u���L�v�T�O�́A�g��������L�h���甭���Ă���B�u�����������̂����牴�̂��̂��v�Ƃ����̂������I�����ŁA��������A�u�������l���甃�������牴�̂��̂��v�Ƃ����ߑ�I�u���L�v�T�O����������B

�@�F�́u�����v�́A�̂��̃}���N�X�̑̌n�ł́A�u��������v�T�O�ɂȂ�B�܂��u��������v�T�O���Ȃ����߂ɁA�l�ԂƎ��R�Ƃ̊W���u�����v�T�O�łƂ炦�悤�Ƃ��Ă���B���Ȃ킿�A�O�ߑ�̏ꍇ�ɂ́A�u�����͎�Ƃ��Đl�ԂƎ��R�̊Ԃ̌����A�܂�l�Ԃ̘J���ƈ����ւ��Ɏ��R�̎Y��������ł���v�Ƃ������ƂɂȂ�B�u�����v�T�O�łƂ炦�Ă��邽�߂ɁA�ߑ�̏ꍇ�ɂ́A�u�l�ԑ��݊Ԃ̌������D���v���Ƃ������ƂɂȂ��āA���R�Ƃ́s��������t�͔w�i�ɑނ��Ă��܂��B���̊T�O�g�g�݂̂܂܂ł́A���[�r�b�q�́s���D�_�Ɓt�ᔻ�Ȃǂ́E���{��`���s���R�t�����̑��ʂ𐳓��ɂƂ炦�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�u�����͂����܂Ő��Y�p���o�����Ă������A�ȏ�̂Ƃ���ł��łɁA���̎Y�Ə��i�K�ɂƂ��Ă̎��I���L�̕K�R�������炩�ɂȂ����B�̎�Y�Ƃł́A���I���L�͂܂��J���Ƃ܂��������v���Ă���B���H�Ƃ�]���̂�����_�Ƃł́A���L�͌��L���Y�p���K�R�I�ɋA��������̂ł���B��H�Ƃɂ����ď��߂āA���Y�p��Ǝ��I���L�Ƃ̊Ԃ̖�������������H�Ƃ̎Y���ƂȂ邪�A���ꂪ���ݏo����邽�߂ɂ͑�H�Ƃ����łɂ��Ȃ�̔��W�𐋂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������āA��H�ƂƂƂ��Ɏ��I���L�̔p�~���܂����߂ĉ\�ƂȂ�B�\�\�\�\�\�\�v

�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,p.140.

�@�u��H�Ƃɂ����ď��߂āA���Y�p��Ǝ��I���L�Ƃ̊Ԃ̖�����������c�c�������āA��H�ƂƂƂ��Ɏ��I���L�̔p�~���܂����߂ĉ\�ƂȂ�B�v�\�\�Ƃ����N�_���B���������̘J���҂̋��Ƃ�K�v�Ƃ���@�B����H�Ƃ̏o�����A���I���L�̔p�~�E���Y��`�I���Y�ւ̓]����s���ɂ���Ƃ����̂����A�Â����₵�Ȃ����B���̌�̗��j�́A�i������А��x�A�o�c�҃G���[�g�W�c�̌`���ɂ���āj�ǂ�ȋ���Ȏ��I���L����绂��邵�A�J���҂ɖ������Ɗ��������Ȃ��قǓO�ꂵ�Ĕނ��ꑮ��������\�\���Ƃ������Ă����B�Ƃ������A���̃��`�[�t���}���N�X/�G���Q���X�͍Ō�܂Ō��������Ă���悤���B

�@���x���{��`��������o�c�ҏW�c�ɂ���A�u�Љ��`�v���̎x�z�ҏW�c�ɂ���A���I���L�����{��`�̍��x���ɏ������g���W�h�����ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����H �������玑�{��`���ق���т�Ȃǂƌ����̂́A�Ƃv���Ⴂ���B

�@

�u�����I�J���Ɛ��_�I�J���Ƃ������̍ł�����̂́A�s�s�Ɣ_���Ƃ̕����ł���B�s�s�Ɣ_���Ƃ̊Ԃ̑Η��́A���J���當���ւ́A���������������ւ��ǒn�����獑���ւ��ڍs�ƂƂ��Ɏn�܂�A�������̗��j�S�̂������Ɏ���܂Łi�������@�����j�ђʂ��Ă���B�\�\�s�s�ƂƂ��ɁA�����ɁA�s���A�x�@�A�d�œ��A�v����������̂Ƃ���ɔ���������ʂ��K�R�I�Ȃ��̂ƂȂ�B�����ɂ����āA�܂��A�l���̓��K���ւ̕�����������B���̕�������������ѐ��Y�p��ɒ��ڊ�Â����̂ł���B�s�s�͂��łɁA�l���́A���Y�p��́A���{�́A���y�́A�~���́A�W���Ƃ��������ł���̂ɑ��āA����̔_���́A�Ǘ��ƕ��U�Ƃ����܂�Ő����̎�����悷��B

�@�s�s�Ɣ_���̑Η��́A���I���L�̘g���ɂ����Ă̂ݎ������邱�Ƃ��ł���B���̑Η��́A�l�������̉��ɁA�����t����ꂽ����̊����̉��ɁA�������Ă��邱�Ƃ̌����ȕ\���ł���B���̕������A����̎҂���ȓs�s�����ɂ��A�����̎҂���Ȕ_�������ɂ��A���҂̗��Q�̑Η�����X�V���ɐ��ݏo���̂ł���B�����ł��܂��A�J�����A���̊�ڂł���A���l�ɌN�Ղ���З͂ł���B���ꂪ�����������A���I���L����������������Ȃ��B�s�s�Ɣ_���Ƃ̑Η����~�g���邱�Ƃ́A�����Љ��i�Q�}�C���V���t�g�j�ɂƂ��đ������̈�ł����k�c�l�s�s�Ɣ_���Ƃ̕����́A�܂��A���{�Ɠy�n���L�Ƃ̕����Ƃ��āA�����ēy�n���L����Ɨ����Ď��������W���鎑�{�́A�܂�����ς�J���ƌ����̓��ɓy������悤�����L�́A�[���Ƃ��đ����邱�Ƃ��ł���B�v

�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.140-142.

�@�u�s�s�Ɣ_���̑Η��v�Ƃ������������̂���������B�u�s�s�Ɣ_���̑Η��́A���I���L�̘g���ɂ����Ă̂ݎ������邱�Ƃ��ł���v����A�u�s�s�Ɣ_���̑Η��v���Ȃ����A�u���I���L�v���Ȃ�����i�Ȃ������߂̑O��������N���A�����j�Ƃ����_�������A���悻���W�Ȏ�������������ɂ��Ă��銴������B���Y��`�Љ�́A�ߑO�͋��ނ�A�[���͖q�{�c�c�̖��z���A����Ș_����M�������Ă���̂��낤���H �������ɁA�u�^�E���E�R�~���j�e�B�v�\�z�͈����Ȃ��B�������A���̌ザ�������ɂ��̂��߂ɓw�͂����Љ��`�҂��v���Ƃ��F���Ȃ̂́A���������Ȃ��H

�@�y13�z�u�{�_�O�Q�v�\�\�u����E�����v�_�F�����s�s

�u�����ɂ́A�ȑO�̗��j���炻�̂܂܈����p�����̂ł͂Ȃ��A�V���ɁA���R���ƂȂ����_�z��������`�����ꂽ�s�s������B�����ł́A�e�����g���Ă����͂��ȁ\�\�قƂ�ǂ͂������肬��K�v�Ȏ�H��̌`�ő��݂���\�\���{�̑��ɂ́A�e�l�̓���ȘJ�����e�l�̗B������L�i��������j�ł������B���X�Ɠs�s�ɓ������铦�U�_�z�����̋����A�s�s�ɑ���_������̕s�f�̐푈�Ƃ������琶����g�D�����ꂽ�s�s��͂̕K�v���A�������̘J�������L�i��������j�Ƃ���_�ŋ��ʂ���Ƃ����R�сA��H�Ǝ҂������̏��i��̔�����\�\�����A�ނ�͓����ɏ��l�ł��������\�\���߂̋��p�̌����̕K�v���A����ɔ����Đ����邱�̌�������̕��O�҂̔r���A�X�̎�H�Ƒ��݊Ԃ̗��Q�Η��A��J���ďC�s�����J����ی삷��K�v���A�����č��y�S�̂̕����I�g�D���A�\�\����炪�A�e��̎�H�Ƃ��ƂɘJ���҂��c���t�g�Ɍ��������������ł������B�k�c�l

�@�����S�̂��т��āA�_�z�̓s�s�ւ̓��U���Ԓf�Ȃ��������B�_���ŗ̎�ɔ��Q����A�Ă�ł���s�s�ɓ������_�z�����́A�s�s�ł́A�g�D�����ꂽ�����c���k�c���t�g�l�ɒ��ʂ����B���̋����c�̂ɑ��āA�ނ�͖��͂������B�k�c�l�Ƃ����̂��A�ނ�̘J�����C�s��v�����c���t�g�I�J���ł������ꍇ�ɂ̓c���t�g�̐e���������ނ���x�z���ɒu���A�e���̗��Q�ɏ]���Ĕނ��g�D����������ł���A���邢�́A�ނ�̘J�����C�s��v���Ȃ����́A�܂�c���t�g�I�J���ł͂Ȃ����ق��J���ł������ꍇ�ɂ́A�ނ�͌����đg�D�����ꂸ�A��g�D�I�ȉ��w���ɂƂǂ܂�������ł���B�s�s�ɂ�������ق��J���̕K�v�������w����n��o�����B�\�\

�@���̂悤�ȓs�s�����^�́w�A���i�t�F�A�A�C���j���x�������B���Ȃ킿�A���ړI�ȕK�v�\�\���L�̕ۑS�ɔz�����A�����ČX�������̐��Y��i�Ɩh�q��i����ς����邽���ɔz������A�Ƃ����K�v�\�\�ɂ���Đ��������̂������B����珔�s�s�̉��w���́A�݂��Ɍ����m�炸�̌X�o���o���ɗ����������l����Ȃ��Ă��āA�g�D������A����I�ɕ������A�^���[���ނ���Ď�����З̖͂�ʂɁA�g�D������邱�Ƃ��Ȃ����������H�ڂɂȂ������߁A��̈З͂�D���Ă����B

�@��H�Ƃł́A�ǂ��ł��A�E�l��k��͐e���̗��v�ɍł��悭�K���悤�ɑg�D������Ă����B�ނ炪�u���ꂽ�e���ɑ���ƕ������I�ȊW�́A�e�������ɓ�d�̈З͂�^�����B��ɂ́A�E�l�̑S�����ɋy�Ԑe���̒��ړI�ȉe���͂ł���B��ɂ́A�\�\�����e���̏��œ����E�l�����ɂƂ��ẮA���̉ƕ������I�ȊW�������I�ȕR�т������̂Ł\�\���ꂪ�A�ނ�𑼂̐e���̉��̐E�l�����ɑ��Č���������ƂƂ��ɁA�ނ�Ƒ��̐E�l�����Ƃf����З͂ƂȂ����B�����āA�Ō�ɁA�E�l�����͎������e���ɐ���Ƃ����ނ玩�g�̗��Q�������Ă���A���̓_���炵�Ă����łɌ����̒����Ɍ��ѕt�����Ă����B����䂦�A���w�����s�s�����̑��̂ɂ��߂Ė\���Ŕ��R���邭�炢�͂����k�c�l�̂ɂЂ������A�E�l�����́A�X�̃c���t�g�̓����ŁA�c���t�g���x���̂��̂̑����ɂ͕t�����̂̏����Ȓ�R������̂��ւ̎R�ł������B

�@�����̑傫�ȖI�N�͂��ׂĔ_������N���������A������A�_�������̕��U��ԂƂ��̌��ʂƂ��Ă̖��n���̂��߂ɁA�����ĕs�����ɏI������B�v

�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.142-145.

�����u�A�� Verein�v�F�V���e�B���i�[�w�B��҂Ƃ��̏��L�x�i�Љ��[��E��,����v����,����,1968,pp.105,156,230,239.�j�́u�G�S�C�X�g������ Verein�v���O���ɂ���i��Ғ��j

�@����R�i�B�����ł͂��߂āu���Y��i�v�̌ꂪ�o�ꂷ��B����܂Łi�����E�O���܂ł̏��q�j�́u���Y�p��v�ƌĂ�ł����B�O���{���Љ�́s��n�t�̂悤�Ȃ��̂́A���Y�҂ƈ�̐���ۂ��A���L�҂Ɛl�i�I�Ɍ������Ă��邪�䂦�ɁA�u��i�v�Ƃ͏̂����Ȃ��̂ł́H

�@�u�A�� Verein�v�FAssociation �����Y�҂̘A���́E�����̂��Ӗ�����̂ɑ��A�t�F�A�A�C���́A�x�z�ҁi���Y��i�����L�ҁj�̘A���̂��Ӗ�����B�A���̂��A�������J�łȂ������q�G�����q�[�I�u�����́v�ł͂Ȃ��_�ɁA�R�m�M���̃��[�G�������̂Ƃ̈Ⴂ���������B

�@

�@

�u�����̓s�s�ɂ����鎑�{�́A���R�����I������g���I���{�ł���A�Z���A��H��A���R�����I�ȁA��������Ă������Ӑ�A���琬��B����́A����̖����B�Ɨ��ʂ̌��ׂ̂��߂ɁA�����ł��Ȃ����̂Ƃ��ĕ����瑧�q�ւƈ����p����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̎��{�́A�ߑ�̎��{�̂悤�ɉݕ��ŕ]�������\�\���{���ǂ�ȕ����ɓ������Ă��邩�͂��̏ꍇ�ǂ��ł��悢�\�\���̂ł͂Ȃ��A��L�҂̓���̘J���ƒ��ژA�ւ��A���̘J������܂����������ł��Ȃ����́A�����Ă��̌���ɂ����Đg���I�Ȏ��{�ł������B�\�\�\�\�\�\

�@�����͓s�s�ɂ����Ă��X�̃c���t�g�̊Ԃ����낤���Ă����͂����s�Ȃ��Ă��������ŁA�c���t�g���̂��̂̓����ł͌X�̘J���҂̊Ԃ��������܂������s�Ȃ��Ă��Ȃ������B�J���҂͈�l��l�����X�̘J���̑S�ʂɒʂ��Ă��Ȃ���Ȃ炸�A���悻�����̓���ō���͂��̂��̂Ȃ牽�ł���邱�Ƃ��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�nj����ꂽ����A�X�̓s�s���݊Ԃ̐����Δ�Ԃ悤�Ȍ��ѕt���A�l���̖R�����A�~�����nj�����Ă��邱�ƁA�����̎���ŁA����������ȏ�ɂ����W���Ȃ������B

�@�������āA�e���ɐ��낤�Ƃ���҂͊F���ꂼ��A�����̌g���H�Ƃ̑S�ʂɐ��ʂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̂��߁A�����̎�H�Ǝ҂����ɂ́A���g�̐��I�J���Ƃ��̏n���ɑ���S���܂�����A�k�c�l��łȖ��l�C���ɂ܂ō��܂邱�Ƃ����肦���B���ꂾ���ɂ܂��A�����̎�H�Ǝ҂͊F�A�e���̘J���ɖv�����A���̎d���ɐS���炮�ꑮ�W�������A�����āA�����̘J���Ɋ��m���Ȃ��ߑ�̘J���҂������������ƁA�J���̉��ɕ����������Ă����B�\�\�\�\�\�\�v

�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.145-147.

�@�w�e�B���E�I�C�����V���s�[�Q���̖����Ȉ��Y�x�Q�ƁB�@�p�����̐e���͐E�l�ɁA�u�������܂łɃp�����Ă��Ă����v�Ƃ����w�����Ȃ��B�A�E�l�����̓s�s�֓����Ă��܂��A�e�����s�s�̖�l���A�ǂ������Ă䂭���Ƃ��ł��Ȃ��B�B���ʂȐe���́A�V��Ȑ��i���������A�i�c���t�g��قłȂ��j�X���Ŕ������肵�āA�ׂ��悤�Ƃ͌����Ă��Ȃ��B

�@"�p��ɁA�E�l�E�e���͏]������B�\�\"�e�����E�l���A�����̎d���Ɂu�S���炮�ꑮ�W�v�������A�u�ߑ�̘J���҂������������ƁA�J���̉��ɕ����������Ă����B�v�\�\�_�z�̏ꍇ�Ɠ��l�́A�l�i�I�ꑮ�i���Y�p��[�s��n�t���ӂ���]�Ƃ́A�����ʂ��ė̎�Ƃ́j�ƁA���̔��ʂł��� gemütlich�u�S���炮�v�u�a�C���������Ƃ����v�W�B�������A��������A�����ɂ����� Gemütlichkeit �̉\�\�s�a�O�t�̍����\�\���ǂ��W�]����̂��H

�u�����Ō���ꂽ�����̊g���́A���Y������Ƃ̕����A���l�Ƃ������ʂȊK���̌`���ł������B���̕����́A�������j�������s�s���i�Ƃ�킯���_���l�ƂƂ��Ɂj�̂��炠�������A�V���s�s�ł��܂������ԂɎn�܂����B����ɂ�����ߖT�����Ӓn����z���鏤�ƓI���ѕt���̉\�������܂ꂽ�B�\�����ǂ̂悤�Ɍ����̂��̂ƂȂ邩�́A��������R�~���j�P�[�V������i��A�����I���W�ɂ���č��E����鍑�y�̎�����ԁi���m�̒ʂ�A�����S�̂�ʂ��ď��l�����͕�������������g��ʼn��������j�A�����āA����\�Ȓn��̎��v�\�\��������̎��X�������i�K�ɂ���č��E����A��薢�n���������蔭�W���Ă����肷��\�\�ɂ������Ă����B�\�\�\�\�\�\

�@��������ʂȈ�K���̎d���Ƃ��č\��������A���Ƃ����l�����ɂ�����s�s�ߖT�̎��ӈ�т��z���Ċg�傷��悤�ɂȂ�ƁA�������ɁA���Y������Ƃ̊Ԃ̑��ݍ�p���n�܂�B���s�s�݂͌��Ɍ����W�ɓ���A�V���������̓s�s����ʂ̓s�s�֎������܂��悤�ɂȂ�B���Y������Ƃ̕����́A�₪�āA�X�̓s�s�̊Ԃɐ��Y�̐V���ȕ������ĂыN�����A�e�s�s�́A�₪�Ă��ꂼ���͂ƂȂ�Y�ƕ�����J�����Ă����B�����������ǒn���Ƃ�������������ɉ�������n�߂�B�\�\�\�\�\�\

�@��n��Ŋl�����ꂽ���Y���́A�Ƃ�킯�������A���̌�̔��W�ɂƂ��ēk���i�����ȁj�ƂȂ邩�������邩�́A�ЂƂ�������̊g���ɂ������Ă���B�אڒn����z����������܂��������Ȃ������́A�ǂ�Ȕ������n�悲�ƂɁA�ʁX���Ȃ��ꂴ������Ȃ����A�ؑ��̐N���Ƃ������P�Ȃ�������ŁA����ǂ��납�ʏ�̐푈�ł���A���W�������Y���͂Ǝ��v��L���鍑�y���A���߂���܂���蒼����������Ȃ�����ɂ͏\���Ȃ̂ł���B�k�c�l���Ƃ���r�I�Ɋg�債�Ă���ꍇ�ł����A�����������Y���͂��S�ł̂������Ƃ�Ă��邱�Ƃ������ɏ��Ȃ����́A�t�F�j�L�A�l���ؖ����Ă���B�t�F�j�L�A�l�̔����̑啔���́A���Ƃ���̂��̍����̋쒀�A�A���N�T���h���X�̐����Ƃ���ɂ�����̍������v���ɂ���āA�i���Ԏ����Ă��܂����B

�@�����ɂ����Ă����l�\�\�Ⴆ�K���X�G�B

��������E����ƂȂ�A��H�Ƃ��y��ɐ������A�����鏔������������Ɉ������܂��悤�ɂȂ��āA���߂āA�l�����ꂽ���Y���͂̌p�������ۏႳ���悤�ɂȂ�B�v

�w�V�ҏS�� �h�C�c�E�C�f�I���M�[�x,pp.147-149.

�@�u��n��Ŋl�����ꂽ���Y���́c�c���A���̌�̔��W�ɂƂ��ēk�ԂƂȂ邩�������邩�́A�ЂƂ�������̊g���ɂ������Ă���B�v�\�\�\�\�u�ЂƂ��Ɂv�Ƃ�������i�����ł͂����ς�{�`�B���Ȃ킿��������j�̖������d�����邪�A����͌��݂̎Љ�o�ώj�w�̏펯�Ƃ͈Ⴄ�B���݂̍l�����ł́A���̂悤�Ȕ��W���N���邩�ǂ����́A�����ς炻�̒n��̐��Y����i���Y�W�̂ق������I�����A�K���̋����A�̎�E�����ɂ�鐭��Ȃǁj�̔��W���x�ɂ��ƌ���X�������B����̔��B�́A�������Ēn����̔��W��j�Q����i�����ėD�ꂽ���퐻�i�̗����Ȃǁj�ꍇ������ƍl����B

�@�������A�}���N�X��������d������B���̌X���́w���{�_�x�ɂȂ��Ă��A�Ȃ����m�ɕ\��Ă���B����������ˋǒn���̑Ŕj

�@���̒i�́A"�Y�Ɗv���͂Ȃ��C�M���X�ŁA���[���b�p�ŋN�������H"�Ƃ������ɒ�������B���݂̎Љ�o�ώj�w�̗����́A�s���v���i�����I�����̉�́j���A�Y�Ɗv���̑O������Ƃ݂�B�������A�}���N�X�̂����ł̎j�ςɂ��ƁA����i���ƌ�ʁj�����B���邱�Ƃ��A�Y�Ɗv���̍ŏd�v�̕K�v�����ƂȂ�B

�@�}���N�X�́A���Y�͔��W�ɂ͏���������ƌ���B����I�ɐi�����Ă����킯�ł͂Ȃ��B�i�ނ������邩�����肷��̂́u�ЂƂ��Ɂv������Ƃ���B�����āA������̂́A�����ɋ��R�I�v�f�ɍ��E�����B�}���N�X�����W�j�ς��ǂ����́A�^��Ȃ̂ł͂Ȃ����H

�@�t�F�j�L�A�l�̖v���ƃA���N�T���h���X�̉����B���W�ł͂Ȃ����H�H �t�F�j�L�A�l�́u����ꂽ�����v�Ƃ����̂��A�������Ƃ����`��������̂��ǂ����B�P�Ȃ�A������"���Y�͔��W"�V�F�[�}�ɓs���̂悢���t�グ�ł͂Ȃ����B

���݁`�@�~ �c

�c

.

�O��|����

�� ��������

�� ���L����������

�� ���̓��L���폜

[�߂�]

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�c

�c