09/13の日記

18:01

【必読書150番外】カッシーラー『シンボルとスキエンティア』(2)―――ガリレイとスピノザ

---------------

.

こんばんは。(º.-)☆ノ

【必読書150番外】カッシーラー『シンボルとスキエンティア』(1) からのつづきです。

【5】ガリレオ・ガリレイ(第Ⅵ論文)

【5-1】前期プラトン、後期プラトン、ガリレイ

「プラトン派とアリストテレス派の間の論争という、ルネサンスの思想家を二つに分けた大分裂において、彼〔ガリレイ―――ギトン注〕は公然とプラトンの側に立った。」

『シンボルとスキエンティア』,p.134.

ルネサンス時代のイタリアでは、学者たちは、大きく分けて《プラトン派》と《アリストテレス派》に分かれていたようです。ルネサンスが復興した古典古代の哲学思想は、プラトン、アリストテレスという2大巨頭の言説のまわりに築かれていました。プラトンの哲学は「天上的」、アリストテレスの哲学は「地上的」であると言われます。プラトンは、天上の「叡智界」に実在する「イデア」のみが真実在であり、私たちが地上で見る事物は、洞窟の中で縛られた囚人(私たち)が固定された眼前の壁に映る「イデア」の影にすぎない、と述べています。地上の事物の像は、私たちを惑わせる「思いなし(臆見)」以上のものではない。真理は、「イデア」から出発する論理的演繹によってしか認識されないとしました。しかし、アリストテレスは、プラトンの言う「叡智界」の真理を認めつつも、私たちが直接見て感じることのできる地上の事物を根気よく研究し、相異を見きわめて分類してゆくことによって、真実に近づいてゆく帰納的方法を提唱しました。

ルネサンスのイタリアの学者たちも、このプラトン、アリストテレスのどちらを基本に据えるかで、2つの学派に分かれていました。カッシーラーは、ガリレイは《プラトン派》だったと言うのです。

訳者の解説によると、この点では、カッシーラー以後の実証研究によって、今日では、カッシーラー説はおおむね否定されているようです。歴史的事実としては、ガリレイは、パドヴァ大学を中心とする《アリストテレス派》に属しており、《アリストテレス派》の中で革新を企てた、というのが定説であるようです。

しかし、私たちが関心をもつのは、西洋科学史の細かい事実関係よりも、科学思想・科学哲学としてのカッシーラー自身の思想です。しだがって、歴史的事実については、ここではひとまず措いて、著者カッシーラーの考えに沿って行論を追っていきたいと思います。

……しかし、ガリレイのプラトン主義は、「実際にはきわめて矛盾した新しい性質のものであ」った。それまでに唱えられたことのないようなプラトン主義だった。ガリレイは、古代のプラトン主義の伝統をそのまま引き継いだのでもなく、先行するルネサンスのプラトン派――フィレンツェ・アカデミーのプラトニズムを信奉したのでもない。それというのも、形而上学的プラトニズムならぬ、ガリレイのような「自然学的プラトン主義は、前例のないものだった」からだ。

『シンボルとスキエンティア』,p.135.

じつは、「プラトン主義」と一口に言っても、プラトンの生涯の前期と後期では、その“自然観”にかなりの違いがあります。

前期のプラトン(『パイデイア』など)は、

「自然の事物の領域において信頼できる本当の真理を見いだすことは不可能であると」くりかえし述べている。「真理は永劫不変の対象に限られている。われわれが自然の事物と呼ぶ、一時的かつ可変的で常に変化している現象の中に真理を求めるのは、くだらぬ願望である。〔…〕自然の現象に真理を求める者は、束の間の影を実在するものと見誤っている。人間精神をこの妄想から解放することが、プラトンの対話篇の主たる任務のひとつだった。プラトンにとっては、感覚世界と叡智界、生成界と実在界の間の溝は超えられないものだった。」

『シンボルとスキエンティア』a.a,O.

つまり、前期のプラトンによれば、そもそも「自然学」「自然研究」など、まったく無価値である。価値があるのは、「イデア」としての図形、数に関する幾何学研究や、「真」「善」「美」および市民の「徳」に関する国家と倫理の研究のみだ―――ということになります。

ここで、柄谷行人氏の図式(『言葉と悲劇』,ちくま学芸文庫,p.233.)に倣って、プラトニズムの図式を整理しておくと、つぎのようになります:

天上 ←→ 地上

「叡智界」 ←→ 「感覚界」

「実在」「存在」 ←→ 「生成」「影」

「本質」 ←→ 「現象」

「イデア」、不変 ←→ 「自然」の事物、可変、多様、生成流転

「知(エピステーメー)」 ←→ 所信、「ドクサ」

知性、真実知 ←→ 感性、想像力

プラトン ←→ アリストテレス

実在論 ←→ 唯名論

ところで、近代科学や「自然法則」は、上の図式の左右どちら側に入るのかを考えてみましょう。プラトンの図式では、「自然」は、変転きわまりない単なる「現象」の寄せ集まりであって、右側――価値無きものの側に属します。しかし、近代科学が発見した「自然法則」は、知性の成果であって、単なる想像力の所産ではありません。近代では、「自然」は左側に属するのです。

「自然」が、右側から左側に移動したこと。これが、近代黎明期(15〜17世紀)に起きた思想上の大革命にほかなりません。スピノザの「神すなわち自然」は、そのピークの表現であり、18世紀以降のルソー、ミレー、ゾラ、ドイツ・ロマン派、ツルゲーネフと二葉亭四迷、国木田独歩らによる「自然の発見」は、この大革命が芸術の領域に反映したものと見ることができます。

ちょっと先を急ぎ過ぎましたから、プラトンに戻りましょう。プラトンも、後期(『ティマイオス』など)になると、天上の「イデア」一辺倒を修正して、地上の「自然の事物」にも、一定の価値を認めるようになります。

プラトンの「後期の著作を研究すると、感覚世界や自然現象に対する彼の態度が変化しているように思われる。自然はもはや非難されず、その研究は哲学的精神にとって価値ある対象になっている。

プラトンは、ピュタゴラス主義者の友人や教師から、知性的な美だけでなく感覚的な美もあることを学んでいた。すなわち感覚的現象、音楽の音や天体の運動にも称讃すべき秩序や調和があるのである。〔…〕現象界とイデア界の間には〈完全な〉断絶はないことを認めている。現象はイデアの本性を『分有』する」

「プラトンは、この概念によって、自然学理論の展開に着手することができた。」

もっとも、そうは言っても、「イデア、すなわち不変的原型と、一時的な知覚世界の間には、いつも根本的な差異が存在する。現象は完全へと向かって励み『実在を目指す』が、けっしてその目的を遂げることはない。」現象は、どこまで行っても「不完全であって、その原型〔すなわち、イデア―――ギトン注〕のようになることは、不可能なのである。」

『シンボルとスキエンティア』,p.138.

つまり、後期プラトンの修正点は、

「現象」すなわち自然の事物は、「イデア」とは違うけれども、「イデア」の性質を「分有」する。

ということでした。

プラトンは、後期の対話篇『ティマイオス』において、自然世界、すなわち感覚的世界をどのように記述するかという問題を論じている。「感覚的認識〈だけ〉では、真理の源泉どころか、相対的真理の源泉ですらなく、幻想の源泉でしかない」。感覚的認識の領域で〔…〕活動するかぎり、〔…〕自然世界に関して、蓋然的な見解をつくることすらできない。」

イオニア派の自然哲学のように、感覚世界を〔…〕「火や土、水、空気」といった〔…〕「感覚的認識によって記述する」やり方では、真の(すなわち「イデア」の)認識に達することはできない。「火や土、水、空気」のなかに、「元素(アルケー)」すなわち〔…〕「自然世界の真の構成要素を見いだすことはできない」。

自然現象もまた、「三角形、正四面体、正六面体、正八面体、正12面体、正24面体」のような「知性的な言語」――「イデア」の言語で記述されなければ、洞察力のある理論的認識に至ることはできないのだ、と。

『シンボルとスキエンティア』,pp.138-139.

この「後期プラトニズム」は、プラトン以後 2000年近くにわたって、ヨーロッパの知識界を支配しました。

前節で見たように、初期の、プラハで天文観測に従事するようになる以前のケプラーが、「正四面体、正六面体、正八面体、正12面体、正24面体」の組み合わせによる太陽系惑星軌道を想像したのは、この「後期プラトニズム」の発想によるものだったと言えます。また、コペルニクスもふくめ、ケプラー以前の天文学者のほぼ全員が、惑星の運動を、等速円運動の複雑怪奇な組み合わせに分解しようとして苦労を重ねたのも、「後期プラトン」とアリストテレスが立てた定式を、金科玉条として信奉したためでした。

それでは、ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)の場合は、どうだったでしょうか?

ガリレイの場合には、プラトンの「正多面体理論」のような静態的な宇宙のとらえ方は、最初から無かった。ガリレイの「自然的宇宙に関する見解」は、「一般的な〈動力学〉」すなわち「物体の運動に関する演繹的理論」の構築に基づいていた。

『シンボルとスキエンティア』,p.139.

「プラトンとガリレオの思想の間には根本的な一致と不一致が見いだされる。両者は〔…〕真理の概念〔…〕において一致しているが、学問の可能な〈対象〉に関する見解においては根本的に対立している。

ガリレオは、哲学が自然という、誰の目の前にもたえず存在する偉大な書物の中に書かれていると主張する。だがこの書物が書かれている文字に通じていなければ、誰もそれを解読することも、その言葉を理解することもできない。それらの文字はわれわれの日常的な感覚的性質ではない。それらは数学的文字、すなわち」数式と図形「なのである。それらを知らなければ、自然という書物の言葉をひとつとして理解することは不可能である。」

『シンボルとスキエンティア』,p.136.

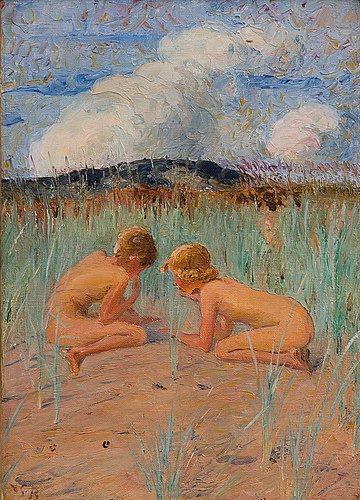

Wendla Soldan-Brofeldt (1863-1945)

すなわち、

哲学は、「自然」という・われわれの目の前にある偉大な書物の中に書かれている。しかし、この書物が書かれている文字に通じていなければ、誰もそれを解読することはできなし、その言葉を理解することさえできない。

というのが、ガリレイの考え方でした。その後半は、

自然現象もまた 「知性的な言語」――「イデア」の言語で記述されなければ、洞察力のある理論的認識に至ることはできない。

という「後期プラトン」の基本テーゼと一致しています。しかし、《真理》は、“天上の「イデア」”ではなく、地上の「われわれの目の前にある」《自然》の中に書かれている、とする点では、ガリレイは、プラトンともアリストテレスとも、まっこうから対立します。

しかも、ガリレイの言う、「自然」という「書物が・書かれている文字」、すなわち、「自然」を探究する者が精通しなければならない「言語」とは、〈プラトン立体〉のような・静態的な図形――神秘主義(カバラー)的な「象徴」――ではなく、動的な「自然」の運動と変化、物体運動の量的関係、すなわち「関数」を記述しうる《数学的言語》でなければなりませんでした。

「ガリレオによれば、一定かつ不変で不滅の図形の研究だけでは、自然の根本的な事実、すなわち運動現象の理解は望むことができない。この目的を達成するために、ガリレオは完全に新しい思考要因を導入する必要があった。彼は、可変的な量と関係、それらの量の間の相互依存性を扱うことを可能にするような新しい言語、近代的な分析の言語を見いださなければならなかった。

これらすべてのことは、哲学は自然という偉大な書物の中に書かれている、というガリレオの主張の中に含まれている。

プラトンにとっては、哲学は、自然ではなく人間精神の中に書かれていた。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.139-140.

【5-2】プラトンの「仮設的方法」

ガリレイは、地上における物体の運動と力学を解明し、これによって天体の運動をも理解しようとしました。そこには、ケプラーが直面したのとは別種の困難――ケプラー以上の困難がありました。というのは、プラトン、アリストテレスの自然学では、地上の物体に起こる現象は、天上の物体(天体)とはまったく異なるもので、一時的で不完全かつ不合理なものでしかないと“決められて”いたからです。地上の物体の運動に、厳密な法則性を求めること自体が、ばかげたことと見なされていました。

たしかに、プラトンも、「高貴な物体」である天上(月よりも上方の世界)の天体については、その運動を「等速円運動」の組み合わせとして理解することができると考えていました。しかし、それは、ケプラーが惑星の運動を楕円と見たり、ガリレイが、投げたボールの軌跡を放物線と見たりするのとは、違った意味においてなのです。プラトンが、天体の運動は規則的な「円」によって説明できると言うとき、そこには、現実的な意味はまったくないのです。あくまでも「象徴」的な意味においてであり、いわば一種の“たとえ話”‥‥よくてせいぜい「アナロジー(類比)」でしかないです。

プラトンは、「天体の運動は不規則なように見えるにもかかわらず、単純でまったく規則的な形の運動〔等速円運動――ギトン注〕に還元されうるという原理について論じている。」

等速円運動の組み合わせによって天体の(見かけの)運動を近似するというこの諸理論は、後世になるほどますます複雑怪奇なものになって行った。「しかし認識論的には、それらはすべて同じ型のものであって、〔…〕仮設的方法の所産である。〔…〕それはギリシャ時代から〔…〕ケプラーまで、天文学者の精神を占拠してきた。」

しかも、プラトン自身が、『叡智界』と『感覚界』との厳然たる区別、自然現象「と数学的理念の本質的異質性」を強調したため、「仮設的方法」は、それ以上の発展を阻止されてしまった。

『国家篇』で、プラトンは警告している:「天文学は叡智界への入口とはなりえない。」天文学はイデア界への入口となるよりも「はるかに慎ましい仕事で満足すべきである。 」天体の探求から見いだせるのは、あくまでも、真理(イデア)の類似と比喩であって、イデアそのものではない。「物質的事物や自然の運動に完全な調和や完璧な規則性を見出そうという願望は虚しく実りのないものである。」

そのせいで、後世の「天文学者は仮説に対して厳格な意味での真理性を与えることができなかった。彼はそれを記述のために、また諸天における現象の予言〔つまり占星術の予言――ギトン注〕のためにすら用いることができたが、それに対して明白な真理性や存在論的価値を主張することはできなかった。彼らはきわめて精巧で複雑な天球の体系を築きあげ、その構築物によってあらゆる既知の事実を説明し、『現象を救う』ことを試みた。しかしそのことは、これらの仮設的なものが『現実の』ものであることを意味してはいない。〔…〕それらの天球の物理的存在を証明することは彼らにとって義務ではなかった。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.144-145.

つまり、プラトンにとっての「仮説」とは、単なる「仮設」であって、証明されるものでも何でもないのです。ただの“喩え”を、事実をもち出して証明しようとする人は、いないでしょう。

「仮説」を、「現実の」法則になりうるものと見なすことは、許されていませんでした。このプラトン的観念のもとでは、実験、観測、‥などといったことは、およそ学問とは関係のない無駄な努力とみなされてしまいます。

まして、「高貴な」天上の星辰とは異なる地上の現象を、天体の運動と同じ法則で把握しようなどという試みは、これまでのプラトン・アリストテレス的な観念では、およそ真面目に受け取られるようなことではありませんでした。

ガリレイは、この“驚天動地”の試みをやってのけました。彼は、それまでの自然学の観念を全否定する“革命家”だったのでしょうか? カッシーラーの考えでは、ガリレイは“革命家”でも破壊者でもなかった。ガリレイもやはり、プラトンから、自分の新しい方法を学んでいたのです。

それは、「仮設的方法」―――プラトン学派の呼び方では「解析」的方法―――を、↑上の一般的観念とは異なる角度から解釈したものでした。

思想史的に言うと、プラトン主義は、中世には、新プラトン主義(ネオ・プラトニズム)となって、占星術やカバラー数秘術などの「象徴」的神秘主義と結びつき、一種壮大な魔術的体系をつくっていました。ニコラウス・クザーヌスや、ピーコ・デッラ・ミランドラ以来のルネサンス科学思想が闘ったのは、このカバラー的魔術の桎梏に対してだったのです。

しかし、その一方で、古代のプラトン学派からは、細々とですが、別の流れも派生していました。プラトンの弟子たち:エウドクソスから、エウクレイデス(ユークリッド)に受け継がれ、アルキメデスで中興をみたあと、そこで途絶えてしまう流れです。この流派の方法論が近世ヨーロッパに伝えられたのは、AD4世紀「アレクサンドリアのパッポス」の著作『数学集成』によってでした。ガリレイが「仮説的方法」を学んだのは、このアルキメデス、パッポスの流れからだったといえます。

【5-3】ガリレイの「仮設的方法」

「ガリレオもまた仮設的方法の必要性を自覚していた。〔…〕彼は『慣性法則』に関する叙述から始めている。〔…〕いかなる外力の影響からも自由な物理的物体〔…〕

もちろん彼は、そのような物体は自然においては『与えられ』ないことを知っていた。〔…〕あらゆる物理的運動は相互に関連しあい依存しあっている。完全に孤立した物体〔…〕は不可能である。」

しかし、ガリレイには「少なくともひとつの偉大な古典的模範があった。プラトン的な解析的方法〔仮説を立て、そこから論理的に導かれる結果を証明することによって仮説の真理性を示す方法―――ギトン注〕の自然学的問題への適用は、およそ19世紀も以前にアルキメデスによって実証されていた。」

ガリレイが書簡に書いたところによれば、「力学の理論においては、直接的には確証できない種類の仮定と前提から出発しなければならなかった。これらの前提から、その真理性が実験によって証明できる種類の結論を演繹している。」

同様にして、「アルキメデスの螺旋運動※に関する理論は、螺旋状の運動を行なう自然の物体が存在しないにもかかわらず、正しく重要だった、とガリレオは述べている。」

『シンボルとスキエンティア』,p.146.

※「アルキメデスの螺旋運動」⇒:アルキメディアン・スクリュー

ガリレイが、動力学の第一の原理とした《慣性の法則》とは、

「すべての物体は、外部から力を加えられない限り、

静止している物体は静止状態を続け、

運動している物体は等速直線運動を続ける」

と表現されます。

しかし、現実の世界では、「外部から力を加えられない」物体などは、ありえません。地上の物体は、地球の重力や、空気の抵抗を受けますし、真空の宇宙空間の物体も、周囲の天体からの引力や、電磁波による力を受けます。

ですから、この《法則》は、現実にはありえない事態を述べているのです。

しかし、自然界の法則を解明するためには、このような・現実にはありえない「理想状態」を想定することが、どうしても必要なのだ―――ということを、ガリレイは、アルキメデスから学んでいました。

「『アリストテレス主義者が、〔…〕現実のものを不可能なものによって、あるいは同じことであるが、現実的存在を数学的存在によって説明するというこの驚くべき試みに驚愕し当惑したとしても不思議ではない。なぜなら無限の空虚な空間内で直線上を運動する物体は、現実的空間内を運動する現実的物体ではなく、数学的空間内を運動する数学的物体なのだからである』(Alexandre Koyré: "Galileo and Plato",Journal of the History of Ideas,Ⅳ,4,1943,pp.400-428,esp.pp.418f.)

ガリレオは、この大胆な仮定〔外力の影響を受けずに運動ないし静止する物体という仮定――ギトン注〕をしたときに、まだプラトンの誠実な弟子として振る舞い、語っている。彼は、プラトンが『メノン』」で用いた「解析」の方法に従っている。ただし、それを用いる意味は、大きく変っていた。

なぜなら、ガリレイが抱いたような考え方、すなわち、「地上の物体の運動は、天体の運動において見いだされるものと同じ単純な法則に還元することができ、それらは天体運動と同じ一様性や規則性をもっているという考えは、アリストテレス的な自然哲学にとってもプラトン的な自然哲学にとっても、まったく異質なものだった。ギリシア思想においては、天体の『永遠的』運動と、月下界の変化する一時的な現象の間には。根底的な相違があった。」

『シンボルとスキエンティア』,p.147.

ガリレイが提唱した力学の諸《法則》は、現実にはありえない事態、つまり、「不可能なことがら」を述べています。アリストテレス派の哲学者たちが、ガリレイの説を聞いて、

「なんと馬鹿げたことを考えているのだ!」

と言って嘲笑ったのも、無理はないのです。

「パドヴァ学派の哲学者は、みな断固としたアリストテレス主義者だった。14世紀から16世紀まで、パドヴァ大学はまさにアリストテレス主義の砦とみなされていた。

ガリレオが自らの科学的活動のための着想を見いだしえたのはここにおいてではなかった。」ガリレイは、プラトン、エウドクソス、エウクレイデスの著作から直接着想を得たのだった。「エウクレイデスにおいて、彼は『解析』と『綜合』の最初の明瞭で鮮明な区別を見いだした。〔…〕

パッポスは、以下のように説明している。

『解析においては、探し求められているものが、あたかもすでになされたかのように仮定し、それを導くものが何かを求め、さらにふたたび後者に先立つ原因は何かを求め、それを、それらの段階をたどりなおすことによって、既知のこと、あるいは第一の原理の部類に属することに出会うまで続けるのである。そこで、このような方法は、後ろ向きの方法として解析と呼ぶ』(パッポス『数学集成(Synagoge)』7.634-636.)

これらのパッポスの言葉は、驚くほどよくガリレオの一般的方法と一致している。」ガリレオの「落下物体の法則」、投射体の軌道が放物線を描くこと、「そして振り子の当時性の発見を可能にしたのは〔…〕解析的精神だった。」

逆に、「綜合とは、認められていることを仮定し、その結果を通じて求められていることの完成あるいは達成へと進むことである。」

『シンボルとスキエンティア』,p.152.

パッポスの言う「解析」、すなわち「後ろ向きの方法」とは、次のような方法です。

投手が投げたボールは、放物線を描いて飛ぶのではないか、―――という問題を考えてみます。写真もビデオもない当時に、これを直接証明するのは、ほとんど不可能なことです。

そこでまず、「投射された物体は、放物線の軌道上を運動する。」という・証明すべき命題を、仮に《真実》として仮定してしまいます。

つぎに、この仮定が正しいとすると、そのためには、どんな原理が必要かを考えてみます。そうすると、究極の原理としては、①ボールを常に真下に向って引っ張っている力(重力)と、ボールの運動(落下運動)との関係を支配する法則、および、②《慣性の法則》。必要な原理は、この2つだけであることがわかります。ここまでが、「解析」です。

そこで次に、①、②の2つの原理から、逆に、「投射体の軌道は放物線を描く」という、さきほどの「仮定」が論理的に帰結することを確認します。これが、「綜合」です。

しかし、同じ①、②の原理から、もっと単純なケースを導く―――「綜合」する―――ことも可能でしょう。たとえば、ボールを前方に投げるかわりに、たんに手を放して落下させたらどうでしょうか? ①、②の原理がまちがえなければ、ボールは、一定の割合で次第に速度を増しながら落下するはずです。これを実験で確かめれば、さきほどの「仮定」を証明したことになるでしょう。

この「落下の実験」を、実際に行なったと言われているのが、有名な“ピサの斜塔の実験”です。「斜塔」の各層の窓から剛球を落として、地面にぶつかるまでの時間を砂時計で測って、比べてみればよい。

もっとも、“ピサの斜塔の実験”は、後世の伝記作者の作り話だと言われています。じっさいには、もっと測定しやすい方法、たとえば、斜面で球をころがす実験などを行なったと思われます。

ガリレイは「プラトンの『仮設的方法』を受け容れ、この方法に対して新しい〈存在論的〉地位、それ以前にはけっしてもつことのなかった地位を与えた。ガリレオの科学においては、自然的世界と数学的世界の間の明瞭な区別はもはや見いだされない。〔…〕力学の原理は、幾何学や算術の原理と同じ『実在性』、いわば同じ客観的正当性〔つまり、「イデア」的実在性――ギトン注〕をもつ。」

『シンボルとスキエンティア』,p.148.

プラトンが、《叡智界》の「イデア」のみが《真実》であると考えたように、ガリレイもまた、現実にはありえない「理想状態」の物体に通用する《法則》こそが、現実の世界の現象を支配しているのだ、と考えました。ただ、プラトンの「イデア」は、永遠不変の「象徴」的存在ですが、ガリレイの「理想状態」は、動的な量の変化をふくむ「数学的世界」です。自然界を支配する力学と運動の原理は、「理想状態」という「イデア」の世界において『実在性』を有している。それは、ちょうど、幾何学の諸定理や、数、関数、といったものが、抽象的な数学的世界で『実在性』をもつのと同じことなのです。

科学史の「現代の教科書」では、「著者は、大抵の場合、頑固な『実証主義』を公言している。彼らはガリレオの中に自然現象の鋭敏な観察者や熟練した実験家を見ている。」しかし、「パッポスは、現代の教科書〔…〕よりもはるかに適切にガリレオの手順を記述している。

『シンボルとスキエンティア』,p.153.

すなわち、ガリレイの科学的業績において重要なのは、「実験」以上に、彼の「実験」をみちびいた論理的方法、……彼が、古代プラトン学派から学んだ「仮設的方法」だったのです。

【6】バルーフ・デ・スピノザ(第Ⅷ論文)

【6-1】スピノザのプラトン主義

ケプラーとガリレオを飛躍させたのは、ピーコ・デッラ・ミランドラにはじまるルネサンス思想――人間知性の認識力は「自由」であり、神の位置にまで昇ることができるという思想だったと言えます。この思想が、地上の物体と天上の天体に同じ原理が支配するという確信を支えたと言えます。

こうして、地上と天上の間に設けられていた障壁は、とりはらわれました。とすれば、その次には、精神界と物質界のあいだの障壁も、とりはらわれるのが必然というものでしょう。カッシーラーが、精神界と物質界とを、まったく同一の“ひとつの”世界と見なすスピノザを、ルネサンス精神史の最後に位置づけるのは、たしかに理由のあることなのです。

「スピノザの教説は、厳密で首尾一貫した〈自然神論〉Naturalismus である。この教説は、自然概念の範囲がいかなる制約ももたず、むしろ存在の範囲と完全に重なるような仕方で自然概念の内容を規定している。」

「慣習的で恣意的な区別に拘泥しない者、現実を狭い、人間的に制約された観点から考察しない者は、唯一の、不変な、それ自体において完全に一様な自然のみをいたるところに見いだす。存在のこの一様性は、それが哲学的に認識されるための前提である。というのは、」哲学的認識「が可能なのは、厳密な意味において『存在する』ものについてのみであり、生成するもの、可変的なもの、いかなる時点にも異なるものとして現れるものについてではないからである。この根本前提において、スピノザはプラトン主義者でありつづける。」

「それは、世界の存在が内部で分裂しているのも単に見かけのうえでにすぎないということであり、したがって『感性界』と『悟性界』との徹底的な分離はありえない、という結論である。両者の区別はわれわれの存在〈把握〉」のしかたによって生じているにすぎない。「それは存在に固有な真理と本質態」の区別ではない。「存在に固有な真理は、『質料』と『形相』、『自然』と『精神』の分裂を知らず、また容認することもない。というのも、諸事物の秩序は、諸理念の秩序と同じだからである。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.181-182.

カッシーラーの言うように、スピノザにとって「諸事物の秩序は、諸理念の秩序と」厳密に同じものです。物体の世界に起きる諸現象は、精神の世界の諸現象と、完全に“一対一対応”しています。

しかし、カッシーラーは、スピノザのそのような世界観―――スピノザにとって「自然」とは、世界そのもののことなのですが―――を、プラトニズムとして理解しているようです。つまり、スピノザの「自然」――世界――とは、哲学的に、理性によって認識された世界のことであり、そこに見いだされるのは「唯一の、不変な、それ自体において完全に一様な自然」である。そこには、「生成するもの、可変的なもの、いかなる時点にも異なるものとして現れるもの」、すなわち「哲学的認識が可能」でないものは、認められる余地がないのだと。

正直言いますと、私は、カッシーラーのこのスピノザ解釈には、大きな疑義と感じます。たとえば、『エチカ』の第3,4部に詳述された人間の感情に関する洞察は、「生成するもの、可変的なもの」に対するスピノザの深い関心を示しています。スピノザは、変転きわまりない感覚世界の現象に対しても、深い関心を払っていると思うのです。

しかし、いまはスピノザそのものよりも、カッシーラーの思想を追いかけるのが目的ですから、こうした疑問点には深入りしないでおきましょう。

「哲学的な認識は、『堅固で永遠の諸事物』へと向かう。堅固で永遠の諸事物は、哲学的認識の真の法律書のようなものであり、その中には諸々の規則が書きこまれており、これらの規則にしたがってすべての個物は生起し、互いに結ばれているのである。神の存在が哲学的な認識にとって開示されるのは、これらの堅固で永遠の事物においてであ」る。

「スピノザの場合は、自然は普遍的な〈規則〉の全体である〈体系〉としてとらえられており、これらの規則は、すべての特殊なものの秩序と結合を保証しているのである。〔…〕スピノザの自然概念の意味は〔…〕広く深い〔…〕。自然概念によって表わさるべきものは、諸々の対象の多様性ではなく、むしろ諸々の対象を〈掌握〉する、はっきりと特徴づけられた、それ自体として統一的な働きなのである。〔…〕

『自然』とは、その起源と性状において啓示から区別される認識の源泉である。人間にとって自らの認識力をふりしぼって、『超自然的な』助力や補佐なしに到達可能であり、この認識力によって規定可能なもの全体を自然は含んでいるのである。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.182,184.

つまり、スピノザにとって「自然」――すなわち、世界全体――とは、理性によって完全に認識可能な全体であり、「普遍的な〈規則〉」によって「〈掌握〉」された「統一的な働き」の「〈体系〉」にほかならないのです。

「神と自然の同一視は、神の『超越』の廃棄を意味する」

「神と自然の同一視が意味しているのは、〔…〕認識は神をとらえるのに十分かつ適切であり、それどころか、認識者は結局、唯一の、自らに完全に適した対象を神において所有する、ということなのである。」

《神すなわち自然》という「たったひとつの存在しかないように、唯一の、それ自体において規定された、完全に一義的な真理がある。

知(ヴィッセン)の統一は、対象の統一からの単純な帰結であり、必然的な反照である。」

「人間の認識がそれに固有な法則にのみしたがい、自らにあらかじめ定められた軌道を最後まで進むことによって、知の最高の目的であるところの、神の直視や神への知的愛に最終的に到達する過程を、哲学は示す」

『シンボルとスキエンティア』,pp.184-185.

スピノザにとって「神」とは、「自然」の総体の別名なのですが、カッシーラーの理解するところでは、そのことは、《真理》の「一義性」を意味するものにほかなりません。「存在」――スピノザの言い方では「実体」――は、「神すなわち自然」という「たったひとつ」のものである以上、「真理」もまた「一義的」なものでしかありえない―――ということになります。

そして、そのことの帰結として、人は、「自然」を認識する過程を最後まで進むことによって、必然的に、「神」の認識――「神の直視や神への知的愛」――に到達することとなります。

【6-2】歴史的考察

「スピノザの体系は、17世紀が建立しようと努め〔…〕た認識の新しい構築物に、本来の仕上げを施している。〔…〕17世紀の精神文化の〈すべての〉領域」に見いだせる「ひとつの思考の傾向」がスピノザによって「体系的な記述と体系的な意識に到達した」

『シンボルとスキエンティア』,p.186.

カッシーラーの言う「17世紀が建立しようと努めた認識の新しい構築物」とは、ひとことで言えば、「自然」の領域と、倫理・道徳・精神諸科学の領域を、両方とも徹頭徹尾、人間精神の「内部」に発する原理によって理解し、秩序づけることでした。つまり、聖書に記された“神の言葉”によってでも、宇宙から与えられる神秘的な啓示によってでもなく、人間が自らの「理性」をふりしぼって到達した《真理》のみによって理解された、いわば、人間によって完全に“わがもの”とされた世界なのです。

「すべての自然的認識と倫理的認識を精神自身の中に置くときにのみ、われわれは自然認識と精神諸科学の、真に確実な基盤を設定することができる、と17世紀は主張しているのである。精神は、それに固有な諸力から自然的な宇宙と道徳的な宇宙を構築することができなければならない」。それによって精神は、「存在を真のコスモスとして、すなわち一貫した、自らの内に閉ざされた秩序として理解することを」めざす。「われわれがこの秩序の認識に到達することができるのは、〔…〕唯一〔ギトン注――われわれの〕内部から」であり、「個々の知識を互いに結びつけ全体へとまとめる原理を通じてなのである。すべての知のはじまり〔…〕は、人間の精神自体の中にあり、精神の中で精神を通して完全に発展され展開されなければならない。」

『シンボルとスキエンティア』,a.a,O.

「この根本思想は、〔…〕ニコラウス・クザーヌスの『精神に関する無学者の対話』において最初に現れた。〔…〕ここで先行するのは、数学と数学的な自然認識である。

『シンボルとスキエンティア』,pp.186-187.

すなわち、出発点は、15世紀にありました。クザーヌスから、ルネサンスの諸思想家と自然学者を通じて、“人間精神の知によって支配されたコスモス(秩序ある宇宙)”という考え方が、成熟していったのです。

「ジョルダノ・ブルーノが、コペルニクスの教説を精神的な解放をもたらす行為として祝福し歓迎するとき、彼がそうするのは、〔…〕コスモスの中に侵入しその内的な法則性を解明する人間〈理性〉の力が、コペルニクスの教説によって反論の余地のない仕方で示され、最終的に証明されたからである。〔…〕

ブルーノにおいて熱狂的な予感のもとで発言されたことは、ケプラーとガリレイによる自然認識の構築において確証され、厳密に秩序づけられて証明されることになる。〔…〕

ガリレイ裁判においては、〔…〕決断が下されなければならないのは、特定の天文学的な仮説の真偽についてではなく、真の世界体系の像を企図し、それを自らの手段と力によって根拠づける原理的な〈権能〉が人間理性にあるのか、という原理的な問いについてなのである。」ガリレイの『天文対話』によれば、「純粋に数学的な知に関しては、神的な認識と人間的な認識の間にはいかなる〈本質〉の相違もないのである。

「神知」と「人知」のあいだには、いかなる〈本質〉の相違も、〈形式〉、規定性、明瞭性の優劣もない。「なぜならば、われわれの精神が第一の数学的公理を洞察するさいの明確さ、ならびにわれわれの精神がこれらの公理から個々の命題を展開するさいの確実さは、〔…〕これ以上完全なものにしたり高めたりすることのできないものだからである。」

こうして、「人間の精神は、〔…〕外部の審級へのすべての拘束から自由になり、自らに固有の内なる確信にしたがうことができるし、またしたがわなければならないのである。自然の真理が獲得されるのは、唯一、観察や数学的推理といった、精神の生得の諸力の完全な展開からなのである。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.187-188.

他方、ガリレイと同様の立言は、法と道徳の領域においても、フーゴー・グロティウス(1583-1645)によって定式化されて述べられることになります。カッシーラーの要約によれば、グロティウスは、「自然法」に関して次のように述べています:

「人間の法も神の法も、それらの実体と根源的な内実にしたがうならば、単なる権力や恣意的な規約にしたがうことはできない。両者は、両者に共通で両者を同様に義務づけている別の規範〔すなわち、「自然法」―――ギトン注〕に従属しているのである。

この規範は、自然的なものではなく、純粋に〈理念的な〉ものである。この規範は、法の理念それ自体に異ならないが、この法の理念の内実が不可変なのは、それが理性の永遠に変わらない本質から生まれでているからである。いまや、ガリレイが自然認識のために要請し、自然認識の領域の中で有効なものにしたのと同じ必然性が、法学の根本要請として〔…〕宣言されることになるのである。」

『シンボルとスキエンティア』,p.189.

グロティウスの言う「自然法」とは、“自然に”存在する慣習法や、自然的信条のようなものではありません。それは、科学の「自然法則」と同様に、人間理性によって発見された「純粋に〈理念的な〉もの」なのです。そうした理念的な規範が、「法の理念」ないし「法の精神」として、ローマ法以来の諸国の法律・規則の中に、核心として見いだされるのです。

「17世紀の新しい自然認識が」「自然法則」に関して「擁護したのと同じ根本立言は、〈自然法〉の近代における発展によって、法と道徳性の領域へと転用されることになる。

解放の過程は、ここでもまた〔ギトン注――天文学の場合と〕同様の思考的な諸力によって担われ、〔…〕細部にわたるまで同じ道を歩んでいるのである。」天文学の場合と同様に「新しい自然法の純粋な〈内容〉は、古代や中世の規範から、本質的にはほとんど変わっていない。法の哲学にとってさしあたって重要なことは、むしろ、〈確信〉の新しい形式と新しい基礎を勝ちとることだったのである。

諸規則と諸規範の、堅固で、すべての恣意から解放された、根本的な財産〔…〕この財産は、単に外部から、なんらかの権威的な指示によって〈与えられている〉のではない。〔…〕この財産は、理性によって発見されなければならず、最終的には理性によってのみ保証されうるものなのである。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.188-190.

こうして、「自然」におけるガリレイの原理的主張と、法と道徳におけるグロティウスのそれとが、スピノザにおいて総合されることになります。

スピノザによれば、「神的な悟性」は、「人間的悟性」を、範囲と量において凌駕しているかもしれないが、両者の違いは、量的な差異にすぎず、なんら「様式の区別を意味していない」。神も人間と同じように思惟する。(『シンボルとスキエンティア』,p.185.)

【6-3】スピノザの「自然神論」と宗教

「神を、純粋に人間の形象をしたものと」し、神の思惟と行動を、人間のように“自由”で恣意的な気まぐれなものと考えるのが、「従来の神学の根本悪」である―――とスピノザはいう。

「スピノザ自身が明言するところによれば、」人間が、この偽りの「神学から自由になりうるのは、唯一、数学に助力を求め、客観的で必然的なものを主観的で偶然的なものから分け隔てることを、数学から学んだときだけなのである。そして、スピノザは、同じ確固不動の必然性を、自然に関してと同様、すべての精神的な存在と出来事に関しても要求している。」

『自然は、常に同じ自然であり……したがってまた、いかなるものであれ、そのものの本性を認識するための根拠は、また同一でなければならない。その認識はまさに、普遍的な自然の法則と規則に従うのでなくてはならない。』」(『エチカ』第Ⅲ章,序文)。

スピノザは、人間の精神と社会を、「自然」から区別しない。そして、宗教もまた、その例外ではない。

「この厳密に統一的な説明の仕方、この普遍的な〈認識理想〉は、いまやただ単に道徳性と法の領域で認められるべきであるのみならず、宗教の本来の中心点である『信仰の確信』の中核において、根本原理として確定されるべきである。―――この要請の中に、スピノザ体系の本来の急進思想と、本来の大胆さが、横たわっているのである。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.190-191.

「すべての擬人論的な拘束と歪曲から」宗教を救出するために、スピノザが向かう手段は、またもや・あの「自然の純粋な概念」への回帰という、ルネサンス・プラトニズムの根本思想である。

すなわち、「自然とは〔…〕諸事物に〔…〕固有な存在、堅固さ、そして規定性を与える純粋な〈法則性〉の表現として考えられるべきである。

『神学政治論』では、『自然』の概念は、はっきりと〈この〉意味で理解され導入されている。」「自然」は、「例外のない普遍的な法則にしたがって把握され」ている。「自然法則のこの概念は、〔…〕神的なものの純粋な本質態および実体と一致する。神を思惟することと存在と生起の普遍的な法則性を思惟することとは同じであり、また逆に、この法則性の制約はどれも、神の制約であり、それゆえに、神の真の否認を意味するのである。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.191-192.

Tchelitchew

ところで、スピノザの著作を読む者が、誰でも真っ先に感じることですが、スピノザの「自然神論」は、ふつうにイメージされる「汎神論」「自然神論」というものとは、著しく異なった印象を与えます。後者の代表としては、ジョルダノ・ブルーノ、シャフツベリ、ヘルダー、ゲーテなどが挙げられるでしょう。印象の違いは、正しく内容の相違でもあります。

「ジョルダノ・ブルーノとシャフツベリ、ヘルダーとゲーテ」のような「汎神論者」によれば、「神の認識がわれわれのものになるのは、単なる概念や、純粋な思惟の厳密さや明晰さにおいてではない。神的な働きをもった精神によって直接自己を満たし、自然のあらゆる特殊な作用の中に、そこで自らを語り顕わにする世界の『神霊』を感じとる者だけが、神の正しい認識を得ることができるのである。〔…〕」

シャフツベリの「このような溢れるばかりの生命観、個々の存在の豊かさとその無限の形態とに対するこのような情熱的な傾倒は」スピノザにとっては、「想像力の単なる遊戯と仮象にすぎないのである。」スピノザは、「なににもまして純粋な平穏、概念の安定した確実さを求めているのである。」スピノザによれば、「現象の生成の中をさまよっている間は、神の認識も神の平安も達成されえない」

『シンボルとスキエンティア』,pp.195-196.

これに対して、スピノザの「『神への知的愛』」は「神を完全に普遍的なものとして掌握するが、それが可能なのは、知的愛自体が、有限な自然の特殊性にではなく、理性の純粋な普遍性に由来しており、常に新たにそこから愛の炎を得ているからなのである。〔…〕

『神への愛』に関するスピノザの教説」は、神秘主義の系譜の中で理解することはできない。「スピノザが求めていた神と人間との合一は、〔…〕情念から生まれるのではなく、純粋な洞察から生まれ、〔…〕この洞察において維持され根拠づけられなければならないのである。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.199-200.

「スピノザが真正な神への愛に要求する『無私』は、〔…〕知的な要請」であって、「思考の洞察の確実さ、および神の〈概念〉の明晰さと純粋さに基づいているのである。」神への「無私」な愛に反するのは、人が神への愛と引き換えに「なんらかの『愛し返し』を期待」するときである。「愛し返し」を求めることは、「絶対者自身を、制約された、依存的な、感情をもちうるものの次元へとふたたび貶めるからである。神を正しく愛する者は、神が彼に愛を返すことを要求してはならない。」さもなければ、神は、その無限の実体としての本質を失い、「有限なものの圏域へと入りこむ」ことになる。つまり、人間的な交換社会の一員になってしまう。

「スピノザは、救済への意志にすでに〈形而上学的な〉誤謬を見ている。」すなわち、「個人が、自らの『魂の救済』への気遣いから出発して、神の認識に与ることは可能であるという考え」が、まちがっている。そもそも神の「認識への第一歩が、『この人』や『あの人』といった・単なる個々人である自我への気遣いを捨て去ることを、意味しているのである。なぜならば、この原理的な『超越』においてのみ、 神の名で呼ばれるに唯一値する普遍的な秩序への道が、われわれに拓かれるからである。

スピノザによれば、自我や個人が、宗教によって救済されるべきではない。むしろ、宗教の真理と本質は、まさに、自我や単なる個性〈からの〉救済に存しているのである。〔…〕

スピノザにとって妥当するのは、唯一、純粋な認識から生まれ、その光によって完全に浸透された愛だけである。」スピノザにとって、無限なもの(神)とは、「感覚と直観に耽って」感じとられるようなものではない。無限なものは、「その中で必然的な秩序と普遍的な法則性が明らかになるかぎりにおいて、〔…〕十全な認識にとって唯一可能な対象を形成するのである。この認識を前にして、愛に単なる感情の刻印を押すものはすべて熔け去る。この認識は、すべての感情から解放された、自由な認識への突破なのである。」

『シンボルとスキエンティア』,pp.201-205.

このように締めくくられたカッシーラーのスピノザ解釈は、ひじょうに独特なものだと思います。その根底には、カッシーラーのスピノザに対する・“プラトニズム”の面を強調した理解があるように思われます。

しかし、『エチカ』第5章で展開されている・この「神への知的愛」は、スピノザ思想のなかで最も難解な部分でして、私はなんどもアタックしていますが、いまだによくわかりません。したがって、カッシーラーの言葉を要約して示すほか、説明を加えることさえできないのです。

【7】さいごに―――“宿題”について。

以上見てきたカッシーラーの議論を要約すれば、

古代のプラトンから発して中世の哲学・自然学を支配してきた「象徴」による自然理解の伝統は、《ルネサンス・プラトニズム》におけるプラトン主義そのものの革新と展開によって覆えされ、人間理性に基づく数学的厳密さをともなった一義的世界把握の志向が、狭義の「自然」から、法・道徳領域に至るまでを包括することになる。

―――このように言えるかと思います。

ところで、前回(1)の最初に引用した《ブックメーター》のレヴューを、ここで、もう一度出しておきましょう。

「シンボル形式から見ると、科学も一つの解釈または認識の仕方である、と著者はいう。本書は、17世紀科学革命とデカルト、スピノザの哲学の登場に至る知識概念の変容を、sapientia(超自然的な事柄の知識/知恵)とscientia(自然的な事物の知識/知識)に区別され、後者に対して前者が優位していた中世・ルネサンス的伝統の崩壊に見る。」

「ルネサンス」を、古い中世的「サピエンティア」(神秘主義)に属すると見るか、新しい人間主義・科学主義に属すると見るかで、まず、相違がありますが、カッシーラーがこの本で述べているのは、後のほうの見解です。したがって、前のほうの見解に立つ↑このレヴューは、誤読であると言わざるをえません。

しかし、もうひとつ、“宿題”にしておいた問題がありました。

「シンボル形式から見ると、科学も一つの解釈または認識の仕方である、と著者はいう。」

という部分です。この本に収録されたカッシーラーの論文のどこでも、著者は、このとおりのことを述べてはいません。しかし、↑このテーゼは、主著『シンボル形式の哲学』をはじめとする主要な著作でカッシーラーが展開している・彼の思想の基本線であることは、まちがえないでしょう。

ただ、上で私が要約したこの本の大意は、「科学(近代科学)も、シンボル形式のひとつにすぎない」というテーゼと矛盾するようにも見えなくはありません。カッシーラーは、『シンボルとスキエンティア』収録の諸論文では、「シンボル形式」のテーゼに反する主張をしているのでしょうか?

そうではないと、私は考えます。

たしかに、この本の諸論文では、「象徴(シンボル)」という語は、もっぱら、ピュタゴラス=プラトン流の魔術的数学や、占星術、カバラーなどの神秘主義的な認識を指して使われています。ガリレイや後期ケプラーの科学的「自然法則」的概念を、「象徴(シンボル)」とは呼んでいません。むしろ、「象徴(シンボル)的思考」を払拭した時にはじめて現われるのが、近代科学的な「自然」概念なのです。

ところで、カッシーラーは、他方で、ケプラー、ガリレイらの努力の結果として、「慣性」「重力」「惑星の楕円軌道」といった「自然法則」の概念が、いわば、「5種の〈プラトン立体〉」のようなものとは異種の“新しい「イデア」”として、《実在性》を獲得した―――ということを、何度も強調しています。これらの概念は、動的な「量」の関係を表しうる「関数」概念であるという点で、プラトンの「象徴(シンボル)」的な概念とは、異なっているのです。

そこで、もし、「象徴(シンボル)」という語の意味を拡張するならば、ガリレイ、ケプラーらの「自然法則」的概念も、プラトンや神秘数学とは異なる意味で、ひとつの「シンボル」の体系である―――と言えるかもしれません。

一見まったく異なる双方のパラダイムを、「シンボル体系」ないし「シンボル形式」という・ひとつのカテゴリーにくくることができるのは、双方の概念がともに、現実の複雑な現象世界とは別の・ある「理想的」領域に《実在性》をもつものとして、確信されているからです。

そして、(この本の範囲では、そこまで扱っていませんが)、ガリレイ、ケプラー、ニュートンらが樹立した「シンボル形式」は、けっして最終的なものではなく、より新たな「シンボル形式」によって取って替られることはありうるし、じっさいに取って替られたことは、いまさら指摘するまでもないでしょう。

【必読書150番外】カッシーラー『シンボルとスキエンティア』―――終り。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡