09/09�̓��L

08�F44

�y�K�Ǐ�150�ԊO�z�J�b�V�[���[�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x(1)�\�\�\�f�b���E�~�����h������P�v���[��

---------------

.

�@

�@

Hugo Kaufmann (1868-1919�j�@�@�@�@

�@�����́B(º.-)���

�@�y�P�z�G�����X�g�E�J�b�V�[���[�ɂ���

�@�G�����X�g�E�J�b�V�[���[(1874-1945)�ɂ��ẮA�Q�N�قǑO�ɁA�y�a�k�T�L�z�Ȋw�Ɛ_�b�Ə@���ƁB�y�R�z�ł�����ƐG��܂������A���m�ߑ�v�z�j�́E�킩��₷���ēǂ݉����̂������Ƃ��āA20���I���̈ꎞ���ɓ��{�ł͂����ւ�ɗ��s���A�ނ̂قƂ�ǑS�������|��܂����B�������A�w�J�b�V�[���[����W�x�Ƃ��������̂��o����邱�Ƃ͂Ȃ��A���Đ��s�����|�̂قƂ�ǂ��A���݂ł͐�œ���s�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�J�b�V�[���[���A�N�w�j�A�v�z�j�̉���Ƃ��Č���A�������ɂ��̎v�z�j�ς́A�����ł͂��łɌ����Â���Ă���A����x��ɂȂ��Ă���Ƃ��������邩������܂���B�������A������J�b�V�[���[���g�̎��������v�z�Ƃ��ė�������A���́A�����ł��X���ɒl����w�E������������Ǝv���Ă��܂��B

�@�Ƃ��ɔ����́A�ߑ�Ȋw�j�ƉȊw�N�w�Ɋւ��铴�@���Ǝv���܂��B��Q������́A���̕���ł��A�j�[�`�F�A�x���O�\���A�t���C�g�̉e�������t�����X�̏��w�h���S����Ԃł����A�����Ƃ͈قȂ鎋�p�ƁA���ێ�I�ȃX�^�C���̋c�_�Ƃ��āA�J�b�V�[���[�����ڂ����̂ł��B

�@��������A�ˁF�u�ߓ��m��w�V�w�v�z�j�x�����܊w�|���Ɂv��������Ń������[�������������ɁA

�u�J�b�V�[���[�́A20���I�O���܂ł̓N�w�҂ŗB��A�ȗ��ς��[�N���b�h�����F�߂��B�w�V�J���g�w�h�ɑ����Ȃ�����A�V�w�ɑ��čł������ꂽ���߂������Ă����ނɑ��Ă͌h�ӂ�\���Ă����ׂ��ł��낤�B�x�v

�@�Ƃ̓����̎w�E�����������āA���܂���̂悤���J�b�V�[���[�̏d�v����z�N���܂����B

�@�J�b�V�[���[�́u�V�J���g�w�h�v�ɑ�����Ƃ���Ă��܂��B�������ɁA�ߑ�Ȋw�i�����ɐ��w�C�V���w�C�͊w�j�̊�{�����A�J���g�̍�����`�I�Șg�g�݂ōl����X�������邩������܂���B�ߑ�Ȋw�̊m���ɑ��ė͂��������̂́A�����A�ώ@�A�Ƃ������A�[�I���@�����A�l�ԗ����̓Ƒn�I�ȍ����I�v�ҁ\�\�_���I�E��㈓I�ȕ��@�ł������A�Ƃ�����{�I�ȍl�������A�J�b�V�[���[�ɂ͂���悤�ł��B

�@�������A�J���g�̉Ȋw�N�w�̘g�g�݂́A�w�̌����A���[�N���b�h�̖����E��l�ȎO������Ԃ��A��ΓI�A�v���I���i�������ؖ����Ȃ��F�߂���ׂ���{�^���j�Ƃ��đO�܂��B���̘g�g�݂��Ύ����邩����A�[�N���b�h�w�͔F�߂���]�n���Ȃ��̂ł��B

�@�Ƃ��낪�A�J�b�V�[���[�́A���̓N�w�҂��N�������ł��Ȃ��������_�ŁA�[�N���b�h�w���\�S�ɗ������A����̓N�w�̊�b�ɐ������̂ł��i�w���̊T�O�Ɗ��T�O�x,1910�N�j�B����́A���M�����ׂ����Ƃł��B

�@���āA����́A1995�N���s�̖��w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x���Ƃ肠���܂��B���̖{�́A���{�̖|��҂��҂��J�b�V�[���[�̃A���\���W�[�ł��āA�ߑ�Ȋw�Ƌߑ㐸�_�̊�Ղ��\���������l�T���X�E�v���g����`�\�\�\�Ƃ����ނ̒��S�v�z�������_�����I��Ă��܂��B

�@�G�����X�g�E�J�b�V�[���[���C�����O�v�E����w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�\�\�\�ߑト�[���b�p�̉Ȋw�ƓN�w�x,1995,����ȏ��[.

�@�{���̑�[�͂́A�X�s�m�U�������Ă��܂��B�J�b�V�[���[�ɂ����ẮA�X�s�m�U���A�g���l�T���X�E�v���g�j�Y���̍Ō�Ɉʒu����听�ҁh�ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�X�s�m�U�̓N�w�̌n�́A�u�P�V���I���������悤�Ɠw�߁c�c���F���̐V�����\�z���k���l�T���X�E�v���g�j�Y���̌[�֓I�Ȋw���_�\�\�\�M�g�����l�ɁA�{���̎d�グ���{���v�����̂Ƃ��ĕ]������܂��B

�@�������A����Ń����N�����s�u�b�N���[�^�[�t�̃������[�ɂ́A

�u�V���{���`�����猩��ƁA�Ȋw����̉��߂܂��͔F���̎d���ł���A�ƒ��҂͂����B�{���́A17���I�Ȋw�v���ƃf�J���g�A�X�s�m�U�̓N�w�̓o��Ɏ���m���T�O�̕ϗe���Asapientia(�����R�I�Ȏ����̒m��/�m�b)��scientia(���R�I�Ȏ����̒m��/�m��)�ɋ�ʂ���A��҂ɑ��đO�҂��D�ʂ��Ă��������E���l�T���X�I�`���̕���Ɍ���B�v

�@�Ə�����Ă��܂��B�ׂ��������A�s�[�R�E�f�b���E�~�����h�����͂��߂Ƃ��郋�l�T���X�v�z�́A�����R�I�E�@���I�ȁu���z�I�v�F���ɑ��āA�l�Ԃ̓Ƒn�I�Łu���R�v�Ȏ��R�F���̗D�ʂ��咣���Ă���A���̎v�z���A�P�v���[�A�K�����C����f�J���g�A�X�s�m�U�Ɏ���Ȋw�E�N�w�́g�v���h���݂��т����\�\�\�Ƃ����̂��A�{���ł��J�b�V�[���[�̎咣�̊�{���ł��B���̓_�ŁA��̃������[�ɂ͌�ǂ�����܂��B

�@�������A�u�V���{���`���Ƃ��Č���ƁA�Ȋw����̉��߂܂��͔F���̎d���ł���v�Ƃ����̂��A�J�b�V�[���[�́E����{�I�ȍl�����ł��邱�Ƃ́A�܂���������܂���B�����ł����Ă����A�[�N���b�h�w�̏\�S�ȗ����ƕ]���Ƃ����A������҂̒ǐ��������Ȃ��ނ̋Ɛт������������̂ł��B�u�V���{���`���v�Ƃ����E�ނ̈�푊�Ύ�`�I�Ȋϓ_�A�Ȃ����_��ȉȊw�j�ς́A�u���l�T���X�E�v���g�j�Y���ɂ��[�֓I�Ȋw���_�̊m���v�Ƃ����{���̊�{�咣�ƁA�ǂ������W�ɗ��̂��H�c�c���̌����́A���̃������[�̍Ō�ɖ��炩�ɂ������Ǝv���܂��B

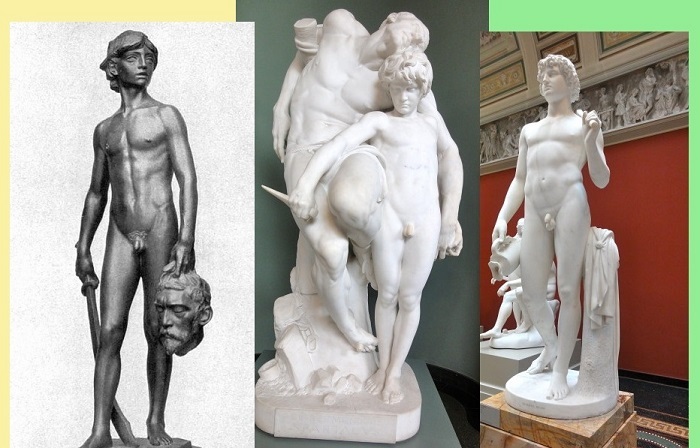

Friedrich Enterrez(1763-1823): "Eros"

�@�y�Q�z�i�`�X�E�n�C�f�K�[�ƃJ�b�V�[���[

�@��Q�����Ɍ��������Ƃ���t�@�V�Y���Z�����̃h�C�c�ŁA���_���l�N�w���J�b�V�[���[�́A�i�`�X�}�̈���Ƃ��ăh�C�c�N�w�E�́g�v�V�h����ĂĂ����n�C�f�K�[�ƁA���_�����܂����B���l�T���X�E�v���g�j�Y������[�֎�`�ɂ�Ȃ鐳���I�g�ߑ㐸�_�h���\�����J�b�V�[���[�́A�n�C�f�K�[�ɂƂ��ẮA�܂��ɓ|���ׂ��\�\�\�������e�Ղɓ|����\�\�\�ے��I�W�I�ł���������ł��B

�@1933�N�q�g���[�̐��������ƂƂ��ɁA�J�b�V�[���[�́A���̊Ǘ����ɂ������u���@�[���u���N���Ɂv�\�\�\���_���l��s�ƃ��@�[���u���N���ݗ��������l�T���X���ЁE���o�����̏N�W�ف\�\�\�ƂƂ��ɁA�C�M���X�ɖS�����܂��B�̂��܂��Ȃ��A�X�E�F�[�f���ɋA�����A����ɃA�����J���B���ɈڏZ�A�I��ԋ߂� 1945�N4��13���ɋ}�����Ă��܂��B�ނ��i���������A���[���b�p�ł́A�\�A�R���E�B�[�����́A���X15���ɂ͉p�R���n�m�[�t�@�[��̃x���Q���x���[���������e��[�A���l�E�t�����N�̎��S�n]��������Ă��܂��B�J�b�V�[���[�́A�������炭�����Ă���A�l�ނ́g�h���̉h��ڂɂ��邱�Ƃ��ł����ł��傤�B

�@���̃������[�ł́A�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x�Ɏ��^���ꂽ�_���̂����A

�@�V�u�W�����@���j�E�s�[�R�E�f�b���E�~�����h���\�\�\���l�T���X�ϔO�j�̈ꌤ���v,pp.53-107.

�@�X�u���[���b�p���_�j�ɂ�����P�v���[�̈ʒu�v,pp.121-131.

�@�Y�u�K�����I�̃v���g����`�v,pp.133-154.

�@�[�u��ʓI���_�j�ɂ�����X�s�m�U�̈ʒu�v,pp.177-205.

�@�̂S���Ƃ肠���܂��B

�@�y�R�z�W�����@���j�E�s�[�R�E�f�b���E�~�����h���i��V�_���j

�@�s�[�R�E�f�b���E�~�����h���i1463-1494�j�́A���{�ł͍��Z�̗ϗ��Љ�̋��ȏ��ɓo�ꂷ��̂ŁA��r�I�m��ꂽ�v�z�Ƃł��B���l�T���X�́g�l�Ԓ��S��`�h���ے�����悤�Ȋm�łƂ��������ƁA�_���`��O�ꂵ�Ĕr�������킩��₷���A���Ă����A���ȏ��ɂӂ��킵���ƌ����Ă���̂ł��傤�B�������A���̎v�z���e�𗧂������ĉ�������{�́A�킪���ɂ͏��Ȃ��悤�ł��B

�@�s�[�R�̎v�z�̓������ЂƂ��ƂŁA����A�ӂ����ł����A�@�g���R�h���E�Ɓg�l�Ԑ��_�h�̐��E�A�Ƃ����Q���I��ʁA�����āA�A�_�b�A�肢�A�@���ɑ���g�l�Ԃ����R�h�̗D���\�\�\�ƁA�܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂��B�A�́g�l�Ԃ����R�h�ɑ���m�M���A�g���R�h���E�ɑ���l�Ԃ̓��@�d�d�����Ȃ�@���ɂ����`�ɂ������Ȃ����R�����̊m���ւƌ��킹�邱�ƂɂȂ�܂��B�������s�[�R�́A�Ñ�E�������v���g����`���A�傫���ϗe�������̂ł��B

�@�u���R�̗̈�v�Ɓu���R�̗̈�v�̋�ʁB�u���R�w�I�Ȃ��̂͂��ׂāA���i�ȕK�R���ɏ]�����Ă���B��I�Ȃ��̂͂��ׂ����R�Ɋ�Â��Ă���A���̌��t�ɂ���Ă̂ݗ������邱�Ƃ��ł���B�v�e�X�̗̈�ɂ́A���ꂼ��ɓK�ȔF�����@���K�p����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.103.

�@

�u�s�[�R�ɂƂ��āA�N�w�I�^���̊�́A���̍P�퐫�A���̐Ĉꐫ�A���̓��ꐫ�ɑ����Ă���B�ނ́A�N�w���q�i���̓N�w�r�Ƃ��āA���Ȃ킿���̎�v�ȓ_�ɂ����ĕs���ȁA�i������w�^���x�̌[���Ƃ��ė��������B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.54.

�@���Ȃ킿�A�s�[�R�ɂƂ��Ă��A�s�^���t�Ƃ́A����������̑O�Ɍ��鐢�E�́g�����܂��h�Ȏ����Ƃ͈قȂ�A�s�b�q�E�t�́E�i�����s�ς��u�C�f�A�v�������̂ł��B���̓_���s�[�R�́A�v���g�j�Y���̒����ȐM��҂ł����B

�u���k�s�[�R�\�\�M�g�����l�́A���݂̐[���̔閧�����Ɛ}�`�̌����ɂ���Ĉ���ꂤ��ƍl���Ă����v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.74.

�@�����Ƃ��A�s�[�R�́A�ނ̐�o�҂ł����j�R���E�X�E�N�U�[�k�X�i1401-1464�j�Ƃ͈قȂ��āA�݂����琔�w��w�����������킯�ł͂���܂���B�ނ̌����u���w�v���Ȃ킿�u���Ɛ}�`�̌����v�Ƃ́A�Ñ��s���^�S���X�w�h�̂悤�ȁg���p�I���w�h���A������o����̂ł͂���܂���ł����B����́A

�u�V�s���^�S���X��`�I�Ȑ��̐_���`�̌`�����v�Ȃ������B

�@���́g���p�I���w�h����A�_���`�I�ȁu�萯�p�v�܂ł́A�킸���Ȉ���ł��B�����A�Ñォ��A�N�U�[�k�X�A�s�[�R�ȑO�܂ł̑啔���̐��w�҂́A���̖��p�I�v�l�ɂƂ���Đ萯�p�ɒ��������������A�ߑ�I�ȓV���w�A���R�w�ւ̔��́A�J����邱�Ƃ��Ȃ������̂ł��B

�@�������A�s�[�R���A���́u�萯�p�v��襘H�Ɋׂ�Ȃ������̂́A���w�Ƃ͕ʂ̔ނ̎v�z���A�肢��_���`���������ے肵������ł��B

�@

�@�s�[�R�͐萯�p��f���Ƃ��čU���������A����́A���w�I���R�ρE�F���ς̊ϓ_����萯�p����M�ƌ��Ȃ�������ł͂Ȃ��A�萯�p�̉^���_���A�ނ̎咣����l�Ԃ����R�Ɩ������邩�炾�����i�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.77.�j

�u�l�Ԃ̓����I�Ȓn�ʂƂ́A���̂����Ȃ�푢���Ƃ��قȂ��āA�l�Ԃ͂��̓����I�Ȑ��i���������g�ɕ����Ă���A�Ƃ������Ƃł���B�l�Ԃ́w����q����r�Ƃ���̂��́x�ł���\�\�����Đl�Ԃ͎��������������ׂ��͌^���������g������������B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.77.

�@�s�[�R�́w�l�Ԃ̑����ɂ��Ẳ����x�̂Ȃ��ŁA

�u�n����̓A�_���Ɏ��̂悤�Ɍ�肩����B

�@�w�����͒�܂����Z�����A�ŗL�̎p�`���A���܂����g�ɓ��L�Ȃ����Ȃ�V���̍˂��A���܂��ɗ^���Ȃ������B�c�c���܂��������őI�ԏZ���A�p�`�A�V�����A���܂������ď��L���邽�߂ł���B�c�c���܂��́A�����Ȃ鐧���ɂ���ė}������邱�Ƃ��Ȃ��A�k�c�l���܂������R�ӎu�ɂ��������āA�������g�ɑ��Ď����̖{�����߂邾�낤�B�c�c�����͂��܂����A�V��I�Ȃ��̂Ƃ��n��I�Ȃ��̂Ƃ��A�����ׂ����̂Ƃ��s���Ȃ���̂Ƃ��n��Ȃ������B����Ƃ����̂��A���܂����A�������������̎��R�ȑ����ł���`���҂ł��邩�̂悤�ɁA�����̑I��D�ނǂ�Ȏp�`�ɂł��������������Â��邽�߂ł���B�x

�@�l�Ԃ��������g�̑�����ł���`���҂ł���Ƃ������̊ϔO�k�c�l�l�Ԃ͂��̑��݂��A�������g�̏��s�ׂɕ����Ă���̂ł���B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,pp.77-78.

�@�l�Ԃ́A�V�g��V�E�̉b�q�I���݂��Ď�������߂邱�Ƃ��ł���B�l�Ԃ́A�Œ肳�ꂽ�{����^�����Ă͂��Ȃ��B�u�l�Ԃ͎���̊������A�ނ������œƎ��ɁA���������R�Ȍ��f�Ɋ�Â��Ă����B������ꍇ�ɂ̂ݏ��L����̂ł���B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.81.

�@�l�Ԃ͎������g���A�ǂ�Ȃ��̂ɂ��n��グ�邱�Ƃ��ł���Ƃ����E���̍���I�ȁs���R�t�̊ϔO�����A�s�[�R�������ď��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��M�O�ł����B���������āA�l�Ԃ́A�����̉^�����A���i���A���猈�肷�邱�Ƃ��ł���̂ł���A�萯�p�̂悤�ɁA����f���̓����ɂ���Đl�Ԃ̐��i��^�������肳���A���邢�͉e������Ƃ����l���́A�����Ď���邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł����B

�u�s�[�R�̉����ɂ����āA�l�Ԃ͎������g�̂قƂ�ǎ��R�Ȍ`���҂ƌĂ��B�k�c�l�l�Ԃ́A���R���ނɎ������f�ނ��玩�����g�̎p�`�݂����A����Ӗ��Œ��肾���Ȃ���Ȃ�Ȃ��w�����Ɓx�ł���B�v�|�p�A�Ƃ��ɑ��`���p�́A���܂�P�Ȃ銴�o�I�����̖͕�ł͂Ȃ��A�u���v�̑n���Ƃ����A�u�l�ނ��k�c�l���F�Â����k�c�l���_�I�ȖړI�������������k�c�l�Ȃ��Ȃ�A�������g���珔�`�Ԃ̐��E���Y�o����Ƃ����l�Ԃ̔\�͂̒��ɂ́A�ނ̐����I���R���\������Ă��邩��ł���B�|�p�Ƃ��k�c�l����V�����w���R�x�݂�������̂ł���B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.93.

�@�������āA�s�[�R�ɂ����ẮA�F���̂Q�̗̈悪��ʂ���܂��B�s���R�t�̗̈�ɂ����ẮA���w�I�ȕK�R���\�\�\�Ƃ����Ă��A�����ɐ_���`�I���ے��I�ȁ\�\�\���x�z���Ă���B�������A�s�l�ԁt�̗̈�ɂ����Ďx�z���Ă���̂́A�ǂ��܂ł��s���R�t�Ȑl�Ԃ̈ӎu�̗͂ł���B

�@�N�U�[�k�X�́A

�u�����_���̖{���ւ̓��@��^����l�Ԃ̔F���̗̈悪����Ȃ�A����͐��w�I�F���ł���B�v�u�����͂����̊w�m�ɂ����āA�����̐��w�ȊO�Ɋm���Ȃ��̂��Ȃɂ������Ă��Ȃ��v�Əq�ׁA���������u���݁E�̕��ՓI�Ȑ��w�I�\���ƋK��E�̊ϔO�����������B�k�c�l���݂̐��_�I�j�S�ƋN���́A�k�c�l���ՓI�Ȏ��R�@���A���Ƒ傫���̖@���v�̒��ɂ���B

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,pp.73,79.

�@�������A�s�[�R�́A���w�I���u�C�f�A�v�Ɏx�z���ꂽ���E��F�߂��A�u�C�f�A�v�ς����v���g���I�m���Ƃ͕ʂ́u�B���ꂽ�m���v���������āA�u���A�̈Â�݁v�̂Ȃ��ŁA�l�Ԃ́s���R�t�����A�u���R�̂����Ȃ�K�R���������݂ɗ����A���R���č��߂�ꂽ�A�l�Ԃ����R�̌��v(p.79�j������̂ł��B

�@�@�N�U�[�k�X�ɂ��A��Ԃ̂����Ȃ�_�������ł���A���̓_�ɑ��ē����I���l�������Ȃ��B���Ȃ킿�A�̂��Ƀj���[�g���ɂ���Ē莮�����ꂽ�悤�ȁA�K�w�����ڂ��Ȃ���l�ȎO������Ԃ��A�����ɂǂ��܂ł��L�����Ă���̂��A���̉F���ł��B

�@�s�[�R�́A���̍l�������A���Ԃɑ��āc�c�l�Ԃ̗��j�ɑ��ēK�p���܂��F

�u���Ԃ̏��u�Ԃ͑��̊e�X�̏u�ԂƓ����ł���B�v�u�l�Ԃ̖{���v�����ł���A���̌ŗL�̑��������ɑ����邩�Ƃ������Ƃ́A����ꂪ���ԂɊւ��ČŒ�I�ȉ��l���̂āA�u�ߋ��A���݁A������I�Ȍ����ɂ����ė�������ꍇ�ɂ̂݁A���f���ꂤ��̂ł���B�v�����ɂ͂��߂āA�u�l�Ԃ����R�̏\�S�ȈӖ����J�������B�v

�u���j�̊e�X�̏u�Ԃ́A����V�����n�܂�A�܂�����V�����o���_�Ɨ������ꂤ�邵�A�܂���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,pp.81-82.

�@���j�I���E�̒��S�́A���鏊�ɂ���B�S�̂��u�����̗̈�Ƃ��Č���v�A�O���͂Ȃ��B�u�m�I�ɂ��ė��j�I�Ȑ��E�̎��ӂ͌��肳�ꂽ��Œ肳�ꂽ�肵���Ȃ�����ł���B����͐l�X�̓����ɂ���Ă������L�����Ă䂭�̂ł���B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.97.

�@�l�Ԃ́s���R�t�̌��ʂƂ��āA�l�Ԃ́A���z�I�Ȑ_�̋�����^���ɂƂ���邱�ƂȂ��A����̒m���ɂ���ās�^���t��T�����Ă䂭���Ƃ��ł���̂ł����A�s�^���t�̒T���́A���ꎩ�̂��A�u�G���[�X�v�̔��I�Ȃ̂ł��B�l�́A�s�^���t��m�邱�ƁA���L���邱�ƈȏ�ɁA�����T�����邱�ƂɊ�т����������܂��B

�u�w�����́A�k�c�l�����邱�Ƃɂ���ď��L���邱�Ƃ����A�F���ɂ��T�����i�v�ɍs�Ȃ��Ă��A����ꂪ�T��������̂��������Č��������Ȃ����Ƃ̕����ނ���I�ԁB�x�v

�u�T�����邱�Ƃɑ����A���L���邱�Ƃɑ�����̂ł͂Ȃ��������̌`���́A�k�c�l���̂����Ȃ鑶�݂ɂ�����ʉ��l���A�l�Ԃɗ^����B�Ƃ����̂́A�ӎu�����R�̒��ɕ\������Ă����I�͂قǍ������̂͂Ȃ�����ł���B����݂̂��A�l�Ԃ̖ڕW�Ɓw���Ȃ��S�x���`������̂ł���B�����l�Ԃ��A�������d���Ŏ��Ȃ��x�z���邱�Ƃ����̖�S�ɋ����Ȃ�A�l�ԂɂƂ��ē��B�����Ȃ����̂͂Ȃɂ��Ȃ��B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,pp.82-83.

�@�u�l�Ԃ����R�v�̋A���Ƃ��āA�l���u�����P�ƈ��Ƃ����q���r�ɒ��ʂ��Ă���v�B����́A�u���R�v�ł��邪�䂦�ɕ���˂Ȃ�Ȃ��l�Ԃ̏h���ł���B�܂��A�l�́A���́u�P�ƈ��Ƃ����q���r�v���A�u�������g�̗͂ʼn������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B�����悤�̂Ȃ��E���̂Q�̉ۑ肪�A�u�l�Ԃ̖{���̒��ɂ͑�����̂ł���B�v

�u�l�Ԃ����R�́A�ނ��������g�ɉۂ���s�f�̑n�����̒��ɑ�����B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.89.

�@�������ɁA�l�Ԃ́g�Ȃ�ɂł��Ȃ��h�̂ł����A�g���A�Ȃ��h��������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�s�[�R�ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A�l�Ԃ����Ȃ��`��������Ƃ������ƈȏ�ɁA�l�Ԃ��A���Ȃ��`���g���悤�Ƃ���h���_�̗͂������ƁA�ӎu�́s���R�t�������ƂȂ̂ł��B

�@�������ɁA�s�[�R�̎��R�ς̐_���`�I�Ȗʂ����Ă����܂��傤�B

�@�l�Ԃ��A����Ȃ��s���R�t��L���Ă���̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA�s���R�t�́A�I���݂ł��B�s���R�t�̎����́A�˂ɕϓ]���Ă�܂Ȃ��̂ł����A�����͎���̖ړI�������ĕω�����킯�ł͂Ȃ��A�˂ɁA�Ȃ�炩�́u�O�I�Ȍ����̍�p�v���āA�ω�����̂ł��B���R�w���Ƃ炦����I�����́A���̍�p�Ɂu���S�Ȏ��������ĕ��]����v(p.92)�B�s�[�R�ɂƂ��āA�s���R�t�́A�K�R�I�Ƃ��������A���S�Ɂu�I�v�Ȃ̂ł��B

�u�ނ��ʗp����Ǝv���������́A�q�F��������`�r�̌����Ɠ����Â��邱�Ƃ��ł���B

�@���R������������\������Ă���̂ł͂Ȃ��A�܂����̂ɂ���đ��݂ɈقȂ�A���ݕ��̂��܂��܂ȕ��ނɕ�������̂ł��Ȃ��B������P��̑傫�ȑ��݂Ɋ֘A���鐶�����`�����Ă���A���̐����́A�S�̂̉^�����e�X�̕����ɂ����Č��������ꂤ��悤�Ȏ�ނ̂��̂ł���B�����ɂ����ẮA��ԓI�Ɉ�_���玟�̓_�ւƘA�����鏔��p�̊Ԓf�̂Ȃ��A�������邾���ł͂Ȃ��B�Ɠ��̑S�ʓI�ȁw�����x���x�z���Ă���A���̗͂ɂ���ČX�̏o�����͏o�����̑S�̌n�ƌ��т����Ă����̂ł���B

�@�F���́A��{�̒���߂����̂��Ƃ����̂ł���A���̂���_�ɐG���Ƃ��̔g��͂���������ւƓ`���A���̎��̂����镔���ɂ����Ċ��m���ꂤ���̂ł���B�v

�@���̐��E�ς́A�X�g�A�h�|�Z�C�h�j�I�X�܂ők��B�u���̐��E�ςɂ��A���R�ɂ��Ă̂�����q�F���r�Ƃ́A�����̂��̉F���I�����Ƌ������邱���������Ӗ����A��荂���̂��̂ւƌ��������Ƃ͂ł��Ȃ��B����ꂪ���R�ɂ��Č`�����Ă���T�O�͂��ׂāA��������炪�P�Ȃ钊�ۂɂƂǂ܂�Ȃ��Ƃ���Ȃ�A���̊���琶����̂ł���B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.99.

�u�s�[�R�̊�{�I�Ȏ��R�N�w�ς���V�F�����O�̐��E���썰�_�ɂ܂ŁA����ЂƂ̎v��������Ă���B�s�[�R�ɂƂ��Ă��܂��A���E���썰�́A���E�����̐[���̑��݂ɂ����Čq���Ƃ߂���̂ł������B����͉F���̑��l�ȉ^�����ׂĂ̌���ł���A�����ɒ����ƒ��a��^���Ă���B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.100.

�u�v�l���鑶�݂Ƃ��Đl�Ԃ͓V�𗝉����A���̗�����p�ɂ���ēV�𗽉킷��B�v�\�\�\�s�[�R�́u���̋c�_�̂����Ƃ����ڂ��ׂ��_�́A���R�Ȋw�̐i���ɂƂ��Č���I�ȈӋ`�������ʂɒB���Ă��Ȃ�����A���̒B���͐����ȉȊw�I�v�l�Ƃ͂܂������قȂ�����Ղ̏�œW�J�����Ƃ��������ł���B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.105.

�@�������A�s�[�R�̓Ɠ��́s���R�t�̎v�l�́A�P�v���[�̐��w�I�Ő����ȉȊw�I�v�l�ȏ�ɁA�F���ς̊v�V�̂��߂ɂ́u���ʓI�ł������v�B�Ƃ����̂��A���߂Ō���悤�ɁA�P�v���[�́A�s�[�R�̒m��Ȃ����������Ȑ��w�I�_������g���A�u���w�I���R�ρv�������Ă��Ȃ���A�Ƃ�����ΐ萯�p�̎v�l�Ɋׂ肪���ł������B�s�[�R���S�ے肵���萯�p�́u�V���{���v�l�v�ɁA�P�v���[�́A���������Ƃ��Ă����B

�u�P�v���[���g�v�u�s�[�R�Ƃ�����s�ҁv�Ɉˋ����Ă��Ȃ���A�u�ŏI�I�Ȉ���݂������Ƃ͂ł��Ȃ��������낤�B�v�u�~�����j��ꂽ�̂́A�Ȋw�I��ՂɊ�Â��������ɍ����I�ȋc�_�ɂ���Ăł͂Ȃ������B���E�ɑ���V�����ԓx�ƐV�������o�k�܂�A�u�l�Ԃ����R�v�ƒm���̗D�ʂɑ���m�M�\�\�\�M�g�����l���K�v�������̂ł���B

�@�s�[�R���g�́A���̐V�������o���A���̃G�s�O�����ɂ��߂Ă���F

�@�w�썰�́c�c��Ղ́c�c�V�����̑�ł���B�x�i�s�[�R�E�f�b���E�~�����h���w�\���萯�p���_�x,3.27�j�v

a.a.O.

�@

�@

�@�y�S�z���n�l�X�E�P�v���[�i��X�_���j

�u�w���̎҂����͒P�Ȃ�v�Z�Ŗ������邩������Ȃ��B�������𖣗����Ă���̂́A�V���w�̐��ł����\���̋K�����Ɖ^���̔������ł���B�x��

�@�����̌��t�͎��ہA���w�I�v�Z�̉��l�̉ߏ��]�����Ӗ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�k�c�l�������ނɂƂ��āA�v�Z�͏�Ɋ�_�����ďo���_��\�킷���̂ł����Ȃ������B�ނ̒Nj������ڕW�͌v�Z���̂ł͂Ȃ��A�v�Z������ւƂ����闝�_�̌`���ɂ������B�k�c�l�P�v���[�����[���b�p���_�j�ɂ����ĉʂ���������߂ďd�v�ȍv���̂ЂƂ́A���̌��i�Ȃ܂ł��N�w�I�Ȏu�����ɂ���B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,p.122.

���@�P�v���[�́A�v���n�c��t�����w���E���X�X���Ď莆�B

�@���n�l�X�E�P�v���[�i1571-1630�j�́A�����_�����[�}�鍑�̂������v���n�ɏ�����A�V���ϑ����e�B�R�E�u���[�G�̂��Ƃŏ���Ƃ��ē������B�e�B�R�́A����ł͂��������i�]�����͂܂����������j�����Ȋϑ��L�^���₵�A���̋L�^�����ēV�̂̉^���𖾂炩�ɂ���d�����P�v���[�ɑ����ĖS���Ȃ����B���O���e�B�R���g�́A�܂��n�����ɂ͓��ݏo�����A���G�ȓV�����ɂ���Ęf���̉^�����𖾂��悤�Ƃ��Ă����B

�@�����̃��[���b�p����̐������c��Ȋϑ��L�^���e�B�R����p�����P�v���[�����g�̂́A�c��Ȍv�Z�ɂ���āA�f���̉^���@�����A�[����Ƃ����A�C�̉����Ȃ�悤�Ȏd���������B�P�v���[�́A���̎d������肨���āA�f���^���Ɋւ����u�P�v���[�̂R�@���v�������̂����A���R�̂��ƂȂ���A�v�Z�����ł��̌��ʂɒB���邱�Ƃ��ł����킯�ł͂Ȃ��B

�@�v�Z�̌��ʂƂ��Ă݂��т�������_�𐳂����\�z���A���肵�������Ōv�Z��i�߂Ȃ���A���ʂɒB���邱�Ƃ͍���ł���B�Ƃ��ɁA�P�v���[�̏ꍇ�ɂ́A�݂��т��ꂽ���_�́A�n�����ɂ��ƂÂ����̂ł���A�������A�ȉ~�O����̕ϑ��^���i�����Ȃ�����x���Ȃ����肷��j�Ƃ����A�R�y���j�N�X���܂������v�����Ȃ������悤�ȁg��ȁh�^���������B���炩���ߗ��_�̗\�z�������ɓ��B������悤�Ȍ��ʂł͂Ȃ������̂��B

�@���������āA�P�v���[���u�R�@���v�ɓ��B�����̂́A�e�B�R�����C�悭�ϑ��������߂����ł͂Ȃ��A�P�v���[�̌v�Z�\�͂̂����������ł��Ȃ������B�Ȃɂ����A�P�v���[���A�u�\���̋K�����Ɖ^���̔������v�����悤�Ƃ��Ă������ƁA�V�̂̉^���Ɋւ����u�N�w�I�v�T�����߂����Ă������Ƃɂ���B

�@�A���X�g�e���X���R�w�̓`���̂��Ƃł́A�V��̕��́\�\�\���z�A���A�f���A���X�\�\�\�݂͂ȍ��M�ȑ��݂ł��邩��A�����̋O���́A�����Ƃ����M�Ȑ}�`�ł���u�~�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�������A���M�ȑ��݂́A�ł��邾���s�ϕs���łȂ���Ȃ�Ȃ�����A�^���͈�l�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A�����^���ł���B

�@�Ƃ��낪�A���������̓V�̂̊ϑ��L�^�́A�u�����~�^���v�Ƃ͎��Ă������Ȃ��A�����Ȃ�����x���Ȃ�����A���ɂ͖߂�����i��A���邢�̓W�O�U�O�́g�������̉^���h�������Ă��邱�Ƃ��A�������ɂ͂����肵�Ă����B�����ŁA���̂悤�ȁE���������s�K���Ȃ悤�Ɍ�����u���ۂ��~���v���߂ɁA�����̉~�O���̏�̓����^����g�ݍ��킹�āA�f���^�����g��́h����������A�s�Ȃ��Ă����B

�u�~�ɂ����Ă̂݁A��l���Ƃ��������ȗ��O���������䂦�ɁA�~�͗B��̊��S�Ȑ}�`�Ȃ̂ł���B�A���X�g�e���X���R�w�S�̂����̑O��Ɋ�Â��āv����B�u�V�̂Ƃ����i���s�ςȎ��̂́A���̉^���ɂ����Ă��v�~�ɂ���Ď�������u���ݓI�Ȉ�l�����ő���ɕێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�@�R�y���j�N�X�ɂ����Ă����l�ŁA�u���S�ȉ~�O���v�������u���R�̍��M�ȎY���ł���V�̂Ɂv�ӂ��킵���B�����āA�V�̂̉^���́A���x�����łȂ���Ȃ�Ȃ��B�u���x�̌����́A�^���͂̌����ɂ���Ă����������ꂦ�Ȃ����A�v���̂悤�Ȏ㉻�́A�n��̉^���ɂ����������Ȃ��B�R�y���j�N�X���]���Ă����u�N�w�I�O��ɂ��A�v�V�̕��̂��u�V�̒m���A�q�i���̉^���́r�ɂ���ĉ~������^��Ă���̂ł���B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,pp.122-123.

�@����ɑ��āA�P�v���[���ŏI�I�ɓ������ʁi�P�v���[�̖@���j�́A���̂Ƃ���F

�y��P�@���\�\�ȉ~�O���̖@���z

�@�f���́A���z���œ_�̂ЂƂƂ���ȉ~�O������B

�y��Q�@���\�\�ʐϑ��x���̖@���z

�@�f���Ƒ��z�����Ԑ����i���a�j���P�ʎ��Ԃɑ|�߂���ʐρi�ʐϑ��x�j�́A���ł���B

�y��R�@���\�\���a�̖@���z

�@�f���̌��]�����̂Q��́A�O���E�����a�̂R��ɔ�Ⴗ��B

�u�P�v���[�́A�k�c�l�`�̂̓��ꐫ�����@���̓��ꐫ�ւ̈���������ē��݂������ŏ��̐l�������v�B

�@�P�v���[�́A��������炸�����~�^���̑g�ݍ��킹�ɂ�������Ă��铯���t�@�u���L�E�X�Ɉ��Ă��ԏ��ŁA�u�^�̖{���I�ȓ��ꐫ�́A�^�����̂₻�̋�ԓI��l���A���邢�͂��̎��ԓI��l���ɂł͂Ȃ��A�ނ��댴���ɋ��߂���ׂ��ł���B����䂦���S�ȗ��_�́A�\�Ȃ�����P���Ȍ�������A�ł��邾���傫�ȑ��l���Ƒ��l�Ȍ`�Ԃ��悤�Ȃ��̂ł���B�v�Ɠ����Ă���B

�u�P�v���[�́A���̊�{�I�����̂��߂Ƀv���g���ɂ͏����������Ă��Ȃ��B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,pp.123-124.

�@�P�v���[�́A���āA�v���n�ɗ���O�ɏo�ł����w�F���̐_��x(1596�N�j�ł́A�݂��ɓ��ځE�O�ڂ���T����s�v���g�����́t(�T��ނ̐����ʑ́j�ɂ���āA�f���O���̊Ԃ̋����������ł���Ƃ��āA�R�y���j�N�X�̒n�������f���i�~�O���j���x�����Ă��܂����B

�u���푽�l�ȑ��ʑ̂̂Ȃ��ŁC���S�ʑ́A�����́A���W�ʑ́A��12�ʑ́A��24�ʑ̂̂T��ނ��������ʑ̂����݂��Ȃ����Ƃɐ_�鐫���������v���g���́C�ނ̃C�f�A�_�ɂ����Đ����ʑ̂ɑ傫�ȈӋ`��^�����B���̂��ߐ����ʑ̂́q�v���g�����́r�ƌĂ�邱�Ƃ�����B�v

�@�P�v���[���s�v���g�����́t�̐��́A�ϑ����ʂ�v�Z�ɂ���ďؖ������킯�ł͂Ȃ��A�}�`�␔���ے��I�Ӗ���F�߂�_���`�I�ȊϔO�ɂ��������Ă����̂ł��B

�@�������A�u�P�v���[�̖@���v�ł́A�P�v���[�͂��͂�A�s�v���g�����́t��_�鐔�i����p�j�̂悤���u�ے��I�v�Ȏv�l�͗p���Ă��܂���B

�u�ނ̐��E���͂��͂◧�̊w�I�ł͂Ȃ��A�����ɓ��͊w�I�ł���B�k�c�l�ނɂƂ��Ċ̗v�Ȃ̂́A���o�̗̈�݂̂Ȃ炸�A���ςƒ��ϓI�z���̗̈�����Ŕj���邱�Ƃł���B�v

�@�z���͂ƒ��ς̖L�����́A�P�v���[�̓V���Ƃ�������˔\�ł���A�ނ̉Ȋw�������������Ă������̂ɂق��Ȃ�Ȃ������B������A�u�����Ŕނɉۂ��ꂽ�ۑ�͋ɂ߂đ傫����������B�v

�u�ނ́A���ׂĂ̂��̂����R�Ɍ��т����z�����ɂ���ĉ\�Ȏ�����������A���̌����ɂ���Ē��ړI�Ȋώ@������ւ������i�̂ł���B�v�������ɁA�ނ��u��z���̏Փ��͂ƂĂ������������A�ނ͂������Ė������ɖ����ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A�s���ᔻ���ɂ�����Ȋw�I�z���͂����䂵���B�v

�@�P�v���[�̌����_���ɂ��u�ے��A����ɂ͋��ӂ�B�g�v���J��Ԃ���g����Ă���B���������̈�����P�v���[�́A�����̒����炽���܂Ȃ��N���o�Ă���E�����̖L���ȃC���[�W���A���m�I���u�𖾂��A�ᔻ�I�ɑ�����ԓx�����������킹�Ă��v���B�P�v���[�́A�u���ď��Ȃ̒��ł͂�����Əq�ׂĂ����B

�@�w�����ے��ƋY��邪�A�c�c�������Y��Ɋւ���Ă��邱�Ƃ��������ĖY��Ȃ��悤�ɋY��Ă����B�Ȃ��Ȃ��ے��ɂ���Ă͂ȂɂЂƂؖ��ł��Ȃ�����ł���B���ۂ��ꂪ�P�Ȃ��g��ޔ�ł���̂ł͂Ȃ��A�����Ȉ��ʊW�A�^�̈��ʓI�������Ƃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��������ȍ����ɂ���ďؖ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x�v

�u�K�����I�������̘_���w�ҁA�P�v���[�������̘_���w�҂ƌ�����悤�ɁA�k�c�l�P�v���[�������̗��_�ɂ���āA�ŏ��ɋߑ�Ȋw�̒T���̂��߂ɌŗL�̎v�l�̓���݂������B�v�P�v���[���q�ׂĂ����悤�ȕ����w���u�����Ɋւ����{�I�����́A����ł������鎩�R�����҂ɂ���Ă��肩���v���q�ׂ����H����Ă���B

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,pp.124-126.

�@�s�v���g�����́t�̂悤�ȁu�ے��I�v�l�v�́A���R�z���ȑz���͂̌���ƂȂ���̂�������܂���B�������A���������u�ے��I�v�z���͂ɖ����ɂȂ��āA���w�I�Ȑ���������ʊW�̏ؖ���v�p����Ȃ�A�������ās�^���t�ɒB���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂悤�ȗ��m�I�Ȕᔻ�I�v�l���A�P�v���[���݂��т����ƌ����܂��B

�@����Ȃ�u�ے��I�v�l�v�́A�v�����ɂ����܂���B�u�ے��v����o�����Ȃ���A�u�����v�Ƃ��Ă̗��_���A�u�ے��v�ɂƂ���Ȃ����R�ȑz���͂Ɣᔻ�I�_���ɂ���č\�����A�ϑ��A�v�Z�A�����ɂ���Ċm���邱�ƁB�\�\�����ɁA�P�v���[�������������V�����Ȋw�̕��@������̂ł��B

�@

�@�P�v���[���u���a�v�ƌĂԂ̂́A����ɂ��̗p��ł������u���v�W�̂��ƂƎv���܂��B���Ƃ��A�u�P�v���[�̑�R�@���v�F

�u�f���̌��]�����̂Q��́A�O���E�����a�̂R��ɔ�Ⴗ��B�v

�@�@�@�s2 �� ���E��3

�@�́A�u���a�̖@���v�ƌĂ�܂��B

�@���̂悤���u���v���A�܂��u���v���̂��A�P�v���[�̍l���ł́A�s���R�t���̂��̂���Ă��鐫���ł͂���܂���ł����B�����܂ł��A�l�Ԃ́u���_�ɑ��Ă̂ݑ��݁v������̂ł����B�u���v���u���v���A�{���́u�_�̐��_�v�̒��ɑ��݂���̂ł���A���ꂪ�A�u����ł͕��̓I�F���ɁA�����ł͐l�Ԑ��_�ɓ`���v�̂��ƁA�P�v���[�͍l���܂����B

�@�P�v���[�́A�f���̉^�s���x�z�����u���v�W�̖@����莮�����������ł͖��������A���������u���v�@���̓N�w�I��b���𖾂��悤�Ƃ����̂ł��B

�@�P�v���[�́E���̍l�����́A�v���g���I�F�ʂ̋����ϔO�_�ł����A�J�b�V�[���[�ɂ��A���������ϔO�_�ɂ���Ă͂��߂āA���w�I�ɒ莮�������悤���s���R�@���t�̎��݂��m�M����A����炪�\�\�\�P�v���[�̖@���A�K�����C�̉^���̖@���A�j���[�g���̖��L���̖͂@���A�c�c�\�\�\�g�����h�����Ɏ������̂ł��B

�@�P�v���[�̍l���ł́A�u���ƒ��a�͂��ꎩ�̂ł͑��݂����A���_�ɑ��Ă̂ݑ��݂��A�����Đ��_��������Ƃ炦�A���ꎩ�g�ɂ����Ă܂����̎x�z�@���ɂ����čĔ�������B���ɁA���a�Ɛ��͖{���I�Ɏ��������_�̐��_�̒��ɑ��݂��x�z���A�����ŁA����ł͕��̓I�F���ɁA�����ł͐l�Ԑ��_�ɓ`���̂ł���B�k�c�l

�@�P�v���[���q�ׂĂ���Ƃ���ɂ��A���Ƃ����o�����_�ɋ����Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A���̂��߂ɐ��_�́A���Ɨʂ̔F�����������Ƃ͂Ȃ��������낤�B�Ȃ��Ȃ�A���̔F���͌ŗL�̗͂ɂ���Đ��_�ɖ{���I�ɓ��݂��邩��ł���B�����ȗʂ̔F���́A���_�ɂƂ��Đ����̂��̂ł����k�c�l�P�v���[���v���g���I�ϔO�_����A�͂��߂ċߑ㎩�R�Ȋw�̎��ݘ_�����������B�v

�w�V���{���ƃX�L�G���e�B�A�x,pp.129-130.

���݁`�@�~ �c

�c

.

�O��|����

�� ��������

�� ���L����������

�� ���̓��L���폜

[�߂�]

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�c

�c