12/03の日記

22:39

【必読書150】石川啄木『時代閉塞の現状』(3)―――大都会の甍(いらか)をながめて

---------------

.

東京都文京区 旧・森川町

上京した啄木は、この界隈に住んだ。

こんばんは。(º.-)☆ノ

【必読書150】石川啄木『時代閉塞の現状』(1)

【必読書150】石川啄木『時代閉塞の現状』(2)

からの続きです。

【7】北海から東京へ―――自然のロマンと現実のあいだ

1907年5月から約1年、啄木は、函館→札幌→小樽→釧路‥と、北海道各地を転々としますが、1908年4月末には中央での作家活動に挑む決意をかため、妻子を小樽に残したまま上京します。

北海道各地をさまよった原因は、啄木自身に人間関係の衝突が多かったこともありますが、背景には、この時期における新聞・出版業の隆盛があったことも見逃せません。北海道のような“辺境”でも、各地で新聞が創刊され、“出版資本主義”のネットワークが日本のすみずみにまで広がろうとしていました。この情勢あればこそ、啄木が転々と職を得て移ってゆくことも可能だったと言えます。

おそらく当時は、日本近代史のなかでも稀な、《民衆ナショナリズム》(⇒:【必読書150】アンダーソン『想像の共同体』(1))の条件が芽吹いた時代だったのです。

1905年に出版した浪漫主義派の流れをくむ第1詩集『あこがれ』は好評であり、東京の文学界に啄木の名を知らしめていましたが、それから3年間のブランクは大きく、文壇の趨勢に追いつくために苦労しました。すでに浪漫主義の時代は去り、《自然主義》が世を風靡していました。

定職に恵まれないなかで、啄木は、盛岡中学校の先輩である言語学者・金田一京助に生活の援助を受けながら文芸誌『スバル』を創刊し(09年1月)、編集にあたります。

1909年3月には『東京朝日新聞』に校正係として就職し、ようやく定職に就くことができました。6月には北海道から妻子を呼び寄せています。

啄木が北海道をあとにした理由については、釧路で勤務した『釧路新聞』の上司(主筆)と、意見の相違が生じたためとも、《自然主義》による中央文壇での新たな動きに参加したくなったからとも言われています。しかし、そうした外的な事情だけでなく、啄木自身の内的欲求も大きかったのではないかと思われます。

前回小樽のところで見たような、北海道の未開の“自然”とそこでの開拓的「植民」者の気質から得た刺激も、しばらくすると、彼の中でさまざまな疑問や錯綜した思索を産み出していました。経済生活の苦境への直面、また釧路での同僚による社会主義との接触が、思索の混乱を倍加していました。ルソー流の人間本来の「自然に帰れ」という荒削りの思想を、新しい諸思想が生み出されつつある中央の思想界へおもむいて、もっと整理し深めていきたいという欲求が、啄木には起きていたと思うのです。

そこで、まずは、釧路での生活の終りころに書かれた論説を見たいと思います↓

「個性の独創力は吾人も亦之を是認す。然も之を渾然たる大自然の創造に比較し来れば、広狭自らにして明かなり。殊に況や作家が技巧を過重して彫琢の事とするに至っては、浅小なる自家概念に束縛せらるる事益々甚しくして、人生自然の真と相去る事遂に千里万里の遠きに至る。茲に於てか自然主義あり、一切の法則と虚偽と誤れる概念とを破壊して、在るが儘なる自然の真を提げ来る。

〔…〕自然主義は、我によって我の中に見たる自然の我を以て、一切の迷妄を照破し、一切の有生を率ゐて、一先づ『自然』に帰らしめんとする運動なるのみ。」

「卓上一枝」(08年2月『釧路新聞』初出), in:石川啄木『時代閉塞の現状 食うべき詩 他十篇』,1978,岩波文庫,pp.48-49.

ここで啄木が表明している《自然主義》の理解は、「自然の我を以て、一切の迷妄を照破し、……一先づ『自然』に帰らしめんとする運動」―――つまり、かなりルソー流に一面化されたものと言えます。「一切の法則と虚偽と誤れる概念とを破壊して、在るが儘なる自然の真を提げ来る」とも言っています。

もともと、ヨーロッパで起こった《自然主義》という芸術思潮は、自然科学の発達に促された面があり、人間や社会の動きの中にも、客観的な自然法則を見ていこうとする面が強いのです。しかし、ここでの啄木は、《自然主義》のそうした自然科学的な面からは、かなり離れているようです。

むしろ、客観的な自然法則に対して、人間の内奥の“真実”を対置する、ロマン主義的な一種の“生命主義”に傾いていると言えます。

啄木歌碑 小樽公園

「こころよく 我にはたらく仕事あれ

それを仕遂げて死なむと思ふ」

「矛盾あり、撞着あり、茲に争闘を生じ、血を見、涙を見る。惨たる哉、人生は宛然として混乱を極めたる白兵戦場なり。

〔…〕

予嘗て林中の禅房に起臥し、日夕閑寂に居て独り瞑想に耽り、〔…〕既にして一元に面論を立し、人生万事解し得たりとしき。

〔…〕根本意志に両面あり、自己拡張の意志は其一面にして、自他融合の意志は其他面なり。宇宙に此両面あり、人生に此両面あり、個人に此両面あり。人生一切の事、皆此両面に帰結して剰す所なし。

一切の矛盾、一切の撞着、凡そ人生を混乱せしむる一切の因は皆此人生自らの両面に胚胎し、而して其一切の混乱は、此両面を調節したる最後の理想的人格の予想によって解決し得らる。此立論は予が唯一の哲学なりき。此一家の哲学を立てて予は一切の懐疑霧散したりとせりき。

然れども悲しい哉、予の哲学は予に教ふるに一事を剰したり。曰く、笑ふ可きか、はた泣く可きか。〔…〕予、此生死の大疑を解く能はずして、弊衣破帽、徒らに雲水を追うて天下に放浪す。心置くべき家もなく縋るべき袂もなし。

予は、予の半生を無用なる思索に費したるを悲しむ。知識畢竟何するものぞ。人は常に自己に依りて自己を司配せんとす。然れども一切の人は常に何者にか司配せらる。此『何者』は遂に『何者』なり。我等其面を知らず、其声を聞かず。〔…〕」

「卓上一枝」, in:石川啄木『時代閉塞の現状 食うべき詩 他十篇』(08年2月『釧路新聞』初出),1978,岩波文庫,pp.51-52.

「『卓上一枝』は、そのような転換期の動揺をよく示す論説である。そこでは、前半の一・二・三の部分では、自然が人間を支配するという論調をみせ、〔…〕そうして結論部分にあたる六では、『最後の理想的人格』によって一切が解決されるという、従来の予定調和的な価値観がくずれてしまったことを告白し、あたらしいエトヴァスの発見に苦しむすがたを露呈している。」

鹿野政直「啄木における国家の問題」,in:『石川啄木全集』,第8巻『啄木研究』,1978,筑摩書房,p.331.

啄木はかつて、人間の「根本意志」には、「自己拡張の意志」と「自他融合の意志」との両面があって、人類の歴史的社会もまた、この“両面”をもつ「根本意志」の運動にほかならないと考えました。「自己拡張の意志」と「自他融合の意志」は、互いに矛盾しあい、闘争しあうのですが、最終的には、窮極の理想的人格によって、この両面が調整され、調和をもって解決されると予想しました。それは、将来かならずそうなるとも言えるし、人類の努力によって、そのように解決されるとも言える。個人に即していえば、“両面”のつりあった理想的人格をめざして努力してゆくことが、道徳倫理の核心だ、ということになります。

しかし、いま啄木は、このような調和的な人生観、世界観がもろくも崩れようとしていることを、認めざるをえませんでした。理想的人格によって調和を得ようとしても、「自己」によって「自己」を支配することが、ひじょうに難しい。ともすれば、社会からの圧力に屈してしまう。また、「自己」内部の問題としても困難がある。自分が、なにか目に見えない巨きな力によって支配されていることを感じないわけにはいかなかったのです。

この“巨きな力”とは何なのか、‥‥彼には、「其面を知」りえず、「其声を聞」くこともできない何かなのです。かつて信じた“自然”というような、眼に見える、馴染みのあるものでないということだけは、たしかでした。

こうして啄木は、新たな認識と、調和ある世界の再構築を求めて、最新の思想文化に接することのできる東京へと向かうことを決意したのだと思います。

【8】“実存”から《民衆》へ―――生活と観察

明治時代の多くの知識人と同様に、、啄木もまた、日露戦争ころまでは、明治国家の帝国主義を内面化した“民衆”の社会感情に共感していた。しかし、彼の場合には、他の文学者、インテリとは逆に、そこから、帝国主義を否定する方向へと向って行った。

その転回は、「天才」主義から“民衆”主義への転回と並行していたと言える。。。

本郷・菊坂通り 啄木をはじめ文人の旧居が多い。

啄木は、小説家をこころざして東京に来たのですけれども、世間に注目されるような小説をすぐに書けるわけもなく、かといって定職にもつけず、適当なアルバイトもない、という状況で、途方に暮れてしまいます。

上京後に創作を書きつけた『暇ナ時』というノートが遺されています。そこには、この 1908年6月23日から 25日にかけて、おもに深夜、ものすごい勢いで書きつけたおびただしい数の短歌があるんです。

創作したというより、つぎつぎに頭に浮かんでしまうものを、そのまま書きつけたような“無意識短歌”“実存短歌”とでもいったようなものです。

短歌作品としての完成度は、それほど高くないのかもしれませんが、きれいに整形されて世間で愛唱されている「啄木短歌」などよりか、ずっとずっと面白いんですね。

これらの短歌群には、原子物理学者の故・湯川秀樹博士も注目していました:

「『暇ナ時』という自筆歌稿に出ております歌は、『一握の砂』のような完成された形のものではないんです。ですけれども、石川啄木の無意識の世界、深層心理みたいなものが割合生な形で出ているものとしてとらえると、実におもしろいんですね。」

湯川秀樹『天才の世界』,1972,小学館.

これら“実存短歌”から、すこし拾ってみたいと思います。まずは、6月23日「夜12時より暁まで」のぶんから:

「石一つ落して聞きぬおもしろし轟と山を把る谷のとどろき

千仞の谷轟々と鳴りて湧きわく谷の叫びを

人みなが怖れて覗く鉄門に我平然と馬駆りて入る

つと来りつと去る誰ぞと問ふまなし黒き衣着る覆面の人

牛頭馬頭のつどひて覗く大香炉中より一縷白き煙す」

半覚半睡の夢の中でしょうか、眼を閉じた啄木の前に、底も見えないほど深い奈落が口をあけています。足もとから落ちた石が、響きをとどろかせながら落下していきます。しかし、啄木はこの恐ろしい情景を、「おもしろし」と感じています。

そのつぎには、内部の見えない恐ろしげな「鉄門」。人びとが恐ごわ覗いていますが、啄木は、平気で、馬を駆って入って行きます。そして、「黒衣覆面」の人物や、「牛頭馬頭」の怪物など、異様な生き物たちに出会います。

「西方の山のかなたに億兆の入日埋めし墓あるを思ふ

落日の山の麓に横たはる活きしことなき神の屍

いづこより引ける水ぞと百日(ももか)行けど大鉄管の端にいたらず

半身に赤き痣して蛇をかむ人ゆめにみて病おもりぬ」

毎日、陽が落ちる西の地平線の下に、「億兆の入日埋めし墓」があるという想像。つまり、毎日昇ってくるのは別の太陽で、沈んだ太陽は死んで、翌朝はまた別の太陽が昇る。すばらしくユニークな考えでしょう。

また、生きたことのない「神」の屍体、どこまでも続く「大鉄管」、半身に大きな赤いアザのある人が、蛇を噛んでいる、……いずれも不気味な形象ですが、蛇も「大鉄管」と同じく長いのでしょう。このへんの作は、“無限”に関する幻想といえます。

「かぞへたる子なし一列驀地(ましぐら)に北に走れる電柱の数

『いづら行く』『君と我が名を北極の氷の岩に刻まむとゆく』

いざ立てむ明日を図らず昨日(きそ)をみずかく相抱く標号の石

頬につたふ涙のごはず一握の砂を示しし人を忘れず」

さいごの1首は、このままの形で有名な「啄木短歌」のひとつになっていますが、こうして他の歌と並べてみると、だいぶイメージが違ってきませんか?

これから詩や小説を書こうという人には、すばらしいモチーフの源泉がここにあります。最初の歌の「一列驀地に北に走れる電柱の数」は、もう宮沢賢治が、こっそり盗んでしまっています。

「電信ばしらはやさしく白い碍子をつらね

ベーリング市までつづくとおもはれる」

宮沢賢治『春と修羅』より「一本木野」

「北極までつづく電信柱の列」―――いままで、賢治の独創とばかり思っていましたが、‥なんのことはない。啄木がネタだったんですね。

本郷・菊坂通り 右へ折れると啄木の下宿「赤心館」跡

直進すると、樋口一葉、宮沢賢治の旧居跡

坪内逍遥、金田一京助の旧宅も近い。

「空半ば雲に聳れる大山を砕かむとして我は斧研ぐ

今日もまた何処ゆくらむ我が心杖してひとり胸の戸を出づ

わが胸の底の底にて誰ぞ一人物にかくれて潸々〔さんさん〕と泣く」

つぎは、24日午前中のぶんから:

「君が名を七度よべばありとある国内の鐘の一時に鳴る

天外に一鳥とべり辛うじて君より遁れ我は野を走す

野にさそひ眠るをまちて南風に君をやかむと火の石をきる

青草の床ゆはるかに天空の日の蝕を見て我が雲雀病む

水晶の宮の如くにかずしれぬ玻璃盃をつみ爆弾を投ぐ

百万の屋根を一度に推しつぶす大いなる足頭上に来る」

夜が明けると、啄木の孤独な幻想に、「君」が現れてきます。どんな人物なのか、男か女かもわかりませんが、「君」の「名を七度」呼ぶかと思えば、なんとかして「君」から逃れようと「野を走」ったり、野原に誘い込んで焼き殺してしまおうとしている。「君」に対するアンビヴァレンツな感情を表白しています。それは、病的なほどです。

「天空」に舞い上がるヒバリの想像。また、「かずしれぬ」ガラスの「盃」を積みあげて、「爆弾を投」げる。爆発的な自我の拡散を思わせますが、直ちに、「日蝕」や「大いなる足」に出会って踏みつぶされてしまう‥

25日深夜〜午前2時のぶんから:

「その時に雷の様なる哄笑を頭上に聞いて首をちぢめぬ

三百の職工は皆血を吐きぬ大炎熱の午後の一時に

炎をつくる大エンヂンのかたはらに若き男ら刻々に死す

初めよりいのちのなかりしものの如ある砂山を見ては怖るる

わが友は北の浜辺の砂山の浜茄子の根に死にてありにき

九十九里つづける浜の白砂に一滴の血を印さむと行く」

2、3首目は、工場の情景らしく、興味をそそられます。啄木が、巨大な工場や「エンヂン」に抱くイメージは、すばらしい近代化の勝利などではなく、人びとを殺す恐ろしい怪物のイメージです。おおぜいの「職工」や「若き男ら」は、みな血を吐いて死ぬのです。

多くの「啄木短歌」に詠まれているハマナスの花も、原イメージは、砂浜に散る血の色――絶望の果ての自害の血なのですね。

しかし、やがて啄木は、東京の街で見るおおぜいの人びとや、彼らの行動を、注意深く観察するようになります。そこには、新しい文芸思潮としての《自然主義》の影響もあったでしょうし(人びとと社会を科学者のように観察し、人びとの渦中でなく、一歩下がった立場で、法則や真実を知ろうとする)、彼自身の内発的な欲求もあったでしょう。

しかし、なぜ、東京で、なのか? ……じじつ、東京には、岩手の村にも北海道にも無いものがあったのです。それは、見知らぬ人々からなる群衆です。“見知らぬ通行人”や“乗客たち”という対象があってはじめて、《自然主義》の“科学者のような観察”は可能になるのです。

毎日、どんな時間にでも通りを埋めている“見知らぬ人々”―――東京で、そのような状況が、もう後戻りできないような形で日常化したのも、やはり日露戦争後のことだったのではないかと思います。近代的な意味での大都会の成立。それは、重化学工業の成立や、海外「植民地」の獲得とともにはじまった現象でした。

「『私は毎日電車に乗つてゐる。この電車内に過す時間は、いろ\/の用事を持つてゐる忙しい私の生活にとつて、民衆と接触する唯一の時間である。私はこの時間を常に尊重してゐる。出来るだけ多くの観察を此の時間にしたいと思ってゐる。――そして私は殆んど毎日のやうに私が電車内に於て享ける不快なる印象を回想する毎に、我々日本人の為に、竝に我々の此の時代の為に、常に一種の悲しみを催さずにはゐられない。』……

人ありて電車のなかに唾を吐く

それにも

心いたまむとしき

彼〔啄木――ギトン注〕は常に、それほどの自己省察と敏感とをもつて毎日、民衆と接触する唯一の時間として電車に乗ったのである。〔…〕そこに展開するあらゆる事象を大小となく見逃すまいと努めた。そこには『時代』があった、『日本』があった。彼は或る記録のなかに、或る時、盛装した中年の――上流社会の人と見えるような服装をした、しかもその挙止と顔との表情の決して上品でない婦人が、既に無効であるべき乗換切符を利用して、うまく一枚をごまかそうとしたことが車掌に発見されたとき、満員の乗客の前で、その婦人が臆面なく執念(しゆうね)く、却って車掌に一種の屈辱を加えた情景に対し、すぐ彼は、一外国旅行者がロシアで観察した一農夫のことを連想したのである。

その農夫は、込み合う汽船の中で財布を盗まれたが、間もなくそれは乗合いの軍人の外套から発見された。汽船の副長が、その軍人を警察の手に渡そうとしたとき、『止してござらつせえ』とそれをおしとめて、『慥かに金はハア見つかつただもの、皆此処にあるだ。それをハア此上何が要るだね』といった農夫の一言がそのまま事件を解決させてしまったのである。然し彼は、この日本とロシアとの2つの事件を、ただ両国民の性格の比較対象と早合点してはいけないと断って、

『私は私の研究をそんな単純な、且つ浅薄なものにしたくない、』と説いている。」

土岐善麿「明日の考察」(1923年初出),in:『石川啄木全集』,第8巻『啄木研究』,1978,筑摩書房,pp.8-9.

つまり、啄木が街頭の観察から得た一つの事実は、電車の車掌や兵士のような下級の公務員・軍人もまた、“帝国”の下積みとして虐げられているということでした。“官が民を支配し虐げている”というような、公式的な二分法を、彼は採りませんでした。たとえ“民衆”の一部であっても、盛装した金持ちは無責任で自分勝手にふるまうのであり、粗末な制服を着た下級官吏は、下積みにされるのです。

そこに、現下の社会の問題点があるのであって、それは“国民性”などというような問題ではないのです。

帝政ロシアでは、ある農民が軍隊にとられるということは、もうその人は二度と生きて帰ってこないことを意味しました(菊地昌典『ロシア農奴解放の研究』,1964,お茶の水書房)。なぜなら、農民は奴隷であり、軍隊の中でも奴隷だったからです。引用のエピソードの意味するところは、財布を盗まれた農夫が、盗んだ軍人(おそらく下級の)に同情したということです。

しかし、その同情ということが、当時の日本の都会には無かった―――啄木は、そう見たのです。他人への同情よりも、競争と保身と自分だけの利得をめざすように、人びとは仕向けられていたからです。

それは、《函館大火》のさいに彼が深く印象づけられた、日本の“民衆”の本来の気風(⇒:『時代閉塞の現状』(2)【5】災害と復興の経験から)とは、まったく真逆の事態だったのです。

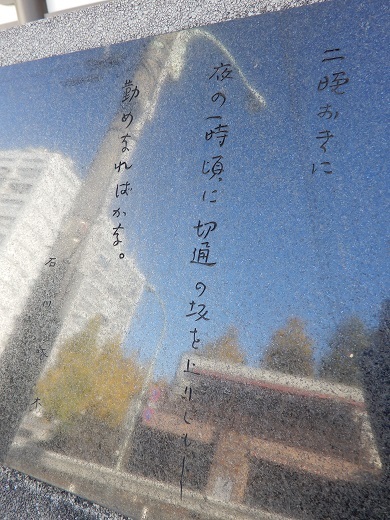

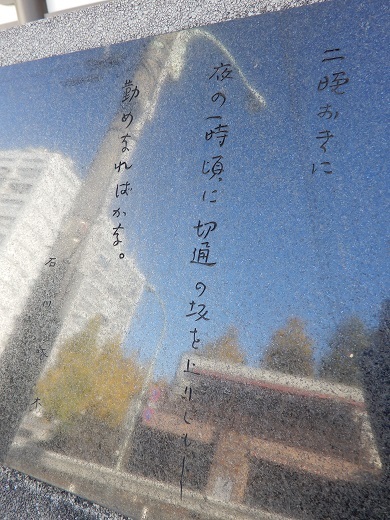

啄木歌碑 切通坂(文京区湯島)

「二晩おきに 夜の一時頃に

切通の坂を上りしも――

勤めなればかな」

「啄木が選者を務める「歌壇への投書家の中には、また、『憐れなる片田舎の小学教師』があった。その手紙には、この小学教師が、自分の職務に対してとかく興味を持ちえない事、誰一人趣味を解する者なき片田舎の味気ないことを細々と記して、〔…〕『今後は全力を挙げて歌を研究する、』『毎日必ず一通づゝ投書する、』などと認めた文面を読んで、選者たる彼は、同情よりも一種の反感を起さざるを得なかった。〔…〕己れの為す事、言う事、考える事に対して直視と反省とを欠く人の心を、生活を、寧ろ羨ましく思ったのである。〔…〕悉く漫然たる叙事叙景で一首も歌壇には登載されなかった。彼はこれに就いて『私は思ふ、若し某君にして唯一つの事、例へば自分で自分を憐れだといつた事に就いてでも、そのいかに、又いかにして然るかを正面に立向つて考へ、さうして其処に動かすべからざる、隠れたる事実を承認する時、その某君の歌は自からにして生気ある人間の歌になるであらうに、』と暗示してゐる。」

土岐善麿「明日の考察」(1923年初出),in:『石川啄木全集』,第8巻『啄木研究』,1978,筑摩書房,pp.9-10.

啄木が、この可哀そうな田舎の先生に、かえって「反感」をもったのは、むりもないことだったかもしれません。彼自身が、渋民村で小学校教師をしていた時、この先生のような、自分の文学趣味のことしか考えない、目の前の子供たちなどは眼中にない同僚に悩まされたのではないでしょうか? しかも、啄木のように理想をもって生徒にあたる教師は、結果的には教壇から退けられ、この先生のような惰性的な教師ばかりが残って、やがては教頭や校長に昇格するのです。

しかし、啄木は、こうした教育界の現状を、教師に対する批判や毀誉褒貶によって解決できるとは考えませんでした。むしろ、そのような教師自身が、自分の不平不満と正面から向き合い、「己れの為す事、言う事、考える事に対して直視と反省」を徹底して行うことが必要だと考えたのです。そして、そのような「直視と反省」を促すことにこそ、文学者の社会的役割があるのだと。

「 いつも逢ふ電車の中の小男の

稜(かど)ある眼(まなこ)

このごろ気になる

公園の隅のベンチに

二度ばかり見かけし男

このごろ見えず

忘られぬ顔なりしかな

今日街に

捕吏にひかれて笑める男は

路傍の切石の上に

腕供(く)みて

空を見上ぐる男ありたり

何やらむ

穏かならぬ目付して

鶴嘴を打つ群を見てゐる

友よさは

乞食の卑しさ厭ふなかれ

飢ゑたる時は我も爾(しか)りき

一隊の兵を見送りて

かなしかり

何ぞ彼等のうれひ無げなる

〔…〕唯これらの一首一首にも、彼の興味の対象と思索の傾向とを窺えば足りるのである。彼のすぐれた数多くの望郷の歌、放浪回顧の歌、そこにあらわれた懐しい自然、忘れがたき人々はまた悉く彼の民衆に対する興味と社会生活における矛盾の悲哀、人類に対する愛と哀憐の表現であると言っていい。」

土岐善麿「明日の考察」(1923年初出),in:『石川啄木全集』,第8巻『啄木研究』,1978,筑摩書房,p.10.

「『啄木歌集』には遺稿中の詩に見られるような、アナーキスチックな、反抗的な、強い反面は無い。〔…〕それでも、貧乏が何人にも起させるサモしい心、長い単調な労働から放たれた後のガッカリした心、不如意に会う毎に、冷然と自ら嘲笑ったり、怒って叫んだり、黙って泣いたりする心、そういう感情が些しも飾らずに、極めて大胆率直に詠ってある。

実務には役に立たざるうた人と、我を見る人に金借りにけり。

気の変る人に仕へてつくづくと、わが世がいやになりにけるかな。

〔…〕

家にかへる時間となるをただ一つの、待つことにして今日も働けり。

いろいろの人の思はくはかりかねて、今日もおとなしく暮らしたるかな。

百姓の多くは酒をやめしといふ、もつと困らば何をやめるらむ。

何故かうかとなさけなくなり弱い心を何度も叱り金かりに行く。

友も妻もかなしと思ふらし――病みても猶、革命のこと口に絶たねば。

やや遠きものに思ひしテロリストの、悲しき心も近づく日のあり。」

荒畑寒村「緑陰の家」(1913年初出),in:『石川啄木全集』,第8巻『啄木研究』,1978,筑摩書房,pp.89-90.

切通坂と啄木歌碑 道路右側は湯島天神

銀座の東京朝日新聞社に勤めていた啄木は、

しばしば夜半過ぎにこの坂を登って

本郷の下宿へ徒歩で帰宅しました。

「みずからの窮迫という条件から出発して、啄木は、明治社会の底辺によこたわる貧困という岩盤をあらいだしはじめたのであった。これは、押しても引いてもうごかすことのできない岩盤で、それゆえにまさに、明治社会の本質をなしていた。そのことを、かれは、作品をつうじて客体化しはじめたのであった。〔…〕

それだから啄木の小説には、農村や都市の〝陽のあたらない人びと〟の群像がある。『二筋の血』(1908年)には、小学校を最優等でおえ、教師のなさけで高等小学校にすすみ、さらに師範学校から高等師範へすすみながら、肺結核をわずらってゆく桶屋兼小作人の子や、祭礼に馬からおちて右足を折り左目をつぶし、いまは役場の小使となって地租付加税の未納督促状を刷っているその友達だちがえががれている。〔…〕『赤痢』(1908年)は、当時の農村の悲惨を真正面からとりあげた作品といわねばならぬ。赤痢の流行とともに、ここでは『嬶共〔かかあども〕』は、巡査の目をはばかりつつ天理教のお供水をもらいにくるのである。〔…〕いずれも、生活者の視点のつらぬかれていない作品はない。

この視点は、啄木が詩に手をそめるときにも明瞭にうちだされてゆく。その典型は、連作『心の姿の研究』(1909年[12月])であろう。」

鹿野政直「啄木における国家の問題」,in:『石川啄木全集』,第8巻『啄木研究』,1978,筑摩書房,pp.328-329.

「明治社会の底辺」には、「貧困という」「押しても引いてもうごかすことのできない岩盤」が「よこたわ」っていたこと、それが「明治社会の本質をなしていた」ことは、鹿野氏の言うとおりだと思います。明治国家にとって、貧困にあえぐ「底辺」こそは、権威一点張りの教育と天皇の気まぐれな恩賜さえも、この上なく有りがたがる“忠良な”国民の土壌であり、低賃金労働力と、使い捨てにできる兵士の尽きせぬ供給源でした。

しかし、上で挙げられた啄木の小説には、鹿野氏が注目していない重要なことも書かれています。

それは、いわば“民衆におけるパラドックス”とでも云うべき事態です。『二筋の血』の身障者は、役場に雇われて、地租付加税の督促という仕事を与えられてようやく生きることができるのです。貧困な農民から、税金を取り立てることによって、彼は救われているという矛盾。

また、『赤痢』で、「かかあども」が「巡査の目をはばか」らなければならないように、明治国家は決して迷信を奨励してはいませんでした。民間信仰を否定して“近代化”させ、国家的に編成された神社と天皇だけを崇拝させることが、国家の風紀政策でした(安丸良夫『神々の明治維新』,1979,岩波新書,pp.5-11.)。しかし、医療が完備しない、健康保険などない、医者にかかる金など農民にはない現実で、母親たちは、迷信にすがる以外に何ができたでしょうか? 政府は“近代化”を進め、農民は迷信に逃げようとする。ここにも大きなパラドックスがあります。

たしかに、“貧困”が解決すれば、あるいは、これほどひどい収奪がなくなれば、すべては解決するのかもしれません。社会改革の立場、あるいは革命の立場からは、そう言えるでしょう。しかし、啄木が、これらのパラドックスに注目していたことは、それじたいが重要なことです。

それは、東京の電車の中の上流婦人を、ロシアの農夫と比較して述べていた、さきほどの啄木の感想にも通じています。

これらのような、ひとすじなわで行かない複雑な、面倒なパラドックスに、あえて注目するというのは、のちのちの公式主義的な《プロレタリア文学》や社会派作家には、あまり見られない傾向なのではないでしょうか? そこに、啄木の独自性があると思うのです。

“民衆はいつも正しい”“労働者はつねに正しい”という公式主義からは、このような視点は出てきません。

もっとも、その啄木も、『時代閉塞の現状』を書いたあと、幸徳秋水やクロポトキンの著作に接したあとは、公式主義に近づいてしまっているように思います。公式主義に近づいた段階の啄木は、のちのちの《プロレタリア文学》によってもっとも高く評価された“先駆者”としての啄木です。しかし、そのように、公式主義によって一面化された啄木は、あまり重要ではない。すくなくとも、公式主義が失墜した今日における意義は、乏しいと言わなければなりません。

逆に、私たちが今日において『時代閉塞の現状』を読む意義は、むしろこうした非公式主義の面にあるのではないでしょうか?

連作詩『心の姿の研究』については、節を改めて検討したいと思います。

【9】沈黙する《民衆》―――動かぬ真夏の大気

啄木が東京に来たのは、この 1908年が初めてではありません。盛岡中学校中退後の 1902〜03年にかけて滞京して、図書館通いと就職活動をしています。渋民小学校の代用教員になる以前の 1904〜05年にも、第1詩集『あこがれ』を出版する目的で、東京に滞在しました。

そこで、まず、1905年段階での東京の印象を書いた詩を、見ておきます。

「 東 京

かくやくの夏の日は、今

子午線の上にかかれり。

煙突の鉄の林や、けむり皆、煤黒き手に。

何をかも握(つか)むとすらむ、ただ直(ひた)に天(あめ)をぞさせる。

百千網(ももちあみ)巷々(ちまた\/)に、空車(からぐるま)行く音だにもなく、

今、見よ、都大路(みやこおほぢ)に、大真夏(おほまなつ)光動かぬ

寂寞(じゃくまく)よ、霜夜の如く、百万の心を圧せり。

千よろづの甍(いらか)、今日こそ、音(ね)を立てず、打鎮まりぬ。

紙の片(きれ)白き千(ち)ひらを蒔きて行く通魔(とほりま)ありと、

家々の門(かど)や、又牕(まど)、黒布(くろぬの)に皆閉ざされぬ。

百千網都大路に人の影、暁星(あかぼし)の如〔ごと〕、

三人(みたり)のみ。かくて、骨泣く寂滅の死の都、見よ。

かくやくの夏の日は、今

子午線の上にかかれり。

〔…〕」

石川啄木「東京」(1905年9月初出),in:『石川啄木全集』,第2巻『詩』,1979,筑摩書房,pp.247-248.

東京の印象は、「骨泣く寂滅の死の都」でした。

「百千網(ももちあみ)」とは、縦横に通る道路でしょうか。空気はそよとも動かず、真夏の真昼の強烈な光が照りつけているばかりです。家々は、固く門(かど)を閉ざして沈黙しています。窓には「黒布(くろぬの)」の覆いをかけています。

通りには人っ子ひとりみえず、ただ3人のビラ撒きの人影だけが歩いています。講和条約反対、あるいは公共料金の値上げに反対するビラを撒いているのでしょうか、家々は、彼らが来るという噂を聞いただけで、累を恐れて門と窓を閉ざして静まりかえっているのです。

ここには、国家による統制を前にして、じっと沈黙してやり過ごそうとしている東京市民の姿が、言外に描かれています。それは、「死の都」に住む、死にたえてなお生きようとする人びとの姿です。

さて、1908年以後の東京は、どうでしょうか?

「 夏の街の恐怖

焼けつくやうな夏の日の下に

おびえてぎらつく軌条(れーる)の心。

母親の居睡(ゐねむ)りの膝から辷(すべ)り下りて

肥つた三歳(みつ)ばかりの男の児が

ちよこ\/と電車線路へ歩いて行(ゆ)く。

八百屋の店には萎えた野菜。

病院の窓掛は垂れて動かず。

閉された幼稚園の鉄の門の下には

耳の長い白犬が寝そべり、

すべて、限りもない明るさの中に

どこともなく、芥子(けし)の花が死落ち

生木(なまき)の棺(くわん)に裂罅(ひび)の入(い)る夏の空気のなやましさ。

病身の氷屋の女房が岡持(おかもち)を持ち、

骨折れた蝙蝠傘(かうもりがさ)をさしかけて門(かど)を出(いづ)れば、

横町の下宿から出て進み来る、

夏の恐怖に物も言はぬ脚気患者の葬りの列。

それを見て辻の巡査は出かゝった欠伸(あくび)噛みしめ、

白犬は思ふさまのびをして

塵溜(ごみため)の蔭に行(ゆ)く。

焼けつくやうな夏の日の下に、

おびえてぎらつく軌条(れーる)の心。

母親の居睡りの膝から辷り下りて

肥つた三歳ばかりの男の児が

ちよこ\/と電車線路へ歩いて行く。」

石川啄木「心の姿の研究」(1909年12月),in:『石川啄木全集』,第2巻『詩』,1979,筑摩書房,pp.104-105.

こんどは、街路に市民が出てきていますが、大人はみな眠りこけています。この詩全体のリズムも、

「けだるい旋律が、よく都会の夏の静寂をあらわしていよう。」

と鹿野氏は解説しています(p.329)。

その、放心したような静けさのなかで、「肥つた三歳ばかりの男の児」がひとり、ころがるように路面電車のレールに向って駆けだしています。作者の視線は、道路の地面にくぎづけにされています。―――「おびえてぎらつくレールの心」

視界の外から、いきなり電車が走って来て、男の児を轢くのではないか―――という恐怖を、読者は感じざるをえません。

「横町の下宿から」、栄養失調で死んだ患者の柩を運ぶ人の列が出てきます。彼らも、じっと沈黙して、足を運んでいます。それを見ながら、「巡査」は、同情するでも顔をしかめるでもなく、所在無げにあくびをしています。

虐げられた人がつぎつぎに死んで行っても、人びとは何ごともないかのように、じっと沈黙するほかはなく、国家と官吏は、まったく関心を向けようともしません。

何ごともないかのような風景の中央で、「男の児」が、無邪気に道路の真中へ走り出るのです。電車が走って来るのか、来ないのか‥‥

「焼けつくやうな夏の日の下」、なにもかもが曖昧で、明るすぎ、はっきりした輪郭をむすぶことのない風景のなかで、‥なにか、とてつもなく恐ろしいことの起きる予感だけが、脳裏にとらえられているのです。

↓つぎのは、もっとわかりやすいでしょう。何かの理由で(身売りか?)親類縁者から離れ、流れてゆくほかはない女性が、電車の中で作者の隣りに座っています。

「 柳の葉

電車の窓から入つて来て、

膝にとまつた柳の葉――

此処にも凋落がある。

然り。この女も

定まつた路を歩いて来たのだ――

旅鞄(たびかばん)を膝に載せて、

やつれた、悲しげな、しかし艶(なまめ)かしい、

居睡(ゐねむり)を初める隣席(となり)の女。

お前はこれから何処へ行く?」

石川啄木「心の姿の研究」(1909年12月),in:『石川啄木全集』,第2巻『詩』,1979,筑摩書房,p.106.

「こうして啄木において、〝天才〟の追求から〝民衆〟の発見への転回があった。その転回自体、明治国家へのかれの姿勢の変化を示している。そうしてその変化は、かれの評論にもっとも端的にあらわれることとなる。」

鹿野政直「啄木における国家の問題」,in:『石川啄木全集』,第8巻『啄木研究』,1978,筑摩書房,p.329.

上で見たように、詩に関するかぎりは、「〝民衆〟の発見」によるイメージの変化はあっても、こと「国家への……姿勢の変化」ということになると、あまりはっきりとはわかりません。

そこで、次回は「評論」、すなわちいよいよ『時代閉塞の現状』を中心として考察を進めることになります。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡