06/08の日記

01:13

【宮沢賢治】外山の夜―――同性へのセレナーデ(5)

---------------

.

南部曲り家(まがりや)

下閉伊郡岩泉町 幕末ないし明治初期の建造

岩手県立博物館に移築・保存

屈曲の左半分が人の住まい、右半分が馬屋。

こんばんは (º.-)☆ノ

文語詩「セレナーデ」とその周辺を洗っています:

外山の夜―――同性へのセレナーデ(1)

外山の夜―――同性へのセレナーデ(2)

外山の夜―――同性へのセレナーデ(3)

外山の夜―――同性へのセレナーデ(4)

【11】「ロマンツェロ」への道

前回までで、私たちは、文語詩「セレナーデ」――〔月のほのほをかたむけて〕〔下書稿(一)手入れ①〕に至る逐次改稿の過程を見てきたわけですが、このあと、同〔手入れ②〕→〔下書稿(二)〕から、最終的には『文語詩稿五十篇』収録の〔定稿〕形に至る過程では、これまでとは大きく方向が変ることになります。

ここで、〔下書稿(一)〕の右肩に記されたメモを、もう一度見ることにしますと:

「〇了

Romanzelo

口語にて

構成」

「〇了」については、すでに検討したように、「セレナーデ」への改稿と整備(手入れ①)の完了を意味します。その時期は、1931年の「東北砕石工場」技師時代から、遅くとも翌32年初めまでのあいだと推定されました。

いま注目したいのは、「Romanzelo」と書いて消してある部分です。これは、「手入れ①」のようなロマンチックな形をいったん書いたあと、構想を変えたことを示しています。「ロマンツェロ」とは、伝説的な物語詩を意味します。賢治もその意味を正確に理解していたことは、『雨ニモマケズ手帳』に記された「ロマンツェロ」という題名の詩によって明らかです。一説によるとこの詩は、藤原清衡による達谷西光寺(毘沙門天)の七堂伽藍建立に関する伝説を記したものとされています。

【参考】(達谷窟・毘沙門堂)⇒:《ギャルリ・ド・タブロ》平泉

つまり、賢治は、「〇了」の印をつけた時点では、語り手である人物が、森の奥へ隠棲した“恋人”をしたって訪ねてゆくという設定で、伝説的な作品を書く構想を持っていたことがわかります。おそらく、この「セレナーデ」ひとつではなく、一連の文語詩を積み重ねて、叙事詩のような伝説世界を構築することを考えていたのではないかと思います。

しかし、その構想は、おそらく「手入れ②」が加えられた時、すなわち〔下書稿(二)〕へ移行した時に、放棄されたと思われます。この方向で伝説化することに、困難を感じたようです。

じっさい、「手入れ②」では、①で書き加えた部分も含めて、「セレナーデ」らしい部分をすっかり削除してしまい、さらに〔下書稿(二)〕→〔下書稿(三)〕〔下書稿(四)〕→〔定稿〕では、まったく新たな構想とテーマが成長していきます。

〔下書稿(一)〕で加えられた、語り手の思慕の対象「きみ」は削除され、以降の逐次形では二度と復活しませんでした。

〔月のほのほをかたむけて〕〔下書稿(二)(三)(四)〕

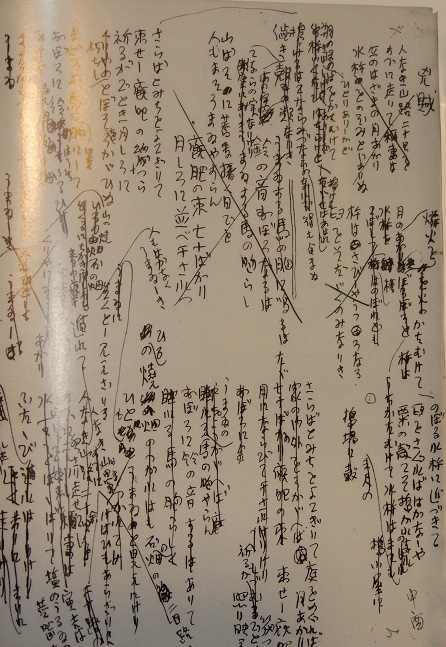

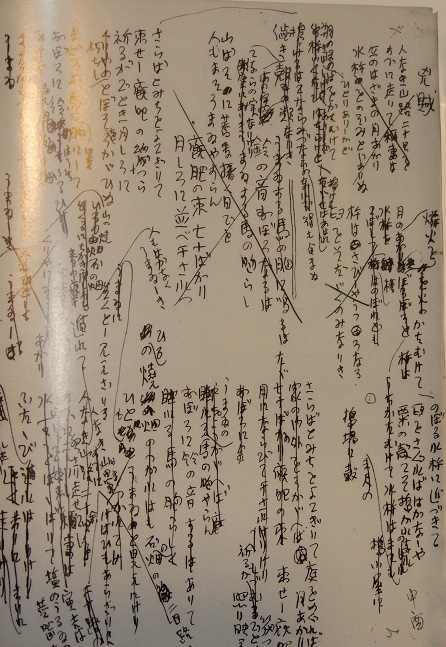

↓〔下書稿(二)〕ですが、まずは、必要のない部分を極端に切り詰めた形になります。いわば、この作品のエッセンスを取り出そうとしているのかもしれません。これが、〔下書稿(一)〕の書かれた《詩稿用紙》の裏面(罫なし)中央に、大きな字で書かれています(↑写真参照)。

鈴の音おぼろに鳴るは

うまゐする馬の胸らし

山ばたに蕎麦播く日ごと

人もまたうまゐやすらん

廐肥の束七十ばかり

月しろに並べ干されつ

『文語詩稿五十篇』〔月のほのほをかたむけて〕〔下書稿(二)手入れ〕

「きみ」も「鳥」も「水きね」も削られて、一軒家の農家に寝起きする人々への関心が中心になっているように見えます。

↑草稿の写真を見てほしいのですが、紙面中央に大きめの字で書かれた〔下書稿(二)〕のまわりに、細かい字でぎっしりと書きこまれているのが、〔下書稿(三)〕〔下書稿(四)〕とそれぞれの手入れ形です。

兇 賊

人なき山路二十里を

すでに走りて稲妻は

丘のはざまの月あかり

水杵〔みづき〕をのぞみとゞまりぬ

月のあかりをぼろぼろと

こぼして槽はのぼれども

杵はさびしやうつろなる

臼をそだゞくのみなりき

さらばとみちをよこぎりて

家の内外をうかゞへば

七十ばかり廐肥の束

月にならびて干されけり

おぼろに鈴の音するは

睡れる馬の胸らしく

山の畑のつかれはも

ひとらもうまゐと見えにけり

人なき山路二十里を

すでに走りて稲妻は

水一口をほゝばりて

ふたゝび遁れはしりけり

『文語詩稿五十篇』〔月のほのほをかたむけて〕〔下書稿(三)〕

↑〔下書稿(三)〕の手入れ前の形です。

「兇賊」という題名がついて、内容も、「稲妻」という名前の、何かから逃亡中の男が、「人なき山路二十里」を走って来て、「水杵」とこの農家に遭遇し、食べ物を盗もうと物色するようすが描かれます。もとの作品のかなりの部分が復活していますが、もはや「セレナーデ」ではなく、ここで行動するのは、夜中に見知らぬ家に侵入して漁ろうとする、招かれざる者の姿です。

家の中で寝静まっているのも、「山の畑」で働いた「つかれ」で熟睡する峡奥の人びと。「きみ」はもちろん、「鳥」もサクラソウも羊歯の芽吹きも、ここにはありません。

ただはっきりと描かれているのは、「丘のはざまの月あかり」の、青く透明な無機質の光です。

「水杵」の「臼」はカラで、「家の内外」にも、馬と「廐肥の束」以外見あたらず、こうして「兇賊」は盗みをあきらめて、「水一口をほゝばり」、ふたたび逃走をつづけてゆく―――

しかし、「兇賊」という題名から、この人物をイメージすると、先入見をもってしまう危険があります。この題名は、この先の〔定稿〕では削除されるのですから。じっさい、この逐次形でも、「ひとら」が寝静まった「家」の中をうかがう気配はあるものの、それ以上に危害を加えるようすはありません。

殺人などを犯して逃げているのかもしれませんが、徴兵逃れ、あるいは、兵役に耐えられず脱営した者、民権運動の志士、冤罪で官憲に追われる者ということだって考えられます。「兇賊」から悪者をイメージするのは早計です。

朝廷軍に追われるエゾの武将、敗残兵、義経や、迫害されたキリシタンということもありえます。

しかし、テクストからはっきりと読み取れるのは、農家の「ひとら」に対して親和的な関係にある者ではないということです。“むら”の外からやって来て、また、外へと逃れてゆく者、村落共同体の外部の者だということです。

つまり、人里離れた山奥の民ではあっても、そこに定住する「ひとら」に対して、「稲妻」は、村から村へと流れる者であり、流民なのです。

【12】ロマンチシズムの排除?

草稿の周辺部の逐次形を、もうひとつ起こしてみましょう:

兇 賊

人なき山路二十里を

すでに走りて稲妻は

丘のはざまの月あかり

水杵をのぞみとゞまりぬ

月のほのほをかたむけて

水杵いくたびはたらけど

搗くるはこならみづならの

渋き殻斗の類なりき

さらばとみちをよこぎりて

束せし廐肥の幾十つら

祈るがごとき月しろに

くりやのとぼそうかゞひぬ

まどろむ馬の胸にして

おぼろに鈴はうちふるひ

ひとは焼畑石の畑

さながら(夢うつゝもあらずうまゐしき

『文語詩稿五十篇』〔月のほのほをかたむけて〕〔下書稿(四)☆〕

☆ 『新校本全集』の「校異」に採られている〔下書稿(四)〕とは少し違うのですが、上で写真をお目にかけた草稿から、このようなテクストを読み取ることも可能です。

「くりやのとぼそうかゞひぬ」

「くりや」は、厨房、台所。

「とぼそ」は古語で、①扉が開閉する回転軸を受ける穴、②転じて、扉のこと。

扉から中をうかがったということで、口語詩稿から文語〔下書稿(一)〕までは、「馬」のようすも、「家」の中で眠る人びとのようすも、想像によるものでしたが、ここではじめて“とびら”が言及されています。「稲妻」という「兇賊」は、想像ではなく、こっそり扉を開けて、中のようすをさぐっているのです。

つまり、想像が排除されています。ロマン主義的な、馬と人の「うまゐ」の想像は、極小に抑えられているといえます。

〔下書稿(三)〕に手入れを施した逐次形では、熟睡する人びとのようすは:

「ひとも生くとし見えざりき」

と書かれています。人びとは、死に絶えてしまったかのようです。「兇賊」が遭遇した峡奥の夜には、もはや生きた人間のけはいもなく、ただ、青く透きとおった月の光だけがさしている。「水きね」だけが:

「水杵はひとりありしかど」

〔下書稿(四)手入れ〕

ひとりで動いている。―――そんな透徹した情景がめざされたのだと思います。

ここにあるのは、「セレナーデ」までにあったような、山奥の“自然”にあこがれるロマンチシズムを徹底的に排除した、甘い自然憧憬を、その最後のひとかけらまで拒絶する視線です。「兇賊」という、感情移入を拒絶するような題名が振られたのは、そこに関係するのかもしれません。

あの『フランドン農学校の豚』の最後の場面―――必死の抵抗も空しく屠殺され解体されて積み上げられた豚の肉の上に、「月はだまって過ぎて行く。夜はいよいよ冴えたのだ。」―――も、想起されます。

「日本の自然は温和で美しいだろうか。たとえば山へ登ると、こんな所にもと思われるような奥地にも民家がある。わずかの平地を選んでひとが生活している。その風景はぼんやり眺めていると美しい。こんな所に住んでみたいとすら思う。しかし、柳田國男がいうように、彼らは土地を求めて上へ上へと移住してきたのである。その姿は温和な自然ではなく過酷な自然に自分を適合させようとした姿であって、おそらくその適合そのものが人間をいびつに歪めている。この適合には必ず精神の畸型的な矮小化がともなっており、その貧弱さを美しいというのは倒錯ではないのか。『枯淡の風格を排す』というとき、坂口安吾がいうのはそのことだ。

〔…〕

今日、人類学には、あのルソー以来の〔ロマン主義・自然主義の――ギトン注〕自然観がつきまとっており、『自然と文化』という発想が一種のラディカリズムとして影響を与えている。これはヨーロッパの〝文人〟の発想であり、そのかぎり、けっして根底的(ラディカル)な思考たりえない。

『全体「自然を愛する」といふ言葉は、日本では詩人で無い者も屡〻口にするが、自然は果して其様に愛すべきものかどうかも疑問である。〔…〕温帯の島には四時の推移があって、秋の山の樹は染めて散り、春は又色々の芽出しを見せてくれるが、尚純然たる自然は余りにも力強い。人は我力を以て是に幾分の加減をして、所謂仁者〔…〕の山を楽しみ、智者の水を楽しむことを得せしめたのである。』(柳田國男『豆の葉と太陽』)

自然は愛すべきものかどうか疑わしいと、柳田はいう。もっとはっきりさせれば、彼は自然は愛すべきものではないといっているのだ。柳田は文人の自然観をまったくまぬかれている。彼は文人の紀行文が日本人に与えた悪影響、つまり名勝はどこかよそにあり自分たちの住む周辺にはないという固定観念をくつがえそうとするのだが、そこには、風景は『人間が作る』ものであり、人間が愛する自然とは人間化された自然なのだという考えがある。〔…〕

つまり柳田は自然に対して、観照的にでなく実践的に向かいあっている」

柄谷行人「『日本文化私観』論」, in:ders.『坂口安吾論』,2017,インスクリプト,pp.173-176.

青字は、柳田原文の傍点付き文字。

賢治が、晩年の文語詩によってたどったのも、感傷的な自然憧憬に対して距離を置く方向であったことは言えると思います。しかし、彼に特有の自然表現は、文語詩でもやはり豊穣に息づいて見られます。賢治は、いったいどんな方向をめざしていたのでしょうか?

作者が夭折してしまったために、私たちはその到達点の姿を見ることができません。しかし、残された推敲途上の文語詩―――賢治にとっては〔定稿〕もまた「永久の未完成これ完成」(『農民芸術概論綱要』)の一過程なのです―――をたどり、柄谷行人氏らによる文学史の議論を踏まえながら、その一端なりとも捉えてみたいと思うのです。

他方、この文語詩改稿稿での主人公「兇賊」は、曲り家の周囲と内部を探って観察しています。

「さらばとみちをよこぎりて

家の内外をうかゞへば」

〔下書稿(三)〕

「さらばとみちをよこぎりて

庭をめぐれば月あかり」

〔下書稿(三)手入れ〕

「さらばとみちをよこぎりて

束せし廐肥の幾十つら

祈るがごとき月しろに

くりやのとぼそうかゞひぬ」」

〔下書稿(四)〕

この探索の眼は、腹をすかせた「兇賊」よりも、何か悪いことをしていないかと嗅ぎまわる警官か探偵、あるいは密造酒を摘発する税務官吏のようです。

ちなみに、〔下書稿(一)〕の段階では、推敲過程のなかで、題名の「兇賊」を消して、「探偵」という題名をいったん書いています。

「兇賊」「探偵」……また、〔下書稿(四)〕のあとの〔定稿〕には題がないのですが、いずれにせよ、主人公は、この農家が属する“むら”共同体の外から、こっそりと忍び込んできた存在なのです。

【13】ロマンチシズムか? 自然主義か?

「祈るがごとき月しろに

くりやのとぼそうかゞひぬ」

〔下書稿(四)〕

たしかに、「くりやのとぼそうかゞひぬ」―――寝静まった家の外から、中で眠る人と馬のようすを想像して感傷にひたるのではなく、じっさいに戸口をこっそりと開けて中を覗く「兇賊」の行動を書くことによって、ロマンチックな想像を排し、リアルな描写に改めようとしていることは、わかります。

しかし、「祈るがごとき月しろ」とは、この主人公の感性なのか、作者(語り手)の感性なのか? あたりを真白く照らす「祈る」ような月の光の中で、まるで秘仏の蔵された扉を開くように敬虔に、こっそりと厩の戸口を開ける侵入者‥

これは、「兇賊」や「探偵」自身がそう感じているのではなく、ほかの賢治作品にも広く見られる異界視的な自然観、そういう賢治特有の自然に対する感性というべきでしょう。

そして、このような描写に表れた作者の感性は、それが主人公のものではないとしても、その後の推敲過程においては、そうした作者の感性に合うように、主人公の性格そのものが変えられてゆくことになるのです。これは、おそらく自然主義作家にも夏目漱石にも見られない、宮沢文学に特有の現象ではないかと思います。

いま問題にしている逐次稿系列について言えば、その主人公の性格の変遷こそが、「ロマンツェロ」――伝説詩への方向性にほかならないのです。

異界視的にとらえられた自然の中で、それを―――理知的で敏感な『春と修羅』の作者のようには―――意識することなく、しかし、その環境からほとんど支配的な影響を受けながら“流れてゆく”者、定着して暮らす人々の世界には遂に受け入れられることがなく、しかし、かれらに強い関心を抱きつづける者―――そのような“流れる者”を中心に据えた“伝説”空間の創造がめざされていたのではないでしょうか。

Gaston Goor

ところで、ここで俎上に上がった、作者の感性と主人公の感性ということについて、柄谷行人氏の自然主義とロマンチシズムに関する議論を見ておきたいと思います。

ことは、“自然主義”によって日本近代文学に導入された“三人称客観描写”という小説の手法にかかわるのです。賢治の文語詩は、作者の顕示を文面から排除することによって、“三人称客観描写”に近づこうとしていたのか? いまはまだ、そう断定してしまうことはできない気がしていますが、そういう方向性は検討してみる価値がありそうです。

「『丑松は大急ぎで下宿へ帰つた。月給を受取つて来て妙に気強いやうな心地(こゝろもち)にもなつた。昨日は湯にも入らず、煙草も買はず、早く蓮華寺へ、と思ひあせるばかりで、暗い一日(ひとひ)を過したのである。実際、懐中(ふところ)に一文の小使もなくて、笑ふといふ気には誰がならう。悉皆(すつかり)下宿の払ひを済まし、車さへ来れば直に出掛けられるばかりに用意して、さて巻煙草に火を点けた時は、言ふに言はれぬ愉快を感ずるのであつた。』(『破戒』(五))

これが『三人称客観』である。ここでは、語り手が主人公の内部に入り込んでいる、というより、語り手は主人公を通して世界を視ている。その結果、読者はこれが語られているのだということ、つまり語り手がいるのだということを忘れてしまう。たとえば、『懐中に一文の小使もなくて、笑ふといふ気には誰がならう。』というのは、語り手の考えである。しかし、それが主人公の気持と別だということが目立たない。そのために、ここでは、語り手は、明らかに存在しながらしかも存在しないようにみえる。語り手の中性化とは、語り手と主人公のこうした暗黙の共犯関係を意味する。

しかし、このような『三人称客観』という話法が容易にできると考えてはならない。〔…〕

森鴎外の『舞姫』が一人称で〔しかも文語文で――ギトン注〕書かれたことは不可避的であったといえる。そこでは語り手が主人公である。いいかえれば、語り手が消去(中性化)されている。もちろん、それは『三人称客観描写』ではないが、そこに至るために通過せねばならない道であった。」

柄谷行人『定本 日本近代文学の起源』,2008,岩波現代文庫,p.64-65.

国木田独歩、島崎藤村らの自然主義小説によって導入された“三人称客観描写”では、小説の文面から語り手の姿が隠されています。それ以前の戯作的な小説や物語では、たとえば:

「フヽヽン馬鹿を言給ふな

ト高い男は顔に似げなく微笑を含み〔…〕トある横町へ曲り込んで角から三軒目の格子作りの二階家へ這入る、一所に這入ツて見やう――」

二葉亭四迷『浮雲』

このように、文中に作者が、ときどき明からさまに顔を出していました。

しかし、藤村の小説でも、語り手は巧妙に隠されているのであって、けっして居なくなってしまうのではありません。語り手は、いわば主人公の中に入り込んで、隠れて活動していると言えます。

“三人称客観描写”では、主人公の心の中まで、そして主人公に見えるものすべてが読者に呈示されます。しかし、それだけならば、作者が個人として見ているもの、感じ、考えていることがらすべてを、「私」を「彼」に変えて書いているのと変りません。「三人称客観」の特質は、主人公からは見えないはずのもの、知りえないはすのことがらまでが―――たとえば、語り手の思想や感想―――、そこに、こっそりと滑りこまされていることです。主人公の主観を超えたことがらや、語り手の意見が、目立たないように述べられているのです。それらが、はっきりと書かれていたのが、近代小説以前の戯作物や説話物語でした。

この、“目立たないように”というのが、「三人称客観」の特徴です。目立たないように混入されているために、読者は、それらが主人公の主観を超えた作者の考えや、作者の組み込んだ情報であることに、気づきません。主人公に移入し成りきった読者は、知らず知らずのうちに、それらの混入物をいっしょに呑みこんでしまうのです。

しかし、こうして主人公のなかに入り込んだ作者の考えは、それがほんとうに客観的なものであるという保証はありません。にもかかわらず、作者は、「三人称客観」という語法を用いることによって、それがあたかも作者の偏見などまったくない無色透明の「中性的」・客観的な見方であるかのように、見せることができるのです。

つまり、「三人称客観」とは、―――はっきりと言ってしまえば―――近代小説が読者を“だます”ために編み出した、一種欺瞞的な「装置」(しくみ)なのです。

ですからそれは、じつは一面的見解にすぎない一作家の考えを、あたかも客観的で当然の正論であるかのように読者に吹き込んでしまうという、欺瞞的な目的にも利用することができます。その場合、読者は、知らず知らずのうちに主人公に同情し、主人公のなかにこっそりと入り込んでいる著者の考えに洗脳されることになります。いわゆる社会派の小説、あるいはプロレタリア小説の一部には、そうしたものが見出だせるでしょう。

もっとも、明治末から大正期の“文壇”を支配していた自然主義小説の、そうした欺瞞性を見抜き、それに対して、あえて逆らった作家も、いなかったわけではありません。夏目漱石は、そうしたひとりでした。

「代助は、たとえば、自分の無為にかんして次のようにいったりする。《「何故働かないつて、そりや僕が悪いんぢやない。つまり世の中が悪いのだ。もつと、大げさに言ふと、日本対西洋の関係が駄目だから働かないのだ……。」》だが、こうした説明は、すべて社会的・外在的なもので、彼の内部から遊離しているように感じられる。彼の文明批評がどんなに正当であっても、それは彼自身の在り方の核心に迫るものではない。読者は、彼の言い分に共感するよりも、むしろ苛立ちをおぼえるだろう。

一方、それと対照的に、『それから』では、代助の心理というよりも、気分・情動の異常が、執拗に描かれている。それはほとんど神経症的なものだ。〔…〕代助が美千代への愛を〝想起〟したとき、彼は、それら〔神経症的で異常な気分・情動―――ギトン注〕が、そのことの〝忘却〟による症状にほかならないことを突然認識する。」

柄谷行人「作品解説『それから』」, in:ders.『新版 漱石論集成』,1992,岩波現代文庫,p.348.

「代助」という『それから』の主人公が語る理屈は、それ自体は立派な議論であり、著者の文明観でもあるのかもしれません。しかし、たとえそうであろうとなかろうと、それが「代助」の行動や生き方とともに示されるときには、読者を納得させるようなものとはほど遠いのです。漱石は、あえて読者が納得できないような書き方をしていると言わなければなりません。

読者は、「代助」の口から語られる言説を批判的に受け取りながらも、その一方で、それを語る「代助」の異常さ、異常で飛躍的な情動に惹き付けられてゆくのです。そして、その先に、「代助」が自ら抑圧してしまった美千代への「愛」という無意識の世界―――この作品の致命的なテーマを、発見することになります。美千代への「愛」の想起は、「代助」という社会的存在の破滅にほかならないのです。

しかし、宮沢賢治の話法にも、しばしば、漱石と似たものを感じることがあります。たとえば、↓つぎは、『銀河鉄道の夜』で、カムパネルラがジョバンニの前からいなくなってしまう悲劇的な“別れ”の直前のシーンですが、サソリの“自己犠牲”の伝説に、うっとり陶酔しきっているジョバンニの傍らで、カムパネルラは、まったく別のことに気を取られているかのようです。

「ジョバンニは あゝ と深く息しました。『カムパネルラ、また僕たち二人きりになったねえ、どこまでもどこまでも一諸に行かう。僕はもうあのさそりのやうにほんたうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまはない。』『うん。僕だってさうだ。』カムパネルラの眼にはきれいな涙がうかんでゐました。『けれどもほんたうのさいはひは一体何だらう。』ジョバンニが云ひました。『僕わからない。』カムパネルラがぼんやり云ひました。

『僕たちしっかりやらうねえ。』ジョバンニが胸いっぱい新らしい力が湧くやうにふうと息をしながら云ひました。

『あ、あすこ石炭袋だよ。そらの孔だよ。』カムパネルラが少しそっちを避けるやうにしながら天の川のひととこを指さしました。ジョバンニはそっちを見てまるでぎくっとしてしまひました。天の川の一とこに大きなまっくらな孔がどほんとあいてゐるのです。その底がどれほど深いかその奥に何があるかいくら眼をこすってのぞいてもなんにも見えずたゞ眼がしんしんと痛むのでした。ジョバンニが云ひました。『僕もうあんな大きな暗の中だってこわくない。きっとみんなのほんたうのさいはいをさがしに行く。どこまでもどこまでも僕たち一諸に進んで行かう。』『あゝきっと行くよ。あゝ、あすこの野原はなんてきれいだらう。みんな集ってるねえ。あすこがほんたうの天上なんだ あっあすこにゐるのぼくのお母さんだよ。』カムパネルラは俄かに窓の遠くに見えるきれいな野原を指して叫びました。

ジョバンニもそっちを見ましたけれどもそこはぼんやり白くけむってゐるばかりどうしてもカムパネルラが云ったやうに思はれませんでした。〔…〕」

サソリの“自己犠牲”については、それに感銘を受けて賞讃する“賢治ファン”が数多いのは事実です。しかしながら‥‥

ここで、ジョバンニとカムパネルラ、それぞれの考えていることに、いわば“亀裂”が生じ、それが瞬く間に大きくなって、突然に永劫の“別れ”となる。―――この物語の、そういう筋から見ると、宮沢賢治は、“自己犠牲”を賞讃しているとは言い切れなくなります。むしろ、“自己犠牲”への陶酔は、あやまちのもとだ、と言っているようにも受け取れるのです。

同じことは、グスコー・ブドリの“自己犠牲”の最期についても言えます。ブドリの“犠牲”のもとにカルボナード火山島が噴火した後の空について、賢治の下書稿には、「月も日も血のいろになった」と書かれていました。ブドリの“自己犠牲”を手放しで礼賛しているようには見えません:

「ある日玄関が大へんさわがしいので出て見ますとそれはいつかのブドリを胴上げにした連中でした。ブドリが出て行くとみんな泪を流して云ひました。

『先生私たちはじぶんらのしくじったことを知らないで先生をひどい眼にあはせました。どうかこんどの海の爆発へおつれ下さい。おねがひいたします。』

ブドリは考があったので承知しました。

それから十日の后一隻の船はカルボナード島へ行きました。〔…〕ブドリはみんなを船で帰してしまって、じぶんは一人島に残りました。

それから三日の后イーハトーブの人たちはそらがへんに濁って青ぞらは緑いろになり月も日も血のいろになったのを見ました。

みんなはブドリのために喪章をつけた旗を軒ごとに立てました。〔…〕」

宮沢賢治『グスコンブドリの伝記』より。

「ブドリを胴上げにした連中」とは、不作を、ブドリら火山局の人工降雨のせいにして、たまたま村に来たブドリを寄ってたかって暴行した村人たちです。

村人たちは、放出される火山ガスの温暖化現象で冷害を食い止めようとしているブドリに対して、自分たちも参加させてほしいと頼んでいます。非道なふるまいをした反省の証しとして、自分たちも、ブドリとともに“自己犠牲”を遂げようというのです。その申し出を受け入れたブドリの「考(かんがえ)」とは、何だったのでしょうか?

「泪を流し」たくらいで足りるものか。おまえらに英雄的な“自己犠牲”など、おこがましい。おまえらは、最期の最期に俺を見捨てて島を出ることに同意するにちがいない。じっさいに行ってみて、自分らの罪深さを思い知るがよい。そして、二度までも犠牲にした俺の血で真赤になった大空を見て、腹の底まで震撼するがよい。

村人たちの申し出も、爆発後の空の「血のいろ」も、現在一般に読まれている『グスコーブドリの伝記』のテクストでは、消されています。それは、児童向きに書き直すようにとの発表誌の要請による変更だったと推測する意見があります。

Raffaello: San Giovanni Battista

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡