03/31�̓��L

18�F11

�y�{���z���Ɖ_�Ɣg�̂����\�\�\�w���Ǝ��l�x(2)

---------------

.

�@

�@

�ɗnjΖ��@�@

�@������ (º.-)���

�@�{���̓��b���i�w���Ǝ��l�x���Ƃ肠���Ă��܂��F

�@���Ɖ_�Ɣg�̂����\�\�\�w���Ǝ��l�x(1)

�y�T�z�o��l�����̓�

�@�w���Ǝ��l�x�̓o��l���́A�u���v�u�킩���́v�u������̂����l�v�Ƃ��������łȂ��A�u�`���[�i�^�v�u�X�[���_�b�^�v�u�A���^�v�Ƃ����J�^�J�i�̖��O���A���ꂼ�ꎝ���Ă��܂��B�������A�����̊O�����\�\�C���h���H�\�\�̖��O�ɂ́A���ꂼ��Ӗ�������悤�Ȃ̂ł��B

�@�w���Ǝ��l�x�ŁA�u�Â����l�̃A���^�v�u������̂����l�̃A���^�v�ƌĂ�Ă��鎍�l�u�A���^�v�ɂ��ẮA�u�h�C�c��� alt(�`�e���q�Â��r)���������v���O���Ƃ���ӌ�������܂��i�{�c���Y�u��i�����w���Ǝ��l�x�v,in�F�����B�Y�E�ҁw�q������i�r�����x,1976,�w�|����,p.173�j�B�������A���̃h�C�c��̔����́u�A���^�v�ł͂Ȃ��u�A���g�v�ł��B

�@�Ƃ���ŁA�������w�K���Ă����G�X�y�����g��ɂ� alta(�A���^) �Ƃ����A���̂��̃Y�o���̌`�e���������āA����́u�����A�����ȁA���M�ȁv�Ƃ����Ӗ��ł��B�w���Ǝ��l�x�ŁA�A���^�́A�����́u�������v���牺��ė��āA�X�[���_�b�^�����́u�������v�ɍ��点���Ə�����Ă��܂��B����ɁA���̃G�X�y�����g�̒P��̂��ƂɂȂ������e���������ƁAaltus �Ƃ����`�e��������܂��Baltus �͒j���`�ŁA�����`�� alta �ł��B������́A�u�����A�[���A�̑�ȁv�Ƃ����Ӗ��B�u������̂����l�̃A���^�v�ɂ́A���e����̈Ӗ��̂ق����K�����邩������܂���B

�@�������A�G�X�y�����g�A�h�C�c��A���e����̂����ꂩ��q���g�đ��ꂵ���̂��͂킩��܂��A�������Q�Ƃ��ĈӖ��̂����Ƃ��Ė����������Ƃ́A�܂������Ȃ��ł��傤�B

�@�����悤�ɂ��Č��Ă����ƁA�Ӗ��̂��閼�O�́u�A���^�v�����ł͂Ȃ��A�u�X�[���_�b�^�v�u�`���[�i�^�v�Ȃǂ��݂Ȃ����Ȃ̂ł��B

�@�u�X�[���_�b�^�v�́A�G�X�y�����g�� surda(�X���_�F��ڂ�) ��A�z�����܂��B���ƂɂȂ������e����� surdus, �����`�� surda �ł��B�Ӗ��̓G�X�y�����g�Ɠ����B�t�����X��ł� sourd�A�����́A�X�[���ł��B����́A�G�X�y�����g���ł��߂��B�u�b�^�v�́A�C���h���ɂ��邽�߂Ɍ������t�����̂ł��傤�B

�@���l�̃X�[���_�b�^�́A�u��ځv�ƊW�Ȃ�����Ȃ����A�Ǝv����������܂��A�w���Ǝ��l�x�̒��ł́A�X�[���_�b�^�͈�x���u���l�v�Ƃ͌Ă�Ă��Ȃ��̂ł��I�u���l�v�ƌĂ�Ă���̂́u�A���^�v�����ł��B

�@�X�[���_�b�^�́A�u��l�̗��h�ȐN�v�u�킩���́v�Ƃ����Ă�Ă��܂���B�A���^���X�[���_�b�^���]�����u��v�̒��ŁA�X�[���_�b�^�́F

�u���������Љ_���䂶�g���炷���̂��������U���ɂ����ӃX�[���_�b�^�v

�@�Ɖ̂��Ă��܂��B�܂�A�X�[���_�b�^�́A����_��g�́u�����v������āu�������ɂ����Ӂv�҂Ƃ��Ď]�����Ă���̂ł����A���̂��ƂƁA�ނ̖��O�ɁA���̕������Ȃ��u�X���_�v�̈Ӗ������邱�ƂƂ͖������܂��B���́A���̖����A�M���b�v�����A���̓��b�������������d�v�ȃJ�M�Ȃ̂ł����A���̂��Ƃ́A�̂��قǏڂ����_���܂��B�Ƃ������A�X�[���_�b�^�̖��O�Ɂg�����������Ȃ��h�Ƃ����Ӗ������邱�Ƃ͏d�v�ł��B��҂��X�[���_�b�^���A�����āu���l�v�ƌĂȂ������́A����ɊW���܂��B

�@���ɁA�����u�`���[�i�^�v�́A�ǂ��ł��傤���H �gchanata�h�ɁA�҂�����̌�͌�����܂��A�G�X�y�����g�� c^anto(�`�����g), �p��� chant �́A�u�́A���́v�̈Ӗ��ł��Bcantata(�J���^�[�^) �Ƃ����������܂��B�����܂��āA�_���ȁg�́h�Ƃ����悤�ȈӖ����ӂ��߂Ă���̂�������܂���B

�@���̑��̃J�^�J�i�ŗL���ɂ��Ă��A�������\�ł��B�u���҂����_�X�v�́A�G�X�y�����g�̓���(���`) ludas(���[�_�X�F�V��,���t����,���Z������) ���l�����܂��B�u�����̋��Ђ̉�v�́A�u���҂̃��_�X�v�̉Ƃōs���܂��B�u�~���_�̐X�v�Ƃ����n���́A�G�X�y�����g�� milda(�~���_�F���a��), �p��� mild(�}�C���h) ��������܂���B

�@�S�̂Ƃ��āA���̓��b�̃J�^�J�i�ŗL���́A���Ȃ�u�����v�A��������A���邢�͕�����肦�Ȃ����ƁA�Â��A���邢�͍��M���A�u�����v��t�ł邱�ƁA���R�́g�₳�����h�d�d�����ɂ���āA���̕���̔w�i�ƃe�[�}���Î����Ă���Ƃ�����̂ł��B

�@���Ȃ݂ɁA�{���́A�ǂ����Ă���ȂɃG�X�y�����g�̖��O��t����̂��A�G�X�y�����g����N�ɂ��킩��Ȃ�����Ȃ����A�Ƌ邩������܂���B�������A����͌����̌����݂��������������̂��Ǝv���܂��B�����i��P������j�́A�i�v���a�v�z�A����������`�̉e���ŁA�G�X�y�����g�̂悤�Ȓ����I�Ȑl�H���ꂪ�A�����͂����ƍL�܂邾�낤�Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��ɁA���{�ł́A�����̑啔�������w�Z���ŁA�p����K���@�����܂���ł�������A�K���e�ՂȃG�X�y�����g�̊w�K�M�͂��Ȃ肠�����̂ł��B�����炭�A�����́A�G�X�y�����g�̖��O�ɂ��Ă����A�������E���̐l�ɁA���O�̈Ӗ����X�O�ɂ킩�邾�낤�d�����l�����̂��Ǝv���܂��B

�@���̂悤�ȁA�o��l����ꏊ�̐����Ȃ���������\���悤�ȁg���O�h���g���Ă��邱�Ƃ́A�������b�̂Ȃ��ł��A�w�ǂ�ƎR�L�x�́u��Y�v�A�w�����͂₵�̖�x�́u����v�A�w���̖��O�Y�x�́u�Ï��v�A�w��͓S���̖�x�́u�W���o���j�v�Ƃ������g����ӂꂽ���O�h���o�ꂷ���i�Ƃ͑ΏƓI�ł��B�u��Y�v�͂������A�u����v�u�Ï��v���A�����̊�茧�̂悤�Ȓn���ł͂���ӂꂽ���O�ł����B�u�W���o���j Giovanni�v�́A�O���l���ł͂����Ă��A�C�^���A��e���n�����ł́A�����Ƃ�����ӂꂽ�t�@�[�X�g�E�l�[���i�p��̃W�����A�t�����X�̃W�����A�h�C�c�̃��n���Ɠ����j�Ȃ̂ł��B

�@���J�s�l���ɂ��A�o��l���Ɂg����ӂꂽ���O�h�����邱�Ƃ́A�ߑ㏬���E�ߑ�G��̓����ł����g�V���{���v�l�h�Ɗ֘A������܂��B

�u����ӂꂽ�ŗL���͌� individual �������B�ߑナ�A���Y���́A���̂悤�Ȍ̂ɒ��ڂ���B�k�c�l���Ă��k�]�ˎ���ȑO�́\�\�\�M�g�����l��Ƃ��w���x�Ƃ����T�O���`�ۉ����悤�Ƃ��Ă����Ƃ���A�ߑ��Ƃ́A���̏��A���̏��Ƃ������A�k�c�l�ŗL���ŌĂ��ׂ��X�̏���`���B����������A�ߑナ�A���Y���́A�ŗL���ŌĂ��ׂ��̂��Ƃ炦�悤�Ƃ���̂ł���B�������A���ڂ��ׂ����Ƃ́A���̌�����ɂ���Ă��������ʐ��i���Ր��j���ے����邱�Ƃł���B���Ƃ��A����ȌX�̏���`�����Ƃɂ���āA�t�Ɂw���x�Ƃ������Ղ�`���o���B���邢�͕`������Ƃ����M�O�������A���A���Y���Ȃ̂ł���B�v

�w��{ ���J�s�l�W ��T�� ���j�Ɣ����x,2004,��g���X,p.109.

�@�Ⴆ�A�����k�ւ̕����G�w���C���\�O���x�ɕ`���ꂽ�X���̏������v�������ׂĂ݂܂��傤�B�k�ւ̏��́A�ǂ�������悤�Ȏ}�Ԃ�ŁA�X�e���I�^�C�v��\���Ă��܂��B�����́A�������ɁA�g���C���̏��h�g�X���̏��h�Ƃ����`���I�ȕ��i�̃C���[�W��^���܂��B�����̏��́A���������̕��i�̎ʎ��Ƃ������́A�ނ���A���{�̂��������̕��i�̂ق����A�����G�̓`���I�C���[�W�ɏ]���Đ��`����Ă���̂ł��B�����Ɏ���܂ŁA�����̕���뉀�̏��́A�����G�ɂ���č��ꂽ�������̓`���I�C���[�W�ɍ����悤�ə��肳��āA���̂悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă���̂ł��B����́A��R�Ɏ��R�ɐ����Ă��鏼�̎}�Ԃ�Ɣ�ׂĂ݂�킩��܂��B

�@���邢�́A�O���\�\���Ƃ��Ί؍��⒆���̕��i�ɁA�Ȃɂ����R�̕�����Ȃ��٘a����������ꍇ�A���̌����͂����Ă��A���Ȃǂ̌`���\�\�����A����Ȃ̂Ɂ\�\���{�Ō����ꂽ���̂Ƃ͈Ⴄ����ł��B

�@�܂�A�����G��Ƃ��`���u���v���A�A�؉����s������Z���̈ӌ���u�x���đ���グ��u���v���A����ΐl�H�I�ɍ��ꂽ���̂ł����āA���̍��̓`���I���u�w���x�Ƃ����T�O�v�̌`�ۉ��ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@����ɑ��āA�ߑ��Ƃ́A���ł��l�ł��A�`���I���T�O�ɂƂ��ꂸ�ɁA�g����̂܂܁h�ɕ`�����Ɠw�߂Ă��܂����B���Ƃ������R�̐������A�`���I�Ȍ��܂肫�����g�^�h���������āA�X�̎��̌����Ƃ炦�āA���������ƕ`�����Ɓ\�\�\���ꂱ�����|�p�Ȃ̂��A�Ƃ����M�O���A�ߑ�̊G��⏬��������Â��Ă��܂��B

�@�ߑ�|�p���A�`���I�Ȑ������r���A�ʂ̂��̂��ʂɕ`�����Ƃɂ�������Ă����̂́A����ɂ���āA�`���I�v�l���W���Ă����E��荂�����l�ɒB������Ƃ����M�O������������ł��B����́A�ߑ�Ȋw�v�l�̉e���̂��ƂɁA���̃A�i���W�[�Ƃ��ďo�Ă����l�����������ƌ����܂��B�ߑ�Ȋw�́A�@���▂�p�̂悤�ȁA���I�ȉF���ς�O��Ƃ��邱�ƂȂ��A�g���S�Ɂh�Ώۂ��ώ@���邱�Ƃɂ���āA���^���ɋ߂��F���ɒB���邱�Ƃ��ł���\�\�Ƃ����M�O�̂��Ƃɉc�܂�Ă��܂����B���̐M�O�A�܂�g�[�֎v�z�h���A�|�p�����ɂ��e�����y�ڂ��Đ��܂ꂽ�̂��A�ߑ�G��A�ߑ㏬���̃��A���Y���ł������̂ł��B

�u���{�ōŏ��̋ߑ㏬���Ƃ�����A��t���l���́w���_�x(1887�N�j�̎�l���̖��͓��C���O�ł���B���c���j�́A���̍�i��ǂ�ŁA���ʂ̕��}�Ȑl������l���ƂȂ��Ă��邱�Ƃɋ������ƋL���Ă��邪�A���́A���O�Ƃ������}�Ȗ��ɂ��������ׂ��ł��낤�B�k�c�l�w���_�x������I�Ȃ̂́A�k�c�l���}�Ȗ��ɂ���Ďw���������A�����ʐ���S���悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���A���̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ă̌��o�������Ƃ������Ƃł���B

�@����ӂꂽ�ŗL���͌� individual �������B�ߑナ�A���Y���́A���̂悤�Ȍ̂ɒ��ڂ���B�v

�w��{ ���J�s�l�W ��T���x,p.110.

�@

�@�@�ɗnjΖ��@���o�̖�

�@�ߑ㏬���̃��A���Y���́A�Ȃ�ł��Ȃ����}�Ȍl���A�g����̂܂܁h�ɁA���������ƕ`�����Ƃɂ���āA��Ƃ́A���̎���A���̎Љ�́s�T�^�I�Ȍl�t��`���o�����ƂɂȂ�A���\�i�t�B�N�V�����j�ɂ���Đ^����\�o���邱�Ƃ��ł���\�\�Ƃ����M�O�Ɋ�Â��Ă��܂��B���̏ꍇ�A�o��l���̖��O���A�ǎ҂ɓ��ʂȐ������^���Ȃ��悤�ɁA�������}�ȁE����ӂꂽ���O���I��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���Ƃ��A���蓡���́w�j���x�̎�l���u�N���v�A�u�꒼�Ƃ́u��Ï��g�v�A�w�Ö�s�H�x�́u���C����v�u�M�s�v�u���h�v�u���q�v�Ƃ������l�����́A�݂ȁA���̓����ɂ���ӂꂽ���O�ł��B

�@�����āA���̂悤�ɁA���ʂȘg�g�݂Ȃ��ɁA���}�ɕ`���ꂽ����I�Ȃ��Ƃ���̏W�ς��A���ʂƂ��ās�T�^�I�t�ȁs�^���t��\�o���邱�ƂɂȂ�̂��A�Ƃ���܂����B����A�����̕��}�ȓo��l���A���̕��}�ȑ̌��́A���̎���ƎЉ��ʂ����O�ɂ���킷�s�ے�(�V���{��)�t�ɂق��Ȃ�Ȃ��ƍl����ꂽ�̂ł��B���ꂪ�A�ߑ㏬���̍������Ȃ��g�V���{���v�l�h�ł��B

�u���������V���{���I�Ȏv�l�̑��u�́A�������̂悤�ɂ���B

�@���Ƃ��A��Ƃ͎����̓���ȑ̌��A����Ȏ��Ȃ������Ȃ���A���ꂪ���ՓI�ȈӖ��������Ƃ�M���Ă���B�݂̂Ȃ炸�A�ǎ҂́A�����ǂ�Łw�����̂��Ɓx�̂悤�ɒǑ̌�����B�k�c�l�ߑ㕶�w���O�Ă���̂́A����Ȃ��̂����ՓI�Ȃ��̂��w�ے��x����Ƃ�����̐M�O�Ȃ̂ł���B�����łȂ���A��������Ƃ�����قǂƂ�ɑ���Ȃ����Ƃ������Â���Ƃ������ƂȂǂ��肦�Ȃ��ł��낤�B

�@�����ɂ����Ă��A�k�c�l�����w�ے��x�Ƃ����l���͕��w�҂̂Ȃ��ŗL�͂ł���B���Ƃ��A����ȌʓI�\�����A���̍�Ҏ��g�w����ƒm�炸�Ɂx�A����̖{����\�����Ă���Ƃ�������]�����Ȃ����肩������Ă���̂ł���B�v

�w��{ ���J�s�l�W ��T���x,p.112.

�@�����g�V���{���v�l�h�ɑΗ�����̂́A�g�A���S���[�v�l�h�ł��B

�@�u�A���S���[�v�́A���Ƃ��Ɓu���Ƃ��b�v�u���b�v�Ƃ������Ӗ��ŁA�u�V���{���v�Ǝ��Ă��܂����A�u�V���{���v�ƈႤ�̂́A���́g������h���ӂ���ł��邱�Ƃł��B���Ƃ��A�w�����x�ŃC�G�X�́A��q�����Ɍ����āA���܂��܂ȁg���Ƃ��b�h�����܂����A��q�����́A�����́g���Ƃ��h�������Ӗ�����̂��A�����悤�ɋ��߂��Ă���̂ł��B�����āA�㐢�̃L���X�g����̋��`�̑����́A���������g���Ƃ��h�̉��߂Ɋւ�����̂ł��B

�@�܂�A�u�V���{���v���A�ے�������̂�����ƂȂ��g���̂��Ɓh�����̂ɑ��āA�u�A���S���[�v�́A�ŏ�����g���Ƃ��h�Ƃ��Č���A�ǎ҂ɑ��A�����Î����Ă���̂����l����Ƒ����Ă���̂ł��B

�@�ߑ�A����ɂ����Ă��A�g�V���{���v�l�h�Ƃ����x�z�I�ȌX���ɋt����āA�����ČÂ߂������g�A���S���[�v�l�h�ŏ�����������Ƃ����Ȃ��킯�ł͂���܂���B���J���ɂ��A���Ƃ��Α�]���O�Y�́A���������g�A���S���[�v�l�h�������Ƃ̂ЂƂ�ł��B

�@�A���S���[�I�ȏ����̂ЂƂ̎w�W�́A�o��l���̖����A���}�Ȃ���ӂꂽ���O�ł͂Ȃ��A�Ȃɂ��Ӗ����肰�ȁA�Î��I�Ȗ��O�ł��邱�Ƃł��B���J���́A������u�^�C�v���v�ƌĂ�ł��܂��B

�u��]�k���O�Y�\�\�M�g�����l�̍�i�̂�����̓����́A�ŗL�����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�k�c�l�o��l���̖����^�C�v���ł���Ƃ����Ă悢�B�w�������N�̃t�b�g�{�[���x(1967�N�j�ł́A���O�Y���l�Ƃ��������́A�����ǂ���ނ�̐��i�������Ă���B�Z�́w���x�������I�Ŕ�s���I�ł���̂ɑ��āA��́w��x�͍s���I�Ŗ\�͓I�ł���B�k�c�l ����ɁA�ނ�̐��A�w�����k�˂ǂ���l�x�́A�����ƘI���ɍ�i�̃e�[�}�������Ă���B�ނ炪�A���ꂼ��̍��A�A�C�f���e�B�e�B�܂��̓��[�c��T��҂����ł��邱�Ƃ́A���O���炵�Ė��ĂȂ̂ł���B�k�c�l

�@�@�^�C�v���́A�k�c�l�ߑ㏬���ȑO�ɂ͈�ʓI�ł������B�ނ���A����ӂꂽ���̐l�����o�ꂷ�邱�Ƃ��w�ߑ㕶�w�x�̓������Ƃ����Ă��悢�قǂł���B�k�c�l

�@���O�Y���l�Ƃ������ς��Ȗ��́A�ꉞ�ŗL���ł��邪�A�����́A�k�c�l����^�C�v�i�ށj���Ӗ����Ă���B�v

�w��{ ���J�s�l�W ��T���x,pp.106-109.

�@�܂�A��]���O�Y�́w�������N�̃t�b�g�{�[���x�ɓo�ꂷ��l���̖��O�́A�ŗL�����̂悤�ɕt�����Ă��Ă��A���̎��́A���̎�ނ��������O�Ȃ̂ł��B

�@���̂��Ƃ́A�{���ɂ��Č���ƁA�����ւ�Ɏ����I�ł��B�������܂��A��]���O�Y�Ɠ��l�́g�A���S���[��Ɓh�Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł��܂��B�����̎U����i�̑啔���́g���b�h�Ƃ��ď�����܂����B���b�A�Ƃ��ɓ�����A�����[�l�����ēo�ꂷ�银�b�ł́A�o��l���i�o�ꐶ���j�́A�u���ˁv�u���̖v�u�y�_�v�u�����͂̑剤�v�u�G�`���v�Ƃ������g��ޖ��h�ŌĂ�܂��B�ނ�́A���̌Ăꂽ��ނ��\���A��ނ̐��i��̌����Ă��܂��B�������ɁA�{�b�ɓo�ꂷ��u���ˁv��u�R�L�v�́A�C�\�b�v���b�̂悤�ȗތ^�I�^�C�v�ł͂���܂���B�u���ˁv�������ɂ₳�������w�N��������A�u�R�L�v�����Ђ̂���ٔ����������肵�܂��B�������A����͂���ŁA�{�����l����Ǝ��́u���ˁv���A�u�R�L�v���\�\�����́g��ށh�������Ă���̂ł��B

�@�w�悾���̐��x�́u�悾���v�́A��s���A����H���Ƃ���ߐH���A�X���炩�����A�Ƃ������A�u�悾���v�Ƃ������ގ�̓�����̌����Ă��܂��B���̈�H�́u�悾���v�ɑ��āA��ނ�̌�����u�悾���v�Ƃ������O���̂ĂāA�u�s��(��������)�v�Ƃ����E����ӂꂽ���O�ɉ�������Ƃ����u��v�̖��߂́A�A���S���[���̂Ăċߑ�Љ�̂Ȃ��ɖ��v����Ɩ����Ă������Ƃɂق��Ȃ�܂���B�u�悾���v�́A���̖��߂����ۂ��āA�ߑ�Љ�ɂ͎e����Ȃ����Ȃ�ۑ����邽�߂ɁA�ǂ��܂ł����������čs���A�����Ė��𗎂Ƃ��ĉi���Ɍ���P���̂ł��B

�@�w���Ǝ��l�x�ł̖����̂��������A�K���ɃJ�^�J�i����ׂĂ���킯�ł͂Ȃ��A����̂悤�Ɂg������h�����Ă݂�A��]���O�Y�̏����Ɠ����悤�ɁA�e�l���̐��i�A�����A���̓��b�S�̂̃e�[�}���Î�����悤�ȁg�^�C�v���h�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�킩��܂��B

�y�U�z�������ꂽ�̂��H

�@�w���Ǝ��l�x�̓��e�ɓ����Ă䂭�O�ɁA��b�I�ȍl�@�����������Ă��������Ǝv���܂��B���̓��b�́A�����돑���ꂽ�̂��A�Ƃ������Ƃɂ��Ăł��B

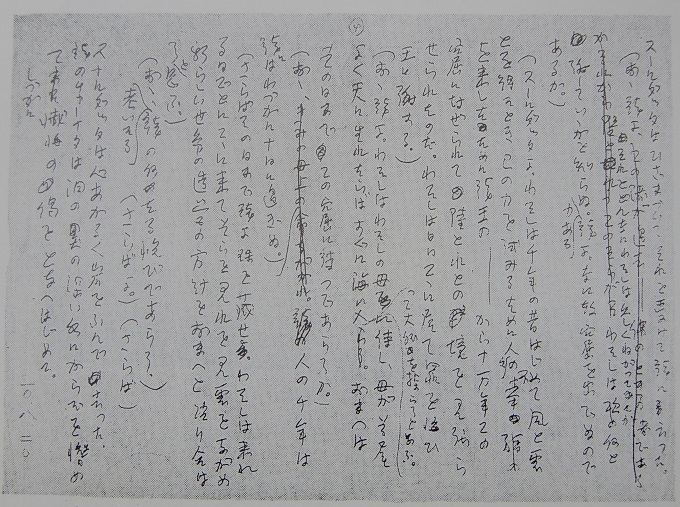

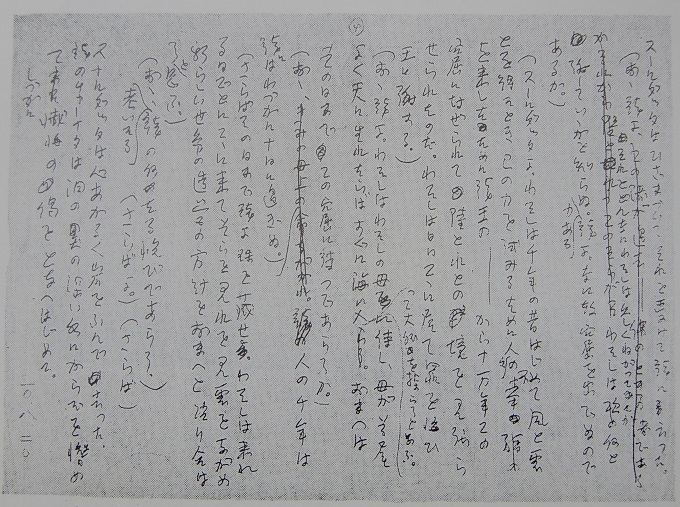

�@�w���Ǝ��l�x�̌������e�̖����ɂ́A

�u��Z�A���A��Z�v

�@�Ƃ�����������������Ă��܂��B����́A�u�吳10�N8��20���v�̂��Ƃ��Ɨ�������Ă��܂��B�܂�A�吳10�N(1921�N)8��20���ɂ��̓��b�������ꂽ�̂��ƁA�[���l���Ȃ���A�����������ƂɂȂ�܂��B

�@�����āA������A�������g�����������B��̓��b�W�w�����̑��������X�x�̖ڎ��ɋL���ꂽ�s��i���t�t�Ɣ�r���Ă݂�ƁA���b�W�������Ƃ��s��i���t�t�̑����u�����͂₵�̖�v(�吳10�N8��25���t�j�̂T���O�ɁA�w���Ǝ��l�x�������ꂽ���ƂɂȂ�܂��B

�@�܂��A�B��̌������W�w�t�ƏC���x���^��́s��i���t�t�́A�N��� 1922�N1������͂��܂��Ă��܂��B

�@�����ŁA�ʐ��I�Ȍ����́A�w���Ǝ��l�x�́A���b�W�w�����̑��������X�x�̏���i�����M����钼�O�ɁA��������b�Ɓu���ւ̏o���v�́u�錾�v�Ƃ��ď����ꂽ���̂��Ƃ��Ă���̂ł��F

�u�吳�\�N�͔ނ̐��U�̍ł����ʂɕx�ޔN�ł������B�S�W�̔N���ɂ��A���̔N�ɉ����āA�㋞�����s�������ƁE�����̓��b��i�̐���ɖv���������ƁE�Z�̂Ƃ̌��ʁE���y�ւ̊S�E�_�w�Z���@�ɏA�C�Ȃǂ̂��Ƃ��������B�����č쎍�̓��ݏo�����͎̂��ɂ��̔N�Ɩڂ����̂ł���B���ꂾ���Ɂw���Ǝ��l�x�́A��X�������q�̒��������̂ƂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�@�k�c�l

�@���̍�i�̒��ŃX�[���_�b�^���ȂČ������g�ɋ[���Ă��邱�Ƃ͖����ł���B

�@�@�@�@�@�k�c�l

�@���̍�i�͔ނ̎��ς������ɂ���A���ڂɂ́w�t�ƏC���x�ɐ�s���A�L�������Ĕނ̕��w�S�ʂɑ���n��ԓx�̊�Ղƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B�@

�@�@�@�@�@�k�c�l

�@���l���� 26�A����v�X�[���_�b�^�Ƃ��Ď��ւ̏o����錾�����B�t�̔e�C�Ɠ��ۂƂɓ����G��ł��낤�B�v

���c��v�u�w���Ǝ��l�x�\�\����ւ̐錾�v,in�F�����B�Y�E�ҁw�q������i�r�����x,1976,�w�|����,pp.150,153,156-157.

�@

�@

�ɗnjΖ��@���H���l�@�@

�@���b�W�w�����̑��������X�x�̂Ȃ����u�ŏ��̓��t��L����w�����͂₵�̖�x�� 5���O�ɏ����ꂽ�w���Ǝ��l�x�ɂ��čl���Ă����B����́A���łɓ����ł̐�������z�����ׂ����̂͋z�����āA���̐����ɏI�~����łS�\�����o���A���ꂩ��̐V�����ւ̕�������������i�ł���B�k�c�l

�@�w���Ǝ��l�x�ɐ���ꂽ�����́A�k�c�l�܂�A�ނ̋A����̐V���������Ƃ́A���|�ӎ��̍��g�ƁA���R�Ɏ�̂�u�����y���̑��d�A�Ƃ�����_����F�Ƃ��Ă���̂ł���B

�@�w�����͂₵�̖�x�́A����N����ڂ��Ă���_�ŁA�w���Ǝ��l�x�ƕ���œ����̑n��ӗ~�̍��g��������̓I�Ȍ���ƍl���Ă悢�ł��낤�B�w���Ǝ��l�x���V�������ƊJ�n�\�\���͎��݂̂ł͂Ȃ����|���ӂ��ޔނ̐��E�ς̊����������̂ł��邪�\�\�̐錾�ł���Ƃ���A�w�����͂₵�̖�x�́A�{�i�I�ɓ��b���������ƈӐ}�����܂̑���ł���B�v

���c��v�u�w���b�W�x��i�̐���N���v,in�F�����B�Y�E�ҁw�u�����̑��������X�v�����T�x,1975,�w�|����,pp.87-88.

�@�܂�A�ʐ��ɂ��A�{���́A���́w���Ǝ��l�x�ŁA�u�ނ̎��ρv�E���b�ς𖾂炩�ɂ��������ŁA���Ɠ��b�̐�����J�n�����A�܂�A���̍�i�́g�{�w�̃}�j�t�F�X�g�h�ł���A�\�\�\�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�Ȃ�قǁA���̂悤�Ɍ����ƁA�����ւ�ɃJ�b�R�����̂ł����A�������A�͂����Ă���Ȃ��Ƃ��A���ۂɂ��肤��̂ł��傤���H �s��i���t�t(�w�t�ƏC���x�Ɓw�����̑��������X�x�̖ڎ��ɋL���ꂽ�e��i�̓��t�j������ƁA�w�����̑��������X�x�̎��^��i�́A1921�N8��25������22�N4��7���܂ł̖N�ԁA�w�t�ƏC���x�Ɏ����ẮA1922�N1��6������23�N12��10���܂ł̖�Q�N�Ԃɂ킽���Ă��܂��B

�@���⓶�b�̑n��́A�H�ꐶ�Y�ł͂���܂���B���ꂾ���������Ԃ������ď����ꂽ��i���A�ŏ��Ɍv�悵���Ƃ���ɐ��R�ƍ�肾����čs���ȂǂƂ������Ƃ́A������ƍl�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ނ���A��҂̎��ρE���b�ςƂ����悤�Ȃ��̂́A�P�쏑���Ă͍l�������A�܂��P�쏑���Ă͍l�������d�d�Ƃ����悤�ɂ��āA�ŏI�I�ɑS��i�������I�������_�ŁA���̂��ƌ`������Ă�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�@�܂��āA�{���̏ꍇ�ɂ́A�����Ǐ����ꂽ���⓶�b���A�x�d�Ȃ鐄�ȂƉ���ɂ���āA�傫���ϖe���Ă䂭�ꍇ���啔���Ȃ̂ł��B���̉ߒ��ŁA��҂̑n��p���ƕ��w�ς��܂��A�ύX�E���W��Ƃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���������킯�ŁA�w���Ǝ��l�x���A����ɐ旧���ď����ꂽ�g�J�n�錾�h���Ƃ���ʐ��ɑ��ẮA�傫�ȋ^��������������܂���B�ނ���A���ׂĂ������I������ŁA�o�ł�O�ɂ��āA���M�̒��ŏn���Ă������ρE���b�ς��A����̌`�ɑ����Ĉ�C�ɏ������낵���̂��A���̓��b�Ȃ̂ł͂Ȃ����H �\�\�\���̂悤�ɂ��l������̂ł��B

�@�w�����̑��������X�x�́u���v�́A1923�N12��20���A�w�t�ƏC���x�́u���v�́A��1924�N1��20���Ƃ������t�������Ă��܂��B�����́A�������A���ꂼ��̍�i�̏o�ŏ������ꉞ�I�������_�ŏ������g�܂������h�ł��B���������āA�w���Ǝ��l�x���A�����̓��b�W�A���W�̓��e�Ɋ֘A���鎍�ρE���b�ς�\���������̂��Ƃ���A���̎��M�������A�����́u���v�Ɠ�������ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B

�@�������A��i�̐��������Ƃ����q�ϓI�Ȃ��Ƃ�����A���̒��̍l�����ɂ���Č��߂��Ă��܂��̂͊댯�ł��B�f�肷�邽�߂ɂ́A�q�ϓI�ȃf�[�^�ɂ������K�v�ł��B�������A����͂����ւ�ׂ����b�ɂȂ�܂����A�w���Ǝ��l�x�̓��e�̕��͂��O��ɂȂ镔��������܂�����A�̂��قǁd�d�����Ƃɘ_�������Ǝv���܂��B

�@�����ł́A�Ƃ肠�����A

�@�w���Ǝ��l�x�������ꂽ�̂́A�w�����̑��������X�x�Ɓw�t�ƏC���x�̏o�łɐ旧�� 1923�N���`1924�N�͂��߂���B

�@�Ƃ�������\�\�\�̂��قǁg���h���o�������ŁA�قڂ��̂Ƃ���̌��_�ɂȂ�̂ł����\�\�\�Řb��i�߂����Ǝv���܂��B

�w���Ǝ��l�x�������e�@�ŏI�t

�@�������ɁA�w���Ǝ��l�x���e�ɂ��āA�q�ϓI�ȃf�[�^�������Љ�Ă����܂��B

�@���łɏq�ׂ��悤�ɁA�������e�̖����ɂ́A�u��Z�A���A��Z�v�Ƃ����s��i���t�t���L����Ă���̂ł����A���̓��t�i1921�N8��20���Ɖ������j�ɂ��āA�w�V�Z�{�S�W�E�Z�ٕсx�ɂ́A���̂悤�ȒA��������������Ă��܂��F

�u�A���{���̎��̂��炢���Ζ{�e�����͑吳�\��N�Ȍ�Ɛ��肳���B�v

�@�܂�A���e�̌����̕M�Ղ́A1922�N�Ȍ�̂��̂��Ƃ����̂ł��B�{���̏ꍇ�A�N��ɂ��M�Ղ̕ω��͔��ɂ͂����肵�Ă��āA��O���Ȃ��A�M�Ղɂ��N��̐���ɂ͐M����������܂��B

�@����ɒ�������̂́A�w�V�Z�{�S�W�x�Ɍf�ڂ��ꂽ���e�̎ʐ^�ł����A�u���v�́g�_�h���q���ď�����Ă��܂��B�w�V�Z�{�S�W�E���e�ʊϕсx,p.12.�ɂ��A

�u�Ȃ��ď������悤�ɂȂ�ω����N��̂͑吳11�N���̂��Ƃ��Ɛ��肳���i�吳12�N4���ɐV�����\�́w��܂Ȃ��x�̏����`�����e[�a�����g�p]�ł́A���łɂ��ׂĂȂ��ď�����Ă���j�v

�@��������ƁA�w���Ǝ��l�x�̌������e���A�w��܂Ȃ��x�����`�Ɠ������납�A����Ȍ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���ʐ^������ƁA�_�̌q�����͉ߏ�Ȃ��炢�ł��B�w���Ǝ��l�x�������e�̐����́A1923�N(�吳12�N)�Ȍ�Ɛ���ł���ł��傤�B

�@���������āA���Ȃ��Ƃ��������e�̐����́A�w�����̑��������X�x�̑S�s��i���t�t(�ŏI�́u�R�j�̎l���v�� 1922�N4��7���j�����A�����ƌ�ɂȂ�̂ł��B

�@�����Ƃ��A�����Ŗ��ɂȂ�̂́A�������e�́w���Ǝ��l�x�̍ŏ��̑��e�Ȃ̂��A����Ƃ��A�j�����ꂽ�����ƌÂ����e�������āA�����͂���𐴏��������̂Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃł��B

�@�w�V�Z�{�S�W�E�Z�ٕсx�ɂ��ƁA���̑��e�́A4���́u�a�����v�i����3���̂����j�̊e�Жʂɉ��M�ŏ�����Ă��܂��F�@

�u���e�̑�P�`�Ԃ́A�p���̂����Ăɉ��M�łȂ��ꂽ�����ł���A����ɑ��鐄�Ȃ́A��P�`�Ԑ���������т��̒���́A���M�ɂ������̂݁B�v

�@�ǂ��ɂł�����u�a�����v�ł�����A�p���̎�ނ��玷�M�N��𐄒肷�邱�Ƃ͂ł��܂��A���e�p���ł͂Ȃ��u�a�����v�ł���Ƃ����_�A����щ��M�ŏ�����Ă���_���猩��ƁA�����ł͂Ȃ��A�C���X�s���[�V�����̗N���܂܁A�����̂悤�ɂ��ď������낳�ꂽ�ŏ��̑��e�Ƃ��l�����܂��B����̎ʐ^�����Ă��A�����Ȃ���̑傫�Ȓ�����������������i�����}�������������ƂŁA�����J���Ď��̍s�������Ă���j�A������x�̑����ň�C�ɏ������낳�ꂽ�悤�ɂ������܂��B

�@���̏ꍇ�A�s��i���t�t�́A�����Ӗ�����̂ł��傤�H ���̏ꍇ�ɂ́A�{���́s��i���t�t�́A�����N�����ł͂Ȃ��A�ŏ��Ɂu�X�P�b�`�v�������������t�A�Ȃ����A���̎������܂ꂽ���������ƂȂ�ł����Ƃ̂��������t���Ɨ�������Ă��܂��B�Ƃ����̂́A10�N�߂��ɂ킽���ĉ��x�����������ꂽ����i�ł��A�ŏ��́s��i���t�t���A���̂܂܍Ō�܂œ��P����Ă�������ł��B

�@�w���Ǝ��l�x�̏ꍇ������Ɠ��l���Ƃ���A�u��Z�A���A��Z�v(1921�N8��20���j�́A�ŏ��̎v�����A�Ȃ������������̂��������A�c�c���Ƃ��A�H��́w���x�����̍��ɓǂA�Ƃ��������Ƃ��l�����܂��B

�@�������A�������e�͐����ł����āA�����ƑO�ɁA�����ƕs���S�ȁA�蒠�̃��������̂悤�Ȃ��̂��������A�Ƃ������Ƃ��l�����Ȃ��͂���܂���B���̏ꍇ�ɂ́A�u��Z�A���A��Z�v�́A�ŏ��̃����������L�������Ȃ̂�������܂���B

�@������ɂ���A�������e���A1921�N�ɏ����ꂽ���̂łȂ����Ƃ́A�M�Ղ��猩�ĊԈႦ����܂���B

�@���������킯�ŁA�w���Ǝ��l�x�̐��������A�܂茻���e�N�X�g�Ƃقړ������̂��ŏ��ɏ����ꂽ�̂͂����H�d�Ƃ������Ɋւ��ẮA�M�Ղ͌��ߎ�ɂȂ�Ȃ��\�\�\�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�g���h�́A�Ȃ��Ȃ�����̂ł��B

�@

���݁`�@�~ �c

�c

.

�O��|����

�� ��������

�� ���L����������

�� ���̓��L���폜

[�߂�]

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�c

�c