01/09の日記

02:03

【宮沢賢治】「ギリヤーク」――“起源”か? 中心⇔辺境か?(7)

---------------

.

こんばんは (º.-)☆ノ

「ギリヤーク」――“起源”か? 中心⇔辺境か?(1)

「ギリヤーク」――“起源”か? 中心⇔辺境か?(2)

「ギリヤーク」――“起源”か? 中心⇔辺境か?(3)

「ギリヤーク」――“起源”か? 中心⇔辺境か?(4)

「ギリヤーク」――“起源”か? 中心⇔辺境か?(5)

「ギリヤーク」――“起源”か? 中心⇔辺境か?(6)

からのつづきです。

【15】 ヴォワイヤンと禁忌

前回は、『サガレンと八月』の「ギリヤークの犬神」を中心とする賢治作品を、ギリヤーク(ニヴフ)などの北方民族の民話と世界観の中に置いて考えてみました。そこから、やはり重要なポイントは、タネリが禁忌を破って、「くらげ」を透かして風景を見たということ、この《見る(voir)》という行為ではないかと、思われてくるのです。

そこで、今回は、まず、『サガレンと八月』の、タネリが母親から“禁忌”を言いつけられ、それから浜へ行って、その“禁忌”を破ってしまうまで、その部分を、いままでよりも詳しく読んでみたいと思います。

「タネリが指をくわいてはだしで小屋を出たときタネリのおっかさんは前の草はらで乾かした鮭の皮を継ぎ合せて上着をこさえていたのです。『おれ海へ行って孔石(あないし)をひろって来るよ。』とタネリが云いましたらおっかさんは太い縫糸を歯でぷつっと切ってそのきれはしをぺっと吐いて云いました。

『ひとりで浜へ行ってもいいけれど、あすこにはくらげがたくさん落ちている。寒天みたいなすきとおしてそらも見えるようなものがたくさん落ちているからそれをひろってはいけないよ。それからそれで物をすかして見てはいけないよ。おまえの眼は悪いものを見ないようにすっかりはらってあるんだから。くらげはそれを消すから。おまえの兄さんもいつかひどい眼にあったから。』『そんなものおれとらない。』タネリは云いながら黒く熟したこけももの間の小さなみちを砂はまに下りて来ました。波がちょうど減(ひ)いたとこでしたから磨かれたきれいな石は一列にならんでいました。『こんならもう穴石(あないし)はいくらでもある。それよりあのおっ母の云ったおかしなものを見てやろう。』タネリはにがにが笑いながらはだしでそのぬれた砂をふんで行きました。すると、ちゃんとあったのです。砂の一とこが円くぽとっとぬれたように見えてそこに指をあててみますとにくにく寒天のようなつめたいものでした。そして何だか指がしびれたようでした。〔…〕

間もなく浪がどぼんと鳴ってそれからすうっと白い泡をひろげながら潮水がやって来ました。タネリはすばやくそれを洗いましたらほんとうにきれいな硝子のようになって日に光りました。タネリはまたおっかさんのことばを思い出してもう棄ててしまおうとしてあたりを見まわしましたら南の岬はいちめんうすい紫いろのやなぎらんの花でちょっと燃えているように見えその向うにはとど松の黒い緑がきれいに綴られて何とも云えず立派でした。

あんなきれいなとこをこのめがねですかして見たらほんとうにもうどんなに不思議に見えるだろうと思いますとタネリはもう居てもたってもいられなくなりました。思わずくらげをぷらんと手でぶら下げてそっちをすかして見ましたらさあどうでしょう、いままでの明るい青いそらががらんとしたまっくらな穴のようなものに変ってしまってその底で黄いろな火がどんどん燃えているようでした。さあ大変と思ってタネリが急いで眼をはなしましたがもうそのときはいけませんでした。そらがすっかり赤味を帯びた鉛いろに変ってい海の水はまるで鏡のように気味わるくしずまりました。

おまけに水平線の上のむくむくした雲の向うから鉛いろの空のこっちから口のむくれた三疋の大きな白犬に横っちょにまたがって黄いろの髪をばさばささせ大きな口をあけたり立てたりし歯をがちがち鳴らす恐ろしいばけものがだんだんせり出して昇って来ました。もうタネリは小さくなって恐れ入っていましたらそらはすっかり明るくなりそのギリヤークの犬神は水平線まですっかりせり出し間もなく海に犬の足がちらちら映りながらこっちの方へやって来たのです。

〔…〕」

出かけようとするタネリに、母親が与えた注意の発言によって、タネリに課せられていた“禁忌”の内容を見ますと:

まず、海岸に「たくさん落ちている」「寒天みたいなすきとおしてそらも見えるようなもの」―――つまり「くらげ」が、タブーの客体であるのがわかります。

そして、その「くらげ」を「ひろってはいけない」「それで物をすかして見てはいけない」というのが、禁止された行為です。

つぎに、禁止の理由についても、述べられています。「おまえの眼は悪いものを見ないようにすっかりはらってある」のだが、「くらげはそれを消す」というのが、「くらげ」で「物をすかして見てはいけない」理由です。

さらに、理由の補強として、「おまえの兄さんもいつかひどい眼にあった」という、経験的な証拠が示されます。

つまり、タネリの母親が、この少年に与えた“禁忌”の説明は、タブーの客体と禁止行為を明確に特定し、禁止の理由と経験的証拠による論証までしている、まことに完全なものなのです。

そして、内容的には、「くらげ」で「物をすかして見てはいけない」、「おまえの眼は悪いものを見ないようにすっかりはらってある」とあるように、《見る》ということに、ことがらの核心があるように思われます。つまり、《見る》こと……禁止された・ある方法で《見る》こと……が、災いをもたらすという予告。それが、母親の警告の要点なのです。

ここから私たちが思いつくのは、これまで何人かの賢治研究者によって主張されてきた“ヴォワイヤン(見者)”としての宮沢賢治という指摘―――:宮沢賢治は創作家である以上に、《見者》であり記録者である、この世ならぬ“異空間”を透視し、その「見たまま」をスケッチして、詩、童話などの形にしたものを、私たちに見せているのだ―――という指摘です。

たとえば、『春と修羅』『注文の多い料理店』という2つの著書を公にした後の時期に、賢治が記した↓つぎのような詩草稿があります:

「 鬼言(幻聴)

きさまももう

見てならないものをずゐぶん見たのだから

眼を石で封じられてもいいころだ

36号!

左の眼は3!

右の眼は6!

ぶちいしをつかってやれ」

『春と修羅・第2集』#383「鬼言(幻聴)」1925.10.8.〔下書稿(一)〕

つまり、宮沢賢治は、『サガレンと八月』のタネリと同じように、“禁忌”を破って、「見てならないものを」たくさん「見」てしまった、だから、いつかは“ぶち石で眼をつぶす”ような罰を受けるにちがいない、―――そういう自己認識と恐れを抱いていたことがわかるのです。

昨年、花巻で行われた宮沢賢治学会のセミナーは、賢治の《心象スケッチ》を、彼が見た“異空間”の「見たまま」のスケッチとして解明する研究方向を、提起するものでした。

【参考】⇒:【宮沢賢治】“異世界”に踏みこむ充実のセミナー(1)

一見、あたかも奇をてらった、冒険的な見方に思われるかもしれませんが、しかし、この方向に先鞭をつけたのは、客観的・実証的学風で知られた故・小沢俊郎氏だったとされるのです。

小沢さんは、『春と修羅・第2集』収録の「河原坊」(#374,1925.8.11.)で、賢治が半覚半睡の状態で、「二人のはだしの逞ましい若い坊さん」が「南無阿弥陀仏!」と叫ぶように唱える幻覚を見た体験について、「この詩では、……現実的体験そのものであるかの如くに、幻覚が描かれている。」と指摘しました。

「 〔…〕

寒さとねむさ

もう月はたゞの砕けた貝ぼたんだ

さあ ねむらうねむらう

……めさめることもあらうし

そのまゝ死ぬこともあらう……

誰かまはりをあるいてゐるな

誰かまはりをごくひっそりとあるいてゐるな

〔…〕

……半分冷えれば半分からだがみいらになる……

誰か来たな

……半分冷えれば半分からだがみいらになる……

……半分冷えれば半分からだがめくらになる……

……半分冷えれば半分からだがめくらになる……

そこの黒い転石の上に

うす赭いころもをつけて

裸脚四つをそろへて立つひと

なぜ上半身がわたくしの眼に見えないのか

〔…〕

あしおとがいま峯の方からおりてくる

ゆふべ途中の林のなかで

たびたび聞いたあの透明な足音だ

……わたくしはもう仕方ない

誰が来やうに

こゝでかう肱を折りまげて

睡ってゐるより仕方ない

だいいちどうにも起きられない……

:

:

:

:

叫んでゐるな

(南無阿弥陀仏)

(南無阿弥陀仏)

(南無阿弥陀仏)

何といふふしぎな念仏のしやうだ

まるで突貫するやうだ

:

:

:

:

もうわたくしを過ぎてゐる

あゝ見える

二人のはだしの逞ましい若い坊さんだ

黒の衣の袖を扛げ

黄金で唐草模様をつけた

神輿を一本の棒にぶらさげて

川下の方へかるがるかついで行く

誰かを送った帰りだな

声が山谷にこだまして

いまや私はやっと自由になって

眼をひらく」

『春と修羅・第2集』#374「河原坊(山脚の黎明)」1925.8.11.〔下書稿(二)手入れ〕

1行空けの段落は引用者による。

「この詩では、想像という語がまったくあてはまらぬほどはっきりと、現実的体験そのものであるかの如くに、幻覚が描かれている。」

小沢俊郎『薄明穹を行く』

この小沢氏の指摘を受けて、「私の言いたいのも、まさにこのこと」だと述べ、公刊された『春と修羅』の前半部の収録詩によって、賢治の「心象スケッチ」は、フィクションでも誇張でもなく、彼が透視しえた“異空間”の忠実なスケッチにほかならないと論じたのが、在野の賢治研究者・栗谷川虹さんでした。

「思うに、人間の意識の深奥は、私たちが漠然と想像するように、不可知の混沌たる暗雲の中に消え去るのではなく、その暗雲を突き抜けた虚空で、もう一つの明晰な世界を持っているのではないか。ランボーと賢治は、そこまで登りつめて、そこで、架空の、気圏のオペラを演じた、と私には思えます。〔…〕

『春と修羅』の難解さは、詩としての難解さではない。賢治の体験そのものの難解さなのです。

〔…〕賢治は『春と修羅』で、私たちの意識では捉え得ないある奇怪な風景を、〔…〕スケッチしてみせた。これは文字通りスケッチなのであって、〔…〕私たちの前にあるのは、〔…〕その未知の風景なのです。〔…〕

賢治は、むき出しの謎を突き付けた――賢治の純粋視覚の実験に私たちを立ち合わせ、その奇怪な現象を記録してみせた。」

栗谷川虹『宮沢賢治 異界を見た人』,1997,角川書店,pp.38,47-48.

栗谷川氏は、小林秀雄によって紹介された、意識の深奥の“異世界”を透視する者――「ヴォワイヤン(見者)」――としてのアルチュール・ランボーになぞらえて、宮沢賢治をも「ヴォワイヤン」と規定し、彼の詩作品は、「この世のものとも思えない」世界、ないしは「宇宙そのもの」を舞台とする、壮大で神秘にみちた「観客のないオペラ」にほかならないとしました。

「ランボオと賢治。」この二人の「奇蹟的な意識の冒険者たちは、私たちには知覚し得ない意識の深奥を探るという危険な彷徨のはて、二人ながら、この世のものとも思えない、あるいは、宇宙そのものを舞台としたような、壮大、神秘的な、観客のないオペラを演じていると観じたのです。」

『宮沢賢治 異界を見た人』,p.36.

“見るなと言われると見たくなる”ということがあります。

タネリの母親が与えた“論証”が完全であるだけ、“禁忌”を破ったタネリの悔悟の思いは大きいのですが、しかし、その反面で、母親は、完全な“論証”を述べることによって、タネリに対して、かえって《見ること》への通路を開いてしまったとも言えるのです。母親はタネリに、↓つぎのような言い方もしています:

「寒天みたいなすきとおしてそらも見えるようなものがたくさん落ちているからそれをひろってはいけないよ。」

「すきとおしてそらも見えるようなもの」が浜辺に落ちていると、教えているようなものです。そして、浜辺に出たタネリも、この母親の言を思い出して、「くらげ」が落ちていないか、捜しはじめるのです:

「『それよりあのおっ母の云ったおかしなものを見てやろう。』タネリはにがにが笑いながらはだしでそのぬれた砂をふんで行きました。すると、ちゃんと〔「くらげ」が―――ギトン注〕あったのです。」

“禁忌”の客体である「くらげ」について、作者の描くところを、さらに詳しく見ていきたいと思います。砂浜に「くらげ」が落ちているようすについては:

「砂の一とこが円くぽとっとぬれたように見え」て

「そこに指をあててみますとにくにく寒天のようなつめたいものでした。」

「そして何だか指がしびれたようでした。」

と書かれています。

「間もなく浪がどぼんと鳴ってそれからすうっと白い泡をひろげながら潮水がやって来ました。」

「タネリはすばやくそれを洗いましたらほんとうにきれいな硝子のようになって日に光りました」

浜に落ちている「くらげ」は、ぬるぬるとして肉感的で、気味悪く見え、触ってみると、指が感電したように痺れるのです。

しかし、それを潮水で洗うと、「きれいな硝子のようになって」日光で輝いている、すきとおった美しい「めがね」のように見えるのです。タネリは、そこに神秘的な、ふしぎな美しさを見て、魅了されています。そして、黒い松林で縁取られた、薄紫のヤナギランが燃えたように咲く「南の岬」の遠景を、「このめがねですかして見たらほんとうにもうどんなに不思議に見えるだろう」と思うのです。

「くらげ」を透して向うがわを見ることは、タネリにとっては、たいへん不思議な、魅力的な体験と思われ、タネリは大きな期待をもって、“禁忌”違反の行為に及ぶのです。ここには、「くらげ」の気味悪さに対する嫌悪と、未知のものへの好奇心、そして神秘的な美しさに対する渇望の両極性が見られます。

砂浜に落ちている「くらげ」、「砂の一とこが円くぽとっとぬれたように見え」るそのようすは、迸った精液のしずくのようにも見えます。そうした連想は可能ですし、作者はそれを排除していません。「くらげ」の描写の肉感性は、読者の性欲を刺激する要素を持っています。タネリは子供の設定ですが、少年の射精という連想が、同性愛的な発想につながることも、読者にゆだねられた自由度の範囲内と言えるでしょう。

しかし、賢治の場合、この種の性欲の喚起は、それだけには終らない、‥‥深層意識へと没入し、場合によっては“異空間”を見ることへとつながってゆく点に、性感覚を帯びた表現の積極的な意味があるのだと思います。

ここで少しく視野を広げて、関連作品を見てゆくと、「くらげ」に類した事象と表現を、私たちは容易に見出だすことができます。

『サガレンと八月』の「くらげ」は、「にくにく寒天のようなつめたいもの」と表現されていましたが、『タネリはたしかにいちにち噛んでゐたやうだった』では、春の野の空気と空を、「ぺらぺら赤い火」が燃えている、「そこらはみんな、桃いろをしたキクラゲだ」と表現しています:

「丘のうしろは、小さな湿地になっていました。そこではまっくろな泥が、あたたかに春の湯気を吐き、そのあちこちには青じろい水ばしょう、牛(ベゴ)の舌の花が、ぼんやりならんで咲いていました。タネリは思わず、また藤蔓を吐いてしまって、勢よく湿地のへりを低い方へつたわりながら、その牛の舌の花に、一つずつ舌を出して挨拶してあるきました。〔…〕すると花の列のうしろから、一ぴきの茶いろの蟇(ひきがえる)が、のそのそ這はってでてきました。タネリは、ぎくっとして立ちどまってしまいました。それは蟇の、這いながらかんがえていることが、まるで遠くで風でもつぶやくように、タネリの耳にきこえてきたのです。

(どうだい、おれの頭のうえは。

いつから、こんな、

ぺらぺら赤い火になったろう。)

『火なんか燃えてない。』タネリは、こわごわ云いました。蟇は、やっぱりのそのそ這いながら、

(そこらはみんな、桃いろをした木耳(きくらげ)だ。

ぜんたい、いつから、

こんなにぺらぺらしだしたのだろう。)といっています。タネリは、俄かにこわくなって、いちもくさんに遁げ出しました。」

原文は旧仮名遣い。

青字は、原文の傍点付き字。

「あたたかに春の湯気を吐」く「まっくろな泥」から伸び出た「青じろい」ミズバショウの花を、「ベゴの舌」と表現しているのも注目されます。タネリは、「その牛の舌の花に、一つずつ舌を出して挨拶してあるきました。」

『タネリは……』の前身形である『若い木霊』では、↑上のヒキガエルのつぶやき部分が、「鴾の火だ」、そらは「桃色のペラペラの寒天でできている」と書かれています。

「一疋の蟇がそこをのそのそ這って居りました。若い木霊はギクッとして立ち止まりました。

それは早くもその蟇の語(ことば)を聞いたからです。

『鴾(とき)の火だ。鴾の火だ。もう空だって碧くはないんだ。

桃色のペラペラの寒天でできているんだ。いい天気だ。

ぽかぽかするなあ。』

若い木霊の胸はどきどきして息はその底で火でも燃えているように熱くはあはあするのでした。

〔…〕そこには桜草がいちめん咲いてその中から桃色のかげろうのような火がゆらゆらゆらゆら燃えてのぼって居りました。そのほのおはすきとおってあかるくほんとうに呑みたいくらいでした。

若い木霊はしばらくそのまわりをぐるぐる走っていましたがとうとう

『ホウ、行くぞ。』と叫んでそのほのおの中に飛び込みました。

そして思わず眼をこすりました。そこは全くさっき蟇がつぶやいたような景色でした。ペラペラの桃色の寒天で空が張られまっ青な柔らかな草がいちめんでその処々にあやしい赤や白のぶちぶちの大きな花が咲いていました。」

原文は旧仮名遣い。

こちらのほうが『タネリは……』よりも、深層意識との結びつきが、はっきりと書かれています。

「いちめん」に咲いた「桜草」のしげみから、「桃色のかげろうのような火がゆらゆらゆらゆら燃えてのぼって居」る、「そのほのおはすきとおってあかるくほんとうに呑みたいくらいでした。」と書かれています。「若い木霊」が、「そのほのおの中に飛び込」んでみると、「そこは全くさっき蟇がつぶやいたような景色でした。」

「若い木霊」には、野原の空の風景は、ヒキガエルが言うような「桃いろの寒天」にも「鴾の火」にも見えなかったのですが、サクラソウの「かげろうのような火」の中に飛び込んでみると、その中は、ヒキガエルの言うような異様な風景だったのです。そこには、「まっ青な柔らかな草」が生え、「あやしい赤や白のぶちぶちの大きな花」が咲いています。この絢爛たる“異空間”は、深層意識に「飛び込」んで行った先の風景を表しています。それは、ヒキガエルなどの生き物の眼に映るこの世の風景でもあるのです。

すこし前では、ヒキガエルのつぶやきを聞いた「若い木霊」の反応について、「若い木霊の胸はどきどきして息はその底で火でも燃えているように熱くはあはあするのでした。」と書かれています。胸の底で「火でも燃えている」という「若い木霊」の体内感覚は、サクラソウの炎に飛び込んで見た世界の風景を予告するものです。つまり、サクラソウの炎の中の世界は、深層意識の世界にほかならないのです。

ちなみに、『土神ときつね』にも同様の表現があります。土神が、きつねと樺の木の会話を耳にして、嫉妬を催す場面です:

「土神は〔…〕自分が樺の木のとこへ行かうとしてゐるのだといふことに気が付きました。すると俄かに心持がをどるやうになりました。

〔…〕土神はまるで頭から青い色のかなしみを浴びてつっ立たなければなりませんでした。それは狐が来てゐたのです。〔…〕霧の向ふから狐の声が聞えて来るのでした。〔…〕

『ほんたうにさうだと思ひますわ。』樺の木のやさしい声が又しました。土神は今度はまるでべらべらした桃いろの火でからだ中燃されてゐるやうにおもひました。息がせかせかしてほんたうにたまらなくなりました。なにがそんなにおまへを切なくするのか、高が樺の木と狐との野原の中でのみじかい会話ではないか、〔…〕」

土神の深層のリビドー、攻撃衝動を、「べらべらした桃いろの火」と表現したものですが、この場合には、“ほのお”イメージの意味がかなり特殊化しています。

ところで、「若い木霊」が飛び込むサクラソウの炎は、「すきとおってあかるくほんとうに呑みたいくらいでした。」と書かれていました。この「すきとおっ」た美しさ、透明さ、清浄さは、『サガレンと八月』で、潮水で洗った「くらげ」の「ほんとうにきれいな硝子のようになって日に光」る清潔なまばゆさに対応しています。“異空間”の入口は、このような透明な美しさによって標示されているのです。

“異空間”の入口は、薄気味悪い、ぬめぬめした性的感触だけではないことがわかります。ぬめぬめした性的感触と、「すきとおった」美しさ、この2つは、おそらくは、性欲感覚と、性の接触を含む愛情(性愛)との関係が根底にあるでしょう。しかし、賢治の“異空間”を“性と愛”で説明しようとするならば、矮小化することになると思います。賢治は、“性”も“愛”も越えて、それらのさらに深層に向って、探知の錘を降ろして行こうとしているのですから。。。

【16】 「藤いろ」の世界

「くらげ」の、ぬめぬめした薄気味悪い感触は、“禁忌”の客体たるにふさわしい性質と言えるかもしれません。それは精液のしたたりを思わせ、内面への没入の隠喩にふさわしいとも言えます。しかし、その一方で、「硝子のようになって日に光」る輝き、「すきとおった」美しさは、“禁忌”を破ることによってふりかかる災いから、《見者(ヴォワイヤン)》を護ってくれるものを暗示しているようにも思われるのです:

『サガレンと八月』では、この、いよいよタネリが“禁忌”を犯そうとする場面で、

「南の岬はいちめんうすい紫いろのやなぎらんの花でちょっと燃えているように見えその向うにはとど松の黒い緑がきれいに綴られて何とも云えず立派でした。」

と書かれています。この「いちめん……燃えているように見え」る「うすい紫いろのやなぎらんの花」は、『若い木霊』で、「いちめん」に咲いた「桜草」のしげみから「ゆらゆらゆらゆら燃えてのぼって居」る「桃色のかげろうのような火」に対応しています。

『花椰菜』では、「きれいな藤いろの寛衣をつけた若い男」が、

「私と瞳が合ふや俄に顔色をゆるがし眉をきっとあげた。そして腰につけてゐた刀の模型のやうなものを今にも抜くやうなそぶりをして見せた。私はつまらないと思った。それからチラッと愛を感じた。」

という場面がありました。「藤いろの寛衣」は、「いちめん」にけぶる「うすい紫いろのやなぎらんの花」や、「桃色のかげろうのような火」に対応するものです。その「ふじいろ」「うすい紫いろ」は、賢治にとっては同性愛感情に通じる色なのでしょう。

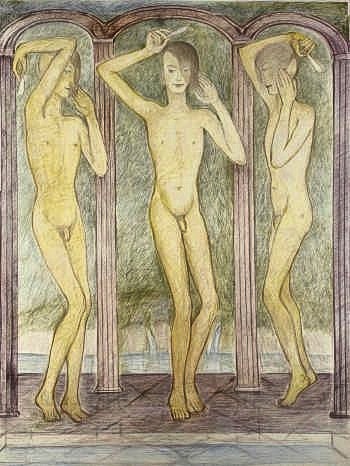

そのあとで、『花椰菜』の「私」は、渦を巻いて飛ぶ「シオンの花びら」といっしょに、全裸になって「ホッホッホッホッ。」と叫びながら、飛び跳ねるのです:

「そこに紫苑の花びらが羽虫のやうにむらがり飛びかすかに光って渦を巻いた。

みんなはだれもパッと顔をほてらせてあつまり手を斜に東の空へのばして

『ホッホッホッホッ。』と叫んで飛びあがった。私は花椰菜の中ですっぱだかになってゐた。私のからだは貝殻よりも白く光ってゐた。私は感激してみんなのところへ走って行った。

そしてはねあがって手をのばしてみんなと一緒に

『ホッホッホッホッ』と叫んだ。

たしかに紫苑のはなびらは生きてゐた。」

ここに出てくる「みんな」が誰なのかは、書かれていません。テキストの文脈から考えれば、「藤いろの寛衣をつけた若い男」を含む外国人たちか、あるいは「紫苑のはなびら」です。シオンの花は、薄い紫色です。

「宮沢賢治は『色のついた夢をよく見ると言う事を話し、その色は大方紫色で、その夢を見た翌日は、気分は爽快だと』、教え子の一人簡悟に語ったそうである(『新装版宮沢賢治物語』関登久也著 学研)。『花椰菜』には『きれいな藤いろの寛衣をつけた若い男』や『羽虫のやうにむらがり飛』ぶ『紫苑の花びら』が出てくる。〔…〕

『花椰菜』の作者にとって重要なのは、〔…〕意識の外に広がる無辺際の世界との接触を、夢の回廊を通って実現することだったはずである。」

榊昌子『宮沢賢治「初期短篇綴」の世界』,2000,無明舎出版,pp.315-316.

「意識の外に広がる無辺際の世界」とは、賢治の言う「異空間」を、榊氏は指しておられるのでしょう。しかし、《サハリン旅行》に先立って書かれた『花椰菜』の場合に限って言えば、それは、地理的に作者の意識の及ぶ世界の外部:―――“帝国”の外にある“辺境”の世界、北方先住民の世界をも、意味していると考えることが可能でしょう。その「無辺際の世界」で、賢治は、まだ見ぬ異邦の「みんな」とともに、すっぱだかで「ホッホッホッホッ」と叫んで飛び回ることを夢見たのです。

『タネリは……』では藤は、花ではなく、「藤蔓」として登場します。タネリは、「冬中かかって凍らして、こまかく裂いた藤蔓」を叩き、さらに口で噛んで砕いているのです。これは、フジのつるから、衣料にする繊維を採っているのだと思うのですが、別の解釈もあります:

「おそらくホロタイタネリが一日じゅう藤蔓を噛んでいたのは、犬神に連れ去られるのを防ぐためであったのだろう。藤蔓はタネリのお母さんの住む世界の象徴であり、護符のようなはたらきを与えられていたと考えられる。」

鈴木健司『宮沢賢治 幻想空間の構造』,1994,蒼丘書林,p.127.

『タネリは……』のラストで、藤蔓をどこかへなくして帰って来たタネリに、母親は、

『仕事に藤蔓噛みに行って、無くしてくるものあるんだか。今年はおいら、おまえのきものは、一つも編んでやらないぞ。』

と言って叱ります。この母親の発言が、“藤蔓噛み”が衣料のための繊維を採る作業だと解する根拠なのですが、タネリは、

『うん。けれどもおいら、一日噛んでいたようだったよ。』

と、「ぼんやり」答えます。

「『そうか。そんだらいい。』お母さんは、タネリの顔付きを見て、安心したように、またこならの実を搗きはじめました。」

ここで、タネリが藤蔓を「一日噛んでいた」と聞いて、母親が安心するのは、藤蔓を噛むことが、「化け物」から身を護るまじないの意味を有しているからだ―――というのが鈴木氏の解釈です。(そうではなくて、母親が「そんだらいい」と言ったのは、成果は無かったものの一日労働していた点を評価したのであり、安心したのは、タネリの顔つきを見て異常のないことを確認したからだ、とするほうが素直な解釈でしょうけれどもw)

もし、鈴木氏の解釈が採れるとすれば、藤の花の色だけでなく、つるも含めた藤という植物そのものに、“異空間”の危害から人間の身を護る作用があることになります。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡