03/27の日記

23:11

【吉本隆明】の宮沢賢治論――選ばれた者のユートピアか?誰でもの「さいはひ」か?(5)

---------------

.

ウィリアム・モリス挿絵 チョーサー『カンタベリー物語』より「恋の神」

こんばんは (º.-)☆ノ

(ニ)宮沢賢治の“ユートピア”は、なんらの変革も伴わない“ありのままの世界”の「幻想的美化」であったために、ともすれば選ばれた感性のみが享受する神仙域となる。他方で、「ありふれた説教童話」(p.18)にもなりかねない「宗教的な屈折」に、賢治はしばしば陥った。この2つのものは、「ほんたう」「まこと」への希求が現実と衝突するはざまから紡ぎだされた両極端であった。――― p.20上段第3段落 〜 p.26下段第2段落

ここでは吉本氏の論述とは順序を変えて、宮沢賢治の“ユートピア”思想に対する評価を述べている部分を、まず見たいと思います。

“ユートピア”というコトバで吉本氏が念頭に置いているのは、トーマス・モアの『ユートピア』よりも、ウィリアム・モリスの『ユートピアだより』のほうです。

「ウィリアム・モリス風のユートピアでは、19世紀の末には『工業地区への単なる附属物』になってしまった農村は、農民の手で送りだされる産物が農民の口にははいらないという構造のままに窮乏してゆく。田舎の人たちのささやかな愉しみであった田園の風俗も風景もみなひとたび亡んでしまう。だが〔…〕突然に急激な変化がおきて人々は逆に農村に流れこんでいって『野の獣がその餌にとびかかるように』土地にとびついてゆく。」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,p.21.

注釈しておいたほうがよいと思いますが、吉本氏は『ユートピアだより』の原文の意味を取り違えています。モリスはここで、「工業地区の単なる付属物」となった一部の農村を除いては、農村はみな「破壊されて」荒廃し、肥沃な農地も顧みられなくなってしまった結果、「田舎にすむ人びと」(主に田舎の屋敷に住む地主階級)でさえ「農民の手をへた田舎の産物」を口に入れることはなくなってしまった―――と言っているのです。(川端康雄・訳『ユートピアだより』,2013,岩波文庫,p.135)

吉本氏は、“貧困な農民は、自分で作ったコメを食うことができない”賢治の時代の日本の農村状況に近寄せて読んでいるために、誤読しています。

また、都市から農村に流れ込んだ人々が「土地にとびついてゆく」というのも、誤解を招く書き方です。原文は、「いわば野の獣が獲物にとびかかるかのように、解放された土地にとびこんでいった」、すなわち、「労働者同盟」による“革命”(川端訳 pp.197-248)の結果、解放された農地に、都会で食いつぶした人々が入りこんで耕作を始めたということです。

「モリスによればこのときに政治的な革命が成っていなければ事態は田園の荒廃にまかせなければならないだろうが、それが成就していたので田園に侵入してきた都会人たちは、〔…〕しだいに田園人になってゆく。そしてこの田園人の人口の増加とともに都市に逆に影響が流入しはじめ、都市と田園との差異はだんだん消滅してゆく。そういうユートピアになっている。」

a.a.O.

この部分も、吉本氏の要約は正確ではなく、原文によれば、

「人びとがまだ階級的独占のくびきのもとにあったら、大いに悲惨な事態を招いていたことでしょう。しかしじっさいには、事態はすぐに正常化されていったのです。人びとはじぶんがなににむいているかに気づき、失敗するのが目に見えている仕事にわざわざ首をつっこむのはやめました。」

ウィリアム・モリス,川端康雄・訳『ユートピアだより』,2013,岩波文庫,p.136.

すなわち、“社会革命”の結果、賃金を得るための労働に強制されることがなくなった人びとは、農業に熟練している本来の農業家に農地の処理をゆだねるようになるとともに、農村の生活様式をしだいに身につけるようになり、こうして、工業化以前の落ち着いたイギリス農村の状況が回復されていったということです。

「都市と田園との差異」が消滅したことが、モリスの描く“ユートピア”の要めではありません。“社会革命”によって、階級支配と“金儲けのための生産”が消滅したために、人びとは、労働そのものの愉しみを目的として労働するようになったことが、彼の“ユートピア”の本質なのです。すなわち:

「人々がけっしてわがものとならない過労に駆りたてられて、どうすることもできないといった状態がなくなったとき、人びとのなかからいまやっている仕事をより優れたふうにやってのけようという意欲が本能的におこってくる。それは美にたいする渇望にまで自然に昇華され、じぶんたちの製産品を不器用に装飾するようになり、やがて実用的な芸術品にまで作りかえてゆく。」

「賢治文学におけるユートピア」,op.cit.,p.21.

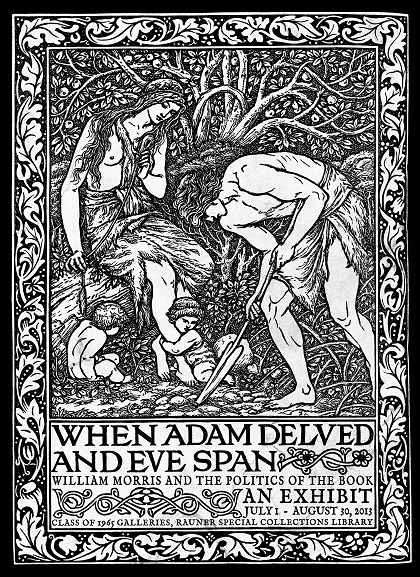

ウィリアム・モリス挿絵 『ジョン・ボールの夢』より。

「アダムが耕し、イヴが紡いだ時、誰が領主だったか」

さて、吉本氏は、モリスの描くユートピア社会と比較して、宮沢賢治の構想する“ユートピア”を俎上に載せます:

「宮沢賢治はモリスのように社会組織の革命の全体的構造のうえに、ユートピアが成立つという着想をまったくとらなかった。だから人類が『一方には盲目的な圧政者たち、他方には無関心な堕落した奴隷たち』(『ユートピアだより』松村達雄訳)の2種類にわけられる状態がなくなってしまえば、実用的な製品それ自体が、芸術的な加工品にまで昇華されるという芸術経済論はなかった。

宮沢自身のいうある『心理学』上の転換〔これは吉本氏による改変―――ギトン注〕のうえに『灰色の労働』が芸術にまで昇華され、身体の動作それ自体が芸術にまで節奏化されるという着想をはなれなかった。いいかえればかれの農民芸術は貧弱な風土と生活それ自体の幻想的美化、重ねあわせの形像と、貧弱な土壌からの幻想による離脱をよりおおく意味したといってよい。

かれには社会的な構想も政治的な構想も具象的になったことはなかった。ことはすべていってみれば『心理学』上の構想に属したというところにこそ、宮沢賢治のユートピアの重大さがあったのである。」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,pp.21-22.

吉本氏は、このように書いて、『ユートピアだより』と比較しつつ、宮沢賢治の「ユートピア」を“断罪”しています。賢治の“ユートピア”とは、「貧弱な風土と生活それ自体の幻想的美化」「幻想による離脱」のみをこととして、現実に対して眼をふさぐものにほかならない。「すべていってみれば『心理学』上の構想に属した」と断定し去っています。

吉本流に“断罪”してしまったあとで、さらに宮沢賢治論を続けようとするならば、そこにはもはや仏教的観念しか残ってはいない―――そういうことにならないでしょうか?‥まぁそれはそれで、宮沢賢治という作家の一面について、吉本氏でなければあてられない鋭い光を投げかける議論となるかもしれません。

しかし、吉本氏は、あまりに一面的な宮沢賢治観の隘路に、私たちを引き込んでしまわないでしょうか?

‥‥そういうわけで、“吉本隆明氏の論旨を追う”という方針は維持しながら、ここではちょっとギトン・プロパーの見解を述べて“エクスクルス”をしておきたいと思います。

ギトンが述べることは2点あります。ひとつは、『ユートピアだより』は、はたして吉本氏が言うように、「社会組織の革命の全体的構造のうえに、ユートピアが成立つという着想」によるものなのかどうか。もうひとつは、宮沢賢治の「ユートピア」は、はたして吉本氏が言うように、「すべていってみれば『心理学』上の構想に属」する「幻想的美化」にすぎないのかどうか―――です。

まず、第1の点について言うと、モリスのこの著述はあくまでも小説でありフィクションなのです。日本では『ユートピアだより』と呼びならわされているこの小説の原題は:

NEWS FROM NOWHERE:

Or an Epoch of Rest, Being Some Chapters from a Utopian Romance.

どこにもない場所からのしらせ:

もしくは、やすらぎの一時代。ユートピアン・ロマンスからの幾章。〔川端康雄訳〕

です。

副題の後半は、“ユートピアを描いた広壮なロマンスから幾章かを抜粋した”というモリスの設定を述べています。

ここでモリスが言う「ロマンス」とは、訳者の川端氏によれば、

「写実主義小説(ノヴェル)と対立する、〔…〕ファンタジー風の散文物語」。「モリスは20歳代の頃と晩年の2つの時期に創作した。〔…〕

なかでもすぐれているのが『後期ロマンス』である。それらの大半は、空間的にも時間的にも、現実によってまったく限定されない純然たる空想世界であり、そのなかで甲冑の騎士、うるわしの貴婦人、魔法の城、邪悪な魔女、神秘の森、死の砂漠、不思議なみずうみ、生命の泉の探求、愛の希求、悪とのたたかいといった物語がくりひろげられる。」

川端康雄「訳者解説」, in:『ユートピアだより』,2013,岩波文庫,p.469.

こういうものなのです。宮沢賢治の創作世界に、なんと似ていることでしょうか?いま、日本で「ロマンス」作家をあげるとしたら、ギトンなどは栗本薫を第一に挙げたいのですが、宮沢賢治は、この国でのそうしたジャンルの先駆だったと言ってよいと思います。

すなわち、“ユートピア”物語は、一面では社会思想を盛る器と見ることができますが、その器じたいはどこまでもファンタジーであり、夢物語なのです。吉本氏の言い方で言えば、「幻想的美化」をほどこされた「『心理学』上の構想」(作者の心の中で想像していること)にすぎないことになります。

たしかに、モリスの『ユートピアだより』には、モリスの生きた19世紀のイギリスから、この小説で描かれた“ユートピア”社会の22世紀に至る“革命と内乱”の時代の空想的歴史が書かれてはいます(川端訳岩波文庫版, pp.197-248)。しかし、それも、社会変革のプログラム、あるいは予想といったものではなく、1887年ロンドンのトラファルガー広場で起きた労働者集会の弾圧事件「血の日曜日」――集会参加者数百名が負傷し、3人が命を落とした―――をはじめ、フランス革命、パリ・コミューンなど「過去の革命史全般を下敷きにしたダイナミックな」革命史のフィクションなのです(op.cit.,pp.458-462.)

『ユートピアだより』そのものは、吉本氏が言うような「社会組織の革命の全体的構造のうえに‥成立つ」理想社会の提示というようなものではありません。私たちは、モリスの絶妙な筆致に幻惑されて、あたかもそのような“革命史”が、現実のイギリスの社会変革としてありえたかのように思ってしまいがちです。

しかし、これはあくまでもファンタジー小説であって社会科学ではなく、作者の想像力のおもむくままに創作された架空の世界なのです。

それでは、社会主義者であった著者モリスが、この小説を書いた意図、あるいはそこに盛られた社会思想は、どう解したらよいのでしょうか?‥ここで、私たちは、吉本氏に対する第2の反論点に入っていきます。

ギトンの考えでは、モリスの著作意図は、他の“ユートピア”思想家――同時代には、モリス以外にも多くのユートピア小説が書かれました―――と同様に、理想社会との「対比」によって、現実の19世紀イギリス社会を批判し、その問題点と未来への改良・変革の道を、読者に考えさせる入口にしようとしたのだと思います。小説に描かれた“革命と内乱”、その先の“ユートピア”社会は、政治運動がめざすべき闘争目標として主張されているではありません。むしろ、モリスの意図としては、たとえば、そこに描かれた理想社会のエッセンスの一部をでも、現実の社会のなかで実現できないか?‥そうした思考を、読者にうながしているのだと見ることができます。

「19世紀の混迷の時代からこの夢の世界に入りこんだゲスト〔『ユートピアだより』の1人称の語り手。著者の友人との設定―――ギトン注〕は、そこでの幸福な生活を見聞きしつつも、決してそこに同化してしまうことはなく、この『やすらぎの時代』を自分の『疑念と闘争の時代』の偏見や不安と対照させて、『自分はこの新生活のすべてをほんとうは外側から見ているのだ」という意識を終始頭のすみに残している。この主人公の二重のまなざしは、わたしたちがこの物語世界を読み進めるときのまなざしであることが図られている。

この『対比』の手法によって、いま生きている時代のなにが問題なのか、よりよき時代をもたらすためになにが必要なのか、つまりは、未だない〈どこにもない場所〉のヴィジョンを提示してみせたといえる。」

川端康雄「訳者解説」, in:『ユートピアだより』,2013,岩波文庫,p.471-472.

たしかに、モリスがこの小説で、理想社会のヴィジョンのみならず、そこに至る“革命と内乱の時代”という「そこにいたるまでの変化の経緯を記述している点」は、他の作家の“ユートピア”小説と「一線を劃している」と言えます(op.cit.,p.458)。しかし、そのことの有る無しが、著者の提示する“ユートピア”の評価に、吉本氏が言うほどの致命的な影響を与えるものだとは思えません。

“理想社会に至る経緯”が書かれていても、いなくても、その“経緯”をもふくめて、すべてが吉本氏の言う「『心理学』上の構想」であることは、否定できないのです。その点を衝いて批判したら、そもそもすべての“ユートピア”は無意味だ―――ということになってしまいます。

それでは、吉本氏が、「ことはすべて‥『心理学』上の構想に属した」と言う宮沢賢治の「ユートピア」とは、どんなものなのでしょうか?

私たちは、ここに来て、はたと立ち止まらざるをえません。吉本氏は、“これが宮沢賢治の「ユートピア」だ”と言う賢治作品や言動の実例を、はっきりと示していないし、その範囲を具体的に示すこともないのです。

そもそも、賢治は「ユートピア」という語を使ったことはありません。『新校本全集』の語句索引によると、唯一の例は「『注文の多い料理店』広告文」の次の箇所です:

「🈔 これらは新しい、よりよい世界の構成材料を提供しやうとはする。けれどもそれは全く、作者に未知な絶えざる警異に値する世界自身の発展であつて決して畸形に涅ねあげられた煤色のユートピアではない。」

賢治自身は「ユートピア」という語を、否定的な意味で述べたことしかないのです。したがって、もし“宮沢賢治の「ユートピア」”ということを問題にするのであれば、評者が考える“宮沢賢治の「ユートピア」”とは、彼の作品の、あるいは言動の、どの部分を指して言うのか?‥ということを、曖昧にではなく示す必要があります。またそれが、なぜ「ユートピア」と呼ばれうるのかを、明らかにしなければならないと思います。

そうしなければ、つまるところは、宮沢賢治自身が「ユートピア」だと思っていないものを、「ユートピア」だと恣意的に決めつけたうえで、“それは「ユートピア」として不完全だ。ウィリアム・モリスに及ばないではないか”と非難することになってしまいます。このような‘批評’が、評者の独り相撲以外のなにものでもないことは、あきらかでしょう。

それでは、吉本氏の評価を離れて、“宮沢賢治の「ユートピア」”とは、いったい何なのか?‥あるいは、宮沢賢治には「ユートピア」と呼ばれうる構想は、まったく無いのか……そのことを考えてみなくてはなりません。

ここでギトンの考えを言えば、‥‥宮沢賢治にとっての「ユートピア」は何だったのかを突きとめるためには、モリスの描いたユートピア社会のエッセンスはどこにあるのかを、まずあきらかにする必要があります。

そうすると、『ユートピアだより』のなかで、吉本氏の言及していない↓つぎの箇所が目に止まります:

「船方はうなずき、ぐいとひと漕ぎして船首をまわすと、たちまち桟橋にもどった。〔…〕おなじ身分の相手につかえるなどというお芝居の掉尾を飾る寸劇として、これもつきあわなければいけないようだ。それでわたしは上着のポケットに手を入れて、『いくらかね?』と言った。まさか紳士に船賃をやるのじゃあるまいな。どうもまだ落ち着かないな。」

ウィリアム・モリス,川端康雄・訳『ユートピアだより』,2013,岩波文庫,p.25.

未来社会に紛れこんだ語り手は、隣りの屋敷に住む隣人――語り手と同じ「紳士」すなわち地主階級に属するように見える―――が、まるで従者か船方のように、初対面の語り手の指示に嬉々と従って働くことに、違和感をおぼえています。

「相手は困った顔になった。『いくらか、ですって?おたずねの意味がよくわかりません。潮のことですか? それならまもなく変わるころです』

わたしは恥じ入ってしまった。それで口ごもりつつ言った。『おたずねしてもどうか悪くお取りにならぬよう。悪気はないのです。ですが、どのようにお支払いしたらよろしいのでしょう。見てのとおり、わたしはよそ者で、あなたがたの習慣を――あなたがたの貨幣を――知らぬものですから』

〔…〕

すると、この新しい友は、よく考えてから言った。

『おっしゃりたいことはわかった気がします。お手伝いをしてさし上げたので、なにかあげなければとお思いですね。〔…〕でも、失礼ですけれど、それはわたしたちにすればめんどうでわずらわしい習慣で、始末に困ります。

ご覧のとおり、この渡し舟を使ってこの水域で人を乗せることがわたしの仕事(ビジネス)です。べつに人を選びません。だから、乗せてあげたからといって、お礼に贈り物をもらうなんて変です。それに、一人がそんなことをしたら、つぎの人も、またつぎの人もそうしなくちゃいけないということになってしまいます。〔…〕』

そう言ってかれは声をたてて楽しそうに笑った。まるで自分の仕事に報酬が支払われるというのをおかしな冗談だと思ったかのようだった。」

ウィリアム・モリス,川端康雄・訳『ユートピアだより』,2013,岩波文庫,pp.25-27.

「未来社会に入りこんだウィリアム・ゲストは、貨幣経済が廃棄されていて労働の賃金そのものが消滅していることを知る。それで説明役のハモンド老人に、報酬がないのにどうやって人を働かせるのか、とりわけ、骨の折れる仕事をどうやってさせるのか、と尋ねると、ハモンドは『報酬ならたっぷりとあります。創造という報酬が』と答える。そしてこうつづける。

『すべての仕事がいまでは楽しめるものになっているということです。〔…〕仕事そのもののなかにそれと意識できる感覚的な喜びがあるためです。つまり、芸術家として仕事をしているということですね。」

川端康雄「訳者解説」, in:『ユートピアだより』,2013,岩波文庫,p.451-452.

黄色の文字は、原文の強調。青色は、ギトンの強調。

金銭がまったく使われていないということが、モリスの未来社会像のかなめと思われます。物々交換さえ行われていません。語り手がロンドンの市場(いちば)へ赴くと、そこでは店番の少年少女が、客の要望に応じてさまざまな品物を提供したうえで、対価はいっさい受取ろうとしないのです。つまり、マルクス流に言えば、商品交換も商品生産も行われない、使用価値のみが存在する社会―――ということになるでしょう。

モリスの未来社会における顕著な現象――人間にとって本来的なすがたをとり戻した労働、各人の意欲に基づく労働の成果として造られる芸術的な産物、等々―――そういったものはみな、金銭の消滅という社会的大変動の結果として生じたと見ることができます。

そうすると、私たちは、これに対応する構図が、宮沢賢治の作品にも、かなりちがった形ではあれ、現れていることに思い当たります。童話『黄色のトマト』は、金銭というものを知らない自給自足の生活をしていた兄妹が、町に出て貨幣経済にふれたとき、起きた悲劇を描いています:

「私の町の博物館の、大きなガラスの戸棚には、剥製ですが、四疋の蜂雀がゐます。

生きてたときはミィミィとなき蝶のやうに花の蜜をたべるあの小さなかあいらしい蜂雀です。わたくしはその四疋の中でいちばん上の枝にとまって、羽を両方ひろげかけ、まっ青なそらにいまにもとび立ちさうなのを、ことにすきでした。それは眼が赤くてつるつるした緑青いろの胸をもち、そのりんと張った胸には波形のうつくしい紋もありました。

小さいときのことですが、ある朝早く、私は学校に行く前にこっそり一寸ガラスの前に立ちましたら、その蜂雀が、銀の針の様なほそいきれいな声で、にはかに私に言ひました。

『お早う。ペムペルといふ子はほんたうにいい子だったのにかあいさうなことをした。』」

こうして蜂雀は、生きていた時に目撃した「ペムペル」と「ネリ」という兄妹の物語を語ります。兄妹は、町から離れた場所で畑を耕し、自分で育てた麦を粉に挽いて暮らしています。小麦粉を誰かに売るということもなく、自給自足の生活をしているようです。

「『そして二人はたった二人だけずゐぶんたのしくくらしてゐた。』

『おとなはそこらに居なかったの。』わたしはふと思い付いてさうたづねました。

『おとなはすこしもそこらあたりに居なかった。なぜならペムペルとネリの兄妹(きょうだい)

の二人はたった二人だけずゐぶん愉快にくらしてたから。

けれどほんたうにかあいさうだ。

ペムペルという子は全くいい子だったのにかあいさうなことをした。

ネリという子は全くかあいらしい女の子だったのにかあいさうなことをした。』」

未成年―――年齢よりも、“おとなではない”という精神的意味で―――の兄妹ふたりだけの隔離された理想世界。それは、賢治が、↓保阪嘉内にあてた手紙で語る「私共」の世界と同じものです:

「私共は一諸に明るい街を歩くには適しません。あなたも思ひ出された様に裾野の柏原の星あかり、銀河の砂礫のはなつひかりのなかに居て火の消えたたいまつ、夢の赤児の掌、夜の幻の華の様なたいまつを見詰めてゐるのにはいゝのですが。私は東京の明るい賑かな柳並木明滅の膠質光のなかではさびしいとしか思ひません。」

宮沢賢治書簡[153](1919年8月上旬)保阪嘉内宛て より。

蜂雀は、兄妹の楽しそうな生活のようすを語ったあと、二人が育てたトマトの話をします:

「二人は、はたけにトマトを十本植えてゐた。そのうち五本がポンデローザでね、五本がレッドチェリイだよ。〔…〕

ところが五本のチェリーの中で、一本だけは奇体に黄いろなんだらう。そして大へん光るのだ。ギザギザの青黒い葉の間から、まばゆいくらい黄いろなトマトがのぞいてゐるのは立派だった。だからネリが云った。

『にいさま、あのトマトどうしてあんなに光るんでせうね。』

ペムペルは唇に指をあててしばらく考えてから答へてゐた。

『黄金(きん)だよ。黄金だからあんなに光るんだ。』

『まあ、あれ黄金なの。』ネリがすこしびっくりしたやうに云った。

『立派だねえ。』

『えゝ立派だわ。』」

⇒:ギャルリ・ド・タブロ「トマト」

ある日、ペムペルとネリは、遠くから切れ切れに聞こえる「何とも云えない奇体ないい音」にさそわれて、町に出てみると、そこにはサーカスがやってきていて、おおぜいの見物人が、サーカスのテントの中へ入ってゆくところだった。

「『僕たちも入ってかうか。』ペムペルが胸をどきどきさせながら云った。

『入りませう』とネリも答へた。

けれども何だか二人とも、安心にならなかったのだ。どうもみんなが入口で何か番人に渡すらしいのだ。

ペムペルは少し近くへ寄って、じっとそれを見た。食い付くやうに見てゐたよ。

そしたらそれはたしかに銀か黄金(きん)かのかけらなのだ。

黄金をだせば銀のかけらを返してよこす。

そしてその人は入って行く。

だからペムペルも黄金をポケットにさがしたのだ。」

貨幣というものを知らない兄妹は、見物人たちが木戸銭(入場料)を支払っていることがわからない。しかし、金貨を渡すのを見て、それがキンだということは解った。

そこで、兄妹は自分らの家の畑へ駆け戻って、あのキン色のトマトを4個もぎとると、また戻って来た。

ペムペルは、黄色いトマトを2個、木戸口の番人に渡して、サーカスのテントに入って行こうとする。

「番人は『えゝ、いらっしゃい。』と言ひながら、トマトを受けとり、それから変な顔をした。

しばらくそれを見つめてゐた。

それから俄かに顔が歪んでどなり出した。

『何だ。この餓鬼め。人をばかにしやがるな。トマト二つで、この大入の中へ汝(おまへ)たちを押し込んでやってたまるか。失せやがれ、畜生。』

そしてトマトを投げつけた。あの黄のトマトをなげつけたんだ。その一つはひどくネリの耳にあたり、ネリはわっと泣き出し、みんなはどっと笑ったんだ。ペムペルはすばやくネリをさらふやうに抱いて、そこを遁げ出した。

みんなの笑い声が波のやうに聞えた。

まっくらな丘の間まで遁げて来たとき、ペムペルも俄かに高く泣き出した。あゝいふかなしいことを、お前はきっと知らないよ。」

この場面は、『祭の晩』の山男が無銭飲食を咎められる場面によく似ていますが、この童話の兄妹は、貨幣を“支払う”という習慣をまったく知らない点で、山男以上に無垢です。そして、もっぱら罵られ笑われる兄妹の立場から事態を描いています。

『黄色のトマト』は、『ユートピアだより』のウィリアム・ゲストとは逆に、“ユートピア”から、貨幣交換の行なわれる現実の社会に「紛れ込んで」きた者たちの物語と言えます。

それでは、宮沢賢治の“ユートピア”は、どこにあるのでしょうか?兄妹が自給生活を送っている家と畑が、“ユートピア”なのでしょうか?‥

しかし、蜂雀が語る兄妹の“家”のようす↓を、ちょっと見てほしいと思います:

「ペムペルとネリとはそれはほんとうにかあいいんだ。二人が青ガラスのうちの中に居て窓をすっかりしめてると二人は海の底に居るように見えた。そして二人の声は僕には聞えやしないね。

それは非常に厚いガラスなんだから。

けれども二人が一つの大きな帳面をのぞきこんで一所に同じように口をあいたり少し閉じたりしているのを見るとあれは一緒に唱歌をうたっているのだということは誰だってすぐわかるだろう。僕はそのいろいろにうごく二人の小さな口つきをじっと見ているのを大へんすきでいつでも庭のさるすべりの木に居たよ。」

兄妹が二人だけで家の中にいるようすは、「非常に厚いガラス」の「青ガラスのうちの中に居て」「海の底に居るように」見えると言うのです。蜂雀には、兄妹の身体の動きが青いシルエットのように見えるだけで、音はまったく聞こえません。

そもそも、語り手の蜂雀からして、博物館のガラスケースの中におかれた標本で、作者には「ぼんやり」としか見えない。しばらく語ったかと思うと、また沈黙してしまうのです:

「ガラスは私の息ですっかり曇りました。

四羽の美しい蜂雀さえまるでぼんやり見えたのです。私はとうとう泣きだしました。

なぜって第一あの美しい蜂雀がたった今まできれいな銀の糸のような声で私と話をしていたのに俄かに硬く死んだようになってその眼もすっかり黒い硝子玉か何かになってしまいいつまでたっても四十雀ばかり見ているのです。おまけに一体それさえほんとうに見ているのかただ眼がそっちへ向いてるように見えるのか少しもわからないのでしょう。それにまたあんなかあいらしい日に焼けたペムペルとネリの兄妹が何か大へんかあいそうな目になったというのですものどうして泣かないでいられましょう。もう私はその為ならば一週間でも泣けたのです。」

つまり、作者にとって、蜂雀の語る、この世の存在とは思われない兄妹の、純粋な「青い」空間は、何重にもガラスを隔てたかなたにある「ぼんやり」とした世界なのです。

つまり、宮沢賢治の“ユートピア”は、いつもはるかかなたにあって、ときおりチラッとその片鱗をのぞかせる遠い世界‥、過去とも未来ともつかない、現実の時間の外側にあるような世界だと言えます。ペムペルとネリの兄妹の物語は、このはるかな“ユートピア”の入口が、かろうじてかいま見えているにすぎないと言ってよいかもしれません。

宮沢賢治の“ユートピア”―――という言い方から、誰もがすぐに連想するのは、「イーハトーブ」という呼称かもしれません。しかし、公刊された『春と修羅』では、「イーハトブ」はたった2行の短い詩で、つぎのように表現されています:

「 イーハトブの氷霧

けさはじつにはじめての凛々しい氷霧(ひやうむ)だつたから

みんなはまるめろやなにかまで出して歓迎した」

今冬はじめての「氷霧」の到来を、「まるめろやなにかまで出して」迎える「イーハトブ」とは、どんな世界なのか?‥そこにはどんな人たちが住み、どんな社会をつくっているのか?‥すべては読者の想像にゆだねられています。

書かれた作品は、賢治の“ユートピア”の片鱗をかいま見せているにすぎないのです。

ウィリアム・モリスが大胆な筆致で衆目の前に提示する“ユートピア”と比べると、宮沢賢治の“ユートピア”は、…あるいはその入口は、あまりにもこじんまりとした、“かわいいユートピア”に見えるかもしれません。

それはたしかにそうなのでしょう。それが、宮沢賢治という作家の性格であり、持ち味なのかもしれません。

しかし、モリスの構想のスケールにも拮抗しうる賢治独自のものがあるとすれば、それは、この“ユートピア物語”の全体にただよう“強烈なセンチメンタリズム”とでも言うべき作者の思念ではないでしょうか?

それは、サーカスと町の人々に追い返された兄妹があげる高い泣き声や、沈黙してしまった蜂雀を見つめながら語り手の少年が流しつづける涙、そして、蜂雀が何度も何度も、ほかに言うコトバを知らないかのようにくりかえす「ほんたうにかあいさうだ」「かあいさうなことをした」という嘆きに表れています。

ともすれば、童話としての結構を破壊して、作者のひとりよがりな“叫び”ともなりかねないこのセンチメンタリズムの深さ、その強烈でラジカルな“暴走”が、注意深い読者の胸には、ずっしりと重く迫ってくるのです。

ここには、吉本氏の指摘する、「ほんたう」「まこと」を強烈に志向する・作者の止みがたい「執着」があると言ってよいと思います。

(この節(ニ)は、次回に続きます。)

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡