08/07の日記

04:04

【ユーラシア】『ドイツ・イデオロギー』ノート(10)

---------------

.

こんばんは。(º.-)☆ノ

【ユーラシア】『ドイツ・イデオロギー』ノート(9)からのつづきです。

マルクス/エンゲルスの共著『ドイツ・イデオロギー』は、編集中途の草稿の状態で遺された未完成の著作です。内容的に未完成で、さまざまに矛盾する主張を含んでいますが、それこそがこの作品の魅力でもあります。また、内容だけでなく、形式面でも大きな混沌をはらんだテクストであるため、字句はもちろん篇別構成・断片の順序に至るまで、編集者の介入を必要としており、版本によって相異があります。ここでは、廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫. をテクストとして使用します。

上記岩波文庫版からの引用中、青字はマルクスの筆跡、それ以外(白字)はエンゲルスの筆跡。草稿の抹消箇所は下線付きで、追記・挿入は斜体で示します。

「エンゲルスの筆跡エンゲマルクスの筆跡ルスの筆跡」

「人間を動物から区別するのは、生産するみたいな感じでことによってである。」

「人間が自らを動物から区別するのは、道具を用いて生産することによってである。」

この「ノート」は、著作の内容を要約することも、著者らの思想を伝えることも目的としていません。あくまでも、私個人の思索のための抄録と、必ずしもテクストにとらわれないコメントを残すためのものです。

【26】「本論三2」――生産力と交通形態

「人格的個人と偶然的個人との乖離は、概念上の区別などではなく歴史上の一事実である。この区別は、時代を異にするごとに異なった意味をもつ。例えば身分は、18世紀には、個人にとって何かしら偶然的なものであり、家族も多かれ少なかれそうであった。それは、各時代に代わってわれわれが行なわねばならない区別ではなく、各時代が眼前に見出すさまざまな要素の間に、〔…〕物質的な生活上の軋轢に迫られて、自ら行なう区別なのである。後の時代にとって前の時代とは逆に偶然的と見えるもの、したがってまた、前の時代から後の時代へ引き継がれた諸要素のうちで偶然的と見えるものでも、それは、かつての生産諸力の一定の発展に照応していた交通形態である。

交通形態に対する生産諸力の関係は、諸個人の自己活動活動性ないし活動に対する交通形態の関係である。(この自己活動活動の基本形態は、もちろん物質的な活動であり、その他の精神的、政治的、宗教的等々の活動はみなこれに依存する。物質的生活はさまざまな形をとるが、それは、いうまでもなく、そのつど、それまでに発展してきた諸欲求に依存する。そしてこれら諸欲求の産出ならびに充足は、これもまたそれ自身一つの歴史的過程である。〔…〕)

矛盾がまだ表面化しないうちは、諸個人がその下で互いに交通する諸条件は彼らの個性に属する諸条件であって、彼らにとって何ら外的なものではない。この諸条件の下でのみ、これら一定の諸個人は、〔…〕彼らの物質的な生とそれに関連するものを生産することができる。

交通形態そのものの生産

だからそれは彼らの自己活動の諸条件なのであり、またこの自己活動によって生産されるものなのである。それゆえ、一定の条件下で諸個人が生産する時、その条件は、矛盾がまだ表面化しないうちは、彼らの現実の被制約性、彼らの一面的な定在に照応している。

定在が一面的であるというこのことは、矛盾の出現によって初めて示されること、したがって後代の人々にとってのみ実存するようになることである。そうなった時に、この条件はある偶然的な桎梏となって立ち現れるが、すると次には、ソレハ桎梏ナノデアルといった意識が前の時代にも押し込まれることになる。――――」

廣松渉・編訳,小林昌人・補訳『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,2002,岩波文庫,pp.184-186.

「家族」――ここでは、家系、家柄、“お家”といった意味であろう。

身分、家族の「偶然性」――「それは、各時代に代わってわれわれが行なわねばならない区別ではなく、各時代が、眼前に見出すさまざまな要素の間に、……物質的な生活上の軋轢に迫られて、自ら行なう区別なのである」:

“歴史上の事象は、現代の歴史家の基準を押し付けて評価すべきではなく、それが存在した時代の考え方を基準に評価すべきである。”という、“歴史修正主義”の人びとが主張する考え方があり、“科学的歴史学”を標榜する人びとによって非難されている。しかし、マルクス/エンゲルスは、むしろその種の“同時代史観”を積極的に主張していたのだ。

欲求の産出・充足 ⇒ 物質的生の生産、物質的「活動」 ⇒ 交通形態の生産

← 交通形態による桎梏

個人の被制約性=

個人の「一面的な定在」=階級的usw.「個性」 〜 交通形態と照応/矛盾

「人格的個人と偶然的(ないし階級的)個人との乖離」「個人にとっての生活条件の偶然性」という、前節【24】以来論じられてきたことがらの内容が、ここではじめて明らかになる。近代間近の 18世紀における、「身分」「家系」といった中世的な観念――単なる観念ではなく、18世紀には未だ社会生活上も法律上も無視できない制度的実体を持っている――が、その例である。

ここで、「生産力」と「交通形態」の“弁証法”的関係が、やや定式化されて述べられる。しかし、「生産力」の内実は、諸個人の「自己活動」(この・ヘスの概念を、マルクス/エンゲルスは、ここで「活動」と言い換えている)であり、その「基本形態」は「物質的な活動」、すなわち、人間たちが自分たちの物質的生活(生命)とその環境条件を再生産する活動である。

つまり、「生産力」は、生産性のような数量的概念でも、工場や改良された耕地のような生産設備でも、自然史的成長過程でもなく、人間たちの「自己活動」――主体的相互活動なのである。ここには、ヘスの歴史観・社会観が色濃く表れている。

つまり、どんなに発達した生産設備による生産も、科学技術に基づく生産も、すべて、労働者の「協働」による生産活動としてのみ把握する、という哲学――「経済学批判」――である。

ここに「分業」概念が出てこないことも注目してよい。序論部分の <{1?}>〜{5} の“史観総論”は、基底稿 {6}〜 の“史観総論”を改訂した(第1ブロックを改訂すべく書き始めたが、出版計画が頓挫したので中断した)新しい層だ、とのバガトゥリヤ説は、正しいのかもしれない。基底稿 {6}〜 の“史観総論”は「分業」を中心概念とするが、<{1?}>〜{5} の“史観総論”には「分業」が出てこない。マルクス/エンゲルスは、はじめ、シュルツまたは国民経済学から借りた「分業」概念を柱に歴史過程を構想していたが、まもなく「生産力」概念――その内実はヘスの「(自己)活動」――を得て、「分業」概念を捨てた。こうして、ようやくヘスの水準に達したのだ、と。

「生産力」すなわち人間たちの「自己活動」と、「交通形態」とは、ある時代には照応している。人びとは、現有のその「交通形態」によらなければ生産できないのであり、「交通形態」は、人びとの「活動」を可能にする“うつわ”である。両者の間の「矛盾」はまだ表面化していない。この状況では、「諸個人がその下で互いに交通する諸条件」すなわち「交通形態」は、「彼らの個性に属する諸条件であって、彼らにとって何ら外的なものではない。」

ところが、その次の時代には、より発展した「生産力」にとって、「この条件」すなわち前時代のままの「交通形態」は、「ある偶然的な桎梏となって立ち現れる」。

ここに、「人格的個人と偶然的(ないし階級的)個人と」が「乖離」する。「(人格的)個人にとって」、その「生活条件」は、「偶然性」を帯びた外的なものとなってしまう。

そうすると、ここでの主張としては、「生産力」と「交通形態」の「矛盾」すなわち《疎外》は、共産主義社会を除く全歴史社会で生ずるのだが、「矛盾」が表面化しない各時代――たとえば、中世盛期――には顕在化しない。そうした時代には、各人の個性と社会的存在が一致している、ということになる。……しかし、児童労働が当り前に行われ、労働者が生命を短縮させられている資本主義の盛期には、《疎外》が顕在化していないなどと言えるのか?!

また、中世盛期の農奴にとって、封建領主体制も封建国家も「偶然的」存在でないなどと言えるのか?!

「当初は自己活動の諸条件として、後には自己活動の桎梏として立ち現れてきた、これらさまざまな諸条件が、歴史的発展の全体を通じて、交通諸形態の連関する一系列をなす。桎梏と化した旧来の交通形態に代えて、より発展した生産諸力に照応する、したがってまた諸個人の自己活動の一歩前進したあり方に照応する、新しい交通形態が据えられ、これが今度は桎梏と化して、そこでまた別の交通形態に取って代わられる――このようにして、交通諸形態〔…〕これらの諸条件は、各段階ごとに、同時代の生産諸力の発展に照応するものであるから、これら諸条件の歴史は、同時にまた、発展しながら各段階ごとに新世代に引き継がれる生産諸力の歴史であり、したがってまた、諸個人自身の諸力の発展の歴史である。」

『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.186-187.

↑「生産力」と「交通形態」の弁証法――まとめ。

「この発展の歩みは自然発生的である。つまり、自由に結合した諸個人の全体的計画に従ったものではない。そのため、この発展が歩みを始めるのはさまざまな地方、部族、国民、労働部門、等々からであって、これらはどれも初めは他のものから独立に発展していって、ようやく徐々に他のものとの結合関係に入る。〔…〕この発展の歩みはかなりゆっくりとしか進まない。さまざまな段階も利害も決して完全に克服されることはなく、ただ勝利した利害に従属するだけで、〔…〕何世紀あとまでも重い足をずるずる引きずっていくのである。

その結果として、諸個人には、一国民の内部でさえ、〔…〕まったく異なるさまざまな発展があるということになる。そしてまた、前代の利害が、それの本来の交通形態は後代の利害に属する交通形態によってすでに駆逐されてしまっていても、常に諸個人に対して自立化した見かけ上の共同社会(国家、法)において、なおも長期にわたって伝統的な威力 Macht ――結局は革命によってしか粉砕できない権力 Macht ――を有し続けるということになる。

ここからまた、次のことも明らかになる。すなわち、多分に一般的な総括を許すような個々の点に関しては、時として、意識が同時代の経験的諸関係よりずっと先んじているように見えることがあり、そのため、後代の闘争の中で前代の理論家たちが権威として拠り所にされることがあるが、こうしたことがありうるのは一体なぜなのか、ということである。――――――」

『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』,pp.187-188.

「自由に結合した諸個人の全体的計画に従ったもの」――著者らの「計画」する社会主義・共産主義。

「この発展が歩みを始めるのはさまざまな地方、部族、国民、労働部門、等々からであって、……どれも初めは……独立に発展していって、ようやく徐々に他のものとの結合関係に入る」「発展の歩みはゆっくりとしか進まない」――そのようなやりかたを、なぜしないのか? 散発的な・小範囲での開始、「徐々に結合」「ゆっくりと発展」――それが、これまでに現実に起きたすべてではないか。これこそが「必然的」な“歴史法則”であろう。これを無視するマルクス/エンゲルスこそ「空想的」である。

「さまざまな段階も利害も決して完全に克服されることはなく」――異なる「段階」や利害の共存・相互尊重こそが、社会の幸福を維持する(増進しないまでも)条件だ、ということを、マルクス/エンゲルスはまったく理解していない。ここに見られるのは、「生産力至上主義」であり、「生産力至上主義」にけしかけられた「全国一律」「団結」「統一」思想である。それは“勝利”した暁には、「統制」と「粛清」に変ずる。

「諸個人には、一国民の内部でさえ、……まったく異なるさまざまな発展があるということになる」――いったいそれが、なぜ悪いと言うのか!? 「生産力至上主義」に湯漬けになって、頭がいかれているのである。

「前代の利害が、」以下――――発展した「生産力(諸個人の協働、物質的生を生産する活動)」と「交通形態」が「矛盾」する結果、旧い「交通形態」が破砕されるのには、“革命”も騒乱も必要がない。それは、生産過程、物質的生活過程のなかで徐々に、‥はじめは散発的に、やがて徐々に結合しあって‥、不斉一に行なわれる。“革命”などのカタストロフィーが起きるのは……カタストロフィーなしには乗り越えられないのは、社会の大部分では新しい段階の(生産力に照応した)交通形態になっているのに、国家、政治、法制度が旧いままで硬直している時だ。

つまり、“革命”とは、「交通形態」(「生産関係」)の変革ではない。「交通形態」の変革のあとに起きる政治的事件なのだ。したがって、“革命”は、社会が既に達成している「交通形態」の変化が、制度の変革に及ぶもので、既に達成されている「交通形態」に照応する種類の“革命”しか起きない。ロシア第一革命と「二月革命」は、そういう意味での市民革命だったが、「十月革命」は単なるクーデターだった。

とすると、いわゆる「上からの革命」は、「上からの革命」ではなく、革命を未然に回避するために権力制度が自ら行なう自己改造である場合がある――ということになる。

「明治維新」は、1868年には、単なるクーデターだった。王政復古という古い衣装さえまとっていた。「交通形態」はすでに新しくなっていたにもかかわらず、「維新」で権力を握った者たちには、それは見えていなかった。いっさいが変ったのは、「維新」政府が外圧に接した時だった(zB.キリシタン弾圧に対するヴィクトリア女王の抗議→キリシタン禁令の廃止)。こうして、すでに社会が達成していた「交通形態」の限度まで――あくまでも、そこまで――、「上からの革命」が行なわれえたのだ。

「意識が同時代の経験的諸関係よりずっと先んじているように見えることがあ」る、「後代の闘争の中で権威として拠り所にされる……前代の理論家たち」――――彼らは未来が見えたのではなく、同時代にすでに成長してきていた新しい「交通諸関係」を見ていたのだ。国家と法制度だけを見ている同時代人には、それらは見えなかったのだ。

【27】断章――シャルル・フーリエ

フーリエ→チェスコフスキ→ヘス→マルクス/エンゲルスという流れのあることが分かった。そこでまず、フーリエに遡ってみよう。エンゲルスの『反デューリング論』には、フーリエについて、ごく簡単だが内容にわたる紹介がある。(それにしても、みずからを生み出したフーリエ→チェスコフスキ→ヘスについて、マルクス/エンゲルスが完黙・隠蔽しているのは、どう見ても褒めようのない裏切り行為である。)

「われわれはむしろ、空想的な外被の陰からいたるところに姿をのぞかせている天才的な思想の萌芽や思想をよろこぶものである。〔…〕

サン‐シモンは、すでに彼のジュネーヴの手紙のなかで、〔…〕恐怖政治が無産大衆の支配であったことを、はやくも理解している。彼は、無産大衆に向かってこう呼びかけている。

『諸君の仲間がフランスを支配していた時代に、そこでどういうことが起こったかを見たまえ。彼らは飢餓を生みだしたではないか。』〔大塚幸男・訳『ジュネーヴ人の手紙』,原1802,日本評論社,世界古典文庫,pp.90,79.〕

1816年には彼は、政治学は生産にかんする科学である、と言明し、〔…〕経済状態が政治諸制度の土台であるという認識は、ようやく萌芽として現われているにすぎないが、それでも、人間にたいする政治的統治が物の管理と生産過程の指揮とに変わってゆくということ、したがって、〔…〕国家の廃止ということが、ここですでにはっきり言明されているのである。〔…〕

これにたいしてフーリエに見いだされるのは、現存の社会状態にたいする、〔…〕才気にみちた、それでいて洞察の深さを少しも失っていない批判である。〔…〕彼は、ブルジョア世界の物質的および精神的なみじめさを容赦なくあばきだしている。彼は、理性だけが支配する社会だの、万人を幸福にする文明だの、人間の限りない完成化能力だのという、啓蒙思想家たちのけらんたる約束や、さらに同時代のブルジョア・イデオローグたちのかざりたてた美辞麗句と、このみじめさとを突きあわせている。〔…〕彼のいつもかわらぬ快活な性質は、彼を〔…〕あらゆる時代をつうじて最大の風刺家のひとりにしている。彼は、革命の没落とともに花を咲かせた思惑的投機や、当時のフランスにゆきわたっていた小商人根性を、みごとに、また愉快に描きだしている。それにもましてみごとなのは、両性関係のブルジョア的形態や、ブルジョア社会における女の地位にたいする彼の批判である。ある社会における女性解放の程度は全般的解放の自然的尺度であるとは、彼がはじめて言明したことである。

註(136) 〔フーリエ『四運動の理論』〕「社会的進歩と時期の変化は、女たちの自由への進歩に比例しておこなわれ、社会秩序の退廃は、女たちの自由の減少に比例しておこなわれる。」この命題から、フーリエは次の結論をみちびいている:「女たちの権利の拡張は、すべての社会的進歩の一般原理である。」〔福田満輝・訳『四運動の原理』,世界古典文庫,日本評論社,上巻,p.257〕

しかし、フーリエが最も偉大に見えるのは、社会の歴史についての彼の見解においてである。彼は、これまでの歴史の全経過を4つの発展段階に分けている。野蛮、家父長制、未開、文明がそれであり、この最後のものは、今日のいわゆるブルジョア社会と一致するのである。〔…〕

『文明制度は、未開時代が単純なやり方でふける悪徳の一つひとつに、複雑な、あいまいな、表裏のある、偽善的な存在のしかたをとらせる。』〔フーリエ『普遍的統一論』〕

また、こうも指摘している。文明は一つの『悪循環』のなかを、すなわち、それ自身でたえず新たに生みだしながら、克服することのできない諸矛盾のなかを運動しており、その結果、いつでも、自分が達成しようと望んでいるもの、または達成したがっているように見せかけているものの反対のことをなしとげる。〔フーリエ,同書。文明が悪循環を描いて運動していることについては、フーリエ『産業的組合的新世界』,1829,参照〕このため、たとえば、

『文明においては、貧困は過剰そのものから生じる』と。〔『産業的組合的新世界』〕

ごらんのとおり、フーリエは、〔…〕弁証法を駆使している。同じ弁証法をつかって、彼は、人間の限りない完成化能力についてのおしゃべりに反対して、どの歴史段階にもその上昇期があるとともに下降期もあることを力説し〔前掲『四運動の原理』,上,pp.100f〕〔…〕、カントが地球の将来における滅亡を自然科学のなかに取り入れたように、フーリエは人類の将来における滅亡を歴史観のなかに取り入れているのである。――――」

大内兵衛・監訳『マルクス=エンゲルス全集』,第20巻,1968,大月書店:村田陽一・訳「反デューリング論」,pp.268-270,695-696.

↑「貧困は過剰そのものから生じる」――フーリエは、過剰生産恐慌のことを言っているようだ。

「最初の全般的恐慌が起こった 1825年このかた、小工業界全体は、〔…〕だいたい 10年に1回、めちゃくちゃになる。交易は停滞し、市場はあふれ、生産物は山と積まれたままで売れ口がなく、現金は姿を隠し、信用は消滅し、工場は運転をやめ、〔…〕これらの恐慌の性格はきわめてはっきりしているので、フーリエが最初の恐慌を crise pléthorique 過剰からくる危機と名づけたのが〔フーリエ『産業的組合的新世界』〕、これらすべての恐慌にぴったりとあてはまるほどである。〔…〕

工場内における生産の社会的な組織化が発展して、〔…〕社会における生産の無政府状態と両立できなくなる点に達したという事実〔…〕資本主義的生産様式の全機構が、〔…〕大量の生産手段の全部を資本に転化することができない。〔…〕それだから、産業予備軍も遊休状態にいなければならない。生産手段、生活手段、自由に使用できる労働者、つまり生産と一般的富とのすべての要素はありあまっている。だが、『過剰が困窮と欠乏の源泉となる』(フーリエ)。なぜなら、生産手段と生活手段の資本への転化を妨げるものは、ほかならぬこの過剰だからである。」

大内兵衛・監訳『マルクス=エンゲルス全集』,第20巻,1968,大月書店:村田陽一・訳「反デューリング論」,pp.284-286,698.

↓エンゲルスのノートから。フーリエからの抄録とコメント。『反デューリング論』執筆のためのもの。

「フーリエ『産業的組合的新世界』〔以下の『 』は、←この著作からの抜粋〕

不平等の要素。『人間は本能的に平等の敵であるから』

『文明とよばれる、この欺瞞のからくり』

『われわれのあいだで慣習となっていることであるが、彼女ら〔女たち――エンゲルス註〕を、哲学が彼女らに指定しているやりがいのない仕事、下婢の役割に閉じこめることは、避けるべきである。この哲学の主張によれば、女は、鍋を洗ったり、古いズボン下を繕ったりするだけのためにつくられた、というのである。』

『神は工業労働に、社会的人間が労働にささげることのできる時間のわずか4分の1に相当する分量の魅力しか賦与しなかった。』〔高度の工場内分業で単純作業に細分化され、苦痛と化した労働のこと――ギトン註〕したがって、残りの時間は、農耕や、牧畜や、炊事や、産業軍のために用いられるべきだ、というのだ。

『心やさしい道徳、すなわち、商業の親切で、けがれのない女友達』、『道徳の批判』

今日の社会では、『文明の機構のなかでは』、『行為の二面性、個人的利益と集団的利益との対立』が、支配している。それは、『多人数にたいする個々人の全般的な戦い』である。『それなのに、わが政治科学は、あえて行動の統一をうんぬんするのだ!』

『近代人は、例外あるいは過渡の理論、雑種の理論を知らなかったために、どこでも自然の研究で失敗した。』雑種の例――マルメロ、ズバイモモ、ウナギ、コウモリ、その他。」

大内兵衛・監訳『マルクス=エンゲルス全集』,第20巻,1968,大月書店:村田陽一・訳「『反デューリング論』のための資料」,pp.634-635,740.

↑女性と家事労働に関する抄録でも述べられているが、エンゲルスの「分業の廃止」という構想は、フーリエから受け継いでいるようだ。↓も参照。

「すでに最初の大きな分業である都市と農村との分離が、〔…〕前者の精神的発達と後者の肉体的発達との基礎を破壊した。農民が土地を、都市民が各自の手工業をわがものにするとき、それとまったく同じ程度に土地が農民を、手工業が手工業者をわがものにするのである。労働が分割されるとともに、人間もまた分割される。ただ一つの活動を発達させるために、他のすべての肉体的および精神的能力が犠牲にされる。分業がすすむにつれて、人間のこのような発達の阻害もますます強まる。分業は、マニュファクチュアにおいてその最高の発展をとげる。〔…〕

そして、労働者ばかりでなく、労働者を直接または間接に搾取する階級もまた、分業をつうじて、自分の活動の道具に隷属させられる。頭の空っぽなブルジョアは、自分自身の資本と自分自身の利潤慾との奴隷となる。法律家は、自分の化石化した法観念の奴隷となり、これらの法観念が一つの独自の力となって彼らを支配するようになる。一般に『教養ある身分』は、〔…〕一つの専門に適合させられた教育を受けて、この専門そのもの〔…〕に一生涯しばりつけられる結果、不具化して、自分のこの不具化の奴隷となる。

ユートピア社会主義者たちは、すでに分業の結果を完全にはっきり理解していた。すなわち、一方では労働者の発達が疎外されること、他方では、労働活動そのものが、同じ一つの行為を一生涯単調に機械的に繰りかえすだけのものになって、その発達を阻害されることがそれである。

都市と農村との対立の廃止は、旧来の分業一般を廃止するための第一の根本条件として、フーリエによってもオーエンによっても要求されている。〔…〕住民は 1600人ないし 3000人ずつの群に分かれて全国に分散することになっており、それぞれの群は各自の区域の中心にある巨大な一殿堂に住んで、共同の家計をいとなむのである。〔…〕社会のすべての成員が、農業と工業の双方に参加する。フーリエにおいては、工業で主要な役割を演じるものは手工業とマニュファクチュアであるが、他方オーエンにおいては、すでに大工業が主要な役割を演じており、また彼ははやくも家事労働に蒸気力と機械とを導入するように要求している。しかし、二人とも、農業の内部でも、工業の内部でも、各人の仕事をできるだけさまざまに転換させるように要求しており、それにおうじて、できるだけ全面的な技術的活動のための教育を青年に授けるように要求している。彼らのどちらにおいても、人間は全面的な実践活動に従うことによって全面的な発達をとげることになっており、また労働は、分業のおかげで失った、人を引きつけるその魅力を、なによりもまずこういう仕事の転換によって、またそれにおうじてそれぞれの労働にあてられる『着席時間』――フーリエの表現を借りていえば〔フーリエ『産業的組合的新世界』,2,5,6章〕――を短縮することによって、回復することになっている。」

大内兵衛・監訳『マルクス=エンゲルス全集』,第20巻,1968,大月書店:村田陽一・訳「反デューリング論」,pp.300-302.

「都市と農村との対立の廃止」「分業の廃止」、また、各人が(はじめは「能力に応じて」、最終的には「自己の必要に応じて」)さまざまな仕事を交替させて行なうこと(「朝は狩り、午後には漁撈、夕べには牧畜……」)など、エンゲルスのこの種の構想を、これまで重視してこなかったが、認識を改めてよさそうだ。

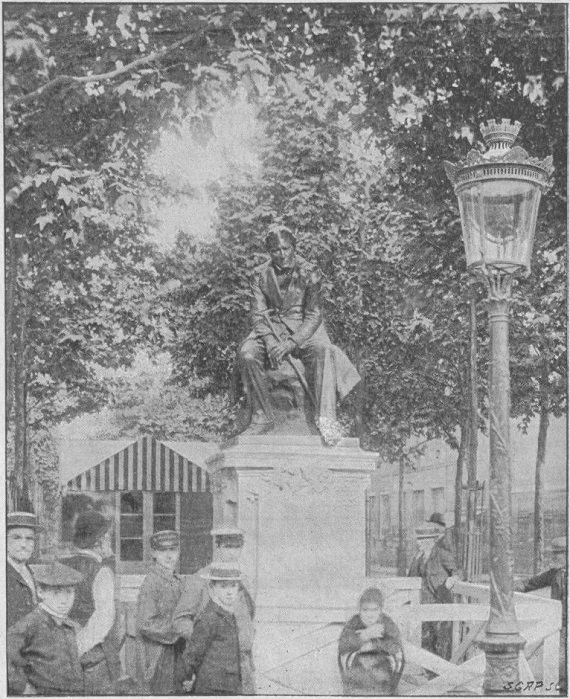

フーリエ像 パリ、クリシー通り、1899年。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡