07/26�̓��L

20�F21

�y�K�Ǐ�150�z�f�J���g�w���@�����x(1)�\�\�\�g�j�����Ă��猚�݂���h

---------------

.

�@

�@

�s�[�e���E�u�����[�Q��(��)�u�G�W�v�g�ւ̓����̂��镗�i�v(1563�j�@�@�@

�@�y�P�z���d�Ƃ����ق��Ȃ��ŏ��̏o�

�@�����́B(º.-)���

�@�ߑ�N�w�̊�{�����̊�{���Ƃ�����f�J���g�i1596-1650�j���w���@�����x�́A�N�w�j�̋��ȏ��ɏ�����Ă���悤�ȕW���I�ȓǂݕ����m�����Ă������ŁA��������X�s�m�U���猻��ɂ�����܂ŁA���܂��܂ȋ^�`����قȉ��߂���o����Ă���A�_���Ɏ������Ȃ������ƌ����Ă悢�悤�ł��B

�@�܂�Ő��M�̂悤�ȕ��ՂȌ����Ŏn�܂邱�̏����́A���ꂾ���ɂ������āA���߂̗]�n�̂��鑽�`�I�ȕ������͂��ł���킯�ł��B���́A���w���̎��ɃN���X���C�g�Ɋ��߂��āA�����Ȃ肱�̖{�i�������|��j��ǂ̂ł����A�����Ȃ������ǂނ܂��ɁA�N�w�́u�āv�̎����m��Ȃ����ɁA�����Ȃ茴����ǂ̂́A�܂��ƂɍK���������Ǝv���Ă��܂��B

�@�Ƃ����̂́A����{���ɓǂ�ł�����A���邢�͍��Z�́u�ϗ��Љ�v�̎��Ƃ������Ƃ������犴���Ȃ������悤�ȁA�����Ȏ������̋^��ɂƂ炦��ꂽ����ł��B

�@�����^��ɂԂ������̂́A�����̕����ł����B

�u�@���̐����₽��ɑ����ƁA�����Έ����Ɍ�����^����̂ŁA���Ƃ́A�����킸���̖@�������炳���Ƃ��̂ق��������Ƃ悭���������B�����悤�ɁA�_���w���\�����Ă��邨�т��������K���̑���ɁA�k�c�l���̂S�̋K���ŏ\�����ƐM�����B

�@��P�́A�킽�������ؓI�ɐ^�ł���ƔF�߂�̂łȂ���A�ǂ�Ȃ��Ƃ��^�Ƃ��Ď���Ȃ����Ƃ������B����������A���ӂԂ������f�ƕΌ�������邱�ƁA�����ċ^���������͂��ޗ]�n�̂܂������Ȃ��ق������������ɐ��_�Ɍ�������̈ȊO�́A�����킽���̔��f�̂Ȃ��Ɋ܂߂Ȃ����ƁB�v

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.28.

�@�^�������邽�߂��u�S�̋K���v�̂����A�u��Q�v�ȉ��́A�A�傫�Ȗ��́A�ł��邾����������̏������ɕ������čl����A�B�u�����Ƃ��P���ł����Ƃ��F�����₷���v��肩��A���G�Ȃ��̂ւƁA����ǂ��Ďv�l��i�߂�A�C�S�̂����킽���āA�����Ƃ����Ȃ����ǂ����m�F���邱�Ɓd�d�ƂȂ��Ă��āA�����́g���@�h�́A�݂Ȕ[���ł��邱�Ƃł����B

�@�������A�u��P�v�̋K���������A�ǂ����Ă��[���ł��Ȃ��̂ł��B�u���ؓI�ɐ^�v�Ƃ́A���������ǂ��������ƂȂ̂��H �u�����������ɐ��_�Ɍ����v�Ƃ́A�ǂ�ȏ�ԂȂ̂��H ������l���Ă��킩��܂���B

�@�u���ӂԂ������f�ƕΌ�������邱�Ɓv�\�\����́A�������ɂ킩��܂��B���������苎��Ȃ��ẮA�^���ɒB���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����͂܂��������̂Ƃ���ł��傤�B�������A�������ĎG�O��r�����������ŁA���āu�^�v�Ȃ̂��u�U�v�Ȃ̂����ŏI�I�ɔ��f�����A���Ȃ߂̊j�S�I�����́A�u�����������ɐ��_�Ɍ����v���ǂ������ƌ����̂ł��B

�@���܁A���̕������ēǂ��Ă݂�ƁA�f�J���g�̎咣�̗͓_�́A�u�^���������͂��ޗ]�n�̂܂������Ȃ��قǁv�̂ق��ɂ���̂�������܂���B�^���̗]�n���Ȃ��Ƃ������Ƃ��w���āA�u�����������v�Ȃ��́A�ƌ����Ă���̂�������܂���B�������A���w���̎��́A�u�����������ɐ��_�Ɍ�����v�̂ق��ɁA������ۂÂ���ꂽ�̂ł��B

�@�u���_�Ɂv�A�܂�S�̒��ɁA�͂����肵���摜�̂悤�Ɍ����Ƃ������Ƃ��낤���H ���́A����Ȃӂ��ɑz�����܂����B�������A����Ȃ��Ƃ��ǂ����āA�u�^���v�́E�܂������̂Ȃ���ɂȂ肤��̂��낤�H

�@�S�̒��ɁA�͂�����Ǝv�������ׂ��邩�ǂ����́A�l�ɂ���ĈႤ����Ȃ����B�E�\�����āA�t�B�N�V���������āA��z���ꂾ���āA�S�̒��ɁA�͂�����Ǝv�������Ԃł͂Ȃ����I�d�d

�@���Ȃ݂ɁA�f�J���g�������ŖڕW�Ƃ��Ă���Ȋw�I�A�N�w�I�u�^���v�Ƃ������Ƃ��痣��āA���Ƃ��A�|�p�╶�w�ɂ�����g�^���炵���h�̊�Ƃ��Č���A���́u�K���v�́A���Ȃ�L����������܂���B�͂����肵���C���[�W���ǂݎ���`�ʁA�͂����肵�������f�B�[������������́A�����ꂽ������y�Ȃ̏����̂ЂƂł��肤��ł��傤�B

�@���邢�͂܂��A

�@�u�����������v�@���@����āu�^���v

�@�ƈꑫ��тɍl����̂łȂ��A�u�����������v�ȃC���[�W�������Ƃ́A���炩�������܂��܂ȍl����������āA����I�ȋ������������߂ɗL���ł����āA����́u�^���v�����邽�߂̑O�i�K�ƂȂ肤��\�\�\���������l�������\�ł��傤�B�Ƃ��ɁA�l���w�i���j�A�n���A�Љ�w�Aetc.�j�ł́A�����ւ�L���ȕ��@�ƂȂ�͂��ł��B

�@�|�p�A�Ȋw�����łȂ��A�@���̗̈�ł��A����l�тƂ́i�@���҂̂��ׂĂł͂Ȃ��Ƃ��Ă��j�A���̂悤�ȁg�^�������h�̕��@��p���Ă���悤�ł��F

�u���̗��s�̏I��̍��̂����Ȃ��҂����Ɖ]����d������܂���ł����B�x�m����z����Ƃ������t���̈����G�̍����ɂ��ǂ�ȂɈ�S�Ɋω���O���Ă��������̐S�̂��݂�蓾���܂���ł����B������̏C�s�҂ɂ͎��͂��܂�ア�̂ł��B�k�c�l���͗x�炸���J��ɉs���Ȃ��_�o�ɂ͉������Ă��͂��͂��Ƃ��߂��ė܂��܂�܂����B�v

�{������[15] 1916�N4��4���t �����G������ ���B

�@�����ŁA�{���́A�u��S�Ɋω���O���āv�����̂ɁA�u�S�v�Ɂu���݁v�����������߂ɁA�ω���F�̃C���[�W��S�Ɏv�������ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ������ƌ����āA���_���Ă��܂��B�g��F�h�̑��݂Ƃ����@���I�u�^���v���m�M����i�M����A���傷��j���߂ɂ́A�ω��̎p���u�����������v�ȐS���Ƃ��Ďv�������ׂ邱�Ƃ��A�K�{�Ȃ��Ƃ��ƁA�ނ͍l���Ă����̂ł��B�A��������܂��v�������ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ����߂ɔY��ł���킯�ł��B�g���͖{��(������)�h�ɂ��u�@�،o�v�M���߂����Ă��������ɂƂ��ẮA����͂ǂ����Ă��H�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�s�̈�K��ł����B

�@���������킯�ŁA���낢��ƍl���Ă݂�A�f�J���g�́u�����������ɐ��_�Ɍ����v���ǂ����A�Ƃ����u�K���v�́A�Ȃ��Ȃ��ܒ~�̂��邱�ƂȂ̂ł����A�d�������A���ꂪ�A�Ȋw�I�u�^���v���ǂ�����������߂�ŏI�I��Ȃ̂��H�\�\�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA��͂�^��Ɏv�킴������܂���B

�@�f�J���g���A��������������Ƃ����āA������܂�̂܂ܐM����K�v�͂Ȃ��B�f�J���g���g���A���̖{�̒��ŁA�g���ׂĂ��^���h�ƌ����Ă���ł͂Ȃ����I�d�d�w���@�����x�ɏ����Ă��邱�Ƃ����ׂĐM����K�v�͂Ȃ��̂ł����āA�_���̂ق���т�A�v���Ⴂ�̂������́A���̖{�ɂ͖��ڂ���Ă���B�\�\�\�Ƃ����̂��A���݂̎��̍l���ł��B

�@�����A���w�������������̎��ɂƂ��ẮA���́u�����������v�̃A�|���A�́A�Ƃɂ�������Ȃ��A�����ł��Ȃ��A���ɓ���Ȃ��d�Ƃ������ƂŁA���̂��߂ɁA���悻�u�N�w�v���ׂĂ��A�킯�̂킩��Ȃ��M�p�ł��Ȃ����̂��A�Ƃ�����ۂ������Ă��܂����̂ł����B

�@�����Ƃ��A���̌���A�w���@�����x�́A�@��邲�Ƃɉ��x���i�f�ГI�ɂł����j�ǂݒ����A���̂��тɁA���́u�����������v�̃N�_���ɂ��T���Ă��܂����B

�@�������A�ŋ߂ɂȂ��āA�����̖{��ǂ��ɁA���̉i�N�̃A�|���A���������钛���������܂����B�����ŁA�y�K�Ǐ�150�z�̂P���Ƃ��āA����A�w���@�����x�����グ�邱�Ƃɂ�������ł��B

�@���J�s�l�w�T���T�x,1992;�w�T���U�x,1994,�u�k�Њw�p����.

�@�ŏ��Ɂg�����Ȃ�h�ǂƂ��Ɠ��l�ɁA������A������̂������́A�����Ĉ�؎Q�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��āA�����̕��J���̋c�_�\�\�N�w�_�Ƃ��ẮA�����낵����W���I�ȁ\�\��B��̎�����Ƃ��āA�ǂ�ł��������Ǝv���܂��B

�@�Ȃ��A�|��͊e�킠��܂����A���ɂœ���ł���ŐV�̖�Ƃ��āA���̂��̂ɂ�邱�Ƃɂ��܂����F

�@�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g���� 33-613-1.

�@�y�Q�z�������̂ĂĐ��E�ցA���E���玩�Ȃցi��P���j

�u�ǎ��͂��̐��ł����Ƃ������ɕ����^�����Ă�����̂ł���B�Ƃ����̂��A������ǎ��Ȃ�\���g�ɂ��Ȃ���Ă���Ǝv���Ă����k�c�l���ꂪ�����Ă���̂́A���������f���A�^�ƋU����ʂ���\�́A���ꂱ���A�ق�炢�ǎ��Ƃ������ƌĂ�Ă�����̂����A���������\�͂����ׂĂ̐l�ɐ��܂�������ɋ����Ă��邱�Ƃ��B

�@������A�킽�������̈ӌ����������̂́A����l�����l��������������Ƃ������Ƃɂ��̂ł͂Ȃ��A�����A�킽���������v�l���قȂ铹�œ����A����̂��Ƃ��l�@���Ă͂��Ȃ����Ƃ��琶����̂ł���B�Ƃ����̂��A�ǂ����_�������Ă��邾���ł͏\���łȂ��A��Ȃ̂͂����ǂ��p���邱�Ƃ����炾�B�v

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.8.

�@�����́A�f�J���g�̊�{�I�ȍl�����\�\������`�\�\�����ꂢ�ɂ܂Ƃ߂Ď����Ă��镔���B���������A�w���@�����x��ǂނ܂��ɁA�f�J���g�ɂ��Ẳ������A�N�w�j�̂��������ɓǂ�ł����Ƃ�����A���̕�����~�����Đ������܂�Ă����͂��ŁA�������Ă�����A�O�߂̂悤�ȁg���w���̖����h�Ɉ������邱�Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ��B

�@�l�Ԃ͒N���������Ɂu�����v��^�����Ă���B���������l�Ԃ̔]���ɁA�u�����������Ɂv�M�����̂���������A����́u�^���v���̂��̂ɂ������Ȃ��\�\�\�����������̐M�ł���B

�@�������A�f�J���g���A���ꂾ�����ŏI�I�Ȍ��_���ƍl���Ă����̂Ȃ�A���̂P�y�[�W�����������čς܂������낤�B���̂��ƂȂ��Ȃ��ƁA�����������Ɏ������v�z���Ȃǂ������K�v�͂Ȃ������͂����B

�@�f�J���g���g�ɂƂ��Ă��A�����́g�����͕����h�́A��q�b�ɂ����Ȃ����̂��Ǝv���B���������A�u�����v�̑����E���Ȃ��𑪂���@�Ȃǂ��邾�낤���H �����͒P�Ȃ�m�\�ł͂Ȃ��B�m�\�e�X�g�̐��тő��邱�ƂȂǂł��Ȃ����̂��B�Ȃ��Ȃ�A�f�J���g�́u�����v�Ƃ́u�ǎ��v�Ȃ̂��B�u�ǎ��v�́A����l�̊O�ʂɌ��ꂽ�s���⌾������A�����������̂����̐l�̒��ɂ���ɂ������Ȃ��ƁA�O���琄�������Ă��̂��̂��B���������ɂ���Ȃ��̂��A�l�Ԃ́g�����h�ɂ���̂��ǂ����͋^�킵���B

�@���J���́A�����������̂́A�l�����l�ƊW�������E�l�Ɛl�Ƃ́g�������h�ɂ����Ȃ��ƌ����Ă���B

�@�g�����͕����h�Ƃ́A�����Ă݂�Ζ@���\�\�\���邢�͌��@�\�\�\�̂悤�Ȃ��̂��B�����������̂��l�ԂɎ��R�ɔ�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����܂ł��A�l�Ԃ��A���j�I�Ȃ��܂��܂Ȍo���Ɣ��Ȃ��J��Ԃ��������ɍl���o�����g�����h�Ȃ̂��B�����ɂ���ďؖ��ł��邱�Ƃ���ł͂Ȃ��B

�@�������A������F���A�܂������̂Ȃ��g�����h�Ƃ��ĔF�߂�悤�ɂȂ�A��葽���̐l�ɋ���◧�g�o���̋@��^������A���[�ɂ���Đ������s�Ȃ����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A���̗̍p���z�����L���͈͂Ől���W���Čق����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�\�\�\�Ƃ������Љ�I���ʂ͖��炩���B�ߑ㎑�{��`�̎n�܂�̎���ɁA���́g�����h��������ꂽ�̂͋��R�ł͂Ȃ��B�������A���́g�����h���̂́A���{��`�̈ꕔ�ł͂Ȃ����A���{�Ƃ��J���҂���悷�邽�߂ɒ�߂��킯�ł��Ȃ��B�ނ���A�l�ނ����j�I�o������w�q�b�̂ЂƂ��ƍl�������B

�@

�u�킽���Ƃ��ẮA�k�c�l�ق��̐l�Ɠ������炢���̉�]�������A�z���͂���������ƑN���ŁA�L���őN�₩�ȋL���͂����������ƁA�����Ί�����قǂ��B�����Ă����̓����ȊO�ɁA���_�̊����ɖ𗧂��̂��킽���͒m��Ȃ��B�v

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.9.

�@���̃N�_��������ƁA�f�J���g�̍l���Ă���u�����v�i�ǎ��j�́A��͂�A���_�I�Ƃ������������ɃC���[�W�I�ȁA�|�p�I�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��킩��B�u���̉�]�������v�́A���x�̖��ɂ����Ȃ����A�������āu��]�v���钆�g�͉����Ƃ����ƁA�u�z���͂���������ƑN���ŁA�L���őN�₩�ȋL���͂����v�Ƃ������ƂɂȂ�B�v�l���L�����A�����Ɋ��o���I�ŁA���܂��܂ȐF�ʂ������A�u�N���v��������ڂ₯�Ă����肷��̂��A�f�J���g�́u�����v�̓��e�Ȃ̂��B

�@���āA�u��P���v�̎c��̕����ŁA���҂͎����̒m�I�g���������h�����B

�u�킽���͎q���̂��납�當���ɂ��w��ŗ{���Ă����B�v

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.11.

�@���肷�邱�Ƃ̂ł��������鏑����ǂ݁A������w����C�߂āu�w�Ƃ̑S�ے����I���v���B�������A���̌��ʔނ́A

�u�����̋^���ƌ��ɔY�܂���Ă��鎩���ɋC�����A�w�ɓw�߂Ȃ�����܂��܂������̖��m��m�炳�ꂽ�Ƃ����ȊO�A�������邱�Ƃ��Ȃ������悤�Ɏv�����v

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.11-12.

�@�������f�J���g�́A�u�����ɂ��w����܂������������Ă��܂����B�v�����āu���E�Ƃ����傫�ȏ����̂����Ɍ����邩������Ȃ��w�₾����T�����悤�ƌ��S���v�A�u���������̋{���R�������A�C����g���̈قȂ邳�܂��܂Ȑl�����ƌ����v�A�R���ɋΖ�������A���œ������肵�āu�����Ɏ������ۂ��v�A����������H�I�Ȓm�������o�����Ǝ��݂��B

�u�Ƃ����̂́A�e�l�������ɏd��Ȋւ��̂��邱�Ƃɂ��ĂȂ����_�ł́A���f���������܂����̌��ʂɂ���Ĕ�����͂��Ȃ̂ŁA�����̊w���k�c�l�����A�͂邩�ɑ������^���������o����Ǝv��ꂽ���炾�B

�@�k�c�l��������킽���������o�����ő�̗��_�͎��̂��Ƃ������B�܂�A�����ɂ͂���߂ē˔�ł��������Ɍ����Ă��A����ł��ق��̍��X�̂��������̐l�ɋ��ʂɎ����ꐥ�F����Ă��鑽���̂��Ƃ�����̂����āA�����O��ƏK�������Ŕ[�����Ă������Ƃ��A���܂茘���M���Ă͂����Ȃ��Ɗw���Ƃ��B

�@�k�c�l�����킽���́A�k�c�l�^�ƋU����ʂ��邱�Ƃ��w�т����Ƃ����A������������]�������������Ă����B�v

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.18-19.

�@�������A�����������N�Ԃ̕��̂̂��A������f�J���g�́A�u���E�Ƃ��������v�̌���������g���Ђ��A

�u�킽�����g�̂����ł��������A�Ƃ�ׂ�����I�Ԃ��߂Ɏ����̐��_�̑S�͂��X���悤�ƌ��S�����B�v

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,pp.18-19.

�@���Ȃ킿�A�������g�̒��ɐ[���������Ă䂭�ґz�����ɓ���̂ł��B�������A�u�^�ƋU����ʂ��邱�Ƃ��w�v�Ԃ��߂ɂ́A�����ɂ��w��ł��A�u���E�Ƃ��������v�ł��\���ł͂Ȃ��A�ق��Ȃ�ʁg���̂킽���h���@�艺���A������߂Ă䂭���Ƃ��K�v���Ǝv��ꂽ����ł����B

�@�y�R�z�_���w�Ɛ��w�́u�S�̋K���v�i��Q���j

�@�f�J���g�ɂƂ��āg���Ȑ����h�̍ŏ��̋@��́A���R�̏��肠�킹�������Ă��܂����B1619�N�A�h�C�c�Łs�O�\�N�푈�t���u���������Ƃ����f�J���g�́A�u���E�Ƃ��������v����w�Ԃ��߂ɁA�R���ɐg�𓊂��܂��B�������A�ނ͋������t�����X�̏o�g�ł���A�����k�ł�������A����R�����J�g���b�N���łȂ���Ȃ�܂���B����́A�o�C�G�������}�N�V�~���A���̌R���ł����B

�@�f�J���g�́A�؍ݐ�̃I�����_����A�o�C�G�����������̂ł����A����ɂ́A�h�C�c��k�����։��f���Ȃ���Ȃ�܂���B�r���A�t�����N�t���g�ōÂ���Ă����_�����[�}�c��t�F���f�B�i���g�Q���̑Պ����T�i�Ȃ�ƂQ�����߂��������j�ɎQ�����Ă��Ď��Ԃ��Ƃ��Ă��܂��A���T�I����o�C�G�����Ɍ����������͂����~�܂����ł����B�f�J���g�́A�E�����ߍx�̓~�c�n�����ւ͍s���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�@���̓~�c�n�i�h�i�E�͔ȃm�C�u���N�j�œ~�����肷�邠�����A�f�J���g�́A�_���w�Ɛ��w�̌����œ����߂����܂��B

�s�O�����̒藝�t

�@���́A���R�ɋ�����ꂽ���������̂��������f�J���g���l�����̂́A�㐔�A�w�A�_���w�̂R��������f����悤�Ȉ�ʓI�Ȍ��������邱�ƂŁA���ꂼ��̕���̂��낢��Ȗ�肪�A�����Ƃ킩��₷���Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł����B

�@�f�J���g�Ƃ��ẮA���łɂ���܂ł́g���E���h�ɂ���Ċ����Ă������ƁA���Ȃ킿�A�����O��ƏK�������Ŕ[�����Ă������������ׂĎ�蕥���āA���炽�ɐl�Ԃ́u���܂�Ȃ���������v�����ɂ���ĕ��ՓI�Ȋw���ł����Ă����Ƃ�����_�ȍ\�z������Ă��܂����B�������A�ꑫ��тɂ����֒B���悤�Ƃ���ƁA���Ȃ炸���s����B�o���̑���Ȃ��Ⴂ�����ɂ���Ȃ��Ƃ���Ă�ƁA���ȗ��̍l���Ɋׂ��āA�悭�Ė��d�s�v�c�Ȑ_��v�z��������ƂɂȂ�̂��I�`�ł��B�����A�f�J���g�͂Q�R�ł����B

�@�����ŁA�����w��̑S�ʓI�g�j��h�ƕ��ՓN�w�̌��݂́A�����̉ۑ�Ƃ��Ďc���������ŁA�܂������Ɏ��鏀����ƂƂ��āA���w�Ƙ_���w�̈�ʉ������݂��̂ł��B

�@�f�J���g�ȑO�́A�Ñ�E�����̐��w�ł́A�㐔�͒P�Ȃ�v�Z�Z�p�ł����B�w�́A�ǂ��܂ł��}�`�Ɋւ�����̂ł����B���̂Q�́A�悭���Ă���̂ɁA�܂������ʁX�̂��̂ƍl�����Ă����̂ł��B

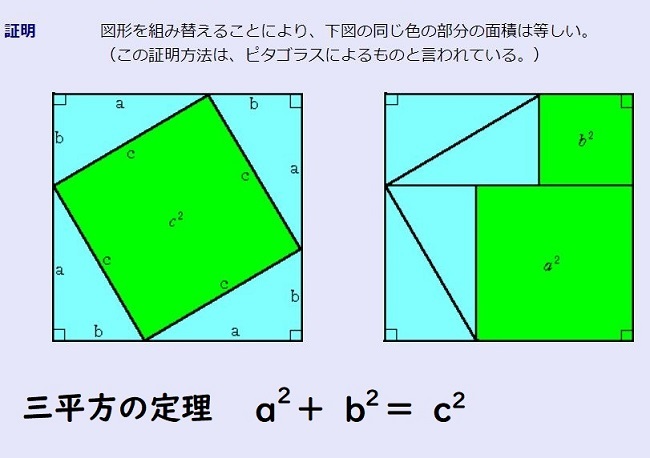

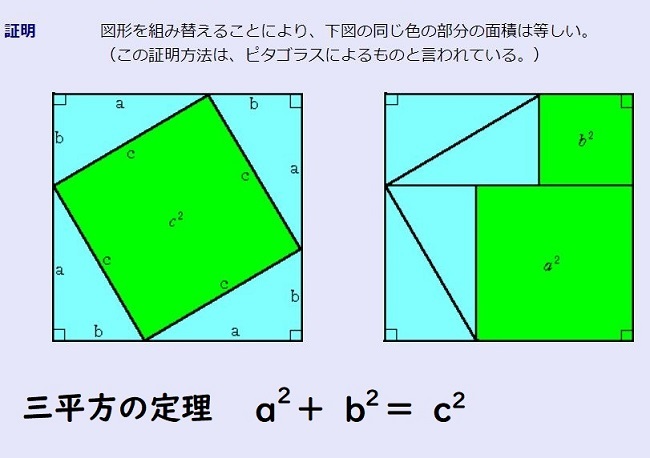

�@���Ƃ��A�s�O�����̒藝(�s�^�S���X�̒藝)�t�ŁA

�@��2 + ��2 �� ��2

�@���u��2�v�u��2�v�u��2�v�́A�����ł͂Ȃ��ʐςȂ̂ł��B�u��2�v���u���v�̂Q��̒����ł͂Ȃ��A�P���u���v�̐����`�̖ʐςȂ̂ł��B�����ŁA�P���u���v�̐����`�̖ʐςƂP���u���v�̐����`�̖ʐς𑫂��ƁA�P���u���v�̐����`�̖ʐςɂȂ�̂͂ǂ����Ă��낤�d�Ȃǂƍl����ƁA�����������Ă��܂��B

�@�������A�s�O�����̒藝�t���炢�Ȃ�A�}�`���g���āA�����̒藝�ŏؖ����邱�Ƃ��\�ł��i����}�Q�Ɓj�B�Q���������̉��̌����F

�@�� �� {�|���}��(��2�]�S����)}�^�Q��

�@���A�}�`�ŏؖ��ł��Ȃ����Ƃ͂���܂���i������l�Ă����̂́A�A���r�A���w�ł��j�B�������A�R���������i�����̂ŏؖ��H�j�ƂȂ�ƁA��������グ�ł��B

�@�܂�A�f�J���g�ȑO�̊w�╨���ł́A�u���v�͂����܂Łu�� cm�v�ł���A�u��2�v�́u��2 cm2�v�ł����āA�P�ʂ��������������Ƃ����͈̂Ӗ����Ȃ��Ȃ��̂ł��B�������A���������㐔���A�������傭�͓������Ƃ����ʂ̌����Ō��Ă��邾���ł����āA���́u�����v�ł��u�ʐρv�ł��Ȃ������܂Łu���v�Ȃ̂��A�ƍl����A�����͂ƂĂ��킩��₷���Ȃ�܂��B

�@�f�J���g�́A�������炳��ɐi��ŁA���������u�}�`�v�Ƃ������̂͂��ׂāA�u���v�̑g�ݍ��킹�ɊҌ��ł���ƍl���܂����B���ꂪ�A��-�����W�ɂ���͊w�ł��B�����A���̒��ł��܂��܂Ȑ}�`��z��������A�L�k��������A�⏕�����������肷��K�v�͂���܂���B���W�̐��l�ɂ���Ď��𗧂āA���Ƃ͌v�Z���邾���ł��B

�@���w�Ƙ_���w�����f���邱�Ƃ��l���܂����B���ꂪ�A���y�P�z�Ō����u�S�̋K���v�ł��B

�@�y�S�z���܂悢�l�̓������i��R���j

�@�m�C�u���N�̓~�c�n���o�����ƁA�f�J���g�͂ӂ����сu���E�Ƃ��������v��ǂޗ����Â��܂��B���F�l�`�A�A���[�}�ɍs���A�p���ɂ����炭�؍݂��܂��B

�@�������A�m�C�u���N�Ȍ�̃X�s�m�U�́A����ȑO�́A����ɂ��܂��܂Ȑl�X�ƌ𗬂��āu�^���v�ƒm�b���z�����悤�Ƃ���m���h�N�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����B�ނ͂��łɁA�u�O��ƏK�������Ŕ[�����Ă����v���Ƃ�����ЂƂЂƂᖡ���Ă͎̂ċ���A���ׂĂ��g�j��h�����������ƂɁA���R����u�^���v���\�z����u������Ă�������ł��B

�@�f�J���g�́A������u��Q���v�ŁA�s�s�̌��݂ɚg���Ă��܂����B�Â��s�s�̏�ǂ��ꂽ�����̎c�[�𗘗p���āA�����ÂV���Ȍ��z��t�������Ċg�����čs�����s�s�́A�Â����̂ƐV�������̂������Ⴒ����ɂ��͂�����Ă��āA�����ւꂵ�����A�Z���ɂƂ��Ă��s�ւł��B����ɑ��āA�����̐^�ɁA��ӂ̓s�s�v��ɂ��������Č��݂��ꂽ��Ǔs�s�́A�u�s��Ő��R�Ƃ��Ă���B�v�^���̑̌n���A����Ɠ����ŁA�����̊w��̒f�Ђ��Ȃ����킹�đ������悤�ȑ̌n�́A���������ɒ]�т▵�����o�Ă��܂��܂��B���������邽�߂ɂ́A�܂��A���ׂĂ��c�����j�Ă��܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Â��s�s�̊��I�̍Ō�̈�Ђ��P�����ꂽ��ł͂��߂āA�V�����s�s�̌��݂��J�n���邱�Ƃ��ł���B����܂ł́A�Ђ�����Ɂg�j��h�ɓw�߂�ق��͂Ȃ��̂��A�Ɓipp.20-21�j�B

�@�u�S�̋K���v�́u��P�v�F

�u�킽�������ؓI�ɐ^�ł���ƔF�߂�̂łȂ���A�ǂ�Ȃ��Ƃ��^�Ƃ��Ď���Ȃ����Ɓv

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.28.

�@�Ƃ́A���́g�j��̂��߂̋ᖡ�h�̋K���ɂق��Ȃ�܂���B�~�c�n�ɂ������́A������A�_���w�Ɛ��w�ɓK�p���������ł������A���܂��f�J���g�́A�N�w�A�@������A���Ƃ̖@���A�l�тƂ̐M���铹���Ɏ���܂ŁA���悻�����邱�Ƃ�����^���A�ᖡ���A�u���ؓI�ɐ^�v�ƔF�߂��Ȃ��Ȃ�A�E�C���ӂ���Ď̂ċ����čs���˂Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@��������ƁA�����u��P�̋K���v�́A�u�^���v��F�߂邽�߂̊�Ƃ��������A�u�^���v�łȂ����̂�I�蕪���ď������邽�߂̊�Ȃ̂�������܂���B�u�����������v�Ȃ�u�^�v���ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�u�����������v�łȂ��悤�Ȃ��̂́A�u�^�v�ł͂��肦�Ȃ��A�\�\�\�Ƃ������Ƃ������Ă���悤�ɂ��v���܂��B�����A���̂悤�Ɍ��Ă悯��A���̒��w���ȗ��̋^��͉������邩������܂���B

�@�u�����������v�ł��邱�Ƃ́A�u�^���v�ł��邽�߂̕K�v�����̂ЂƂɂ����Ȃ����ƂɂȂ�܂�����B

�@

�@

Michel Gourlier�@�@�@

�@�������A�������f�J���g�ɂƂ��đ傫�Ȗ�肪�����܂��B�ނ́A�h�C�c�̓~�c�n�̂悤�ȏꏊ�ʼnB�ِ������Â��Ă���킯�ł͂���܂���B�C�^���A�ƃt�����X�̂��܂��܂ȋ{��ɕ����A���ʂ̐l�X�Ƃ��𗬂��A�ӔC����������ċΖ�����ꍇ������̂ł��B�����̓������@�����ᖡ�������Ď̂ċ���d�Ƃ����ߌ��Ȏ��H���s���Ɍ��킵�Ȃ���A���I���������Ȃ��c��ł䂭���Ƃ͕s�\�ł��傤�B�g�l�Ԏ��i�ҁh�Ƃ��Ē܂͂�������邾���łȂ��A��������Αߕߓ����̗J���ڂɂ������ƂƂȂ�܂��B

�@�Ȃɂ����A���ׂĂ��g�j��h�������ƂłȂ���A�V�����u�^���v�̌n�̌��݂��n�߂��Ȃ��̂ł�����A����܂ł́A�g�l�Ԏ��i�ҁh�ł���ق��͂Ȃ��̂ł��B

�@�����ŁA���̂悤�Ȏ��Ԃ�����邽�߂ɁA�f�J���g�͎����ɁA�b��I���u�R�̓������v���ۂ��܂��B�N�w�I�g�j���h�̂��������A�Љ���͖��Ȃ��s�Ȃ��Ă�����悤�ɁA�Ƃ肠�����g�^��Ȃ��h�A�g�j��h���Ȃ��Ŏc���Ă����u�������v�����߂�̂ł��B

�@�b��I�u�����v���u��P�̊i���v�́A�u�킽���̍��̖@���Ɗ��K�ɏ]�����Ɓv�ł��B�u�킽�����q���̂��납�狳����ꂽ�@���v���Ȃ킿�J�g���b�N���u��������Ɓv���A�����u���ɐ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�v�̂����u�ł��ǎ�����l�тƁv�́u�ł������Ȉӌ��v�ɂ��������āu�������Ă����v���Ƃł��B

�@�u��Q�̊i���v�́A�u�ǂ�Ȃɋ^�킵���ӌ��ł��A��x����Ɍ��߂��ȏ�́A�c�c��т��ď]�����Ɓv�ł��B������A�f�J���g�̚g���Ō����A�X�̒��œ��ɖ������Ƃ��ɁA�������̂́A�������ւ��낤��A�������ւ��낤�낷�邱�Ƃł��B�i�ޕ��������x���ς��Ă��邤���ɁA�������ǂ������痈���̂�������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�X����O�֏o�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�ނ���A���Ƃ��m���ȕ����łȂ��Ƃ��A�������߂������ցA�ǂ��܂ł������čs���ق����܂��ł��B�\�肵���ꏊ�֏o���Ȃ��Ƃ��A�Ƃ������X�̊O�֏o�邱�Ƃ͂ł��邩��ł��B�i����͂����܂ł��A���[���b�p�̐X�̘b�ł��傤�B�J��R�������A�ی��Ȃ��L�����Ă���ꍇ��������{�̐X�ŁA����Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ق�����낵���ł��B�j

�@�u��R�̊i���v�́A�^���Ɛ������A�u���E�̒����v��ς��悤�Ƃ�������A�u�����ɑł����v���āu�����̗~�]��ς���v�悤�ɓw�߂邱�Ƃł��B�Ȃ��Ȃ�A�u���S�ɂ����̗͈͓͂̔��ɂ���̂́A�����̎v�z�v����������ł��B�ʂ̌�����������A�u�K�R�Ƃ���v���Ƃł��B���̂悤�ɔ�ׂ闃�����������Ƃ��A�a�C�Ȃ̂Ɍ��N�ł�������Ɩ]�ނ��Ƃ́A���v�Ȃ��Ƃł��B�u�����̎v�z���ΓI�Ɏ��R�ɓ���v���邱�Ƃ��ł���A�ǂ�ȋt���A�n���A��ɂ̒��ł��A����ȏ�͂Ȃ����R�Ǝ����������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�u�Ō�����̓����̌��_�Ƃ��āv�A�u�S���U�������Ď�����������|���A����ۂ������@�ɏ]���āA�ł����邩�����^���̔F���ɑO�i���Ă������Ɓv�����ӂ����B

�u��̂R�̊i�����A���������炵�Â��Ă������Ƃ����킽���̌v��ɂ��ƂÂ������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B�v

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.40.

�@�f�J���g�́A�b��I���u�������v�Ƃ��ė��Ă��E�����u�R�̊i���v�ɑ��āA�P�Ȃ�E���肻�߂́g���Ă܂��h�Ƃ��āA�S�ɂ��Ȃ��]�����킯�ł͂���܂���ł����B�ނ���ނ́A�u�R�̊i���v�ɂ���āA�u�v��v�I�Ɂu����������v���čs�����Ƃ����̂ł��B�Ƃ����̂́A�������ɁA���ׂẮu�O��ƏK���v���g�j��h�����������ɂ����ẮA���l�̈ӌ����܂��A�Ƃ��Ƃ�ᖡ�������Ȃ��ł͍ς܂Ȃ��ł��傤�B�������A���ꂪ�ł��邽�߂ɂ́A����܂ł̊��ԂɁA�����E���܂��܂ȑ��l�̈ӌ��ɑ��āA���ꂼ�ꂢ������͏]���Ă݂�K�v������̂ł��B

�@����ɑ��l�̈ӌ��Ɏ����X���邾���ł͂Ȃ��A�݂����炻��ɏ]���A���H���Ă݂Ă͂��߂āA���̈ӌ��̗��Q�������m���Ƃ������̂ł��B�ł�����A�f�J���g�̍l���ł́A���̒��ŁA�u�����������v�Ȃ̂��ǂ����d�ƍl���Ă݂邾���ł́A���ꂪ�u�^�v�Ȃ�ӌ��Ȃ̂��A�̂ċ���ׂ������Ȃ̂��́A�������Ȃ��̂ł��B�Ȃɂ����A���̍l���������̂��̂Ƃ��Ď���A���H���Ă݂�K�v������܂��B

�@�܂�A�u�^���v�Ƃ́A����Ȃ����m���ł͂Ȃ��d�Ƃ������Ƃł��B�u�^���v���u�^���v�Ƃ��ĔF�߁A���������邱�Ƃ��ł��邽�߂ɂ́A�l�͎�����P������K�v�����邵�A�u�^���v�ɓ���K�v������̂ł��B

�@�ǂ����A�������w���̎��Ɋ������^��ɑ��ẮA�f�J���g���g�����łɓ�����p�ӂ��Ă����悤�ł��F

�@���̒��ŁA�u�����������v�Ɏv���������̂��u�^���v�Ȃ̂ł͂Ȃ��B�u�^���v���u�����������ɐ��_�Ɍ����v���߂ɂ́A���ꑊ���̌P���Ǝ��ȁu����v���K�v�Ȃ̂��ƁB

�u�����̊i�������̂悤�Ɋm���߁A�������A�k�c�l�ЂƂ܂��ʂɂ����̂��́A�����̈ӌ��̎c��S���ɂ��āA���������R�Ɏ̂ċ��邱�Ƃ��ł���Ɣ��f�����B�v

�f�J���g�C�J�쑽���q�E��w���@�����x,1997,��g����,p.41.

�@���������f�J���g�́A�m�C�u���N�̓~�c�n���o�āu�l�X�ƌ����v�u���ɏo�v�A���̌�܂�X�N�ԁA�e�n������������̂��A1928�N�I�����_�ɒ蒅���ĉB�ِ������n�߂܂��B�����炭�A���܂��܂Ȑ����ƈӌ����ᖡ�����f�J���g�̗����\���ɏn���Ă��āA���͂�A���܂��܂ȑ��l�̈ӌ��ɏ]���Ď��H�����݂�����A���I�Ȉ�̐����ƌ�����f���āA�v���ɏW�������ق����悢�Ɗ������̂ł��傤�B

�@���̃I�����_�ł̐����̍ŏ��ɐ��s���ꂽ�u�Ȏ@�v���A�u���v���A�䂦�ɁA��ꂠ��v�Ƃ����Ɍ��I�Ȏv�l�����ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B

���݁`�@�~ �c

�c

.

�O��|����

�� ��������

�� ���L����������

�� ���̓��L���폜

[�߂�]

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�c

�c