03/01�̓��L

05�F13

�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(6)�\�\�\���邷����g�����̐��E�h�B�X�s�m�U�́H

---------------

.

�@

�@

�w���b�g�E�x���N�w�C�f�u�A���X�e���_���̃_���L��v�@�@�@

�@�����́B(º.-)���

�@�y�K�Ǐ�150�z�X�s�m�U�w�G�e�B�J�x(5)����̂Â��ł��B

�@�y25�z�l�Ԃ̂R��ނ́g�m�h�\�\�\����������E������B

�u���藝40�̔��l�Q�@�l�Ԃ̂R��ނ̔F���ɂ��Ă̊T�v�i�ӌ��A�����m�A���ϒm�j�B

�@�@�@�@�@�@�k�c�l

�@�P�@�ӌ��Ȃ�����P��̔F���k�u�����v�u�z���m�v�Ƃ������B�\�\�\�M�g�����l�k�c�l�B

�@�Q�@�����m�Ȃ�����Q��̔F���B�k�c�l

�@�R�@���ϒm�Ȃ�����R��̔F���B�k�c�l�v

�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,p.125.

�u�k��Q���E�藝�S�O�E�����Q�l�ȏ�q�ׂ����ׂĂ̂��Ƃ��疾�炩�Ȃ悤�ɁA�����͑����̂��̂�m�o�����ՊT�O���`������B���Ȃ킿�A

�@���@���o�ɂ���Ă����Ȃ��A���������A�����Ēm���I�����Ȃ��ɂ����Ɍ����������k���̕��̒藝�Q�X�̌n������ꂽ���l�B���������Ď��́A���̂悤�Ȓm�o���ӂ������Ȍo���ɂ��F���ƌĂъ���Ă���B

�@�A�@�L������A���Ƃ�����ꂪ���邱�Ƃ����A�ǂނ��ɂ���Ă��̂��v���������A����ɂ��Ă����̊ϔO�\�\���̊ϔO�͂���ꂪ���̂�z������Ƃ��̊ϔO�Ɏ��Ă���\�\���`�����邱�Ƃ���k���̕��̒藝�P�W�̒���������ꂽ���l�B

�@���͂��̂��ϑz���邱�̂Q�̗l��������A��P��̔F���A����������Έӌ� opinio ���邢�͑z���́i�z���m�j imaginatio �ƌĂԂł��낤�B

�@�B�@�Ō�ɁA����ꂪ���̂̓����ɂ��ċ��ʊT�O�Ȃ�тɏ\�S�ȊϔO�������Ƃ���k���̕��̒藝�R�W�̌n�A�R�X�Ƃ��̌n�A�����Ē藝�S�O������ꂽ���l�B��������́A�����Ȃ�тɑ�Q��̔F���ƌĂԂł��낤�B

�@�ȏ�Q�̔F���ȊO�ɁA�����̂��Ɏ����悤�ɁA��R��̔F��������B�����͂���ϒm�ƌĂڂ��B�����Ă��̑�R��̔F���́A�_�̂������̑����̌`���I�{���ɂ��Ă̏\�S�ȔF������A���̖̂{���̏\�S�ȔF���ւƐi�ނ��̂ł���B�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.144-145.

�@�X�s�m�U�́A�l�Ԃ̔F�����A�u�z���m(�ӌ��A����)�v�u�����m�v�u���ϒm�v�̂R��ނɕ����܂��B���̏��ɁA����I�ȔF������A��荂�x�ȔF���֕���ł���킯�ł��B

�@�����ŁA�X�s�m�U�͗�������Ă���̂ł����A���Ƃ��A

�@�@99 �F36 �� 77 �F ��

�@�Ƃ�����肪�������ꍇ�A

�u���̏ꍇ���l�����́A��Q���ɑ�R�����悶�A���̌��ʂ��P���ŏ����邱�Ƃ͋^���Ȃ��B�v

op.cit.,p.145.

�@�܂�F

�@�ԁ�36�~77��99��28

�@���̉�@�́A�w�Z�ňËL�����������L���Ɏc���Ă������A�����̎d���̒��Ōv�Z���ďK���ɂȂ��Ă��邽�߂ɁA�����l�����Ɋ|���Z�����ɕ������ł��傤�B�������A�ǂ����Ă��������v�Z�ɂȂ�̂��H �Ɛu����Ă��������܂���B

�@���ꂪ�u�z���m�v�B

�@���l�̂Ȃ��ɂ͕��D���̐l�����āA�i17���I�̃I�����_�ł́j���[�N���b�h�́w�w���{�x�����ǂ��Ă���l�Ȃ�A���̖��̉�@�Əؖ��܂ŁA��C�ɐ������邩������܂���B

�@������u�����m�v�ł��B

�@�������A�����Ƃ���Ȑ��̔�A���Ƃ��F

�@�@�P �F�Q �� �R �F �H

�@�̂悤�ȏꍇ�Ȃ�A�u�H�v�͂U���Ƃ������Ƃ́A�N�ɂł������킩��܂��B

�u����́A��P���̑�Q���ɑ���W���̂����k�{���Ƃ������ƁB�\�\�M�g�����l�������̒��ςɂ���Č��ĂƂ�A����ɂ���đ�S�����̂��̂����_����̂ł��邩��A��̂R���͂邩�ɖ��Ăł���B�v

op.cit.,pp.145-146.

�@���ꂪ�u���ϒm�v�ł��B

�@�u�z���m�v�́A�l���畷������A�����œǂ肵�Ēm��ꍇ�̂ق��A����̌��̒��Ō�����v�������ׂ��肵�ĔF������ꍇ�ł��B�����ǂ���ɓ��̒��ɊG��`���悤�ɂ��đz������ꍇ�����ł͂���܂��A���ʓ_�́A�g�����h�\�\�\���������|���Z�ɂȂ闝�R�A�ؖ��\�\�\�̔F���������Ă��邱�Ƃł��B�g�����h��m��Ȃ��A���邢�͂����܂ōl���Ȃ��̂ŁA�F�����^���ǂ����͕s�m���ł��B�܂�A�u��\�S�v�ȔF���ł��B

�@����ɑ��āA�u�����m�v�́A�u���̂̓����ɂ��Ă����ʊT�O�v�ɂ��F���ł��B���Ƃ��A�������͐g�̉��̂��܂��܂ȔL�Ƃ̑̌�����A�u�����Ə_�炩���v�u�~���\�Ɩ��v�u������ɂ܂����v�ȂǂƂ��������ʂ̓��������邱�Ƃ�m��A����炩��A�u�L�v�Ƃ����u���ʊT�O�v��F�����܂��B�܂��A�u�R�C�̔L�v�u�R�ӂ̃����S�v�Ƃ��������Ⴉ��A�u�R�v�Ƃ��������u���ʊT�O�v�Ƃ��ĔF�����܂��B���̂悤�ȁu���ʊT�O�v�́A�����̎����̌����Č�����A�܂��A���܂��܂Ȑl�̑̌��ɂ���Ă�������܂�����A���ĂŁu�\�S�v�ȊϔO�ł��B

�@�u�\�S�ȊϔO�v�Ƃ́A���̊ϔO���̂��A�u�^�Ȃ�ϔO�̂��������������Ă���v���̂̂��Ƃł��k��Q���E��`�S�l�B

�@�����Ƃ��A�u���̂̓����ɂ��Ă����ʊT�O�v�ɂ́A���낢��ȊT�O�������āA�Ӗ����e�������܂��Ȃ��̂�s����Ȃ��̂�����܂��k�藝�S�O�E�����P�l�B�����u�\�S�v�ŊԈႦ���Ȃ��̂́A����́k�����Q�l�ŃX�s�m�U����Ƃ��ďo���Ă����g���h�̊T�O��A�g�_�A�����h�g�^���A�Î~�h�Ƃ�������b�I�ȊT�O�ł��傤�B�i���̓_�́A�̂��قǏڂ����_���܂��B�j

�@�u���ʊT�O�v���u�\�S�v�Ȃ��̂ł���ꍇ�ɂ́A�u���ʊT�O�v�ɂ��F�����u�����m�v�ł���A�g�����h�̔F�����ӂ���ł��܂��i��̉�@���A�ؖ��t���Ő����ł���l�̏ꍇ�̂悤�Ɂj�B�Ȃ��Ȃ�A�u�\�S�v�ȁu���ʊT�O�v���琶���Ă����ϔO�́u�\�S�v�ł���A�u�����m�v�ɑ����邩��ł��k�藝�S�O�l�B

�@����ł́A�u�����m�v�͐�ɂ܂������̂Ȃ��g�^�h�Ȃ�F���Ȃ̂��Ƃ����ƁA�\�\�\�X�s�m�U�́A������������̂ł����A�\�\�\�������Ƃ��ẮA��̗��ۂ��K�v�ł��B�W�����b�g�́A���́u�\�S�v�u��\�S�v���A�u�K�v�u�s�K�v�ƖĂ��܂��B

�@���́A�u�����m�v�̂��Ȃ��Ă���u�\�S�v�����A�����܂ł��g���I�ȁh�^�������Ƃ������Ƃł��B�X�s�m�U�̌����^���́g���I�W���h�Ƃ́A�^�Ȃ閽��́A���ꎩ�̂Ƃ��āg�^�炵���h������Ă����\�\�\�Ƃ������Ƃł��i���w�X�s�m�U�̐��E�x,pp.47-56�j�B�����ɂ��m���Ɏv����A�ǂ��l���Ă��^���Ɏv����A�Ƃ��������������Ȃ��Ă��邱�Ƃł��B

�@�X�s�m�U�̍l���ł́A�g�^�h���ǂ����́A�����̐��E�ƈ�v���Ă��邩�ǂ����Ƃ����g�O�I�W���h�ɂ���Ăł͂Ȃ��A���̊ϔO�▽�肻�̂��̂����Ĕ��肷�邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂ł��B

�@����́A�������̐^���ςƂ͂��Ȃ�Ⴂ�܂��B�������́A�g�^�h���ǂ����́A�������Ă݂Ȃ���킩��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���肻�ꎩ�̂͊ԈႦ�Ȃ��悤�Ɏv���Ă��A���������Ɏ����⒲�������Ă݂��炻���ł͂Ȃ������A�g�U�h�ł������A���������ꍇ�͒������Ȃ��Ǝ������͍l���܂��B���������������́g�Ȋw�I�h�Ȑ^���ςƂ́A�X�s�m�U�̍l�����́A���Ȃ�u���肪����܂��B

�@�������A�ǂ���̐^���ς��g�������h�ƁA����Ɍ����邱�Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�Q�Ƃ���̐^���ς�����̂��A�ƍl����ׂ��ł��B

�@�܂�A�u�����m�v�ɂ����E�͂���̂ł��B�X�s�m�U���g�A�����F�߂邩�̂悤�ɏ����Ă���ꍇ������܂��i�W�����b�g,pp.178-179�j�B�w�_�A�l�ԁA����ѐl�Ԃ̍K���Ɋւ���Z�_���x(1661�N�j�̒��ŁA���̒Z���r�����������Ƃ̂Ȃ������l���A���̒��������b�R�r�����ċ����Ƃ�����������Ă��܂��B�w�G�e�B�J�x�ł͍l����ς����̂��A�u�����v�́A������u�z���v�i�܂��u�z���m�v�j���琶����̂��Ƃ��Ă��܂��k��R���E������̒�`�S�l�B�������ɁA���[���b�p�̖q��ɂ���r�̔����Z���̂́A���������ɔ�����Ă��܂�����ł��B������A���̐l���u�r�̔��͒Z���v�Ǝv���Ă����̂́A�u�����v�ɍl�����y�Ȃ������������Ƃ���A�u�����v��������܂���B

�@�������A�A���r�A�Łg�ЂƂ��ԃ��N�_�h�����������Ƃ̂Ȃ������V�q�����A�����S���֍s���āg�ӂ����ԃ��N�_�h�����ċ����A�Ƃ�����Ȃ�A���̗V�q���̃A���r�A�ł̏펯���A�P�Ȃ��u�z���m�v�u�����v�ɂ����Ȃ������Ƃ͌�������Ȃ��ł��傤�B�ނ���A������u�����m�v�Ȃ̂�����ǂ��A�������L�߂����ʂƂ��āA�ʗp����͈͂Ɍ��E�̂��邱�Ƃ����������A�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���H

�@�����l����A�u�����v�ɂ��Ă��A�P�Ȃ���̌��ʂƌ���̂ł͂Ȃ��A��荂�����x���̐^���ɂ߂��߂邫�������Ƃ��Ȃ�L�p�Ȕ\�́d�Ƃ��ĕ]�����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B���̂ق����A�X�s�m�U�̌n�Ƃ��āA����т����̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͎v���܂��B

�@���������킯�ŁA�u�z���m�v���u�����m�v�����߂������g���ځh�̗̈�ɂ́A���낢��Ƃ������낢��肪���肻���ł����A����͂̂��قnj������Ǝv���܂��B

�@�Ō�ɁA�u���ϒm�v�ł����A�な�� 1�F2 �� 3�F6 �̂ق��ɁA�k�藝�S�V�E�����l�ł́A�v�Z�܂������̗�������Ă��܂��F

�u�ނ炪�܂��������v�Z������Ƃ��A����͐��_�̂����̐��Ǝ���̐��Ƃ��قȂ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B����䂦�A�����N���ނ�̐��_������Ȃ�A�ނ�͂������Ă܂������Ă��Ȃ��̂ł���B��������ɂ�������炸�A�ނ炪�܂������Ă���ƌ�����̂́A�ނ炪����̐��Ɠ������_�̂����ɂ����Ă���Ǝv���邩��ł���B�����łȂ���A�����͔ނ炪�܂������Ă���Ƃ͐M���Ȃ��ł��낤�B

�@�k�c�l�����̘_���������錴���́A�l�������̐��_���������������Ȃ����A����Ƃ����l�̐��_��������Ă��邩�ɂ��B�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.157.

�@�܂�A�v�Z�܂����������Ă���l�̓��̒��ł́A���̐l���u���_�v�́A�u���ϒm�v�ɂ���Đ������v�Z���Ă���A�ƌ����̂ł��B

�@��������ƁA�u���ϒm�v�́A�Ȃɂ��_��I�ȃC���X�s���[�V�����Ƃ��������A���Ȃ藝�m�I�Ȓ��ςƂ��ăC���[�W����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

�@������ɂ���A�u���ϒm�v�́A�l�Ԃ��u���_�v�Ɍ���ꂽ�g��������s�_�t�h�̓����ł���悤�ł��B�u��R��̔F���́A�_�̂������̑������\�S�ȊϔO������̖̂{�����\�S�ȔF���ւƐi�ށk��T���E�藝�Q�T�E�ؖ��l�v�u�����́A�_�̖����̖{���Ƃ��̉i�����c�c�̔F������A����߂đ������\�S�ȔF�����o���A���������Ă܂���R��̔F�����`���ł���悤�ɂȂ�k��T���E�藝�S�V�E�����l�v

�u�k�藝�Q�T�l���_�̍ō��̓w�́A�ō��̓��́A���̂��R��̔F���ɂ���ĔF�����邱�Ƃł���B

�@�k�藝�Q�V�l���̑�R��̔F������A���݂����鐸�_�̍ō��̖����������Ă���B�k��T���l�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.444-445.

�@�����������̂ł�����A�u���ϒm�v�� 1�F2 �� 3�Fx �̂悤�ȒP���ȏꍇ�Ȃ�Ƃ������A�u�_�̉i���E�����̖{���c�c���瓱���o�v���A�ȂǂƂ������ƂɂȂ�ƁA�N�ɂł��ł���Ƃ������̂ł͂Ȃ������ł��B�i�����Ƃ��A�X�s�m�U���v�Z�܂������̗�Ō����Ă���悤�ɁA���ӎ����ł́u���ϒm�v�������Ă���ꍇ������̂�������܂���B�j

�@���炵���F���ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A����̂킴���A�Ƃ����_�ŁA�u���ϒm�v���܂����E������̂ł��B�J���g�́A���̂悤���u���ϒm�v�������Ƃ́A�l�Ԃɂ͕s�\���Əq�ׂĂ��܂��i�W�����b�g,p.264�j�B

�@

�@�y26�z�z���͂̉��l

�@�O���́y24�z�Ō����悤�ɁA�u�����v���E�Ɓu�v�ҁv���E���P�P�ɑΉ����Ă����s�_���Ȃ킿���R�t�E�ł́A�u�g�́v�̒��ŋN���邱�Ƃ̂��ׂĂɂ��āA�u���_�v�̒����u�ϔO�v�����݂���̂ł����k��Q���E�藝�P�Q�l�B�������A�u�ϔO�v������Ƃ������ƂƁA��������������g�ӎ��h���Ă���Ƃ������ƂƂ́A�܂������ʂ̂��Ƃł��B�������u�ϔO�v�́A�s�_�t���ӎ����Ă���A�������̐��_�Ɍ���ꂽ��������s�_�t�������u�ϔO�v�ł���A�ƌ������ق����悢��������܂���B

�@�������Ɉӎ������̂́A�������u�ϔO�v�ɂ��Ďv�l����u�ϔO�̊ϔO�v�ł����āA���������̈ꕔ�݂̂��A�����`�̑��i�܂��A�����⊴�G�j�ƂȂ��Ĉӎ������̂ł��B

�@���������A�������̐g�̂̊O���ɂ��镨�́\�\��⌚���\�\���ӎ�����̂́A�u�g�̂̕ϗl�̊ϔO�v�\�\���o�튯�ɋN���锽����]���̐����I�ω��̊ϔO�\�\��ʂ��Ăł����k�藝�Q�U�l�A���̂悤�ɂ��Ēm�o���ꂽ�O���̎����̔F���́u��\�S�v�Ȃ��̂ł��k�藝�Q�X�E�n�A���E�����l�B�ق�Ƃ��͖łȂ��d�M����������Ȃ����A�ق�Ƃ��͌����łȂ��Ŕ̊G��������Ȃ��B���Ȃ킿�A�������u�ϔO�v�̔F���́A�u�z���m�v�ɑ�������̂ł��B

�u�X�s�m�U�́A��X���O���̕��́i��A��X���g�̐g�́A��X�̐g�̂̕����j��m�o����i���邢�́A���̊ϔO�����j�̂́A��X���g�̐g�̂̕ω��Ɋւ���m�o�Ȃ����ϔO��ʂ��Ăł���A�Ǝ咣����B�k�c�l���������Ă��悢��������Ȃ��B�k�c�l��X�̊ϔO�́w���ړI�ȑΏہx�́A��X�̐g�̂̕ω��ł���B����A�w�ԐړI�ȑΏہx�͊O���̕��̂ł���B�ԐړI�ȑΏۂƂ́A�����̊ϔO�ɂ���ĉ�X�ɕ`�ʂ������̂ł���B�܂��A���ړI�ȑΏۂƂ́A�����̊ϔO�ɂ�����_�ɕ`�ʂ������̂ł���B

�@���l�ɁA��X����X���g�̐��_��m�o����̂́A�����̊ϔO�̕\�ہi�܂��X�̐g�̂̕ω��̊ϔO�̊ϔO�j��ʂ��Ăł���B

�@�������A���̊ϔO�͊O���̑Ώۂ����S�ɕ`�ʂ�����̂ł͂Ȃ��B���̊ϔO�͉�X�̕ω��̌����ɂȂ�͈͓��ł̂݊O���̑Ώۂ�`�ʂ�����̂ł���B�k�c�l

�@�z���m�́A��X��������m�o����Ƃ���X�̒��Ő�����ϔO����Ȃ�B���Ƃ��A��X���Ƃ�����ƁA�����̐g�̂̒��ŕ����I�ȕ\�ۑ����`�������B���̉Ƃ𑶍݂�����̂Ƃ��ĕ`�ʂ���̂́A���̕\�ۑ��Ɋւ����X�̊ϔO�ł���B�v

�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,pp.127,139.

�u���l�ɁA���_�����g��m�o����i���邢�͎��g�̔F�������j�̂́i�藝23�j�A�l�Ԃ̐g�̂̕Ϗ�̊ϔO�̊ϔO��ʂ��Ă݂̂ł���B��X�̐g�̂Ɋւ���\�ۓI�ȔF���Ɠ��l�ɁA��X�̐��_�Ɋւ���F�����s�K���k��\�S�\�\�M�g�����l�Ȃ��̂ł���i�藝29�j�B�k�c�l

�@�\�ۂ͕s�K���k��\�S�\�\�M�g�����l�i�Ȃ��������I�j�ȊϔO����Ȃ�ƍl���闝�R�͂�������B�k�c�l��X���O���̑Ώۂ�m�o����̂́A�T�^�I�ɂ͂��̑��݂̂ق�̈�u�̊Ԃ݂̂ł���A��X��������̂͂��̈�˂����Ƃ��̎p�ł����Ȃ��i�f��̂P�t���[��������悤�Ȃ��̂ł���j�B�܂��A���鎖���̕\�ۂ��邩�ǂ����́A��X�̐g�̂����̂Ƃ����܂��܂ǂ��ɂ��������Ɉˑ�����B����ɁA�\�ۂ��Ώۂ����炯�o���̂́A��X�̐g�̂����̑Ώۂɂ���ĕϏꂽ�ꍇ�݂̂Ɍ���B���������āA�X�s�m�U���L���Ă���悤�ɁA�\�ۂ��k�c�l��X�̐g�̖̂{���Ɉˑ�����B�v

�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,pp.128-130.

�@���̂悤�ɁA�X�s�m�U�́A�u�z���m�v�́u��\�S�v���A�܂�l�����Ɋׂ点�₷���������A���܂��܂Ɏw�E���ďq�ׂĂ��܂��B�u�z���m�v��^���Ǝv������ŌŎ����Ă��邽�߂ɁA�l�тƂ͖��p�ȑ��������Ă���A�Ƃ������Ă��܂��k��Q���E�藝�S�O�E�����P �H���E�֓���,p.144�l�B

�@�������A�X�s�m�U�́A�u�z���m�v���N�\�~�\�ɂ�����Ă��邾���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�u�z���m�v�ɂ́A�l�ԂɂƂ��ėL�v�ȓ_������\�\�\�Ƃ������Ƃ��A�X�s�m�U�͎w�E���Ă���Ǝv���̂ł��B����́A�d�v�ȓ_�ŁA���������R�Șb�ł��B�l�Ԃ͐������������\�ł͂Ȃ��B�u�z���́v�Ȃ����ẮA�|�p���@�����s�\�ł��B�u�z���́v�������ł��Ȃ��Љ�Ƃ́A�����ɋ��ꂵ�����C�Ȃ����Ƃł��傤���B

�u�k�藝�P�V�l�����l�Ԃ̐g�̂��A����O���̕��̖̂{�����ӂ��ނ悤�Ȏd���Ŏh�������Ȃ�A���̐g�̂����̊O���̕��̂̑��݂��邢�͂��̌��݂̑��݂�r������悤�ȏ�Ԃɂ������܂��k���̕��̂��������Ƃ��A���͑��݂��Ȃ������Ǝv���悤�Ȏ��Ԃɑ����܂Ł\�\�\�M�g�����l�A�l�Ԑ��_�́A���̊O���̕��̂������ɑ��݂�����̂Ƃ��āA���邢�͎����Ɍ��ݓI�Ȃ��̂Ƃ��āA�ϑz����ł��낤�B

�@�@�@�@�k�n�l���Đl�Ԑg�̂��h�������O���̕��̂��A���Ƃ����݂��Ȃ��Ă��A���邢�͂܂����ݓI�ɑ��݂��Ȃ��Ă��A���_�͂�������ݓI�ɑ��݂��Ă��邩�̂悤�Ɋϑz������ł��낤�B

�@�@�@�k�����l���̂悤�ɂ��Ă����́A�����Όo�����邱�Ƃł��邪�A���݂��Ȃ����̂����ݓI�ɑ��݂��Ă��邩�̂悤�Ɋϑz���邱�Ƃ��ǂ����ċN���肤�邩��m��B�k��Q���l�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.117-118.

�@�����̕����ŃX�s�m�U�́A�u�z���́v���A�ǂ̂悤�ɂ��Đ�����̂����q�ׂĂ��܂��B�u�z���m�C�z���� imaginatio (�C�}�M�i�`�I)�v�́A�u�� imago�v�u�z������ imaginari�v����h���������t�ł���A�u�z���m�v�̏d�v�ȕ����́A�����ɂ�����̂Ƃ��āu���v��]���ɕ`������A���邢�͌����Ƃ͕ʂɑz�������肷��\�͂ɂ���Ǝv���܂��B

�@�܂�A�X�s�m�U�̉]���u�z���v�́A�����Ɋ�̂܂��ɂ��镨�̂�m�o����ꍇ������A��̑O�ɂȂ����̂��v�������ׂ�ꍇ������܂��B

�@�k�藝�P�V�l�̖{�̂́A��̑O�ɂ��镨�̂�m�o����ꍇ�ŁA�u�O���̕��̖̂{�����ӂ��ނ悤�Ȏd���Ŏh���v����Ƃ́A�u���́v�̖{���ł��镨���I�ȗ́\�\�^���ƏՓˁ\�\�ɂ���Ďh������Ƃ������Ƃł��B���̒藝����A���݂��Ă��Ȃ����̂��v�������ׂ�ꍇ���������k�n�l��������܂��B

�@�k�n�l�́k�ؖ��l�ɂ��ƁA�O���̕��̂ɂ���ā\�\���g�ƌ��g�ŁH�\�\���͂�������ꂽ�̉t���A�g�̂̓����́u��炩�������v�\�\�]���H�\�\�ɉ��x���Փ˂��ĝ��˂�����ƁA�u�_�炩�������v�̕\�ʂɍ��Ղ��c��B����ƁA���ɑ̉t���Ԃ��������ɁA���܂܂łƂ͈Ⴄ�p�x�ŝ��˂��������悤�ɂȂ�̂ŁA�ω������m�����B�d�d�l�Ԃ̐g�̂��O���̕��̂���̎h������邵���݂́A���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����ŁA�����A���̕��̂��������ɁA�̉t���u�����I�ȉ^���Łv�A���̂Ɏh�����ꂽ���Ɠ��������E�p�x�Łu��炩�������v�̐V�����\�ʂɏՓ˂���ƁA���̂���h�����͂����̂Ɠ������Ղ�������̂ŁA���̂����������Ɠ������Ƃ��g�̂ɋN����A���_�́A���̂��u���ݓI�Ȃ��̂Ƃ��Ċϑz����v�B

�@�������āA�g�̓��́u�����I�ȉ^���v�ɂ���āA��̑O�ɂȂ����̂��u�z���v���N����̂ł��B���������āA��z���z�ȂǁA��̑O�ɂȂ����̂��ϑz�����u�z���́v�̉c�݂́A�����Ɂu�����I�v�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��킩��܂��B

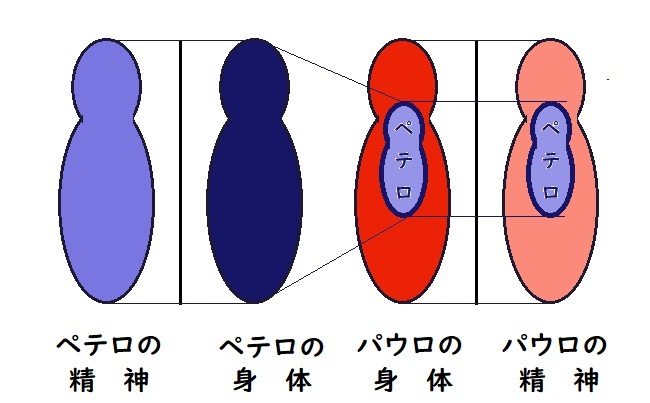

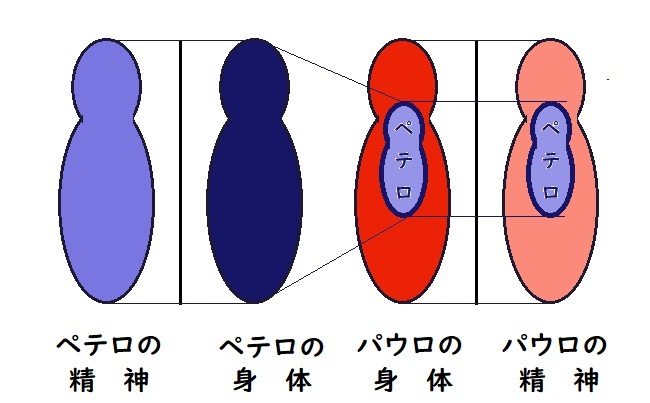

�u�k�藝�P�V�E�����l�k�c�l���Ƃ��y�e�����g�̐��_�̖{�����\������y�e���̊ϔO�ƁA���̐l�Ԃ��Ƃ��p�E���̂����ɂ���y�e�����g�̊ϔO�̂������ɂǂ̂悤�ȑ��Ⴊ���邩���͂�����Ɨ��������B�Ȃ��Ȃ�A�O�҂̓y�e�����g�̐g�̖̂{���ڂɐ������A�y�e���̑��݂��邠�����������݂��ӂ���ł��Ȃ��B����ɔ����āA��҂́A�y�e���̖{�������A�p�E���̐g�̂̏�Ԃ���葽�������Ă���k���̕��̒藝�P�U�̌n�Q������ꂽ���l�B���������āA�p�E���̐g�̂̂��̏�Ԃ������������A�p�E���̐��_�́A�y�e�������݂��Ȃ��Ă��A�y�e���������ɂƂ��Č��ݓI�Ȃ��̂Ƃ��Ċϑz����ł��낤�B�k��Q���l�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.119.

�@�}�ɏ����ƁA�����̂悤�ɂȂ�ł��傤�B�y�e���A�p�E���A���ꂼ����u�g�́v���u���_�v������܂��B�y�e�����u���_�v���u�\������ŏ��̂��́v���Ȃ킿���́u�{���v�́A�y�e�����g�̐g�̂̊ϔO�ł��k��Q���E�藝�P�P�E�P�R�l�B�l�Ԃ��u���_�v�́A�����̐g�̂̊ϔO��{���Ƃ��A���̂܂��ɁA�����̊O���̕��̖̂{�����܂�ł��܂��k�藝�P�U����ьn�P�l�B���������āA�e�l���u���_�v�́A���̐l���u�g�́v�ƂƂ��ɑ��݂��͂��߁A�u�g�́v�̎��ƂƂ��ɏ��ł��܂��k��Q���E��`�Q�l�B

�@�p�E�����y�e����m�o����ƁA�p�E�����u�g�́v(���o�튯�j�Ƀy�e���̖{��������A����ɑΉ����āA�p�E�����u���_�v�ɂ́A�y�e���̐g�̂̊ϔO���`������܂��B�������A�p�E�����u�g�́v�ɂ���y�e���́u�{���v�Ƃ́A�����܂ł��p�E���̐g�́\�\�p�E���̔]���\�\�ɐ������Ϗ�ł��i�������}�F����q��̐l�^�u�y�e���v�j�B����́A�p�E���̔]���ɂł����g���Ձh�\�\�ւ��݂Ȃ̂ł��āA�p�E���̐g�̂̈ꕔ�ł��B

�@���������āA����́A�g99���p�E���̐g�̂��h�ƌ����Ă悢�B���Ȃ킿�A�u�y�e���̖{�������A�p�E���̐g�̂̏�Ԃ���葽�������Ă���v�B�����ē������Ƃ́A������p�E�����u���_�v���Ɉ����ʂ����u�y�e���̊ϔO�v�ɂ��Ă������܂��B

�@��������ƁA�k�藝�P�V�l�������悤�ɁA�p�E�������y�e�����u�ϔO�v�́A�y�e�������ł������Ƃ��A�p�E���̒��Ɏc�葱����A���邢�́A���肩�����z�N�����ƌ����܂��B

�@���Ȃ킿�A�L���X�g���̍ŏ����̓`���҂ł������y�e�����u�ϔO�v�\�\�u�z���m�v�\�\�́A�ނ�������A��p�҂ł���p�E���̒��ɐ����Â��A�p�E���́A���������y�e������̑O�ɂ��邩�̂悤�ɁA�y�e�����ϑz�i�z���j���邱�Ƃ��ł���̂ł��B

�����}�S

�@�ǂ��ł����H�u�z���m�v���o�J�ɂ������̂ł͂Ȃ��ł��傤�H

�@�X�s�m�U�������Ō��������̂́A���������u�z���m�v�́A�܂������₷������ǂ��A�l�Ԃ̐����A�Љ�A�l�ނ̗��j�̒��ŁA�������Ƃ̂ł��Ȃ��d�v�Ȗ������ʂ����Ă���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B

�@���p�𑱂��܂��傤�F

�u�k�藝�P�V�E�����l���_�̑z���́A���ꎩ�̂��猩��A���̌����ӂ���ł��Ȃ����ƁA���邢�͐��_�͑z�����邩������������Ă���̂ł͂Ȃ��A�ނ��됸�_���A�����Ɍ��ݓI�Ȃ��̂Ƃ��đz��������̂ɂ��āA���̑��݂�r������悤�ȊϔO�������Ă���ƍl�����邩����ɂ����Ă̂݁A�����������Ă���A�Ƃ������Ƃ𒍈ӂ��Ă��������B�Ȃ��Ȃ琸�_�́A���݂��Ȃ����̂������Ɍ��ݓI�Ȃ��̂Ƃ��đz������Ƃ��A�����ɂ��̂��̂����������͑��݂��Ă��Ȃ����Ƃ�m���Ă���Ȃ�A���_�͂��̑z���̔\�͂������̖{���̌��_�Ƃ��ĂłȂ��A�����ƌ��Ȃ��ł��낤�B�Ƃ��ɂ��̑z���̔\�͂����_�̖{���ɂ݈̂ˑ����Ă���Ȃ�A�܂�k��P����`�V���l�������_�̂��̑z���̔\�͂����R�ł���Ȃ�A�Ȃ��������������ł��낤�B�k��Q���l�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.119-120.

�@�����ŃX�s�m�U�́A

�u�z���́A���ꎩ�̂��猩��A���̌����ӂ���ł��Ȃ��B�v

�@�Ƃ܂Ō����Ă��܂��B�Ȃ�قǁA�p�E���́A�������݂��Ă��Ȃ��y�e�����A����������̑O�ɂ��邩�̂悤�ɁA���肠��Ƒz�����Ă݂邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�p�E�����A�y�e�����S���Ȃ������Ƃ�m���Ă���̂ł���A���̑z�����u���v���Ƃ͌����܂���B

�@�u�z���v�́A���ꂪ�����ł͂Ȃ��z�����A�Ƃ������Ƃ�m���Ă���ꍇ�ɂ́A�l�ԂɂƂ��ėL�v�Ȕ\�͂Ȃ̂ł��B���������ꍇ�ɂ́A�u�z���m�v�́A�l�Ԃ����ɗU�����ނ��̂ł͂���܂���B

�@������肩�A�����قǂ̃X�s�m�U�̎w�E����A

�@��z���z�ȂǁA��̑O�ɂȂ����̂��ϑz�����u�z���́v�̉c�݂́A�����Ɂu�����I�v�Ȃ��̂�

�@�Ƃ����_���l����ƁA�ނ����u�z���m�v�́A�s���R�t�̒�`���ɂ��Ă͂܂�A�����ꂽ�\�͂ł���Ƃ�������̂ł��B

�u���R�Ƃ�������̂́A�݂�����̖{���̕K�R���ɂ���Ă̂ݑ��݂��A���ꎩ�g�̖{���ɂ���Ă̂݊�������悤�Ɍ��肳�����̂ł���B��������ɔ����āA�K�R�I���邢�͂ނ��닭������Ă���Ƃ�������̂́A���̎d���ő��݂��A��p����悤�ɑ��̂��̂ɂ���Č��肳�����̂ł���B�k��P���A��`�V�l�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.4-5.

�@

�@

�@�y27�z�z���m�Ɗ���

�@�w�G�e�B�J�x�ɂ́A�Q�́g���E�h�C���[�W���`����Ă���悤�ȋC�����܂��B����́A����g���܂Ȃ����邢���E�h�B���ׂĂ̐^�������ʂ���A���U�ł��邱�ƁA�s���Ȃ��Ƃ͉����Ȃ��A�����������u�K�R�v�ɂ��������ē����Ă��鐢�E�B�s�_�t�̖������u�ϔO�v�ɉf�鐢�E�́A�����������̂ł��傤�B

�@�������A�X�s�m�U�́A�����ЂƂ̐��E���A����Ɠ����̏d�݂ŕ`���Ă��܂��B����́A����g�A�Ȃ̂��鐢�E�h�ł��B�����ł́A���m�i�����܂����A�Â��j�́A�b�q�i���邳�A���j�Ɠ����̌����������Ă��܂��B���낢��ƕs�s���͂��肻�������A����ł��ނ��뎄�����ɂƂ��ẮA�z�b�ƋC���x�߂邱�Ƃ̂ł��鐢�E�ł��B

�@�B���ꏊ���Ȃ��A���邳����̐��E�ł́A�������͈��S�ł��Ȃ��̂ł��B

�@�w�G�e�B�J�x�̌��������́A��������P�́g���邢���E�h�̂ق��ł��B�����̒��҂́A�w�G�e�B�J�x�������ς��P�̐��E�̊ϓ_�ʼn�����Ă��܂��B

�@�������A�X�s�m�U���g�́A�o���̐��E�Ɏ䂩�����̂������āA�����Η��҂̊Ԃœ��h���Ă����̂ł͂Ȃ����\�\�\�����v����ӂ�������̂ł��B

�@��P�̐��E�́A������u�����v�ɂ���ĊJ����鐢�E�A�@���Ɩ��M�̈Ë�����菜�������m�I�Ȑ��E�ł��B�X�s�m�U�́A�����������E�𗝑z�Ƃ��āA�l�Ԃ���������₷�����m���M�A���o�̂Ȃ���������炷���Q���A�����ɂ��č������邩�A�����ɂ����u�����v�ɓ����ꂽ�����𑗂邩���A�l�����Ă��܂��B

�@�������A�ނ��悭�m�铯����̐l�тƂ́A�X�s�m�U�����퐶���ɂ����ẮA��̑ł��ǂ���̂Ȃ��h�i�ȐM�k�̐����𑗂��Ă������Ƃ�����Ă��܂��B�܂�A���퐶���ɂ����ẮA�X�s�m�U���g���m�̐l�h�ǂ��납�A�h�i�ŏ�[���L���X�g���k�̂悤�Ȑl�������Ƃ����̂ł��B�ނ́A���^�[�h�̋���ɒʂ��A�q�t�̐�����M�S�ɒ����ď]���Ă��܂��B��C�̖q�t�́A�X�s�m�U�̒����͌������U�����Ȃ���A�ނ̐l�ƂȂ�ɂ͌h�ӂ��A�X�s�m�U�̎���ɔނ̓`�L�킵�Ă���قǂł��B

�u���k�X�s�m�U�\�\�M�g�����l�͐M�S�[���l�̂������M�ɑ��ĕ��̓I�ȑԓx���Ƃ������Ƃ͂Ȃ������B�k�c�l��Ƃ̎�w����A�ޏ��������̏@���k�J�����@���h���H�\�\�M�g�����l�ɂ��̂܂܂Ƃǂ܂��Ă��Ă��K���ɂȂ��Ǝv�����Ɛq�˂�ꂽ�Ƃ��A�ނ͂����������B�w���Ȃ��̏@���͗��h�ł��B���Ȃ��͐Â��ɐM�S�[�������ɐ�O�Ȃ��肳������A�K���ɂȂ邽�߂ɁA�Ȃɂ��ق��̏@�������߂�ɂ͂���т܂���x�v

�H�����w�X�s�m�U�x,�V����,2015,�������@,p.173.

�@�Q�̐��E�́A����Ƒ傴���ςɌ����A�g�u�����v�̐��E�h�Ɓg�u����v�̐��E�h�A�g���m�̐��E�h�Ɓg��̐��E�h�ƌ����邩������܂���B

�@�w�G�e�B�J�x�u��R���v�ȉ��ł́A���̂Q�̐��E�̑Δ䂪�ЂƂ̎��ɂȂ�܂��B

�@�����ł܂��A�k��R���l�̍ŏ��̒藝�������܂��傤�B

�u�k�藝�P�l�����̐��_�́A����_�ł͂͂��炫���Ȃ��k�u�\���I�v�ł���\�\�M�g�����l�B����_�ł͂͂��炫���������k�u�I�v�ł���\�\�M�g�����l�B���Ȃ킿�A���_�ɏ\�S�ȊϔO�����邩����A���_�͕K�R�I�ɂ݂����犈�����邪�A�܂����_����\�S�ȊϔO����������A�K�R�I�ɂ͂��炫��������B

�@�@�@�k�n�l���ꂩ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ����_�����B���Ȃ킿���_�́A��葽���̔�\�S�ȊϔO�ɂ���Ďv�҂��邾���A�܂��܂��͂��炫���������k�u�I�v�ɂȂ�\�\�M�g�����l���ƂɂȂ�A�܂����ɏ\�S�ȊϔO�ɂ���Ďv�҂���A���ꂾ�������͂��炫���Ȃ��k�u�\���I�v�ɂȂ�\�\�M�g�����l���ƂɂȂ�B

�@�k�藝�R�l���_�̔\���́A�����\�S�ȊϔO�݂̂��琶����B�������A���_�͔̎�\�S�ȊϔO�݂̂Ɉˑ�����B

�@�@�k�����l�k�c�l���̂悤�ɂ��āA�����̌���Ƃ���ł́A�́A�k�c�l���_�����ɂ�炸���ꎩ�g�����ł͂������Ė��m�ɒm�o���ꂦ�Ȃ��悤�Ȏ��R�̈ꕔ�Ƃ��Č��Ȃ���邩����A���̂悤�Ȑ��_�ɊW������B���̎d���ɂ���Ď��́A���A���_�ɊW������̂Ɠ����悤�Ɍ��ɂ��W���邱�ƁA�܂�������ق��ɂ����_����r���l�����Ȃ����Ƃ��������Ƃ��ł��悤�B�k�c�l�k��R���l�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.178-179,187-188.

�u���藝�P�@���_�͔\���I�ȏꍇ������A�I�ȏꍇ������B

�@�@�@�@�@�@�k�c�l

�@�X�s�m�U�́A�I�Ȋ���͎�Ɏv�҂�W���邽�ߗL�Q�ł���Ƒz�肵�Ă���B�v

�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,pp.162,244.

�@�u�\���v�́A�u�\�S�ȊϔO�v���琶���A�u���v�́A�u��\�S�ȊϔO�v���琶���܂��B�u��\�S�ȊϔO�v�Ƃ́A�g�^�炵���h�̂Ȃ��A�����܂��Ō��₷���ϔO�̂��Ƃł���A�u�z���́v�ɂ��F����A�I���u����v�\�\�l�Ԃ��u����v�̑啔���\�\�̂��Ƃł��F

�u�\�S�ȊϔO�v�i�����m�A���ϒm�j���u�\���v

�u��\�S�ȊϔO�v�i�z���m�A�������j���u���v

�@�}��������ƁA�������Ȃ�ł��傤�B

�u�X�s�m�U�̎��R�̊T�O�́A�ǂ����Ō����Ƃ����T�O�ƌ��т��Ă��邱�Ƃ�������܂��B�s���R�ȏ�ԁA�������ꂽ��ԂƂ́A�O���̌����Ɏx�z����Ă��邱�Ƃł���B�Ȃ�Ύ��R�ł���Ƃ́A�����������ɂȂ邱�Ƃł��傤�B�ł́A�����������ɂȂ�Ƃ́A�ǂ��������Ƃ��B�X�s�m�U�͂�����w�\�� actio�x�Ƃ������t�Ő������Ă��܂��B

�@�X�s�m�U�ɂ��A�l�͎��炪�����ƂȂ��ĉ������Ȃ����A�\���ł���ƌ����܂��B�������̍s�ׂ̌����ł���ꍇ�A���͂��̍s�ׂɂ������\���ł���킯�ł��B�k�c�l

�@�l�͎��R�ł��鎞�A�܂��\���ł����邱�ƂɂȂ�܂��B��������ΐl�Ԃ͎��R�ɂȂ�邩�Ƃ����₢�́A���������āA�l�Ԃ͂ǂ�������\���ɂȂ�邩�Ƃ����₢�ɒu�������邱�Ƃ��ł��܂��B�v

��������Y�w�X�s�m�U�u�G�`�J�v�x,p.73.

�@���������āA��̂Q�̒藝�\�\�\�k�藝�P�l�Ɓk�藝�R�l�\�\�\�ŃX�s�m�U�́A�u�����v�I�Ȗ��Ĕ����ȊϔO������Ă��鎞�́A�l�́u�\���I�v�ł����s���R�t�����A�u�z���m�v�ɂ��A�����܂��ȊϔO������Ă��鎞�ɂ́A�u�I�v�ł����āA�s���R�t�ł͂Ȃ��A�ƌ����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�A��P�́g���̐��E�h�̌����������q�ׂĂ���킯�ł��B

�@�w�G�e�B�J�x����̈��p�𑱂��܂��傤�B������ƒ��ӂ������̂́A�u�\�S�Ȍ����v�Ɖ]���Ƃ��́u�\�S�v�̈Ӗ��́A�u�\�S�ȊϔO�v�Ɖ]���Ƃ��́u�\�S�v�̈Ӗ��Ə����قȂ邱�Ƃł��B�������A����͂��܂�C�ɂ��Ȃ��Ă��A�����悻�̑�ӂ͕������痝���ł��܂��B

�u�k��`�Q�l�݂�����͂��炭�i�\���j�Ǝ��������̂́A���邱�Ƃ������̓��������邢�͊O���Ő����A����ꂪ���̂��Ƃ���̏\�S�Ȍ����ł���ꍇ�k�c�l�ł���B���ɁA�͂��炫��������i�j�Ƃ����̂́A����ꂪ���̕����I�Ȍ����ł����Ȃ��悤�Ȃ��邱�Ƃ��k�c�l�N����ꍇ�ł���B

�@�k��`�P�l�����\�S�Ȍ����ƌĂԂ̂́A���̌��ʂ����̌����������疾���ɒm�o���ꂤ��悤�Ȍ����̂��Ƃł���B�k�c�l�k��R���l�B

�@�k��Ғ��l�u�݂�����͂��炭�v���邢�́u�Ȃ��v�Ƃ����T�O�k�u�\���v�\�\�M�g�����l�́A�u�͂��炫��������v�Ƃ����T�O�k�u���v�\�\�M�g�����l�ƂƂ��ɁA�X�s�m�U�̊���_�̊�{�T�O�ł���B�u�݂�����Ȃ��v�k�u�\���v�\�\�M�g�����l�������I�ł���̂ɂ������A�u�͂��炫��������v�k�u���v�\�\�M�g�����l�͑����I�ł���B���̂Q����ʂ�����̂́A�k�c�l�l�Ԃ̍s�ׂ̎��R�̖��ł���B�l�Ԃ͎����̍s�ׂ������̎��R�Ȍ���ɂ���ĂȂ����邩�A���邢�͂Ȃ����Ȃ����A�l�Ԃ͎����̍s�ׂɂ��������k�c�l�\�S�Ȍ����ł��邩�A��\�S�Ȍ����ł��邩�̖��ł���B�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.176-177.

�u����ɏ]���l�́A�~���Ă��邩���Ȃ����͕ʂƂ��āA�����̈ӎ��̂܂������m��Ȃ����Ƃ����s���Ă���B�k�c�l

�@�����ɓ������l�́A�������g�ȊO�̂����Ȃ���̗̂��V�ɂ��]�����ƂȂ��A�ނ��l���ɂ����č��{�I�ɏd�v�Ȃ��̂Ƃ��ĔF�m���Ă��邱�Ƃ��������s���A�܂����̂��߂ɏd�v�Ȃ��Ƃ�O��I�ɂ��Ƃ߂�B���̂悤�Ȋϓ_���玄�́A�O�҂�z��A����ɂ�������҂����R�Ȑl�ԂƌĂԂ̂ł���B�k��S���E�藝�U�U�E�����l�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.389.

�u�܂�A���R�Ȑl�Ƃ́A���I�A��̓I�ł���A�l�ԂɂƂ��ĉ����厖�ł��邩�𗝐��I�ɔ��f���A�s������l�̂��Ƃł����āA�k�c�l�Љ�̒��ł����Ƃ��ϋɓI�ɍs������l�Ԃ����R�Ȑl�ł������B�v

�H�����w�X�s�m�U�x,�V����,2015,�������@,p.173.

�@�ȏ�̑Δ�ł́A�u�\�S�ȊϔO�v�u�����v�u�\���v���A�u��\�S�ȊϔO�v�u�z���m�v�u����v�u���v�ɑ��āA��肷���ꂽ�D�ʂȂ��̂Ƃ��Č���܂����B���̂悤�ȁg��P�̐��E�h�́A�g�f�J���g�I�Ȑ��E�h�ƌ����Ă��悢��������܂���B

�@����ɑ��āA�g��Q�̐��E�h�́A�s�_���Ȃ킿���R�t�̕K�R���ɂ��悮�g�p�X�J���̈��h�̐��E�ƌ����邩������܂���B

�@�����ŁA�ȉ��̗\��Ƃ��ẮA�܂����߈ȍ~�ł́A��Q�́g�A�Ȃ̂��鐢�E�h�������A�u�z���m�v���u����v�̏d�v�����X�s�m�U���F�߂Ă������ƁA�܂��A������l�ԂɂƂ��āu�L�v�v�Ȃ��̂Ƃ��čm�肵�Ă����Ƃ������Ƃ��A���炩�ɂ������Ǝv���܂��B������̂��A�y30�z�߂Ȃ����A�����Ƃ��ƂŁA�ӂ����сg��P�̐��E�h�A�u�����v���x�z����g���̐��E�h�ɖ߂��ė��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B

�@

�@�y28�z�K�R���̕��ɂ��悮�g�p�X�J���̈��h

�@�X�s�m�U�́w�G�e�B�J�x�������I�������ƁA�Â��ď����͂��߂������̈�e�w���Ƙ_�x�̑�Q�͂ŁA���̂悤�ɏ����Ă��܂��F

�u�X�s�m�U�͍ŏ��ɂ����q�ׂ�B���R���ɂ��ẮA���݂̎n�܂�����݂̌������A�k�M�g�����\�\�X�́l���R���̖{�����琶������̂ł͂Ȃ��B�v

�@�����́A�a���������Ǝv���Ēa��������A�܂����ɂ����Ȃ��Ǝv���Đ����������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�u���������āA���݂��n�߂�\�͂��A���݂���������\�͂��A�_�k���Ȃ킿���R�\�\�M�g�����l�̔\�͂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�k�c�l

�@�X�s�m�U�͂����ɂ����t��������B���̓_�ŁA���ҁi�Ȃ��������̎w���ɏ]���ҁj�Ɩ��m�Ȏ҂̊��A���邢�͗������琶����~�]�Ƃ����ł͂Ȃ��~�]�Ƃ̊��ɏd�v�ȈႢ�͂Ȃ��B

�@�w�k�c�l�����ɓ�����Ă��悤�ƁA�P�ɗ~�]�݂̂ɓ�����Ă��悤�ƁA�l�͎��R�̖@���ɑ����Ă��Ȃ����Ƃ͉������Ȃ��B�܂�c�c���R�̌����ɂ���čs������B�x�v

�`���[���Y�E�W�����b�g�C�Ί_����E��w�m�̋��ȏ��X�s�m�U�x,2015,�u�k��,�I�����`�G592,p.291.

�@�l�Ԃ������ɓw�͂��āu�\���v�I�ɁA�s���R�t�ɁA�����I�ɐ������Ƃ��Ă��A�l�Ԃ̊O���ł������ł��A�s�_���Ȃ킿���R�t�́u�K�R���v�́A�ǂ��܂ł��т��Ă��܂��B�l�Ԃ́u�\���v�I�ȁg�͂��炫�h�������A�s�_�t�̊Ⴉ�猩��A�u�K�R�v�̈ꕔ�ɂق��Ȃ�܂���B�Ȃ��Ȃ�A�l�Ԃ��u�g�́v�ɂ��u�ϔO�v�ɂ��A�s�_���Ȃ킿���R�t�͊т��Ă���A�s�_�t�͎��R�ӎu�������Ȃ�����ł��B

�@�����ŁA�ӂ����ѐl�Ԃ̊ϓ_�ɖ߂��āg���̊�h�Ō��グ��ƁA���̈��|�I�ȁg�O�I�u�K�R���v�h�̑O�ł́A�����l���A���m�Ȑl���A�u�����v�̐l���A����I�Ȑl���A���ʂ͂Ȃ��ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B���Ȃ킿�A

�u���ҁi�Ȃ��������̎w���ɏ]���ҁj�Ɩ��m�Ȏ҂̊��A���邢�͗������琶����~�]�Ƃ����ł͂Ȃ��~�]�Ƃ̊��ɏd�v�ȈႢ�͂Ȃ��B�v

�@�v���ɁA�����ɂ����s�������t�Ɓs�����`�t�̌_�@������̂ł��B�u�����v�ɂ���u����v�u���m�v�u�֖��v�̍��������㖽��Ƃ���Љ�́A�ǂ����Ă��A�g���l�h�ɂ��x�z�Ȃ����u�w���v�ᔻ�Ɏ���邱�ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��Ȃ�A�N���u���v���A�N���u�����v�����A���Ɏx�z���Ă���g���l�h�����߂邱�ƂɂȂ炴������Ȃ�����ł��B

�@���ꂪ�A�X�s�m�U�Ȍ�Ɂi�X�s�m�U�̌x�������āj�W�J�������j�ł͂Ȃ������ł��傤���H

�u�k�v���P�l�l�Ԃ̐g�̂́A���Ȃ̊����͂傳�����茸���������肷��悤�Ȃ��܂��܂Ȏd���Ŏh�����������k�c�l�k��R���l�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,p.177.

�u�k�藝�Q�l�����͎��R�̈ꕔ���ł��邩����A���Ȃ킿���̂��̂ɂ�炸�������g�ɂ���čl���邱�Ƃ��s�\���k�M�g�����\�\�s���R�t�́l�����ł��邩����A�͂��炫���������k�I�ł���\�\�M�g�����l�B

�@�@�@�k�c�l

�@�k�藝�R�l�l�Ԃ������̑��݂��p�����悤�Ƃ�����k�u�R�i�g�D�X�v�\�\�M�g�����l�ɂ͌��E������A�����ɂ��̗͂͊O���̌����̗͂ɂ���Ė����ɗ��킳��Ă���B

�@�k�藝�S�l�l�Ԃ����R�̕����łȂ��Ƃ������Ƃ͕s�\�ł���A�܂����ꎩ�g�̖{���݂̂ɂ���ĔF������A�����Ă���̏\�S�Ȍ����ł���悤�ȕω����������Ȃ����Ƃ��s�\�ł���B

�@�@�@�k�n�l�����̂��Ƃ���A�l�Ԃ́A��ɕK�R�I�Ɏ���Ɏx�z����A�܂����R�̋��ʂȒ����ɏ]���A����������ɕ��]���Ă��邱�ƁA�����Ď��R�̗v���ɉ����Ď��������̒����ɓK��������Ƃ������Ƃ��A���炩�ɂȂ�B�k��S���l�v

�X�s�m�U�C�H�����E�֓����E��w�G�e�B�J�x,2007,�����N���V�b�N�X,pp.305-308.

�@�l�Ԃ́u�����I�{���v�ł���u�R�i�g�D�X�v�\�\�\�l�Ԃ̎��ȕۑ��͂́A���s���R�t�̋��Ђ̑O�ł͂����ɐƂ����̂��A���܂����������܂ł��Ȃ��ł��傤�B

�@�����āA�l�Ԏ��g�\�\�����̓����܂ł��\�\�u���R�̕����łȂ��Ƃ������Ƃ͕s�\�v�Ȃ̂ł��B�l�Ԃ��A�l�Ԏ��g�ɂ��u�\���v�I�ȗ͂������邱�Ƃ��s�\�ł���A���������u�g�́v���u���_�v���A�˂ɊO�����s���R�t�̗͂�A�Љ�̗́A���̐l�Ԃ���̉e���͂ɂ��炳��Ă��܂��B

�@�������āA

�u�l�Ԃ́A��ɕK�R�I�Ɏ���Ɏx�z����v

�@�Ă��܂��B�u����v�́A���̑啔�����u���v�I�Ȃ��̂ł���A�\�S���i�^�炵���j�̂Ƃڂ����u�z���m�v�ƌ��т��Ă��܂��B

�@�������A�߂������u����v�͐l�Ԃ̊����͂����ނ����܂����A������u����v�́A�����́E�v�l�͂i�����܂��B�u����v�u�߂����v�ƂȂ�Ԋ�{����ł����u�~�]�v�́A�l�Ԃ̖{���ł���u�R�i�g�D�X�v�́E�u���_�v�ʂւ̌���ɂق��Ȃ�܂���B

�@����͂܂��A�����̊�{�u����v�̕��͂���A�u���v�u�����݁v�Ȃǂ̊���̔h�������Ă䂭���ƂɂȂ�܂��B

���݁`�@�~ �c

�c

.

�O��|����

�� ��������

�� ���L����������

�� ���̓��L���폜

[�߂�]

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�c

�c