02/26の日記

02:17

【必読書150】スピノザ『エティカ』(5)―――“ビリヤード・モデル”か?“細胞の海”か?

---------------

.

フェルメール「デルフトの眺め」(1660-1661)

こんばんは。(º.-)☆ノ

【必読書150】スピノザ『エティカ』(4)からのつづきです。

【20】唯物論と観念論―――スピノザは?

《唯物論》と《唯心論(観念論)》は、世界を構成する事物や現象の根本は、物質(物体、エネルギー、自然法則などをふくむ物質的なもの)なのか、それとも精神なのかという対立です。

《唯物論》の代表的な見解は言います:人間の心や精神というものは、大脳における生理科学反応であって、それはけっきょく分子の運動や化学反応が複雑になったものにすぎない。それ以外には、この宇宙に精神なるものは存在しないと。

《観念論》の代表者であるカントは言います:外界の物体や現象は、われわれの精神が一定のカテゴリーにしたがって認識してはじめて存在する。「物自体」というものが存在するとしても、われわれはそれを直接見ることはできない。だから、すくなくともわれわれが見ているこの世界は、意識と精神によって構築されている。(もっと極端な《観念論(唯心論)》としては、そもそもこの世界は存在しない、われわれの心が存在するように見せているだけだ、とする唯我論[バークリーなど]があります。)

今日のように自然科学が発達すると、《唯物論》のほうに分があるようにも見えますが、逆に、科学によっては救われない人間の心の悩みも大きくなるので、かえって反発も強くなります。昨今のようなオカルト・ブーム、“神秘主義”ブームは、科学が万能の威力をふるえばふるうほど、盛行する一方でしょう。科学の発達によって、《唯物論》と《観念論》の対立は尖鋭化してきたと言ってよいのではないでしょうか。

しかし、近代科学が発達する以前の(ニュートン、ラヴォアジェよりも前!)スピノザの時代には、《唯物論》でも《観念論》でもない《二元論》が、ふつうの考え方であったようです。

ジャレットの分類表(pp.101-102)を、17世紀の思想家に関して整理すると、次のようになります:

1 《唯物論》 ホッブズ

2 《観念論》 バークリー、ライプニッツ

3 《二元論》 デカルト、マルブランシュ、ゲーリンクス

「デカルトは、人間の精神と人間の身体は実はまったく別々の実体であると主張する。一方、スピノザは、すでに見てきたように、人間の精神や身体が実体であることは否定する。対照的に、ホッブズは、身体のみが実体であると考え、ライプニッツとバークリーは精神的な実体のみが存在すると考え、ヒュームは実体はないと考える。」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,p.85.

「唯物論。すべての事象は物理的なものであるとする。

観念論。すべての事象は心的なものであるとする。

二元論。精神と身体はともに実在し、お互いに異なる、相互排他的な種類の事物であるとする(あるいは、精神と身体ではなく、心的事象と物理的事象について言う)。」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,pp.101-102.

《唯物論》と《観念論》の対立は、とくに、人間の身体と精神の関係について話題になったわけです。

17世紀の段階では、《唯物論》は、ホッブズがほぼ唯一の提唱者でした。ホッブズの考え方は、スピノザにかなり大きな影響を与えているように思われます。人間の感情を、物体の衝突運動をモデルにして考える点など、酷似していると言ってよいほどです。しかし、スピノザは《唯物論》ではありません。

スピノザはどこに入るのかというと、ジャレットは、スピノザは《二元論》の変種だが《二元論》ではないと言っています。スピノザの場合、“物的”“心的”の両世界が、《神すなわち自然》によって一つになってしまうからです。

もっとも、第4の分類として《二側面論》を立てて、スピノザをその代表とする見方もあるようです。

これではあまり簡単ですから、ウィキペディアも引いておきましょう:

「唯物論(英: Materialism、独: Materialismus)とは、 観念や精神、心などの根底には物質があると考え、それを重視する考え方。

対義語は観念論(イデアリズム、英: Idealism)。精神のほうが根源的で、物質は精神の働きから派生したとみる。」

ヘリット・ベルクヘイデ「ニーウェゼイズ・フォールブルグワルとアムステルダム市庁舎の眺め」

「Materialism is a form of philosophical monism that holds that matter is the fundamental substance in nature, and that all things, including mental states and consciousness, are results of material interactions. According to philosophical materialism, mind and consciousness are by-products or epiphenomena of material processes (such as the biochemistry of the human brain and nervous system), without which they cannot exist. This concept directly contrasts with idealism, where mind and consciousness are first-order realities to which matter is subject and material interactions are secondary.

〔唯物論とは、哲学的一元論のひとつであり、物体が自然における基本的実体であると主張する。あらゆる事物は、心の状態や意識までもすべて、物質的反応の結果であるとする。哲学的唯物論によれば、心と意識は、物質過程の副産物ないし随伴現象である(人間頭脳と神経系統の生化学過程のような)、それらなくしては心も意識も存在しえないからである。

この考え方は、観念論と真っ向から対立する。観念論によれば、心と意識のほうが、第1次的な現実であって、物体はそれらに依存する。物質的反応は、2次的なものであるとする。〕

Materialism is closely related to physicalism—the view that all that exists is ultimately physical. ……

〔唯物論は、物理主義、すなわち、存在するすべてのものは究極的には物質的なものであるという見方と、密接に関係している。〕」

「Der Materialismus ist eine erkenntnistheoretische und ontologische Position, die alle Vorgänge und Phänomene der Welt auf Materie und deren Gesetzmäßigkeiten und Verhältnisse zurückführt.

〔唯物論とは、世界のあらゆる事象および現象を、物質およびその諸法則・諸状態に帰結させる、認識論的・存在論的立場である。〕

Der Materialismus geht davon aus, dass selbst Gedanken, Gefühle oder das Bewusstsein auf Materie zurückgeführt werden können. Er erklärt die den Menschen umgebende Welt und die in ihr ablaufenden Prozesse ohne Gott. ……

〔唯物論は、思想、感情、ないし意識さえも、物質に帰結させることができるという見解から出発する。唯物論は、人間をとりまく世界も、人間の中で起こるプロセスも、神なしに説明する。〕

Gegenbegriffe sind der Idealismus, für den nur Bewusstseinsinhalte eigentlich wirklich sind, und der Dualismus, für den das Physische und das Psychische zwei strikt voneinander getrennte, eigenständig existierende Seinsbereiche darstellen.

〔唯物論の反対概念として、観念論と二元論がある。観念論によれば、意識の内容だけが本来的に現実的なものである。

二元論によれば、物的なものと心的なものは、2つの完全に区別される存在領域であり、それぞれが自立的に実在している。〕」

「In philosophy, idealism is the diverse group of metaphysical philosophies which asserts that "reality" is in some way indistinguishable or inseparable from human understanding and/or perception; that it is in some sense mentally constituted, or otherwise closely connected to ideas.

〔哲学において、観念論とは、『現実』はある意味で人間の悟性および/または知覚と区別できない、ないし切り離せないと主張する、形而上学の諸グループをいう。つまり、『現実』の世界は、何らかの意味で、心的に構築されたものであるとする、ないしは別様にして、観念と密接に結びついたものであるとする。〕」

「Im engeren Sinn wird als Vertreter eines Idealismus bezeichnet, wer annimmt, dass die physikalische Welt nur als Objekt für das Bewusstsein oder im Bewusstsein existiert oder in sich selbst geistig beschaffen ist.

〔より狭い意味で、観念論の代表とされる見解によれば、物理的世界は、意識の対象としてのみ存在する、あるいは、意識の中にしか存在しない、または、物理的世界はそれじたい精神的な性質のものであると見なされる。〕」

17世紀の《観念論》の代表は、ライプニッツです:

「ライプニッツは〔…〕こう主張する。単純な実体は、精神的な原子のようなものであるモナドしかない。モナドは物理的なものではなく、因果的には相互作用しない。モナド内の表象や変化はすべて内部的に生じるものだが、神がそのそれぞれの表象を整理して、ほかのすべての表象と対応させている。あなたとわたしは同じ木を見ているように見えるかもしれないし、我々の経験の原因となっているのはその木であるかのように見えるかもしれないが、実は私の経験は私の中で生じているし、あなたの経験はあなたの中で生じている(単に神が事物を整理して対応するようにしているだけなのだ)。これがあの『予定調和』である。物体は〔ギトン注――精神的な〕諸モナドの集合体〔…〕といえる。」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,p.100.

つまり、ライプニッツは、事象の自生的な因果連関というものを、いっさい認めないわけですね。すべては、神が司って動かしている、というより、各家のテレビに映像を映し出すように、辻褄を合わせて見せている。ずいぶん忙しそうな神様ですがw ともかく、こうすればすべては精神と神(純粋に精神的な存在)だけで説明されるわけです。

【21】ホッブズとスピノザ―――“ビリヤード・モデル”か?

スピノザは、《唯物論》でも《観念論》でもない《二元論》の変種―――だとすると、両方の中間かな? という気もするのですが、ライプニッツの考え方とは大きく隔たっています。むしろ、《唯物論》のホッブズに非常に近い考えを述べています。

境目になるのは、この世界のさまざまなできごとのあいだに、自生的な(人格的な「神」の執りなしではない)因果関係を認めるかどうか、という点にあるようです。その点では、スピノザは明らかに《唯物論》寄りです。

「ホッブズは〔…〕〔ギトン注―――精神の行なう〕思惟と表象は単に物質の運動であるとみなしている。」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,p.100.

「ホッブズは『リヴァイアサン』の第1部第6章で感情ないし情念の説明を提示する。最初に説明されるのは努力〔コナトゥス conatus―――ギトン注〕である。ホッブズは、努力は目に見えるものであり、自発的な行動につながる物体の運動からなる、と主張する。努力がその原因となっている何かに向かう場合は衝動ないし欲望になり、その何かから離れるときは嫌悪になる。〔…〕

スピノザもホッブズと同様に、我々が我々の生を保存しようとする努力ないし欲望を我々の最も根本的な、あるいは最も強力な欲望とみなし、場合によっては、我々の行動はすべて自己利益によって動機づけられているように語る」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,pp.176,178.

↑文中で「努力」と訳されているのは、「コナトゥス」という哲学用語です。現在ではほとんど使われない術語ですが、古代→中世→近代の初めまでは、さかんに使われました。日本語の「努力」とは、ニュアンスがまったく違うので、「コナトゥス」と原語で言うことにします。

あえて日本語にすれば、「自己保存力」「自存力」「自己保存の努力」などとなります。国分さんの説明を引きましょう:

「まず最初に見ておきたいのが、ラテン語で『コナトゥス conatus』というスピノザの有名な概念です。あえて日本語に訳せば『努力』となってしまうのですが、これは頑張って何かをするという意味ではありません。『ある傾向を持った力』と考えればいいでしょう。

コナトゥスは、個体をいまある状態に維持しようとして働く力のことを指します。医学や生理学で言う恒常性(ホメオスタシス)の原理に近いと考えればよいでしょう。たとえば私という個体の中の水分が減ると、私の中に水分への欲求が生まれ、それが意識の上では『水が欲しい』という形になります。私たちの中ではいつも、自分の恒常性を維持しようとする傾向を持った力が働いています。」

国分功一郎『スピノザ「エチカ」』,p.39.

「コナトゥス」は、物体の運動に関して言えば、今日の物理学で「慣性」「運動量」「遠心力」などと言われるものに近い概念です。静止した物体は静止したまま、運動している物体は、現在の速度のままで運動を続けようとする。綱につながれてぐるぐる回っている物体は、綱が切れれば、そのまま直進して飛び出してゆく。そういう物体の性質を「力」だと考えたのが「コナトゥス」です。自分の現在の状態にこだわろうとする力、それを人間に応用すると、自分の状態、また自分の存在を、保持しようとする力―――ということになります。

“自己保身”というと、なにか悪いことのように聞こえますが、スピノザは、人間だれしもが持っている性向を、“悪い”などとは決して考えません! むしろ、「コナトゥス」は人間の「現実的本質」だと言っています。「自己保存」は、人間の―――人間だけでなく、すべての物体の―――本性なのです。

そして、「コナトゥス」は、ある場合には「欲望」と呼ばれます。「欲望」も、“悪い”ことではありません。人間の感情のうちでもっとも基本的な大切なものだからです。

ホッブズは『リヴァイアサン』の「第1部第6章第11節ではこう主張する。快感、不快感は、善ないし悪の『現象ないし感覚』である。また、すべての欲望や嫌悪は快感、不快感を伴う。〔…〕

〔…〕最も根本的な種類の感情は努力〔コナトゥス――ギトン注〕、快感、不快感の3つである、というのがホッブズの主張のようだ。

先に示したように、ホッブズは明示的に、努力〔コナトゥス――ギトン注〕の拠り所となるのは行動の原因となる物体の物理的な運動であり、快感、不快感は善悪の『現象』である、と主張している。ただし、ホッブズは唯物論者なので、これらの現象はおそらく物体の運動の中にもあるのだろう。ホッブズの一般形而上学によれば、実在の事物として存在するのは運動ないし静止している物体のみである。」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,p.177.

ホッブズの提唱する3つの基本感情は「コナトゥス」「快感」「不快感」ですが、スピノザの場合には、基本感情は「欲望」「喜び」「悲しみ」です。

スピノザの感情論では、「欲望」は、「コナトゥス」が精神面に現れたものです。「コナトゥス」自体は、国分さんが説明していたように、身体の恒常性を維持する力で、物質的なものです。私たちの身体に「コナトゥス」という復元力が働くとき、私たちは復元力そのものを感じるわけではありません。「欲望」という感情が生じてきたのを感じるわけです。水分不足の例で言えば、「のどが渇いた」、あるいは、「水が飲みたい」という「欲望」を感じます。

「喜び」は、ホッブズの「快感」に、「悲しみ」は、「不快感」に対応しています。

「スピノザの感情理論はこのようにいくつかの点でホッブズの感情理論に酷似している。〔…〕

感情に関するホッブズの理論がスピノザに重要な影響を与えた可能性は非常に高い。」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,pp.177-178.

このように、スピノザはホッブズから大きな影響受けていると言えるのですが、異なっている点もあります。ホッブズは、どちらかといえば機械論的です。まさに物体の運動をモデルにしています。「コナトゥス」は、向きのある運動であったり、衝撃に対する抵抗であったり、砲丸かビー玉のような硬い物体の運動と衝突がモデルになっています。“ビリヤード・モデル”で考えていると言えます。

スピノザも、「第2部」では、途中で物体の運動に関する〔補助定理1〜7〕をはさんで、人間の精神について論じる前提としています。これは明らかに“ビリヤード・モデル”です。しかし、「第3部」以下の感情論に入ると、国分さんが「コナトゥス」を生体の恒常性維持機能で説明していたように、“ビリヤード・モデル”からは離れてきます。機械ではなく、有機体的かもしれません。砲丸やビー玉よりも、環境から圧迫を受けたり環境に働きかけたりする生物細胞のイメージで考えたほうがよくわかります。ビリヤードよりも、水の中の単細胞生物のようなものがモデルになりそうです。いわば、“バクテリアの海”です。

ちなみに、“細胞”の発見は、イギリスのロバート・フックが 1665年に発刊した『顕微鏡図譜』によるコルクの観察記録によるものとされています。しかし、コルクは死んだ細胞で、フックは細胞壁を観察したにすぎません。生きた細胞や微生物の観察は、高性能の顕微鏡を発明したオランダのアントーニ・ファン・レーウェンフックによって行われました(1674年)。いずれも、スピノザの生きていた時代のことです。

しかも、レーウェンフックの業績をイギリスのフックに紹介したのは、スピノザの友人でもあったホイヘンス(ホイヘンスの原理、オリオン大星雲の発見、振り子時計の発明など)の父。スピノザもレンズ研きを仕事にしていましたから、顕微鏡には関心があったでしょう。ホイヘンスらを通じて、レーウェンフックの研究を耳にしていた可能性がありそうです。

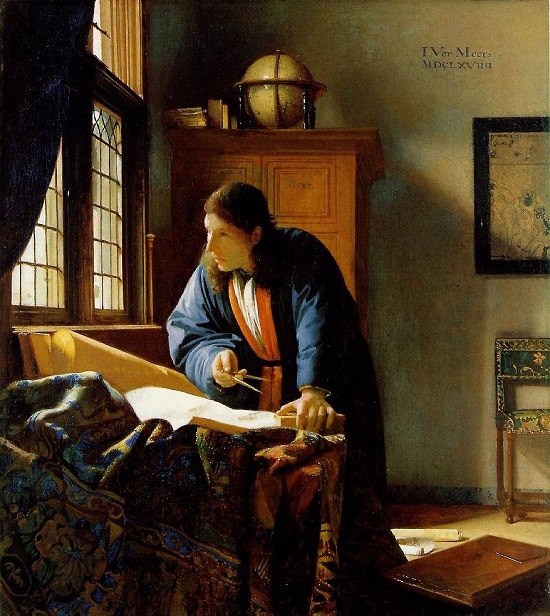

レーウェンフックの住地は、画家フェルメール(きょうの↑標題画を参照)と同じオランダのデルフト市。フェルメールが死んだあと、遺産管理人になっています。フェルメールの絵画「地理学者」↓などは、レーウェンフックがモデルだと言われます。

フェルメール「地理学者」

【22】“実在論”以上の実在論

第1回に考えた建築中の建物の例に戻ろう。自宅の近所を散歩していて、気づかないあいだに新築された建物があるのを見たとする(今度は、すでに完成した後だとする)。

この建物は、いつ建てられたのかはわからないが、建っている以上、以前から実在していたと、多くの人は考えるだろう。よほど極端な《唯心論者(観念論者)》でないかぎり、自分が発見した瞬間に存在しはじめたとは考えないだろう。

別の例。ある天文台の研究員が、望遠鏡を覗いていて、地球から 1000光年離れた場所に、いままで知られていなかった星があるのを発見したとする(じっさいには、そのあたりの恒星が発見しつくされた今日では、ありえない設定だが、それは気にしない)。今度は、たとえ《唯心論者》であっても、その星は発見された時に存在しはじめたとは言わないだろう。発見自体によって、少なくとも 1000年前には、そこに星があった(今あるかどうかはわからない)ことになるからだ。

「あなたが現在いる家や建物は、あなたが知覚するはるか前から存在していたものである。また、その家や建物が壊されてしまったはるか後でも、あなたはその家や建物が存在すると信じ続けるかもしれない。スピノザは、物理的な対象が―――実は心的なものも―――我々の観念とは無関係に存在すると信じているという意味で、実在論者である。」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,p.147.

「実は心的なものも」という点で、スピノザは「実在論者」以上なのだ。

散歩中の建物の例で言うと、私たちはどうして、発見する以前からこの建物はあったと思うのだろうか、私たちは、それを見ていないのに? すると、あなたは反論する。そこに住んでいる人がいるのだから、居住者は前から見ているはずだ。あるいは、建物がひとりでに建つはずはない、建てた人がいるはずだ、大工さんは、建物が建つのを見ていたはずだ。

では、新発見の天体のような自然物は、どうか? 1000年より以前から存在していたことは、誰も知らなかっただろう(宇宙人が見ていないかぎり)。にもかかわらず、なぜ、“発見はされなかったが存在していた”と信じられるのか?

建物の場合の反論は、つづめて言えば、“物体があれば、それに対応して、その物体の観念がある”ということにほかならない。大工さん、居住者、通りかかったあなた、それぞれの「観念」は同じでないが、総合すれば、いわば全人類の「知」を総合すれば、“精神界”は“物体界”とほぼ対応すると言える。

この“物体界”と“精神界”の対応関係を、自然物にまで拡張できないか? ‥‥できる、とスピノザは言う。全人類の「知」と全宇宙生物の「知」をふくんで、それらよりもさらに完全な《神すなわち自然》の「無限の知性」が存在するからだ。

《神すなわち自然》は、一面では(「延長」の《属性》のもとでは)、“全宇宙のありさま”であるとともに、他面では(「思考」の《属性》のもとでは)、“全宇宙のありさま”の観念ないし「知」である。オール・イン・ワンの《神》の観念には、全宇宙に存在する物体―――《神すなわち自然》のすべての「様態」―――の観念がふくまれている。

したがって、この宇宙、つまり《神すなわち自然》の中では、「物体」―――「延長」《属性》の「様態」―――と「精神」―――「思考」《属性》の「様態」―――は1対1対応している。「物体」があれば、かならずその「物体」の観念がある。いわば、すべての「物体」、またすべての物理的事象には、“こころ”があるとも言える。

あなたが知らなかった建物、また、人類が知らなかった新星の存在が疑われないのは、あなたの「知」をも人類の「知」をも越えて、その建物の観念(精神)、その星の観念(精神)が存在するからだ。スピノザによると、そういうことになる。

そして、「観念」は、その「物体」が存在しはじめるとともに存在しはじめ、その「物体」が消滅した時に存在をやめる。人間の「精神」もまた、「身体」の誕生とともに存在しはじめ、「身体」の死滅とともに存在をやめる。

それでは、われわれの「精神」には、われわれの「身体」と正確に対応一致するような完全な「観念」があるのか? ある、と言わざるをえない。じっさい、スピノザは、そう言いきっている。

しかし、われわれは自分の「身体」について、ほとんど何も知らないではないか? からだの不調を感じても、病院で診察を受けるまで、いったいどんな病気なのか、どんな器官にどんな故障が起きているのか、まったく知らないではないか?

まして、“潜在意識”とか、“無意識”と言われる現象を、スピノザは、どう考えているのか? 前回見たように、スピノザは〔第3部・定理2・註解〕で、「夢遊病者」について語っていた。デカルトへの批判の中で述べているのだが、それでは、スピノザ自身は、人間の「精神」の“無意識”を、自分の体系にどう位置づけるのか?

【23】“意識”と“無意識”―――フロイトの先駆け?

「ここは要注意なのだが、スピノザは意識に関する体系的な理論を持っていないようなのだ。

スピノザは、我々が我々の身体の各部分の観念、そして身体の各部分で生じるすべての変化の観念を持つと主張するのだが、

おそらく我々は身体のすべての部分、すべての変化を意識しているとは言いたくないのだ。第2部の定理27とその証明によれば、我々は身体の変状に関するすべての観念の観念を持つが、そのような観念の観念を持つことと、その観念を意識していることとが同じでないのは確かだ。スピノザは第3部の定理9の備考や第3部の感情の総括的定義で、欲望は我々が意識している・ものの衝動であるとみなしているが、これは少なくとも我々が一部については意識しているが、一部についてはそうではないことを示唆している。」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,p.148.

ジャレットの解説によると、スピノザは、“無意識”はもちろん、その裏側(表側?)である“意識”についても、体系的な理解は示していないようです。実験心理学的――ないし臨床心理学的――手法によって“無意識”の存在が確証されたのは、19世紀末にフロイトが“精神分析”を開始した時でしたから、17世紀のスピノザが“無意識”を軽視していたとしても、しかたなかったでしょう。当時と現在とでは、“意識”“無意識”に関する社会一般の常識的観念も、大きく異なっていたはずです。

それでも、『エティカ』には、スピノザが“無意識”の存在を認めていたと考えなければ理解できないような箇所や矛盾ないし亀裂のような部分が散見します。上↑でジャレットが引いているのはその一部ですが、ギトンのような哲学の門外漢が読んでさえ逢着するのですから、読みこんで行けばそういう箇所はもっとたくさんあるはずです。

しかし、この問題に入ってゆく前に、私たちはまず私たち自身のイメージする“無意識”の意味を確定しておく必要があると思います。スピノザの時代の常識とは違うかもしれませんが、読者である私たちの側の常識を確認――批判するのではなく、まず確認―――しておかなければ、議論も読み方も曖昧になりすぎるからです。

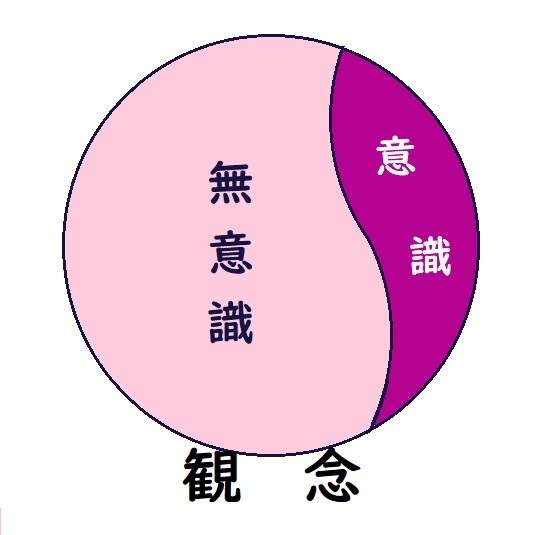

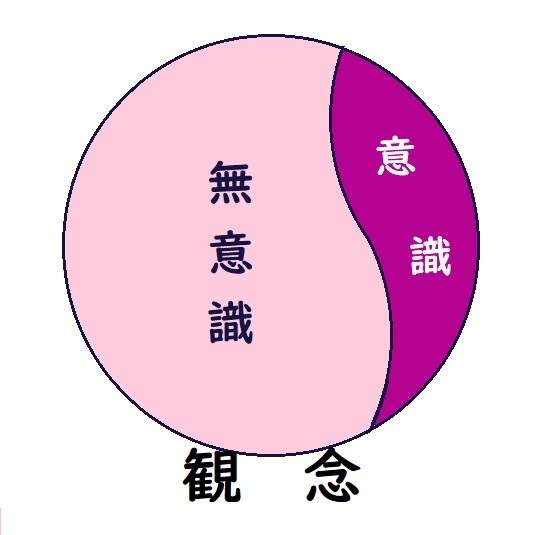

まず、“意識”と“無意識”の関係は、↓下図のようなものだと考えられます。

説明図2

つまり、私たちが持つ“観念”の中に、意識されている部分と、されていない部分があって、前者を私たちは「意識」と呼び、後者を「無意識」と呼んでいる。したがって、「無意識」とは、“観念”から「意識」を除いた残りのことである。そう考えてよさそうです。

それでは、その「意識」とは、具体的にどんなものなのか? 国分さんが的確な説明を書いておられるので、引いてみたいと思います:

「では意識とは何でしょうか。スピノザはこれを『観念の観念』として定義しています。〔…〕『観念の観念』とは、精神の中に現れる観念についての反省のことです。」

国分功一郎『スピノザ「エチカ」』,p.88.

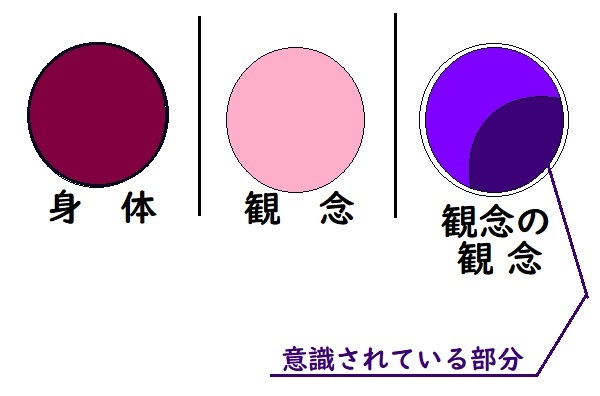

ここでちょっと注釈が必要です。スピノザは、「観念の観念」が、すべて“意識される”と考えているわけではありません。スピノザの《神すなわち自然》体系では、「観念」は自分の反面(対象)である「身体」のすべてに対応して存在するわけですから、同様にして、「観念の観念」も、自分の対象である「観念」全部に対応しているはずです。しかし、この枠組みからは、“無意識”が出てくる余地はありません。

「すべての観念がその対象と一致するような、絶対かつ唯一の真理空間、その別名がスピノザの『神』なのである。」

上野修『スピノザの世界――神あるいは自然』,講談社現代新書 1783,p.114.

「神のうちにあるあらゆる観念は、その〈対象、いいかえれば〉観念されたものとまったく一致している〔第2部・定理32・証明〕」

スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,p.135.

「観念の観念」全部が「意識」になるわけではなく、意識されるのは、その一部だと考えるべきでしょう。

「我々は身体の変状に関するすべての観念の観念を持つが、そのような観念の観念を持つことと、その観念を意識していることとが同じでないのは確かだ。」(ジャレット,op.cit.)

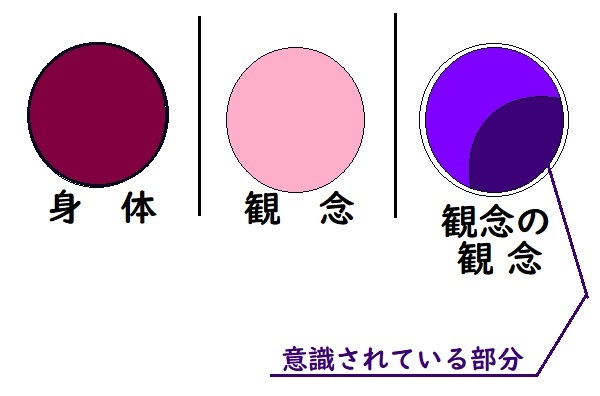

説明図3

国分さんからの引用を続けます:

「たとえば空腹時に美味しそうな食べ物を目にすると、精神にはそれを食べたいという欲望が生まれるでしょう。この欲望も観念です。この段階では意識はありません。意識が生まれるのは、『いま自分はこの食べ物を食べたいという欲望を抱いている』という観念が生まれた時です。

観念について観念が作られること、言い換えれば、ある考えについて考えが作られること、それが意識です。〔ただし、「観念の観念」が作られると、そのすべてが“意識”になるわけではない。意識されるのは、「観念の観念」のうち・ごく一部である。―――ギトン注〕意識というのは観念に対するメタ・レベルであり、観念に対して派生的、2次的なものだ、ということになります。

ですから、意志として感じられる観念が精神の中に現れた時も、それについての観念〔つまり、「これこれのことをしよう」というコトバの連なり―――ギトン注〕をメタ・レベルから形成することで、その意志が意識されることになるわけです。」

国分功一郎『スピノザ「エチカ」』,pp.88-89.

そうすると、「意識」というのは、ジョイスの小説『ユリシーズ』のような、“意識の流れ”に近いもののようです。

私たちは、日夜自分の頭の中に、「この文を早く書いてしまわないと。‥‥キーボードの調子が悪いな。‥‥コピペが重い。‥‥『意識というのはジョイスの小説ユリシーズの』、と‥‥あっ、また誤変換だ。‥‥それにしても寒いな。きょうは晴れないのかな? ‥‥早く書いてしまわないと、買い物に行けない。‥‥マスクして行こうか? まだマスクはいいか? 買いだめしといてよかった。オークションで何倍も払ってマスクを買うなんて愚の骨頂だ。‥‥『ユリシーズのような、てん、意識の流れ、かっこ』‥‥おっと、また誤変換だ。‥‥」といったコトバの連なりが、一列に流れているように思っています。

じっさいには、“意識”は、そんなに整理された一列のものではないかもしれません。宮沢賢治のような天才的な頭脳をもった人は、自分の意識を2列にも3列にもして、交響曲のように多重的に見ていました。また、意識は、しょっちゅう中断したり途切れたりしていますし、私たちは、意識のない、“ぼんやり”した状態で行動していることも稀ではないのだと思います。それでも私たちは、自分の“意識”――コトバの列――は、生まれてから死ぬまでずっと一直線につながっているのだと思いこみがちです。

ともかく、そういう“コトバの流れ”が、私たちが「意識」としてイメージしているものなのです。つまり、“意識”とは、コトバであり、個人的な内語です。しかし、スピノザの言う「観念」の大部分は、コトバではありません。「欲望」「妬み」「驚き」「愛」といった、コトバにならないような流動的なものや間歇的なものを、それは多く含んでいるのです。

私たちの“意識”とは、自分の中にある、そうしたコトバにならないような流動的な「観念」を、なんとか“自分のもの”にしようとして、言語によって組み上げた構築物なのです。ですから、成功裏に構築できるのは、いつも、自分の全「観念」のごく一部にすぎません。

「スピノザは『意識する』(conscius)という用語をそう頻繁に使うわけではないが、使うときには、少なくとも時々は賞讃の意味になる場合があるので、単に『観念を持つ』と等しいとすることはできない。第5部の定理39の備考や第5部の定理42の備考では、幼児や子供、無知な者は自身や事物、神を意識していないが、賢者はそれらを意識しているかのように書いている。ここでは何かを意識することが、その何かの適切な〔十全な――ギトン注〕観念を持つことと同じであるかのように書かれているが、

もちろん第2部の説明では、誰もが身体の中で起こるすべての事物の観念を持つし、そのような観念は必然的に神の適切な〔十全な――ギトン注〕認識を『伴う』と主張している。

では、スピノザは、意識的な精神や意識的な心的事象に加えて、無意識もあると主張するのだろうか。スピノザがそのような言い方をしたわけではないが、私はスピノザがそう言ったものとみなさなければならないと思う。実際、そう言える場合が二通りある。なぜなら、何かの意識を拠り所にするのではない肯定や否定という精神的な行動(観念)はあるし、そのような行動の多くは、我々が意識していないものだからである。

観念に関するスピノザの理論が意識的な心的事象と無意識的な心的事象の区別にあまり焦点を当てていない(あるいはその区別にあまり依拠していない)のは、ある意味ではあまり驚くようなことではないはずだ。なぜなら、第2部の公理4という例外はあるかもしれないが、スピノザは内省して精神を『のぞき込む』ことによって精神の中にどのような観念があるかを決定しているわけではなく、その物体に関する神の観念の本性を検討することによって、そこにどのような観念がなければならないかを演繹しているからである。」

チャールズ・ジャレット,石垣憲一・訳『知の教科書スピノザ』,2015,講談社,選書メチエ592,pp.148-149.

【24】17世紀の“精神分析”?

スピノザが“無意識”を知っていたと言っても、スピノザの方法は、フロイトのような実験科学的な方法ではありません。帰納よりも演繹が中心です。《神すなわち自然》という大前提から幾何学のように論理的に導いた結果を記しているのですから、私たちの常識とは―――おそらく17世紀の人びとの常識とも―――ズレが出てくるのはしかたないのです。むしろ、そのズレにこそ、私たちは、私たちの時代の科学的な思考では到達しないような、卓抜した知性の閃きを見るのです。

スピノザが、彼の大前提から導いてきた人間精神に関する大枠は、「精神」は「身体」のすべてを“知っている”ということです。人間の「精神」に様態化している“かぎりの神”は、自分の「身体」についてもすべてを“知っている”‥と言い換えてもいいかもしれません。

「〔定理12〕人間精神を構成する観念の対象の中に生ずるすべてのことは、人間精神によって知覚されなければならない。あるいはそのものについての観念は、人間精神のうちに必然的に存在するであろう。すなわち、人間精神を構成する観念の対象が身体であるなら、その身体の中には精神によって知覚されない〈あるいはそれについてある観念が精神の中にないような〉ものは何ものも生じないであろう。

〔証明〕なぜなら、あらゆる観念の対象の中に生ずるいっさいのことがらについての認識は、〔…〕そのものの精神を構成するかぎりの神のうちに必然的に存在する。それゆえ、人間精神を構成する観念の対象の中に起るいっさいのことがらについての認識は、人間精神の本性を構成するかぎりの神のうちに必然的に存在する。すなわち、〔この部の定理11の系より〕その認識は必然的に精神のうちにあるであろう。〔…〕〔第2部〕」

スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,pp.100-101.

「人間精神を構成する観念の対象」とは、「身体」(とその諸部分)のことです。すなわち、人間の「精神」は、「身体」のすべて、「身体」のすべての部分で起こっていることがらについての「観念」を持っています。なぜなら、それらすべてを《神》が知覚しており、したがって、《神》の「様態」である人間「精神」には、それらの「観念」が、当然に含まれていることになるからです。

これが、《神すなわち自然》という“大枠”から言えることで、動かしようのない“真理”です。

しかし、人間は有限な存在であって《神》ではなく、《神》の様態であり・《かぎりの神》である自分自身についてさえ、ほとんど何も知りません(意識することができません)。人間は、自分の「身体」についてほとんど知らない(意識できない)だけでなく、自分の「精神」(《神》の様態として持つ諸「観念」)についてさえ、すべてを意識することはできません:

「〔定理23〕精神は、身体の変様の観念を知覚するかぎりにおいてのみ、自分自身を認識する。

〔証明〕〔…〕人間精神は身体そのものを認識しない。〔…〕

〔定理24〕人間精神は、人間身体を組織する諸部分についての十全な認識をふくんでいない。

〔定理26〕人間精神は、自分の身体の変様の観念によってでなければ、外部の物体を現実に存在するものとして知覚しない。

〔系〕人間精神は外部の物体を想像するかぎり、その物体についての十全な認識をもたない。

〔定理27〕人間身体のあらゆる変様の観念は、人間身体そのものの十全な認識をふくんでいない。

〔定理28〕人間身体の変様の観念は、たんに人間精神にのみ関係させられるかぎり、明瞭・判明ではなく、混乱したものである。

〔定理29〕人間身体のあらゆる変様の観念の概念は人間精神についての十全な認識をふくまない。

〔系〕この帰結として人間精神は、ものを自然の共通的秩序から知覚するたびに、自分自身や自分の身体あるいは外部の物体について十全な認識をもたず、むしろたんに混乱し、そこなわれた認識のみをもつことになる。〔…〕

〔註解〕私ははっきりという。精神は、自然の共通的秩序からものを知覚するたびに、いいかえれば、外面的に、ものの偶然的な出会いから、このこと、あのことを観想するように決定されるたびに、自分自身や自分の身体そして外部の物体についての十全な認識をもたず、ただ混乱した〈そこなわれた〉認識しかもたない。〔…〕〔第2部〕」

スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,pp.127-133.

まず、人間精神は、自分の「身体そのものを認識」することができません。精神が自分の身体を認識するのは、身体が外部の物体との働きかけあいによって「変様」する、その「変様」を通じてだけなのです。たとえば、木が倒れた音を聞くときに、私たちは、脳の中に音像が生じたことを知ります。それによって、私たちが、耳、内耳、神経系統といった、音を知覚することのできる「身体」をもっていることを知るのですが、それらの器官の存在を直接知っているわけではありません。耳たぶや耳の穴の外形を知るのも、指と耳が触れあい働きあうことによってです。

その、「身体の変様」の認識にしても、私たちの認識は、「ただ混乱した」「不十全な」ものでしかありません。

また、私たちの精神は、「外部の物体」、外部の世界について「十全な認識をもたない。」なぜなら、精神が「外部の物体」を認識できるのは、身体との接触・働きかけあいを通じてのみだからです。

そして、私たちの精神は、自分自身(精神そのもの)についても、十全な認識を持ちえません。

精神が、このように、自身についても、自分の身体についても、外部の世界についても、十全な認識を持ちえないのは、私たちが、それらについて系統的に思索しているわけではなく、偶然に、自然の「共通的秩序」によって、ランダムにさまざまなできごとや事物に出会って、断片的な認識を重ねているためだ―――ということです。

私たちの精神は、できるだけ単独で、できるだけ一つのことがらを認識する場合には、より判明で「十全」な認識をすることができるしくみになっています。ところが、私たちは、つねに、世界のたくさんの事物に囲まれて活動しており、同時にたくさんのランダムな事物と関わりあわなければならないので、そのような判明な認識は、めったに得られないのです。

「明瞭・判明」な認識とは、“6つのものを半分ずつに分けると、3つずつになる”というような認識です。それだけを孤立して考えれば、誰も間違えることはありません。しかし、6箇の宝石があって、この宝石は偽せ物らしいとか、あの宝石は色がきれいだとか、誰々がどの宝石を欲しがっているとか、さまざまな他の認識が混入すると、“山分け”の判断は混乱することになります:

「一つの身体の活動が、それ自身の身体にのみ依存することが多く、他の身体とともに働くことが少なければ少ないほど、その精神は判明な認識をそれだけ有能になしうる。〔第2部、定理13註解〕」

スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,p.298.

しかし、人間の身体は、多くの身体や物体との交渉の中で行動しているので、その認識は、つねに不完全なものとなります。

たとえば蜜蜂のように、多数の身体が共同して、巣をつくるという一つの行為をする場合、ひとつひとつの個体の精神は、六角形の集合体をつくっていることについて、判明な意識を持ってはいません。きわめて部分的な、不十全な認識しか持つことができないのです。

「外部の物体の十全な認識と人間身体を組織する諸部分の十全な認識は、人間精神に変様した〔…〕かぎりの神のうちになく、〔…〕人間精神の本性を構成するかぎりの神のうちにはない。それゆえこの変様の観念は、〔…〕いわば前提のない結論のようなものである。いいかえれば、〔…〕混乱した観念である。〔第2部・定理28・証明〕

人間精神の本性を構成する観念は〔…〕明瞭判明なものでない〔同・註解〕」

スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,p.298.

「〔定理9〕精神は、明瞭・判明な観念をもっていようとも、混乱した観念をもっていようとも、ある無際限な持続において自己の存在に固執しようとする。しかも精神は、自分のこのような努力〔コナトゥス――ギトン注〕を意識している。

〔註解〕この努力〔コナトゥス――ギトン注〕は、ただ精神だけにかかわることによって、意志と呼ばれる。しかし精神と身体に同時に関係するとき、衝動と呼ばれる。〔…〕

次に、衝動と欲望とのあいだには、もっぱら欲望が自分の衝動を意識している人に関してのみ妥当する点を除けば、両者を区別するものは何もない。このようなことから、次の定義づけが可能になる。すなわち、欲望とはみずからの衝動を意識している衝動である、と。

〔諸感情の定義・1・説明〕われわれは、すでにこの部の定理9の註解で、欲望とは意識をともなった衝動であるといった。また衝動とは、人間の本質そのものであるといえる。ただしその場合、人間が自分自身を維持するのに役だつことをなすように決定されているかぎりにおいてである。しかし同じ註解の中で、私は人間の衝動と欲望とのあいだにじっさいいかなる相違も認めていないことを指摘した。というのは、人間が自分の衝動を意識していようとあるいは意識していなかろうと、衝動そのものはやはり同一のままだからである。

ここで欲望という概念によって私は、人間の努力〔コナトゥス――ギトン注〕、潜在衝動、衝動、さらに意志などのすべてを意味する。〔第3部〕」

スピノザ,工藤喜作・斎藤博・訳『エティカ』,2007,中公クラシックス,pp.192-193,265-266.

青字は、訳書の傍点付き文字、原文のイタリック活字。

コナトゥスは、人間の――また、ひろく物体すべての――「現実的本質」であり〔第3部・定理7〕、自己保存の“力”ですが、それ自体は「身体」に生ずる力であり、無意識なものです。コナトゥスが、「身体」のみならず「精神」にも関わる場合には「衝動」と呼ばれますが、「衝動」は、「精神」の側では、はっきりと意識されるとは限らず、意識されても、ひじょうに漠然とした、えたいの知れない情動として感じられるでしょう。「精神」面で、もっとはっきりと感じられる場合には、「欲望」と呼ばれます。つまり、「欲望」とは、意識された「衝動」であり、その本体はコナトゥスなのです。―――スピノザが言っているのは、だいたいそういうことだろうと思います。

たしかに、これらの箇所では、スピノザは、人間の“無意識”についても述べているといえます。とくに、「衝動」と「欲望」の関係を述べた最後の引用部分には、「潜在衝動」というコトバも現われてきています。これは、250年後のフロイトの精神分析を予見した記述になっている、と言えるかもしれません。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡