06/11の日記

22:44

【宮沢賢治】外山の夜―――同性へのセレナーデ(6)

---------------

.

Rubens

こんばんは (º.-)☆ノ

文語詩「セレナーデ」とその周辺を洗っています:

外山の夜―――同性へのセレナーデ(1)

外山の夜―――同性へのセレナーデ(2)

外山の夜―――同性へのセレナーデ(3)

外山の夜―――同性へのセレナーデ(4)

外山の夜―――同性へのセレナーデ(5)

【14】最終形――それは、いまだ途上か?

前回は、柄谷行人氏の日本文学史論を参照して、宮沢賢治の文語詩を私たちは、どうとらえたらよいのか、少し考えてみました。賢治は、初期の文語短歌から、口語の自由詩と、主に「です・ます」口語の童話に移行し、晩年は、また、定型的な文語詩に戻るという特異な軌跡を描いています。これだけでも、他の作家や詩人には見られない珍しいことです。しかも、晩年の賢治は、模索中の定型文語詩―――「双二聯」という独自の定型を開発しています―――にかなり大きな抱負を抱いていたことが、親族らの話として伝えられています。

ところが、この“最後の”試みの――おそらく――中途で急死してしまったため、文語詩の完成された全体像は、いまひとつ見えない憾みがあります。賢治文語詩を、どう評価したらよいのか? どうしたら、それらを真正面からとらえることができるのか? この問題は、現在も、ほとんど解き明かされていないといってよいのです。

ところで、柄谷氏の議論を紹介するなかで、“三人称客観描写”の欺瞞性について、強調して書きました。そのほうが解りやすいと思って、そうしたのですが、やや一方的で誤解を招く面があったかもしれません。

“三人称客観描写”という近代小説の“装置”に欺瞞性があることは、柄谷氏も述べているように、重要な、しかも“忘れられた”事実なのです。が、それを利用して、作者の主張を正当に見せる目的で小説を書く―――というようなことをしたのは、社会派でもプロレタリア文学でも、ごく一部にすぎません。そんなことをすれば、薄っぺらな作品しかできないからです。

西洋でも日本でも、“自然主義”のすぐれた小説は、作品を全体として見れば、けっして一方的な作者の思想を吹き込むようなものではありません。それらから読者が受けとるものは、きわめて多岐にわたり、現実と同様の豊富さをもち、しばしば矛盾しあうことがらを包みこんでいます。社会派、プロレタリア派でも、それは同じだと思います。

また、“自然主義”作家の中には、一定の社会的主張を持って政治問題に関与した人も少なくありません。しかし、たとえば、エミール・ゾラは、政治的主張――ユダヤ人差別を批判した『私は弾劾する』など――をする時には、堂々と論説文で真正面から議論しています。小説を“隠れみの”にして、顔を隠して主張したりはしていません。

そういうわけですから、“三人称客観描写”の“欺瞞性”とは、この便利な近代的“装置”が、一面でもつ危険な性質、副作用になりうる性質だと考えればよいのだと思います。自動車に、人を轢き殺す危険性があるのと同じことです。ただ、それが“忘れられて”しまっていることが問題なのだ―――と、柄谷氏は言うのです。

しかし、もう本題の文語詩に戻りましょう。

月のほのほをかたむけて、 水杵〔みづき〕はひとりありしかど、

搗〔つ〕けるはまこと喰(は)みも得ぬ、 渋きこならの実なりけり。

さらばとみちを横ぎりて、 束せし廐肥の幾十つら、

祈るがごとき月しろに、 朽ちしとぼそをうかゞひぬ。

まどろむ馬の胸にして、 おぼろに鈴は音をふるひ、

山の焼畑 石の畑、 人もはかなくうまゐしき。

人なき山彙(やま)の二日路を、 夜さりはせ来し酉蔵は、

塩のうるゐの茎噛みて、 ふたゝび遠く遁〔のが〕れけり。

『文語詩稿五十篇』〔月のほのほをかたむけて〕〔定稿〕

〔下書稿(一)〕の詩稿用紙の裏で、前回見たような推敲を重ねたあと、1933年夏に至って《定稿用紙》に清書し、『文語詩稿五十篇』綴りに綴じられたのが、この形です。

まず、「兇賊」という題名がなくなっています。

主人公の名前は、「稲妻」→「寅吉」→「酉蔵」と変遷してきました。「稲妻」という、いかにも盗賊らしい名前から、「寅吉」という平凡な名前、そして、「酉蔵」という、やや風格のある、伝説にふさわしい名前になりました。

オオバギボウシとウルイ(右)

「うるゐ」:ふつうは「うるい」と書きます。オオバギボウシの若葉で、山菜として食用になります。新鮮なものは、胡麻和え、サラダ、てんぷら、みそ汁の具など、さまざまに使われます。

しかし、ここでは、塩漬けにした保存食で、食糧の乏しさ、賊が盗むような食べ物さえ何もないことを示しています。〔下書稿(三)〕の:

「水一口をほゝばりて

ふたゝび遁れはしりけり」

よりも、“塩漬けのウルイしかなかった”というほうが、窮乏した貧しさがいっそう際立つでしょう。

同様の乏しさの印象を強める描写が、〔定稿〕には、いくつもあります。

まず、「水きね」が搗いているもの:

「搗けるはまこと喰みも得ぬ、 渋きこならの実なりけり。」

逐次形では、「粟か稗」→「うつろなる/臼」→「粟の殻」→「こならみづならの/渋き殻斗の類」→…と変遷してきました。「殻斗の類」は、ドングリのこと。

ドングリには、①シイ類、②カシ類、③ナラ類、④トチの実、などがあって、みな食用になりますが、調理法が異なります。①シイのドングリは、なまでもそのまま食べられます。②カシも、熱を加えれば食べられます。

①②は、観光地のおみやげ屋に置いてあることがあるので、見つけたら逃さないようにお勧めします。現代の美食に飽きた舌には、むしろたいへんおいしく感じます。

しかし、東北地方には、①②のような常緑広葉樹はほとんどなく、ドングリといえば、③④の落葉広葉樹の実です。

③④の実は、有毒のサポニン(しぶ)を多く含むので、手間をかけて“あく抜き”をしなければ食べられないのです。“あく抜き”は、実を細かく砕いたうえ、時間をかけて何度も水に晒します。日本列島をはじめとするアジア島嶼地域で、土器文化が早く発達したのは――おそらく世界最初――、この“あく抜き”技術と関係があると言われています(中尾佐助)。

しかし、ここで「水きね」がドングリを搗いているのは、やはり、食糧の乏しさ、貧困さを表すものでしょう。

主人公が開ける厩の扉―――「とぼそ」も、〔定稿〕では「朽ちし」トボソとなっています。

「山の焼畑 石の畑、」

も、開拓の苦労が多く、収穫は乏しい山村の農業の状況を示しています。

全体に、この〔定稿〕形では、「水きね」のある農家の、辺境的な貧困さに焦点が当てられています。もっとも、それは単に乏しい、遅れているというだけではなく、北上山地の古い農業文化が、おそらく縄文以来の生活ぶりが、そのまま息づいている状況でもあります。

「山の焼畑 石の畑、 人もはかなくうまゐしき。」

「はかなく」という言い方が引っ掛かります。「セレナーデ」の段階で、曲り家の中の「きみ」の「うまゐ(熟睡)」を、感情をこめて想像していたのとは、かなり距離があります。

「はかなく」という言い方は、感傷的な表現にも見えますが、逐次形からの変遷を見てくると、むしろ、移入していた感情を漂白して、距離を置いている、背景として突き放しているように思われます。

「山の畑のつかれはも

ひとらもうまゐと見えにけり」

〔下書稿(三)〕

「ひとは焼畑石の畑

うつゝもあらずうまゐしき」

〔下書稿(四)〕

「ひるの焼畑石の畑

ひとも生くとし見えざりき」

〔下書稿(三)手入れ〕

昼間の「山の畑」での農家の労働に思いをはせていた感情移入は、しだいに希薄になり、「ひとも生くとし見えざりき」という、突き放した言い方になります。その先に、

「人もはかなくうまゐしき。」

という表現があるのだと思います。

賢治は、農民への同情心を失ってしまったのでしょうか? そう考える必要はないと思います。このように、曲り家の「ひとら」への感情移入が希薄化し、それを風景のように見る視線が現れるのは、ここにやってきて、この情景に出会っている主人公――〔定稿〕では「酉蔵[とりぞう]」――のほうに焦点が移っているからだと思います。

つまり、〔定稿〕では、曲り家の農家そのものよりも、それを見る“流れる者”の視点のほうに中心があります。ゲシュタルトでいえば、「地」と「図」が反転して、見る者のほうが「図」になっているのです。

そして、農家とそこに生活する「ひとら」は、「山の焼畑」や「馬の鈴」とともに、風景の一部となってしまっています。

同時に、「セレナーデ」、つまり〔下書稿(一)〕では中心にあった「鳥」は、完全に消えました。わずかに、「酉蔵」という主人公の名前に残っているだけです。

馬と鈴も、今は、窮乏した山村の風景を構成する一要素にすぎません。

「水きね」が、月の青い光を映し出して動くさまは、

「月のほのほをかたむけて、 水杵はひとりありしかど、」

という冒頭の行に、短く刈り込まれた表現で残っていますが、これほど短縮してしまうと、逐次稿のような躍動的な映像を喚起しうるかどうか疑問です。

ともかく、山奥の農家の情景は、“流れる者”の行動を容れる道具立てとしての背景に退いていると言えます。北上山地という“辺境”、その原始の息吹きを保った道具立てのなかを、腹をすかせた異郷の者が流れてゆくという伝説的な世界の構図が浮かび上がります。

「祈るがごとき月しろ」―――まるで祈るように月の光に照らしだされた厩肥の連なりと曲り家‥‥そこにあるのは、神々しいまでに異界的な、無機質な風景なのです。

ここで、前回出した草稿の写真を、もう一度見てほしいのです。

「厩肥の束 七十ばかり

月しろに並べ干されつ」

↑この2行が中央に大きな字で書かれていて、たいへん目立たないでしょうか。推敲途中の形ではあっても、この部分――家の前に干された厩肥が月の光を受けて光っているイメージを、賢治は、めざす文語詩テクストの主要な核として意識していたと言わなければならない。いわば、このショットを中心に、この短詩の映像――動きのあるカット・シーン――をまとめあげようとしていたことがうかがえるのです。

「水きね」の水に映る“青い月光”のファンタジックなイメージは短く刈り込まれて退き、代って、「厩肥の束」を真白く照らす神々しい無感情な光に焦点が移ったといえます。

しかし、それにしても完成稿にしてはあまりにも情景も、ストーリーも、断片的ではないでしょうか。長いストーリーを構成する一つのカット・シーンとして見たときに初めて生きてくるような、断片的な性格が消しがたいのです。

この断片的なおさまりの悪さは、この詩篇だけでなく、『文語詩稿五十篇』『文語詩稿一百篇』『文語詩未定稿』の多くの作品に感じられます。

これらの作品を収めた黒クロース張り綴りの表紙に賢治が記した『稿』という表示に注目してはいけないでしょうか? これらは完成した作品ではなく、いずれも未完成の“部品”なのではないか? この形に「定」まったのは、あくまで“部品”として定まったのではないか? とすれば、賢治はこれらに基いて、もっと大きな作品―――たとえば、叙事詩のようなものを構想していたのではないか?

「ロマンツェロ(伝説詩)」へ、という方向性が意識されていたとすれば、そう考えてもよいと思われるのです。

この〔月はほのほをかたむけて〕に限っていえば、前身の口語詩の初稿に:

「きっと馬は足を折って

蓐草の上にかんばしくねむってゐる

わたくしもまたねむりたい

……誰かが馬盗人とまちがへられて

腕にピストルを射込まれた……」

とあったのが想起されます。語り手=主人公が「馬盗人とまちがへられ」るというモチーフが、腹をすかせて彷徨って来て食べ物をあさる「兇賊」―――という構想に発展します。

宮沢賢治は、ピカレスクロマン(悪漢小説、悪漢物語)を考えていたのでしょうか? おそらく、“伝説”構想があったとすれば、悪漢のような、人間社会の外から社会を見る者の視点が、考えられていたような気がします。

【15】貴人の相

晩年の宮沢賢治―――賢治が急死したために「晩年」と言われるのであって、じっさいには中年にも早い年齢なのですが―――は、独自の形式の文語定型詩を部品として、伝説的な叙事詩をまとめる構想を抱いていた。‥‥そう考えてみると、残された定型文語詩には、その部品となりうる伝説的ふんいきのものが少なくありません。

そこには、《心象スケッチ》以来描かれてきた東北の野山の自然が、依然として息づいているのですが、そうした山峡・山麓の光景は、どちらかといえば背景に退き、代って、伝説的な“人間ドラマ”が前面に現れてきます。

「ここでは、星空の下でうす光る新雪を置いた岩手山や、雨に洗われた後の晩秋の山麓の光景は、人間ドラマの背景にすぎなくなっている。」

榊昌子『宮沢賢治「初期短篇綴」の世界』,2000,無明舎出版, p.165.

↑これは、口語詩 #330〔うとうとするとひやりとくる〕の、1930-31年ごろと推定される逐次形について述べられているのですが、同じ時期に文語詩化が行なわれた『文語詩稿』作品群についても、同様の傾向が見られるのではないでしょうか。

『文語詩稿』作品群のなかで、伝説的な内容のものといえば、「中尊寺[一]」などが思いあたります:

中尊寺

七重の舎利の小塔に、 蓋なすや緑の燐光。

大盗は銀のかたびら、 おろがむとまづ膝だてば、

赭のまなこたゞつぶらにて、もろの肱映えかゞやけり。

手触れ得ず十字燐光、 大盗は礼して没(き)ゆる。

『文語詩稿一百篇』「中尊寺[一]」〔定稿〕

ここでも、「大盗」が主人公に設定され、盗みを果たし得ないで去るという、〔月のほのほをかたむけて〕と同様のモチーフがあります。この「大盗」は、奥羽に遠征した源頼朝だという見解もありますが、いまは解釈に深入りしません。

しかし、この作品よりも、『五十篇』中の〔そのときに酒代つくると〕のほうが、〔月のほのほをかたむけて〕と共通するモチーフ、特質を多くもっています:

そのときに酒代つくると、 夫(つま)はまた裾野に出でし。

そのときに重瞳の妻(め)は、はやくまた闇を奔りし。

柏原風とゞろきて、 さはしぎら遠く喚(よば)ひき。

馬はみな泉を去りて、 山ちかくつどひてありき。

『文語詩稿五十篇』〔そのときに酒代つくると〕〔定稿〕

賢治は、「夫」に「つま」とルビを振っていますが、語源由来辞典には、「つま」について、

「元来、『つま』は男女にかかわらず配偶者を指し、『夫』と書いて『つま』とも読まれる。」

とあります。

この「夫」が「裾野に出」たのは、下で説明しますが、馬泥棒をするためです。「重瞳の妻」が「闇」に走り出たのは、不倫相手の男のもとへ急ぐためです。〔月のほのほをかたむけて〕の「兇賊」と同様に、良民の社会からドロップアウトした者を主人公としています。

また、下で引用しますが、逐次形には、「水きね」が登場します。

「さはしぎ」が現れているのも、〔どろの木の下から〕→〔月のほのほをかたむけて〕逐次形と共通します。

このように、〔月のほのほをかたむけて〕草稿群と、〔そのときに酒代つくると〕草稿群は、内容に共通したモチーフが見られるだけでなく、文語詩化の時期もきわめて近く、ほぼ同時といってよい。賢治は、1931年初め〜夏までの時期に、連想上のつながりをもって両者に手を加えたと思われるのです。〔そのときに酒代つくると〕の〔下書稿(一)〕は、〔月のほのほをかたむけて〕草稿と同じ《黄罫(22/0行)詩稿用紙》の、ただし裏面に書かれ(おもて有罫面は、年賀状?の下書き)、しかも、後者と同じく[〇了]印を持っているのです。

両者は、たんに似ているというだけでなく、作者自身、両者のモチーフの交流と融合によって、統一的な叙事詩世界を構築する構想をいだいていたように思われるのです。

【参照】(黄罫(22/0行)詩稿用紙》と[〇了]印)⇒:外山の夜―――同性へのセレナーデ(1)

〔そのときに酒代つくると〕〔下書稿(一)〕には、「柳沢」という標題が付けられています:

柳 沢

風あらき外の面〔とのも〕の暗〔くら〕に

馬盗ると夫〔つま〕は出で行き

重瞳の妻はあやしく

仇〔あだ〕し夫〔を〕のおとづれ待てり。

いくそたび水をたゝへて

落ちてまたはねあがる音

ゐろりには榾〔ほた〕うち燃えて

たいまつの樺をいぶせば

晩春の風のなかにて

水の音ひたすら落ちぬ

『文語詩稿五十篇』〔そのときに酒代つくると〕〔下書稿(一)〕

岩手山表参道の「柳沢」から山腹にかけて広がっていた牧野には、春から秋まで多数の馬が放し飼いにされていました。現在では二次林が広がり、牧野は消滅してしまっていますが、当時は、周辺の育馬農家が毎早春に“火入れ”をして、草原の状態を保っていました。

「馬盗る」というのは、この・放し飼いにされている馬を盗んで、連れてきてしまうことです。もちろん、“いなか”の狭い社会のことですから、そんなことをすれば、たちまち噂が飛んで、馬市などで売ろうものならすぐに発覚してしまいます。ところが、この馬泥棒は役者が一枚上手で、そうして盗んだ馬に自分の畑をわざと荒らさせ、持ち主(馬の烙印などで判るのでしょう)のところへ行って、おまえの馬が俺の畑を荒らしたから弁償しろと言って、カネを要求するのです。

馬主は、ふに落ちませんが、じっさいの状況を見たわけではありませんから、乱暴をされたくないと思えば、しぶしぶ応じて弁償金を払うほかはありません。

そうした事情は、上の文語詩を読んだだけではわかりませんが、モチーフのもとになった〔うとうとするとひやりとくる〕〔下書稿(五)手入れ〕形には、

「野馬をわざと畑へ入れて

放牧主へ文句をつけたことなどを

ばあさん云ってゐましたからね」

と書かれています。また、〔そのときに酒代つくると〕の逐次形にも、

「野馬盗りて養ひ置きつ

わが畑を荒らしぬと云ひ

酒の代つくると夫は

風あらき裾野に出でぬ」

『文語詩稿五十篇』〔そのときに酒代つくると〕〔下書稿(一)手入れ②〕より。

という部分があります。

〔そのときに酒代つくると〕の逐次形には、「角館[かくのだて]の馬」「大更[おおぶけ]の馬」と書いた試行があります。「角館(かくのだて)」は秋田県、「大更(おおぶけ)」も、柳沢からは距離があります。それらの町の馬主が、柳沢の農家に、放牧を依頼して馬を預けているのでしょう。また、〔うとうとするとひやりとくる〕にこのモチーフを提供した散文『柳沢』には、馬主に「手紙で」文句をつけると書いた推敲一時形があります。

小学校を出ていない人が多かった当時の山麓の寒村で、手紙を書けるということ自体、この男が並の者でない‥‥地元の純朴な農民ではないクセ者であることを、うかがわせます。

つまり、この男は、遠方にいる馬主のもとへ直接行かずに、手紙を出してセツセツと“被害”を訴えるのです。そうすれば、事情を知らない馬主は、預け先の柳沢の農家を責めることになる。いったいどうなってるんだ? なんとかしろ! こうして、農家は、この男にカネを渡して丸くおさめ、馬を取り戻すほかはなくなる―――という構図が読み取れます。

いろいろな手口を弄していますが、これだけ具体的に書かれていることからすると、賢治は、実際に柳沢で、そういう小狡い悪事を働く男がいるのを知っていたようです。

他方、「妻」のほうの行動は、〔定稿〕の

「そのときに重瞳の妻は、 はやくまた闇を奔りし。」

だけでは、なぜ真暗な夜中の山麓を走るのか、わかりませんが、〔下書稿(一)〕では、

「仇し夫のおとづれ待てり。」

また、〔下書稿(一)手入れ①〕には、

「重瞳のその妻は家内にしも

はやくまた暗を奔りて

みそかをの戸や叩くらん

そこにたゞ杉のみくろし」

とあります。「みそかを」とは、「密夫」。密通の相手である男のこと。夫が馬泥棒をしに出て行ったあと、家の中で「密夫」が来るのを待っているにせよ、「密夫」の家へ忍んで行くにせよ、妻もまた夫の不在を利用して密通――当時の刑法では姦通罪という犯罪でした――しているのです。

ところで、この「妻」の「重瞳(ちょうどう)」とは、何でしょうか? Wikipedia には、つぎのように説明されています。

「重瞳とは、一つの眼球に二つの瞳孔がある眼の症例。

〔…〕

医学的には、多瞳孔症といい、瞳孔が二つ以上になる症例も存在する。原因は先天的である場合と、事故など物理的衝撃を受けて虹彩離断が著しく悪化した後天的である場合とがある。〔…〕

明らかな異相であるが、特に古代の中国においては貴人の身体的特徴として表現されることが多い。〔…〕これらは後世における王の権威付けだったのではないかと言われている。」

日本語版と中国語版には、「重瞳」の歴史的人物として、つぎのようにたくさんの例が挙げられています:

蚩尤(しゆう。中国神話の神。「黄帝」に反抗して魑魅魍魎を率いて反乱を起こし、破れて殺された。)

蒼頡(そうけつ。「黄帝」に仕える史官で、漢字を発明した。)

舜(しゅん。伝説上の「五帝」の一人。堯帝から帝位を譲られた。「堯舜の治」とは理想的な政治のこと。)

顔回(孔子の弟子の一人で、孔門随一の秀才。)

項羽(楚の霸王で、秦を倒して一時天下を握ったが、漢の高祖に破れた。)

王莽(おうもう。前漢を倒して、「新」王朝を開いたが、1代しか続かず、後漢の光武帝に倒された。)

智𩣆(ちぎ。隋代の高僧。『法華経』などを解釈して中国仏教を確立した。天台宗の祖。)

明玉珍(元末の農民反乱軍の領袖。明の朱元璋とともに元の支配を覆したが、明が中国を統一した。)

永楽帝(明の成祖。北京の紫禁城を完成させて帝都とし、独裁権を確立し、ベトナム、シベリア、西域に領土を拡張した。)

顧炎武(明末清初の思想家・言語学者。考証学派の始祖。批判的解釈と実証的手法を特徴とする。)

源義経

豊臣秀吉

徳川光圀

由井正雪

「重瞳」は、「貴人の相」とされているわけですが、このリストをよく見ると、「重瞳」の「貴人」には、一定の特徴のあることがわかります。孔子の弟子「顔回」や、漢の高祖劉邦と争った「項羽」は「重瞳」だったとされますが、孔子や劉邦が「重瞳」とされることはないのです。始皇帝、隋の煬帝、司馬遷、李白などは、貴人中の貴人でしょうけれども、決して「重瞳」とはされないのです。

つまり、「重瞳」の「貴人」は、歴史上の“第一人者”ではなく、“第一人者”を賢く補佐する人や後継者、“第一人者”と争って倒される者であると言えます。おそらく、伝説上の人物である「蚩尤」と「舜」が、その後の「重瞳」のモデルとなっているのだと思います。

しかし、「重瞳」について、“賢治研究圏”での議論は、いささか混乱しています。どうも、そういう眼を持つ人が実際にいるとは信じられない、あるいは、気持が悪くて考えられない、という先入見があるようです。が、稀な特徴ではあっても実際にあることは、Wikipedia に書かれているとおりです。後天的な場合は、白内障に似た症状のようです。手術で治療する場合もあるとのこと。

“ひとつの眼の中に二つの瞳がある”という、通常人とは異なる身体的特徴を、“気持悪い”“異常だ”と思うか、「貴人の相」と見るか、そこに、近代人と前近代人の“常識”の顕著な相違があるように思われます。かつて、劇作家の別役実が、昔の人は身体障碍者を差別するのではなく、むしろ神として崇めたのだ、と強調していたことが想起されます。

じっさい、上のリストには、18世紀以後の人物が一人もいません。また、下でも述べるように、郭沫若、海音寺潮五郎ら近代の著者は、ひとみが重なったり二つあるような、文字通りの「重瞳」の存在を否定しようとするのです(日本語版ウィキ)

そう考えてみると、「重瞳」に関する議論は、近代人の偏見から一歩踏み出さないと、大局的な視野を得られないのではないか?

そこでまず、議論を整理するために、「重瞳」とは、どのような外観の眼なのかということを、よく考えておく必要があります。

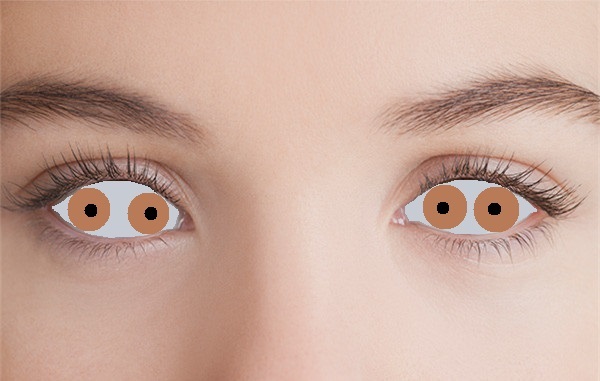

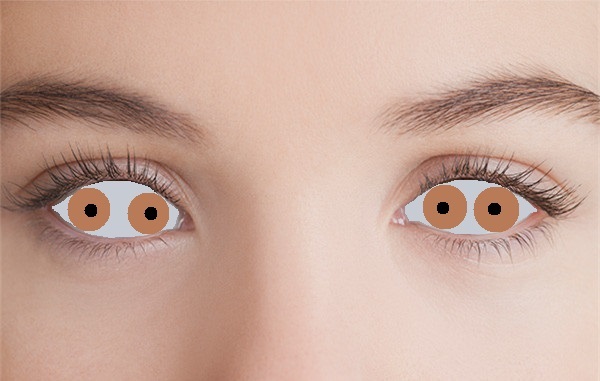

重瞳(A)

重瞳(B)、きいろ眼

重瞳(C)

重瞳(D)

やぶにらみ、すがめ (Jean-Paul Sartre)

解剖学的に、じっさいにある「重瞳」は、(A) のようなものであるようです。瞳(ひとみ)=「くろめ」、つまり「虹彩」にあいた窓が、通常の場合よりも広がって、その一部が分離している症状です。カメラの「しぼり」が開きっぱなしになった状態ですが、分離がひどいと物が二重に見える場合もあるので、その場合は手術で治療します。

つまり、「重瞳」とは、「虹彩」(茶色や青の部分)の中の「くろめ」が変形する症状であって、「虹彩」そのものは変形も分離もしない―――と理解できるでしょう。

この、じっさいにある (A) の外観から考えると、中国や日本の古い時代に「重瞳」――「ひとみを重ねる」と呼ばれたのは、(C) のようなイメージの眼ではないかと思われます。

もっとも、歴史人物の「重瞳」は、おそらく 99% が伝説ですから、文字どおり (D) のように、「虹彩」そのものが2つずつある眼がイメージされていたかもしれません。リストにある「蒼頡」は、後漢の『論衡』によれば「双瞳四目」であり(中国語版ウィキ☆)、ひとつの眼に二つの瞳があり、左右合計4つの「目」を持っていたとされます。「双瞳四目」とは、 (D) のような眼でしょう。

☆(註) 中国語版ウィキの註3 に引いてあるのですが、こちらの『論衡』テクスト(卷三、骨相篇第十一)には「蒼頡四目」とあります。「双瞳」は異本のテクストなのでしょう。

「双瞳」と「重瞳」は同義語とされます。この点からも、「重瞳」とは、同心円状などではなく、まぶたの中に「瞳」が二つ並んでいる状態であるのが明らかです。

なお、漢和辞典(『新字源』)を見ると、「ひとみ」を意味する漢字「眸」「睛」「瞳」のうち、「眸」「睛」は、虹彩と瞳孔を合わせた全体を指すのに対し、「瞳」には、その意味と、もっぱら瞳孔のみを指す意味とがあるようです。美しい顔を意味する「明眸皓歯」の「眸」は、虹彩を含む「ひとみ」全体でしょう。「画竜点睛」の「睛」も、竜の「くろめ」(=虹彩)全体でしょう。「瞳人」(他人のひとみを見ると自分の姿が映っていることから、「ひとみ」を意味する)は、瞳孔ではなく、風景を映す暗色の虹彩全体を意味します。しかし、「瞳子」の語義は、「瞳孔、ひとみ」とあります。「重瞳」の「瞳」が「瞳孔」の意味なら(C)、虹彩を含む意味なら(D)のイメージになるでしょう。

しかし、これに対して、「ひとみを重ねる」を日本語的に文字どおりに解釈して、2つの「ひとみ」が同心円状に「かさなっている」と解する人もいます。海音寺潮五郎は、「ひとみが重なっている目がある道理はない。おそらく黒目が黄みを帯びた薄い茶色であるために中心にある眸子[ひとみ]がくっきりときわだち、あたかもひとみが重なっている感じに見える目を言うのであろう」と言っています。

この説がイメージする「重瞳」は、(B) のようなものになるでしょう。

しかし、漢語の「重」には、「かさなる」のほかに、「あつまる」「くわえる」「くりかえす」の意味があります。厳密に重なる場合とは限りません。複数のものが集まれば「重」です。たとえば、「重門」は、入口から奥に入るまでに、たくさんの門があること。「重嶺」は、たくさんの峰が集まっていること。「重婚」も、もとの意味は、2つの家系のあいだで、複数の姻戚関係を結ぶこと。一夫多妻・一妻多夫とは違います。

「重瞳」も、漢和辞典の説明では、

「一つの目にひとみが二つあること。」

となっています(『新字源』)。これは、同心円状ではなく、 (C) または (D) のイメージでしょう。

やはり、「重瞳」のもともとの意味は、虹彩の中に「くろめ」が2つ並んでいる (C)、または虹彩そのものが2つ並んでいる (D) のイメージで考えるのが、ことばの解釈として自然です。同心円状だという理解は、 (C) (D) のような“異形”なイメージを忌避しようとする、無理な解釈だと言わなければなりません。近代的偏見による一種の“合理的解釈”です。

ちなみに、この種の“近代的解釈”は、中国にもあるようです。ただ、さすがに「重」を同心円状に「かさねる」と読む日本語的な誤解はしていません。郭沫若(1892-1978)は、項羽の「重瞳」は「やぶにらみ」のことだろうとしています。しかし、「やぶにらみ」は明らかに「ひとみ」が一つです。これも、異形のイメージを回避して、伝説を合理的に解釈しようとする近代的偏見によるものでしょう。

ところで、――ここで本題に戻りますが――宮沢賢治は、「重瞳」を、どんなイメージで理解していたのでしょうか?

「ふつうの黒いひとみの外側に更に黄色の輪がある眼を想像すれば語義に近づくか。」

『定本 宮澤賢治語彙辞典』「重瞳」より。

これは、(B) の同心円のイメージです。“賢治研究圏”でも、このように「重瞳」を (B) のイメージで説明する人‥‥賢治の「重瞳」のイメージは (B) だったと解する向きが、少なくありません。それは、結論としては誤りですが、そう思ってしまう根拠がないこともないのです。

① 1920年9月 散文『柳沢』第1次稿、1922年頃 清書稿。

② 1930-31年頃 口語詩 #330〔うとうとするとひやりとくる〕〔下書稿(三)・(五)〕。

③ 1931年1月頃 文語詩〔そのときに酒代つくると〕〔下書稿(一)〕〜 1933年6-8月〔定稿〕。

“馬泥棒”の夫に関するモチーフは、①→②→③の順に引き継がれているのですが(榊昌子『宮沢賢治「初期短篇綴」の世界』,pp.153-170)、②には、のちに「重瞳の妻」に引き継がれる“宿屋の娘”も登場しています:

「(瞳黄いろのかのくわし女(め)は

ひとたび身売りのとこなりしなり)

(蒼天ひとり何ぞ耿々)

(それを炉ばたのあの眼の赤いばあさんが

何ぼ何食って育(おが)ったからって

あんまりむごいはなしだと

親類中を毎日泣いて話して

やっとどうにかしたさうです)

(どうもずゐぶんせわしくなった

けれどもまづは祝して可なりだ)

(ぼくまた昨晩炉ばたに祝し

老婆はきのこを炙りて饗す

然も何ぞや酋松のやつ

大盗奪はず小盗奪ふ)」

『春と修羅・第2集』#330〔そのときに酒代つくると〕〔下書稿(五)〕より。

「(寅松どうも何ですよ

ひとみ黄いろのくわしめなんて

ぼくらが毎日云ったので

刺戟を受けたらしいんです)

(そいつはちょっとどうだらう)

(もっともゲルベアウゲの方も

いっぺん身売りにきまったとこを

やっとああしてゐるさうですが)

(あんまり馬が廉〔やす〕いもなあ)

(ばあさんもゆふべきのこを焼いて

ぼくにいろいろ口説いたですよ

何ぼ何食って育(おが)ったからって

あんまりむごいはなしだなんて)

(でも寅松へ嫁〔や〕るんだらう)

(さあ寅松へどうですか

野馬をわざと畑へ入れて

放牧主へ文句をつけたことなどを

ばあさん云ってゐましたからね)

(それでは嫁〔や〕る気もないんだな)」

『春と修羅・第2集』#330〔そのときに酒代つくると〕〔下書稿(五)手入れ〕より。

「くわしめ」「くはしめ(妙女)」は古語で、美しい女。

「ゲルベアウゲ」はドイツ語 gelbe Auge で、「黄色い眼」の意味。ただし、性数語尾が誤り。正しくは gelbes Auge または gelbe Augen.

測量のために柳沢の宿屋に泊りこんでいる2人の役人の会話ですが、宿を営む家では、宿屋の収入も大したことなく、また、この周辺の唯一の産業である馬の放牧も、不景気で馬の値段が安いので、いきおい委託料も買いたたかれる。やむをえず娘を身売りさせる寸前まで行ったが、この家の「ばあさん」が、「あんまりむごい話だ」と親戚じゅうに言って回ったので、どうやら沙汰止みになった。

しかし、このままでは困るので―――おそらく旅館を新築した借金も返せないので―――、「酋松」または「寅松」と呼ばれる男――2人の役人に雇われて、測量杭の埋め込みなどをやっている――に嫁に出して持参金を取ることを考えている。2人の役人が、「瞳が黄色い美女」などと、聞かせがてらに噂したので、「寅松」のほうも、どうやら娶る気になっている。

もっとも、「ばあさん」は、「寅松」に嫁にやるのにも反対で、それというのも、「寅松」の持っているコガネは、くだんの“馬泥棒”の恐喝でせしめたカネだからだ。じっさい、「ばあさん」の言外の魂胆は、2人の役人の若いほうを口説いて娘に同情させ、あわよくば玉の輿をねらっているのかもしれないw

ざっと、こういう話で、その身売りされそうになった宿屋の娘が、「ひとみ黄色のくわしめ」というわけです。この②を、③に混ぜて解釈すれば、「重瞳」とは、「黄色い瞳」(正確には、瞳孔ではなく虹彩が黄色)すなわち (B) のことだ、ということになります。

しかし、②での「娘」と、③の「重瞳の妻」は、人物設定にかなり違いがあります。②では未婚で、「寅松」と結婚するかどうかもまだわからない。③では「妻」で、しかも「夫」のほかにも情夫がいる。②では、親元の宿屋に住んでおり、③では、「夫」と同居している。②から③に移る際に、人物設定を変更していると思われるのです。したがって、眼の特徴も、「黄色い瞳」から、「重瞳」に変えたと考えたほうがよいのです。

ここで参照したいのは、この「重瞳の妻」について最初に詳細な研究を行なった故・小沢俊郎氏の論文です。小沢氏は―――今回読み返して、あらためて敬服したのですが―――、「黄色い瞳」と「重瞳」とは、まったく別のことだと考えておられます。

そして、「重瞳」の意味は、「黄色い虹彩」や同心円状の瞳ではなく、漢和辞典の説明通りに、1つの眼に「瞳が二つある」こと(pp.23-24)と理解しておられます。

この作品に限りませんが、私たちは、ともすると、宮沢賢治の十数年に及ぶ長い推敲・改作の過程を無視して、数年も前の逐次稿によって、後の逐次稿を解釈したり、その逆をやったりといった安易な便法を、しばしばやってしまいます。しかし、各逐次稿は、それぞれの時点での固有の意味を持つものとして解釈しなければ、正確ではないのです。

小沢さんは、『校本宮澤賢治全集』による逐次草稿の公開からまもなくの時点で、時期の異なる草稿を区別し、それぞれの意味を慎重に見極めて解釈するという正統な方法をとっておられます。その先学としての歩みの確かさに、私たちは脱帽するほかはありません。

「この語〔『重瞳』――ギトン注〕は初案〔③の下書稿(一)――ギトン注〕以来妻の形容語として一貫して用いられている。あたかも、『重瞳の妻』という題材に出合ってはじめてこの詩が生まれたというようであり、この詩の核心に触れることばに違いないと思われた。

〔…〕

『330』〔②〔うとうとするとひやりとくる〕―――ギトン注〕の中では、娘は『瞳黄いろのくはし女(美女)』となっているが、美女の条件としては異常な黄色い瞳が気にかかる。その黄色い瞳を持った美女(容貌上の)を、重瞳の異才(容貌でなく)にデフォルメした時にはじめて文語詩が誕生したのかもしれない。」

小沢俊郎「重瞳の妻」in:栗原敦・他編『小沢俊郎宮澤賢治論集 3 文語詩研究・地理研究』,1987,有精堂,pp.23,28.

そういうわけで、宮澤賢治の「重瞳の妻」も、やはり文字どおりに、ひとつの眼に2つの瞳がある (C) ないし (D) の特徴をそなえた女性として、理解したいと思います。

もっとも、小沢さんは、「重瞳」を、「貴人の相」という意義から、容貌・外観ではなく、この妻の「異才」――気高い精神の表現として、もっぱらとらえています。しかし、賢治がこの人物に、あえて「重瞳」という特異な身体的特徴を持たせたのは、やはり“瞳の2つある眼”という(C)(D)の容貌そのものに、意味を認めたからだと思います。この点は次回に、このシリーズの結論として論ずる予定です。

Gaston Goor: Les Amitiés Particulières

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡