12/09の日記

21:40

【宮沢賢治】「ギリヤーク」――“起源”か? 中心⇔辺境か?(1)

---------------

.

余市町 フゴッペ海岸

こんばんは (º.-)☆ノ

【1】 「ギリヤークの電線」と「犬神」

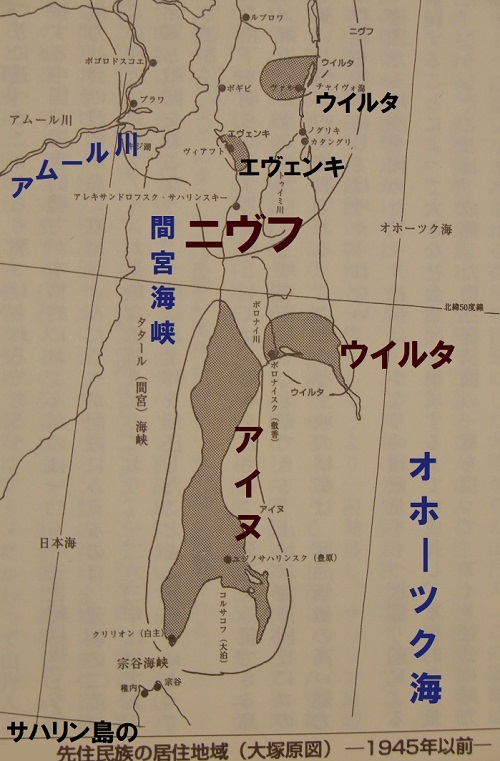

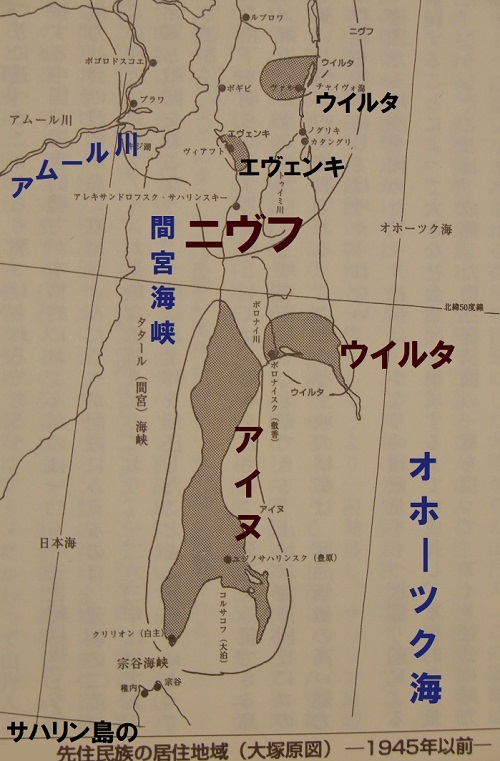

賢治作品には「ギリヤーク」という言葉が何度か出てきます。「ギリヤーク」は、サハリン島と、間宮海峡をはさんだその対岸の沿海州・アムール河口を居住地としてきた先住民ニヴフを指すロシア語の呼称で、賢治の時代の“民族地図”では、アイヌの居住地の北側に当たります。サハリンにはそのほかに、沿海州から渡って来たトナカイ放牧民ウイルタも、現在まで居住しています。

しかし、この地域に日本とロシアの政治的な力が及ぶ以前の状態としては、これらの民族の間には、近代の“民族地図”が描くような画然とした区別はなく、もっと複合的で分散したネットワークが築かれていたようです。

テッサ・モーリス=スズキによれば、

「冬の通常気温が氷点下20度を下回るほど極端な気候をもつオホーツク地方のようなところでは、ほんのわずかの気候の変化が人間の生存パタンにきわめて大きな衝撃力をあたえてきたといえるだろう。〔…〕農業技術にかかわることばかりではない。気候の変化は人間間のコミュニケーションにも甚大な影響を及ぼす。この地方の大半で、もっとも迅速な輸送形態といえばスキーや犬橇を使った雪上や氷結した海上の移動であった。〔…〕冬の気温がほんのわずかでも上昇すれば、通常ならば横断旅行が可能であるはずの海域や河川域に決定的に大きな影響をあたえた〔…〕こうした環境では、社会がある生存形態から別の生存形態に迅速に適応し社会的相互関係を再組織化する能力をもちあわせていることはきわめて重要であった。〔…〕

オホーツクの社会は環境の変化ばかりではなく、西や南の集権的な大社会との関係の変動にも適応しなくてはならなかった。この社会は中華世界のもっとも離れた縁で生存しているため、王国や王朝の興亡にともないアジア本土の国家間で生ずる力の綱引きに左右された。渤海王国、金帝国、モンゴル帝国、清王朝〔…〕小社会がこうした変化に持ちこたえて存続するには、生産システムの主力をある部分から別の部分へと柔軟に移動させうるのでなくてはならなかった。ある時期には狩猟や長距離交易に力を注ぎ、またある時期には漁撈、地域交易、手工業生産、(場所によっては)作物栽培に精力をさく、といった臨機応変の対応が欠かせなかった。

重層的な社会的ネットワークの複雑なパタンが、おそらくこうした経済の柔軟性を維持するのに役立ったのであろう。この地域にかんする現代の民族誌学がおこなう説明からは、どの個人の帰属のありかたも多層的な次元をもつという、そうした共同体の存在がみてとれる。〔…〕たとえば、北海道のアイヌ個人は、同時的多層多重的に、祖先的集団や場所的集団に帰属するとともに、他の重なる輪の累系の目的に応じて帰属してもいた。

サハリン中部地域では、事情はいっそう込み入っていた。多くの村は、二つ以上の言語集団に帰属する住民で成り立っていたからである(たとえば、ニヴフ語とウイルタ語を話す村人、あるいはニヴフ語とアイヌ語を話す村人、といったように)。異なる言語集団に属する者のあいだの婚姻はごく自然のことだったと推定されている。こうした多言語共同体では、村人は労働のさいに協力し合ったし、おそらくは多くの儀礼活動を共有しただろう。しかし、それぞれの言語集団の構成員は儀礼や姻戚による紐帯を有しており、この紐帯が彼(女)らを、多くの場合は島の遠く離れた部分にいる、場合によっては遠くシベリア本土にいる、共同体の他の構成員に結びつけていた。」

テッサ・モーリス=鈴木・著,大川正彦・訳『辺境から眺める――アイヌが経験する近代』,2000,みすず,pp.73-76.

大塚和義「国家に翻弄されたサハリン島の先住民族」,

in:解放出版社・編『アジアの先住民族』,1995,p.15.

つまり、日本の江戸期までの北海道〜サハリン方面では、“民族”と“民族”の境界は画然としたものではなかったのです。テッサさんが例にあげているサハリン中部では、ひとつの村に異なる“民族”が住んでいるのはむしろふつうで、それどころか、「ニヴフ語とウイルタ語を話す村人、あるいはニヴフ語とアイヌ語を話す村人」など、ほとんどの村人はバイリンガル、マルチリンガルだったのです。異“民族”間の通婚も多く、父方はアイヌだが母方はニヴフで、姉はウイルタに嫁いでいる、といった人が珍しくなかったことをうかがわせます。

近代の民族誌学者は、種族ごとに異なる儀礼と神々を崇拝しているのだと、ほとんどそれが当然のように言いますが、ひとつの村で、種族ごとの儀礼が行われていたとは考えにくい。テッサさんが言うように、むしろ儀礼は村ごとに共同で行われたと考えたほうが自然です。そうすると、独自の儀礼や自然宗教を持つ“民族”という想定も、どれだけ真実なのか疑わしくなります。この点でも、各“民族”の違いは、ひじょうに曖昧なものだったと言わざるをえないのです。

このような“混在状態”は、けっして偶然にそうなったわけではなく、また、原始的で未分化状態だったから、というわけでもないのです。“混在状態”は、そのほうが当時の北方の自然環境・社会経済環境を生きてゆくには有利だったからだとテッサさんは論じています。

いま、北海道について例を補充しますと、北海道南西部の住民は、縄文文化→続縄文文化→擦文文化→アイヌ文化へと変遷してゆくのですが、同時期に北東部では、「オホーツク文化」が隆盛していました。「続縄文〜擦文文化」人はアイヌの祖先であり、「オホーツク文化」人は、ニヴヒなどの祖先だとされています。しかし、じっさいの歴史過程は、そんなに図式的で単純なものではありません。

考古学の知見によりますと、擦文文化人(アイヌの祖先)の住居と「オホーツク文化」人の住居が混在する遺跡(北見市・常呂遺跡など)があり、擦文文化の集落と「オホーツク文化」の集落が近接する遺跡(根室・標津遺跡群など)も多いのです。アイヌ文化は、「オホーツク文化」から大きな影響を受けて成立しており、両文化の間の通婚や社会生活上の交流は、ひじょうに密接だったと推定されています。

↑上の画像のように、「アイヌ」「ニヴフ」「ウイルタ」などが画然と分れて生活しているかのような“民族地図”は、民族誌の専門書でよく見かけるものですが、こうしたイメージは、かならずしも事実そのものではありません。一部は、進出してきたロシア、ソヴィエト、日本の権力行政によって、強制移住などの措置がなされた結果ですし、一部は、民族誌学者によって図式化・単純化されたフィクションにすぎないのです。

さて、そこで賢治作品の話になるのですが、「ギリヤーク」という語は2ヶ所に出てきます。

ひとつは、『春と修羅・第1集』の「火薬と紙幣」に、「ギリヤーク電線」という表現があります:

「鳥はまた一つまみ、空からばら撒かれ

一ぺんつめたい雲の下で展開し

こんどは巧〔たくみ〕に引力の法則をつかって

遠いギリヤーク電線にあつまる

赤い碍子〔がいし〕のうへにゐる

そのきのどくなすゞめども

〔…〕」

1行空けの段落は引用者。

収穫間近の稲田 花巻市山ノ神付近

「火薬と紙幣」の舞台はサハリンではありません。賢治の故郷岩手県の秋の風景です。「鳥」も、おそらくは稔った稲田の上を飛び交っている「すゞめ」です。おそらくは――と言ったのは、賢治は地表の耕地のようすについては何も書いていないからです。

そこでどうして「ギリヤーク」が出てくるのか?「ギリヤーク電線」とはどういう意味なのか? それを知るには解釈が必要なので、のちほど検討したいと思います。

「ギリヤーク」が現れるもうひとつの作品は、『サガレンと八月』という未完に終った童話です。舞台は「サガレン」つまりサハリンですが、先住民の男の子「タネリ」が、海岸でタブーを犯して、打ち上げられているクラゲの身体を透して風景を眺めると、とたんに「ギリヤークの犬神」が出現してタネリを攫(さら)って行きます。

「『それよりあのおっ母の云ったおかしなものを見てやろう。』タネリはにがにが笑いながらはだしでそのぬれた砂をふんで行きました。すると、ちゃんとあったのです。砂の一とこが円くぽとっとぬれたように見えてそこに指をあててみますとにくにく寒天のようなつめたいものでした。そして何だか指がしびれたようでした。〔…〕

タネリはすばやくそれを洗いましたらほんとうにきれいな硝子のようになって日に光りました。タネリはまたおっかさんのことばを思い出してもう棄ててしまおうとしてあたりを見まわしましたら南の岬はいちめんうすい紫いろのやなぎらんの花でちょっと燃えているように見えその向うにはとど松の黒い緑がきれいに綴られて何とも云えず立派でした。

あんなきれいなとこをこのめがねですかして見たらほんとうにもうどんなに不思議に見えるだろうと思いますとタネリはもう居てもたってもいられなくなりました。思わずくらげをぷらんと手でぶら下げてそっちをすかして見ましたらさあどうでしょう、いままでの明るい青いそらががらんとしたまっくらな穴のようなものに変ってしまってその底で黄いろな火がどんどん燃えているようでした。さあ大変と思ってタネリが急いで眼をはなしましたがもうそのときはいけませんでした。そらがすっかり赤味を帯びた鉛いろに変ってい海の水はまるで鏡のように気味わるくしずまりました。

おまけに水平線の上のむくむくした雲の向うから鉛いろの空のこっちから口のむくれた三疋の大きな白犬に横っちょにまたがって黄いろの髪をばさばささせ大きな口をあけたり立てたりし歯をがちがち鳴らす恐ろしいばけものがだんだんせり出して昇って来ました。もうタネリは小さくなって恐れ入っていましたらそらはすっかり明るくなりそのギリヤークの犬神は水平線まですっかりせり出し間もなく海に犬の足がちらちら映りながらこっちの方へやって来たのです。

〔…〕」

かつて入沢康夫氏によって指摘されたように(Ders.『宮沢賢治 プリオシン海岸からの報告』,1991,筑摩書房,p.21.)、“クラゲを透かして見てはいけない”というタブーと、主人公の少年がそれを犯したことに、この童話の主たるテーマがあることは明らかです。↑引用からわかるように、作者は、タネリがクラゲを見つけ、拾い、“禁忌”の行為に及ぶ過程を、くどいほど詳しく描写しています。

しかし、クラゲを透かして視るという行為が、じっさいにニヴフや他の北方民族の間でタブーとして言い慣わされているわけではないようです。賢治の創作したタブーであるようです。

つまり、賢治の目的は、民族誌としてタブーを描くことにあったわけではなく、自己の内面の世界へ没入してゆくという作者の文学的営為の隠喩として、“寒天質のクラゲの身体を透かして向う側を視る”禁忌違反を設定しているのだと思います。こうした奇妙な行為を創作したのは、それが、“内面への没入”の隠喩としてふさわしいと思われたからでしょう。

【2】 異界としての「ギリヤーク」

クラゲを透して“向う側”を見たことによって現れてきた「ギリヤークの犬神」とは、“禁忌”の向う側の存在であり、近寄ってはならない世界の存在であることになります。「口のむくれた三疋の大きな白犬に横っちょにまたがって黄いろの髪をばさばささせ大きな口をあけたり立てたりし歯をがちがち鳴らす恐ろしいばけもの」として描かれる「犬神」のおぞましい姿がそのことを表しています。

タネリが“禁忌”を犯したことによって変貌してしまった周囲の世界は、

「いままでの明るい青いそらががらんとしたまっくらな穴のようなものに変ってしまってその底で黄いろな火がどんどん燃えているようでした。」

と描かれています。それは、少年がクラゲから目を離してももとには戻らず、

「そらがすっかり赤味を帯びた鉛いろに変ってい海の水はまるで鏡のように気味わるくしずまりました。」

しかし、水平線のかなたから「犬神」と3疋の犬が現れると、再び「そらはすっかり明るくな」ったと言うのです。

つまり、空が「がらんとしたまっくらな穴」になり、火が燃えているように見える異形の風景は、いわば“禁忌”を通過して“向う側”へ移行する過程での風景であることがわかります。移行を終えてしまえば、“向う側”の世界は、これまでタネリのいた世界とほとんど変らない、青空があって海があって海岸がある風景であるようにも見えます。

その“向う側”の世界に対して、“禁忌”を語るタネリの母がいる世界は、日常生活の圏域であり、いわばタネリの“生活世界”です。おそらく“向う側”の世界は、タネリの“生活世界”と基本的に同形であり、ただ、「犬神」のような「ばけもの」がいて、人や動物(例えばタネリが「犬神」によって変身させられてしまう「蟹」)を意のままに支配し迫害することだけが違うのかもしれません。

ともかくここでは、“禁忌”を、単なる迷信としてではなく、生き生きとした本源のすがたで描こうとしているのです。

おそらく、賢治にとっての“内面”の世界――“内面”を掘り下げていった先に見える世界とは、ここでの移行過程のおどろおどろしい世界がそれなのでしょう。しかし、それを突きぬけたさらに先にある“向う側”の世界とは、何なのでしょう?

私見では、賢治はそこまで見透すことはできなかったのだと思います。この童話でも、作者は“向う側”の世界を描こうとして、その世界の構造が完全に描かれる前に―――タネリが海底の「ちょうざめ」の下男にされて、どんな経験をするのかが描かれる直前で―――筆を擱いているのです。

『銀河鉄道の夜』で、カムパネルラが移行して行った先の世界が決して描かれないのと同じことです。そして、(中原中也の指摘をなぞって言えば)宮沢賢治の文学的営為のおそらくすべては、この描きえない世界への限りない追慕、描きえない世界を描こうとする止むことなき努力の集積であったのだと思います。

【3】 辺境としての「ギリヤーク」

「『何の用でここへ来たの、何かしらべに来たの、何かしらべに来たの。』

西の山地から吹いて来たまだ少しつめたい風が私の見すぼらしい黄いろの上着をぱたぱたかすめながら何べんも通って行きました。

『おれは内地の農林学校の助手だよ、だから標本を集めに来たんだい。』私はだんだん雲の消えて青ぞらの出て来る空を見ながら、威張ってそう云いましたらもうその風は海の青い暗い波の上に行っていていまの返事も聞かないようあとからあとから別の風が来て勝手に叫んで行きました。

『何の用でここへ来たの、何かしらべに来たの、しらべに来たの、何かしらべに来たの。』もう相手にならないと思いながら私はだまって海の方を見ていましたら風は親切にまた叫ぶのでした。

『何してるの、何を考えてるの、何か見ているの、何かしらべに来たの。』〔…〕

〔…〕そしたら丁度あしもとの砂に小さな白い貝殻に円い小さな孔があいて落ちているのを見ました。つめたがいにやられたのだな朝からこんないい標本がとれるならひるすぎは十字狐だってとれるにちがいないと私は思いながらそれを拾って雑嚢に入れたのでした。そしたら俄かに波の音が強くなってそれは斯う云ったように聞こえました。『貝殻なんぞ何にするんだ。そんな小さな貝殻なんど何にするんだ、何にするんだ。』

〔…〕

すると波はすこしたじろいだようにからっぽな音をたててからぶつぶつ呟やくように答えました。『おれはまた、おまえたちならきっと何かにしなけぁ済まないものと思ってたんだ。』

私はどきっとして顔を赤くしてあたりを見まわしました。

ほんとうにその返事は謙遜な申し訳けのような調子でしたけれども私はまるで立っても居てもいられないように思いました。

そしてそれっきり浪はもう別のことばで何べんも巻いて来ては砂をたててさびしく濁り、砂を滑らかな鏡のようにして引いて行っては一きれの海藻をただよわせたのです。

そして、ほんとうに、こんなオホーツク海のなぎさに座って乾いて飛んで来る砂やはまなすのいい匂を送って来る風のきれぎれのものがたりを聴いているとほんとうに不思議な気持がするのでした。それも風が私にはなしたのか私が風にはなしたのかあとはもうさっぱりわかりません。〔…〕」

上に引用したのは『サガレンと八月』の冒頭部分ですが、ここに登場する語り手――作者は、植民者の隠喩として登場しているのだと言ったら、うがった見方だと叱られるでしょうか?

しかし、↓下でテッサさんの著書から引用して論ずるように、ロシア人、また日本人研究者による地理、気象、動植物の調査に至るまで、近代国民による科学的な調査のすべては、この地域を商業的に、また政治的に植民地化するために欠かせない手段であったのです。語り手は、サハリンの海岸に吹く「風」に対して自らを「内地の農林学校の助手だ」と言い、「標本を集めに来た」のだと表明します。それに対して、「何かしらべに来たの、何かしらべに来たの。」と執拗に繰り返す「風」のことばは、植民地化を進行させつつある“帝国”の力の一部としての語り手の存在を、物語のスクリーンに照射してやまないのです。

そして最後には、語り手自身、「風」と「波」によって映し出された自らのすがたを見て、「どきっとして」赤面し、「まるで立っても居てもいられない」気持になってしまうのです:

「すると波は 〔…〕呟やくように答えました。『おれはまた、おまえたちならきっと何かにしなけぁ済まないものと思ってたんだ。』」

海岸に落ちている貝殻でも何でも、語り手をはじめとする外来者たちは「何かにしなけぁ済まない」のだろうと思っていたと言う「波」のことばは、この地域での植民者の活動をあますところなく表していると言えないでしょうか? 先住民たちが自然と共存しつつ、必要な時に必要な量だけを、恵みを受けるようにして採取していた水産資源、林産資源を、日本人植民者たちは、資源が枯渇するまで徹底的に根こそぎ収奪しつつありました。彼らは、そこにあるものはすべて、取って「何かにしなけぁ済まな」かったのです。

その文脈で言えば、研究者が動植物から海岸に落ちている貝殻に至るまで採集し―――それ自体は資源を収奪するのではなかったにせよ―――、それに種類と名前を同定し、あるいは新たに命名し、“意味”を与える行為もまた、「何かにしなけぁ済まない」植民者特有の性癖の一つなのです。

また、語り手が捕獲したいと思っているのが「十文字狐」であることも示唆的です。ロシア人のシベリアへの初期の植民は、キツネやテンの毛皮を求めてのものだったからです。ロシア帝国は、シベリアの先住民に毛皮の貢納義務を負わせ(ヤサク制度)、貢納徴集の権限をもつ冒険商人たちが、先住民を脅迫して大量の毛皮を収奪し、一部は着服し、またしばしば殺人を行なうのを、容認していたのです。毛皮に関する同様の暴力的支配は、日本の松前藩をはじめとして、世界中の民族国家の北方先住民に対する“交易”関係には、多かれ少なかれ存在しました。(『辺境から眺める』,pp.77-78,80-83.)

「18,19世紀のヨーロッパの歴史哲学者は〔…〕『文明』とよばれる、集権化され都市に基礎をおいた大社会について知られる歴史的事象から着想をえた。〔…〕数多くの(おそらくほとんどの)文明は、ある共通の発展段階――農業の発生、都市の形成、国家構造の出現など――を経過してきており、この発展段階こそが、人類進歩にとって共通の(単線)軌道をはっきりと表すために利用可能な物差しを提供する、とされた。〔…〕文明の特質を展開するのに『失敗』した小社会は、『現在』(後には『近代』)とラベルが貼り直されたイメージから排除され、過去という後方にむかう小道沿いのさまざまなポイントに想像を介して位置づけ直される。」

都市がない、農耕よりも狩猟に生存の基盤をおいているように見える、など「大文明の物質的様式から逸脱」する度合が大きければ大きいほど、その小社会は、よりいっそう「古い過去の停滞せる残滓」であり、生きた化石なのだと想定された。

『辺境から眺める』,p.84.

「17,18世紀の商業植民地主義の拡大にともない、世界規模の経済システムに強引に編入された小社会からみると、」グローバルな『文明』社会による資源開発、すなわち「毛皮、魚、その他の自然資源の物質的な開発=搾取は、先住民族経済にみられた既存の均衡を混乱させ、」極端に狩猟、漁撈に特化させて自給農耕を衰退させるなど「よりいっそう不安定な生存様式へと先住民族共同体を押しやっていった。こうした(狩猟依存の)生存形態こそ、商業植民者のすぐ後につづいてこの地に到着した探検家や研究者たちによって、もっとも『原始的』と定義されたものにほかならない。〔…〕

先住民族とは滅びゆく運命にあるものだと定義するような、ひとつの大きな物語を作出する研究者たちによって、共同体の存在そのものが掘り崩され、破壊されていった。」

『辺境から眺める』,p.85.

つまり、近代の初頭に先住民社会に分け入って、伝統的に安定していた社会を混乱させ、破壊して行ったのは、暴力的な探検家や冒険商人たちだけではなかったのです。かれらの後に引き続いてやってきた地理学、民族学、動植物学の研究者たちも、先住民社会の破壊に一役買いました。

学者たちは、暴力的な破壊や、殺人、物質的な収奪をしたわけではありません。かれらの学術的調査の個々の成果の多くは、現地の生物相や地下資源、文字がないために伝えられなかった先住民の習俗や、すぐれた工芸を記録して今日に伝えており、先住民自身にとっても貴重な精神的財産となっています。しかし、その一方で、かれらの打ち建てた民族誌学は、先住民とその社会を「滅びゆくもの」として運命づけるイデオロギーを浸透させたのです。先住民自身、“文明”の進んだ知識を学ぼうとすればするほど、このイデオロギーの呪縛に捕らえられるほかはありませんでした。

こうして、先住民の共同体は、物質的に破壊されただけでなく、先住民自身によって価値のないものとして見下され、儀礼と習俗は魂を抜き取られ、村人たちの間の絆は、ばらばらに破壊されていったのです。「共同体の存在そのものが掘り崩され、破壊されていった。」とは、そのような事態を指しています。

東部シベリアへのロシア「帝国の拡大は自然や人間の多様性にかかわる研究と緊密に絡みあっていた。ムラヴィヨフが指揮したアムール川を下る最初の軍事遠征〔1854年。実際に遠征隊を率いたのは海軍軍人ゲンナジー・ネヴェリスコイ。シベリア総督ムラヴィヨフは、皇帝の認可を取って遠征を後援した―――ギトン注〕には、ロシア地理学協会シベリア支部から3人の代表が参加していた。〔…〕ちょうど 10年前の 1845年、〔…〕帝国アカデミーは若きレオポルド・フォン・シュレンクに極東シベリア遠征を委任し、彼に同地域の住民(その歴史、習慣、言語)ばかりではなく、サハリンやアムール川下流域の気象学や動物学をも調査研究するという重責をあたえた。結局、この重い課題に応えるのが、彼のライフワークとなった。」

『辺境から眺める』,pp.96-97.

「ロシアと同様、日本においても、民族誌学の発展は西洋列強に支配された世界のなかで国民的アイデンティティを探究する営みと切り離しがたく結びついていた〔…〕日本の文脈では、真の国民の魂を探究する営みは関心の焦点を、日本民族の本質と起源にかんする問題に絞り込んでいた。」

鳥居龍蔵ら、当時の日本の民族誌学者たちは、「日本民族の起源という問題を徹底的に調査し、日本人とその北方の近隣者、とりわけアイヌとの関係について議論を闘わせていた。

彼らの著作も、ロシアでの同種の論考とおなじように、植民地が拡大する過程と切り離しがたく絡みあっている。」日本人にとって、「ロシアの民族誌学が実践的な価値をもったのは、そこには当該地域についての以前の植民地統治者〔つまりロシア人―――ギトン注〕の洞察がふくまれていたからにほかならない。そして実際、この洞察はその後の日本の植民地政策を領導することになろう。〔…〕

鳥居は先住民族文化のさまざまな面に、とりわけ伝統的な木彫や刺繍の技術に敬意をはらった。しかし、かれが提示するものを全体としてみるならば、それは『自然に滅び行く運命に陥って居る民族』という描像であった。すなわち、」「その消えゆく文化に関心が寄せられる」のは、もっぱら、「いまなお日本の石器時代という過去の痕跡をとどめている」標本として、日本民族の起源と発展史の探究に貢献するからなのであった。

「隠された基本イメージが保存、強化され、それが普遍的な真理の地位を獲得してゆく。先住民族諸社会は、操作可能な仕切られた『人種』『民族』へと分類され、『民族』は、時系列の位階制にしたがって、」発展段階上の遠い、あるいは近い「過去に位置づけられる。」

『辺境から眺める』,pp.107-108,110-111.

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡