つまり、ブルカニロ博士の“激励”シーンが消え、かわりにカムパネルラの水難場面が書かれた〔第4次稿〕では、たとえ“黒帽子”の男が登場しても、その“お説教”は“お説教”としての意味をほとんど完全に漂白されているのです。“黒帽子”の男は、もはや“指導者の化身”などではなく、あの「鳥捕り」などと同類、ジョバンニの“夢”に登場しておかしなことを言う、奇体な脇役の一人でしかありません。

作者自身、〔第3次稿〕を書く前には‥“黒帽子”の男を構想した段階では、それを決定的で説得的な“本当のたった一人の神”のような存在として登場させる意図は持っていなかったのです。賢治の構想メモには、↓つぎのように記されています。

「黒衣の歴史家があやしい歴史の著述を示す。」

つまり、作者自身は、“黒帽子”の語る“本の本”やら“歴史の歴史”やら、「実験」によって宗教は化学と同じになる‥‥などの話は、あくまでも「あやしい」言説にすぎない、信ずるに足るようなものではないと考えていたことになります!!

ともかく、ギトンとしても松澤氏の意見には賛成で、“黒帽子”のお説教はうるさくて余計で、きれいさっぱり削除されたほうがよいのでして、…もし残すとしても、それは“神”さまのお告げのようなものであってはならないと思います。そう思わなければ、「宗教も化学と同じになる」どころか、科学も文学も宗教と同じになってしまい、“宮沢賢治”そのものがエセ宗教教団の教祖になってしまいますw

ギトンは筑摩書房の肩をもつわけではありませんが、残された賢治の草稿の状態からは構想可能な“第4次稿B”にも、やはり作品テクストとして見た場合には欠陥が残ると思います。

たしかに、内容的には、読む者の解釈次第で、いろいろなことが言えるでしょう。「人を導く本当のたった一人の神として黒帽子の大人」が登場するという読み方もできるのでしょう。

しかし、組み上げた“第4次稿B”を通して読んでみると、どうもテクストの続き具合が良くないのです。無理に断片をつなぎ合わせたという印象をぬぐえません。この点では―――内容の評価とは別に―――かえって、筑摩版『(新)校本全集』の編集の妥当性が再認識されることになります。

ところで、ギトンは、かつて3年ほど前に、↑この〔第4次稿B〕とはまた別の“独自テクスト”を構想したことがありました↓

じつは、ギトン自身、↑この構想のことはすっかり忘れていましたw 最近、グーグル検索をしていたら、自分が3年前に≪あ〜いえばこーゆー記≫に書いた記事がひっかかってきて思い出したというわけです。

この構想というのは、ブルカニロ博士も“黒帽子”もいないけれども、〔第2・3次稿〕で、ジョバンニの“夢”の最後――“黒帽子”の後――に書かれている「マジェランの星雲」(A)と、天の川を多数の氷片が流れ下る描写(及び「大犬座のまばゆい三角標」シリウス)(B)は残すという選択です。「マジェランの星雲」は、『春と修羅』の「真空溶媒」でも書かれていて、保阪との交友に何らかの関係がありそうですし、氷片のほうは、「流氷(ザエ)」(文語詩稿五十篇)などの詩作品に同じモチーフが描かれているだけでなく、このクダリが復活すれば、『銀河鉄道の夜』で唯一、天の川の“水”がはっきりと見える場面になります。(マゼラン星雲からシリウスへの車窓風景の推移は、列車が天の川を一周して北半球に戻って来たことを示しています)いずれも、賢治の構想の中で重要な位置を占めていたことは否定できないでしょう。

(A)「そのときまっくらな地平線の向こうから青じろいのろしが、まるでひるまのようにうちあげられ、汽車の中はすっかり明るくなりました。そしてのろしは高くそらにかかって光りつづけました。

『ああマジェランの星雲だ。さあもうきっと僕は僕のために、僕のお母さんのために、カムパネルラのために、みんなのために、ほんとうのほんとうの幸福をさがすぞ』

ジョバンニは唇を噛んでそのマジェランの星雲をのぞんで立ちました。 」

(B)「天の川を数知れない氷がうつくしい燐光をはなちながらお互ぶっつかり合ってまるで花火のやうにパチパチ云ひながら流れて来向ふには大犬座のまばゆい三角標がかゞやきました。」『銀河鉄道の夜』〔第2次稿〕より。

なによりも、この2つのモチーフは、感覚的印象で言えば、

「何かいろいろのものが一ぺんにジョバンニの胸に集まってなんとも言えずかなしいような新しいような気がするのでした。」〔第3次稿〕

という、現実の世界に踏み出してゆくジョバンニの清新な気分へと、まっすぐにつながって行くものです。

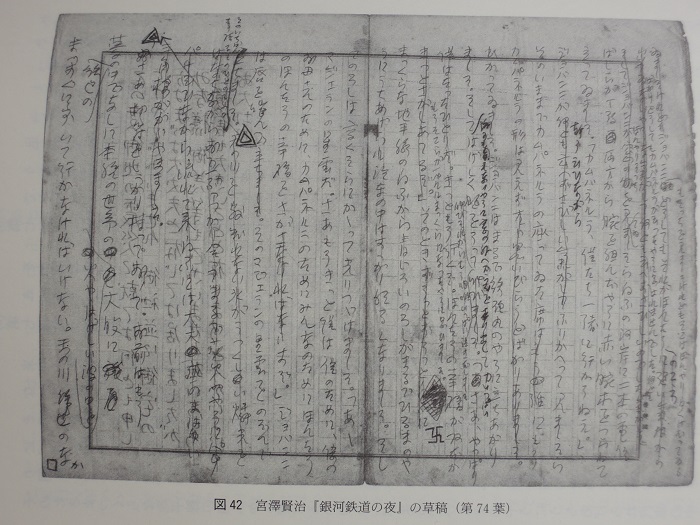

しかし、この構想を、〔第4次稿〕最終形の一つとして作り上げるのは、どうも無理があるようです。少なくとも、“氷片”とシリウスのほうは、縦の抹線でハッキリと消されているのです(↑上の原稿写真参照)。

そこで、この構想を生かす方法として考えられるのは、推敲逐次形の一つとして、たとえば〔第3次稿B〕として認めることだと思います。

【2】 カムパネルラ殺人事件

ご承知のように、現行『銀河鉄道の夜』〔第4次稿〕では、“夢”から醒めたジョバンニの行くさきざきで、“夢”を見るまえとはまるで正反対のことが起きています。

“夢”のまえにジョバンニが牛乳をもらいに行って断られた「牛乳屋」は、りっぱな「牧場」に変身しており、ジョバンニはそこで牛乳屋の主人から牛乳が配達されなかった理由を丁寧に説明されたうえ、まだ温かい牛乳を受けとり、主人はジョバンニに、

「ほんたうに、済みませんでした。」

と何度も謝るのです。

川岸では、“夢”のまえにジョバンニを嘲弄して無視した同級生たちの一人マルソーが走り寄って来て、カムパネルラの遭難のいちぶしじゅうを語るのです。その口調には、ジョバンニに対する嘲りも侮りもまったく見られません。

そして、カムパネルラの父はジョバンニに、ジョバンニの父がまもなく帰って来ることを告げます。

このような劇的な変化が書かれているにもかかわらず、これはジョバンニの受け取りかた、感じかたが変ったせいだと解説する人がいます。しかし、ギトンには全く理解できません。↑上の3点は、感じ方の違いとはどうしても思えないのです。たとえ、ジョバンニの態度が“夢”のまえとは違っていて、それが相手の態度に影響を及ぼしたとしても、「牛乳屋」が「牧場」になったり、まえは居なかった「主人」が出てきたり、ジョバンニの父が帰って来ることになったり‥‥、などは、ジョバンニの住む「町」の世界そのものが変化したとしか、説明できないことです。

“夢”から目覚めてすぐに、↓つぎのような描写があります。

「ジョバンニはばねのやうにはね起きました。町はすっかりさっきの通りに下でたくさんの灯を綴ってはゐましたがその光はなんだかさっきよりは熟したといふ風でした。 」

町の灯がさっきより「熟したといふ風」なのは、単なるジョバンニの感じ方ではなく、じっさいに「町」そのものが変化していることの現れ、あるいは、これから行くさきざきで変化して現れることの予示だと考えなければならないでしょう。

なにゆえに、このような変化が起きたのか?‥いろいろな読み方がありうるでしょうけれども、端的に言ってどうしても見逃せないのは、これらのジョバンニに“有利”な変化と刺し違えるようにして、カムパネルラが居なくなるという大きな変化もまた起きていることです。

カムパネルラが死んだ、ないし居なくなったのとひきかえに、あるいはカムパネルラが居なくなったとたんに、すべてはジョバンニの思いどおりに進むようになった!‥‥

そこに因果関係を見ることを、私たちはためらいますけれども、これほど劇的な両様の変化があれば、‥‥カムパネルラが居なくなったおかげで、すべてはうまくいくようになった‥‥と、そこに因果関係を見るのは、ごく自然な考え方でしょう。

逆に言えば、ジョバンニの「幸い」を邪魔していたのは、カムパネルラの存在だった‥‥ということになります。

もっとも、ここでひとつの“宗教的”な解釈はありうるでしょう。カムパネルラの“自己犠牲”の死が、ジョバンニとジョバンニの母と、そして「みんな」に「幸い」をもたらしたのだと。

しかし、“銀河の旅”の中で、どこまでも共に「幸い」を求めて行こうとするジョバンニに対して、カムパネルラは、「あゝきっと行くよ。」と言いながら、自分ひとりの「ぼくのお母さん」のもとでの「幸い」を求めて去ってしまうのです:

「『あゝきっと行くよ。あゝ、あすこの野原はなんてきれいだらう。みんな集ってるねえ。あすこがほんたうの天上なんだ あっあすこにゐるのぼくのお母さんだよ。』カムパネルラは俄かに窓の遠くに見えるきれいな野原を指して叫びました。

ジョバンニもそっちを見ましたけれどもそこはぼんやり白くけむってゐるばかりどうしてもカムパネルラが云ったやうに思はれませんでした。何とも云へずさびしい気がしてぼんやりそっちを見てゐましたら向ふの河岸に二本の電信ばしらが丁度両方から腕を組んだやうに赤い腕木をつらねて立ってゐました。『カムパネルラ、僕たち一諸に行かうねえ。』ジョバンニが斯う云ひながらふりかへって見ましたらそのいままでカムパネルラの座ってゐた席にもうカムパネルラの形は見えずジョバンニはまるで鉄砲丸のやうに立ちあがりました。」

むしろ、こうした物語の筋から考えられるのは、作者は、“自己犠牲”を決して良いものだとは思っていなかったのではないかということです。良い・悪いという倫理的教条から自由であるべき小説ないしフィクションの―――『銀河鉄道の夜』は童話というより小説です―――原則を踏まえれば、つぎのように言うほうがよいかもしれません:“自己犠牲”は、いかにまばゆい倫理的輝きをもっていようとも、それは人々をばらばらにしてしまう、そういう性質ないし“力”をもっているのだと。

そういえば、“銀河の旅”に登場するタイタニック難船者の「青年」について、↓つぎのような作者の構想メモがあります:

「青年まづ影を没する。同船者おのおのの経路を行く。」

この「青年」もまた、“自己犠牲”を選んで死出の旅に旅立ち、この場にいるわけです。その「青年」が「影を没する」―――カムパネルラと同じように消える?―――、そのあと同船の犠牲者たちは、「おのおのの経路を行く」。(なお、「おのおのの経路を行く」は、ベートーヴェン第9交響曲の『歓喜の歌』[シラー作詩] の一節:Laufet, Brüder, eure Bahn,/ Freudig wie ein Held zum Siegen. はらからよ、各々の経路を行け、勝利に向う英雄の如く朗かに――から採ったのでしょう。そこでは、別離の悲しみよりも自由の尊さと喜びが歌われています)

じっさいの『銀河鉄道の夜』は、この構想に沿っては書かれませんでしたが、〔第2次稿〕あたりで作者は、この「青年」が、「主よ、みもとに近づかん」の合唱を聞いて動揺するありさまを、いったん書いてまた消しています。作者の構想の中では、「青年」もまた迷いと動揺にみちた存在なのです。

ともかく、ジョバンニが“銀河の旅”から帰って来た後の「町」の変化について言えば、カムパネルラの“死”によって生じた・そうした劇的な変化は、ジョバンニ以外の「町」の人々をも動揺させずにはいないように思われます。

川岸で、ジョバンニが近づいて来た際にカムパネルラの父が示す態度には、そうした動揺が見えるのです:

「すると博士はジョバンニが挨拶に来たとでも思ったものですか しばらくしげしげジョバンニを見てゐましたが

『あなたはジョバンニさんでしたね。どうも今晩はありがたう。』と叮ねいに云ひました。

ジョバンニは何も云へずにたゞおじぎをしました。」

この「しばらくしげしげジョバンニを見て」いるという態度は、“夢”のまえの「牛乳屋」で、ジョバンニをすげなくあしらう下女が、ジョバンニに対して示す態度と同じなのです。つまり、カムパネルラの父・博士は、ジョバンニに話しかける前の最初の瞬間には、怪訝な面持ちでジョバンニをじっと見ているのです。

博士をはじめとする「町」の人々にとっては、ジョバンニは依然として“異物”なのかもしれません。しかし、次の瞬間に博士は態度を改めて、「ていねいに」話しかけます。ここには、事態が変化してしまった―――ジョバンニは、無視すべき“犯罪者の息子”から、以前そうであった“大切な友人の息子”の位置に復した―――ことによる、博士の動揺が見てとれると思います。

そして、ジョバンニ自身もまた動揺しているのです。↓つぎのように締めくくられた〔第4次稿〕の最終行は、突然の“世界”の変化に、喜ぶでも感動するでもなく、ただ戸惑うほかはない彼の気持ちをありのままに描いていると言うべきでしょう:

「ジョバンニはもういろいろなことで胸がいっぱいでなんにも云へずに博士の前をはなれて早くお母さんに牛乳を持って行ってお父さんの帰ることを知らせやうと思ふともう一目散に河原を街の方へ走りました。」

賢治の草稿を見ると、作者はこの部分で何度も書いては消ししたうえ、結局↑この、長編小説の結末としては何ともおさまりの悪い形で放置することになったと思われます。その過程で、別紙原稿1枚分を書いたうえ、それを全部斜線で抹消してもいるのです。

ここに見られるのは、ジョバンニの戸惑いである以上に、事態の展開をどう受け入れてよいか迷い続けている作者自身の戸惑いなのです。

松澤氏の上記の本で指摘されている〔第4次稿〕の場面なのですが、「午後の授業」の後で、数人の級友たちは授業が終っても家に帰らず、学校の桜の木の下でカムパネルラを中心に集まっています。そこから推測されることは、カムパネルラ自身の気持ちとしては、彼はジョバンニの友人などではない。むしろ、

「ジョバンニ、らっこの上着が来るよ。」

とジョバンニに嘲罵を浴びせる同級生グループの首領なのだ!‥ということです:

「ジョバンニが学校の門を出るとき、同じ組の七八人は家へ帰らずカムパネルラをまん中にして校庭の隅の桜の木のところに集まってゐました。それはこんやの星祭に青いあかりをこしらえて川へ流す烏瓜を取りに行く相談らしかったのです。」

高橋源一郎『銀河鉄道の彼方に』は、『銀河鉄道の夜』をもとにしたパロディ小説ですが、つぎのような場面があります:

「その時でした。C**の目が妖しく光るのを、G**は感じました。

『G**、きみのアンテナは、どんな電波をキャッチしたんだい? もしかして、きみがキャッチしたのは、これなのかな?』

その瞬間、C**は、手を後ろに伸ばし、まるで着ぐるみを脱ぐように、C**自身を脱いでしまったのです。そして、そこには、なにもありませんでした。

『C**!』

G**は、自分の叫び声で目を覚ましました。」

この小説では、この場面を最後に、カムパネルラは出て来なくなります。

ジョバンニにとってカムパネルラは、こういう存在だったのかもしれません。それは恐ろしい想像ですが、賢治の構想の中にはあったことのような気がします。

【3】 ≪心象スケッチ≫から“神話の破壊”へ

最近、『銀河鉄道の夜』に関して、中村三春氏の≪レトリック分析≫という視角から大いに学ばせていただいたわけですが、そうした言語的・文学的な方向とはまた別に、もう少し科学や現象学に近いほうからも勉強してみようかと思っています。

そこで改めて読み直しているのが、エルンスト・カッシーラーです。

カッシーラーは、しばらく前には翻訳もいろいろと出て一世を風靡した感がありましたが、最近では、講談社学術文庫の『国家の神話』以外は在庫も品切れになっているようで、あまり読まれていないのではないかと思います。しかし、カッシーラーは哲学と言うよりは哲学史の面が大きく、ガリレイ、ニュートン、アインシュタインといった自然科学との関連も深くて、哲学の素人である私たちにとっては、比較的読みやすいのではないかと思います。少なくともフッサールやメルロ=ポンティよりはずっと読みやすい(^^)。

フッサールとメルロ=ポンティに関しては、宮沢賢治のあの自然の描き方を理解するために利用できないかということで、↓こちらで悪戦苦闘(?)しているわけですが、読んでくださった方には、いくらかでも参考になったらよかったのではないかと思っています:

【参考】⇒:【序説】宮沢賢治の《いきいきとした現在》へ【第4章】(i)

【参考】⇒:【序説】宮沢賢治の《いきいきとした現在》へ【第4章】(ii)

カッシーラーに関するセミナーのポスター

(メキシコ国立自治大学)

そこで、カッシーラーですが、どのへんから説明するのがいいのか‥、やはり『実体概念と関数概念』というあたりから...

私たちは中学校で物理を学びはじめると、「力」とか「速度」とか「質量」というものが、いきなり出てくるわけですが、

〇「力」とは何ぞや?

〇「質量」とは何ぞや?

〇「速度」とは、「時間」とは何ぞや?

といったことを突き詰めて議論するわけではありません。むしろ重要なのは、

F = m・v/t

という“公式”を覚えることです。つまり、「速度」を「時間」で割って「質量」をかけたものが「力」の大きさに等しくなるという≪関係≫のほうが重要なわけです。

ガリレイ以前の古代・中世の自然哲学者ならば、「力」とは何ぞや? 「時間」とは何ぞや? といった≪実体≫の議論に熱中したかもしれませんが、近代科学で重要なのは、それぞれの≪実体≫が何かということよりも、それらの間の≪関係≫が、どうあるかということなのです。

≪関係≫とは、数学的に言えば「関数(function)」ですし、function には「機能」という日本語訳もあります。「関数」と「機能」は同じことなのです。

物理学の体系は、荒く言えばこういう「関数」がたくさん集積したものです。「力」とは何か? 「質量」とは何か? ということは、こうした「関数」によって、ほかのものとの≪関係≫が明らかになるなかで、おのずと理解されてくるわけです。

「一般に、物理学的空間は力の空間として特徴づけられる。だが、力という概念は、純粋に数学的に捉えられれば、法則の概念に、つまりは関数の概念に帰着する。」カッシーラー,木田元・訳『シンボル形式の哲学』,(二),1991,岩波文庫,p.194.

このような≪関係≫の網の目によって≪世界≫を理解し表現しようとする方式を、私たちは物理学以外にもいろいろ持っています。数学、化学、生物学、‥ といった個別科学がそうですし、宗教、哲学、神話といったものも、やはり、「神」とか「霊魂」といったさまざまなシンボル―――科学の体系で「力」や「質量」や「エネルギー」が果たしているのと同じ役割をもつ―――によって≪世界≫を理解し表現するものです。

同じ一つの≪世界≫に対して、さまざまな≪シンボル形式≫があり、それぞれが異なる体系を持っていて、それぞれ別個の世界像を描いていて、‥それでいて必ずしも矛盾するわけではありません。とくに、個別科学の間では調和が保たれていて、それぞれに異なる見方が、互いに補完し合い助け合う局面が見られます。

それどころか、科学と宗教の間や異なる宗教の間、また科学と神話の間にも、そうした調和の局面はやはり見られるのではないかと思います。

そもそも、これらのさまざまな≪シンボル形式≫の根底をなしている「言語」というものが、ひとつの≪シンボル形式≫の体系です。つまり、私たちの見ている≪世界≫というものは、そのときどきに一つの、あるいはいくつかの≪シンボル形式≫を媒介として見ているのであって、私たちは、≪シンボル形式≫を通さないことには≪世界≫を見ることさえできないのだ―――極端に言えば、そういうことになると思います。

そして、いまちょっと思いついているのは、雲の流れを氷河のように見たり、ススキの穂は「銀や貝殻でこさえ」られていると言う賢治特有の“鉱物的自然観”もまた、そうした≪シンボル形式≫のひとつではないかということなのです:

「氷河が海にはいるやうに

白い雲のたくさんの流れは

枯れた野原に注いでゐる」

「左手の渚には、波がやさしい稲妻のやうに燃えて寄せ、右手の崖には、いちめん銀や貝殻でこさえたやうなすすきの穂がゆれたのです。」

「人間による世界の対象化としての文化的ないかなる営みもまさにシンボルを形成する営みにほかならない、〔…〕

彼〔カッシーラー―――ギトン注〕においては、一方では、科学的世界のみならず言語的世界や神話的世界などもシンボルによって形成される文化的な世界として、つまりシンボル形式として統一的に把握できる〔…〕他方では、各世界がもつ固有性もそれぞれの世界を構成するシンボル・システムの機能的な特異性から説明することが可能となる。」『現象学事典』「シンボル形式の哲学」

「われわれによる対象構成・対象理解のすべてがシンボルの形成を媒介にして成り立つとされている〔…〕言語的、神話的、宗教的、科学的、芸術的世界像などがそれぞれ相対的に独立したシンボル形式として捉えられたのである。」『現象学事典』「シンボル形式」

「様々なシンボル形式は、それぞれ世界把握の固有の態様を表現するものである。たとえば、神話や宗教は情動の、言語は知覚の、芸術は直観の象徴的表現なのである。いずれも現実了解、いわば観念的な世界創造の固有のオルガン〔Organ:器官,機構―――ギトン注〕として、理論的・科学的認識と並んで、独自の課題と権利をもっている。〔…〕

カッシーラーによれば、人間のあらゆる認識は歴史的文化の象徴的カテゴリーによって組織化されるものである。〔…〕

人間にとって、あらゆる現実は、究極的には、人間精神そのものが歴史的発展の過程の中で作り出した文化的現実あるいは象徴的現実である。〔…〕人間精神は自らの経験や思想の織りなす象徴の世界に住み、さらにこれを利用し、それによってこのような世界にたいする新しい展望を獲得し、ついには、この世界を克服するにいたる〔…〕

こうして象徴的思考こそ、人間の自然的慣性を克服して、人間に新しい能力――人間的宇宙を不断に再建し、理想的世界を築き上げる能力を与えるものにほかならない。」カッシーラー,宮田光雄・訳『国家の神話』「訳者解説」,2018,講談社学術文庫,pp.565-568.

解説のこの最後のクダリは、『銀河鉄道の夜』での「黒い帽子の大人」の“歴史の歴史”の話に似ていないでしょうか?‥つまり、私たちのもつ世界像は、私たちが属する歴史的文化による規定を免れないと同時に、その一方で、不断に新しい≪シンボル形式≫を生み出して世界像を革新し、歴史的な制約を克服してゆく能力もまた、人類は有していることになります。

そういう点でも、カッシーラーは、宮沢賢治の同時代者として、賢治が脳裡に描いていながら言い尽くせなかった構想を、代弁しているかもしれません。

とくに、『国家の神話』でこれが重要なのは、ナチスによる人種主義の神話が、高度に知的な現代人の心をなぜとらえてしまったのか、またいかにしたらそれを克服してゆけるのかを、カッシーラーはここで示そうとしているからです。カッシーラーはユダヤ人であり、迫害を避けて亡命したアメリカで 1944年この遺著を書いたのです。このことは、シベリア出兵から満州事変に至る軍靴の音を聞きながら創作を続けた宮沢賢治にも、通じるところがあると思います。

カッシーラーの主著『シンボル形式の哲学』の第1巻は「言語」、第2巻は「神話的思考」、第3巻は「認識の現象学」と題されていて、“シンボル形式”として解明される人間的現実のなかでも、とくに「神話」に重点のあることが解ります。

そして、宮沢賢治の場合には、中村三春氏によれば、“神話”のほころび、パラドックス、‥すなわち神話のパロディを提示して“神話的思考”を破壊することこそが、その創作的営為の目標にほかなりませんでした。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ□ コメントを書く□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[

戻る]

彡

彡