12/24の日記

18:57

【宮沢賢治】《心象》の原風景(2)―――“異世界”との境界か?

---------------

.

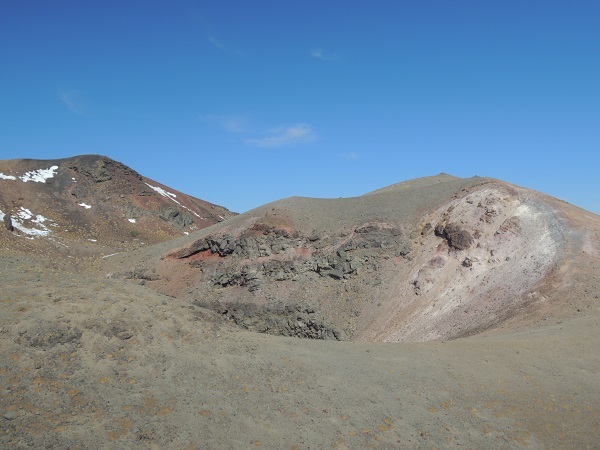

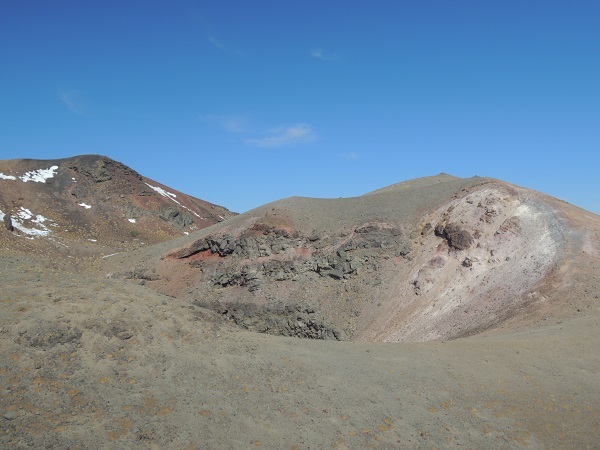

岩手山、鬼ヶ城

『春と修羅・第1集』収録の「東岩手火山」―――1922年9月18日の日付をもつこの詩は、作者が生徒たちを連れて、深夜の岩手山頂を散策した体験を記しています。

夕方に滝沢駅で下車して歩き出し、夜半過ぎに9合目の小屋に着き、御来光を待つスケジュールは、当時の信仰登山ではごくふつうでした(⇒:《ギャルリ・ド・タブロ》岩手山(2)):

東岩手火山

月は水銀、後夜(ごや)の喪主

火山礫は夜の沈澱

火口の巨きなえぐりを見ては

たれもみんな愕くはづだ

(風としづけさ)

いま漂着する薬師外輪山

頂上の石標もある

(月光は水銀、月光は水銀)〔…〕

『春と修羅(第1集)』より「東岩手火山」

【参考】⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》【54】東岩手火山

「後夜」は、仏教での時刻の表し方で、午前3〜5時ころにあたります。

【参考】⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》5.3.6

「 (風としづけさ)」

とあります。静かだけれども、冷たい風が吹いているのです。「外輪山」一帯が強風にさらされていることは、

「いま漂着する薬師外輪山」

という表現からもわかります。

しかし、外輪山が「漂着する」という表現は、いささか変っています。東岩手火山の頂上カルデラが、海に浮かぶ巨きな船のように、大気(風)に運ばれて作者らの眼の前に「漂着」した。つまり、ここでは、頂上カルデラが大気圏に漂うものとして見られています。

“お鉢”と呼ばれる頂上カルデラは、8〜9合目から見上げると、見るからに巨大で重量感のあるオブジェなのですが、にもかかわらず、この重い物体を浮かべて支えるだけの嵩と存在感のあるものとして、大気の層がイメージされているわけです。

東岩手火山 航空写真

↑上に引用した冒頭部分の後には、作者が、頂上カルデラ(外輪山)のへりの上で、生徒たちに地形や気象の説明をしているようすが、直接説話の形で再現されています。

分厚い嵩のある海の水のような大気層がイメージされているせいでしょうか、作者は、この2000メートル級の火口壁の上で9月の風に吹かれているにもかかわらず、寒さを感じていないようなのです。「麓の谷の底よりも/‥/却つて暖かなくらゐです」と生徒たちに説明しています↓

《じつさいこんなことは稀なのです

わたくしはもう十何べんも来てゐますが

こんなにしづかで

そして暖かなことはなかつたのです

麓の谷の底よりも

さつきの九合の小屋よりも

却つて暖かなくらゐです

今夜のやうなしづかな晩は

つめたい空気は下へ沈んで

霜さへ降らせ

暖い空気は

上に浮んで来るのです

これが気温の逆転です》

『春と修羅(第1集)』より「東岩手火山」

大気の「逆転層」ができていたのは事実かもしれませんが、この時居合わせた生徒たちの一人が数十年後に語った回想でも、火口壁の上は、たいへん寒かったと言っています。

賢治は山慣れているうえに、岩手山に対する信仰心のせいもあってか、頂上では寒さをあまり感じなかったようです。たとえば、高等農林在学時に保阪と登った思い出を書いた書簡でも、疾風にあおられて抱き着く保阪に対して、賢治は吹きすさぶ寒風の中に立ちつづけていることがわかります:

「また頂にいたり、一人の人は感激のあまり皮肉のあまりゲートルを首に巻きつけ、また強い風が吹いて来て霧が早く早く過ぎ行きわたくしの眼球は風におしつけられて歪み、そのためかまたはそうでなく本統にか白い空に灼熱の火花が湧き、すみやかに散り、風を恐れる子供は私にすがりついたのでした。」

宮沢賢治書簡[94]〔1918年12月10日頃〕保阪嘉内宛て、より。

【参考】⇒:《ギャルリ・ド・タブロ》岩手山(2)

《こんなことはじつにまれです

向ふの黒い山……つて、それですか

それはここのつづきです

ここのつづきの外輪山です

〔…〕

これから外輪山をめぐるのですけれども

いまはまだなんにも見えませんから

もすこし明るくなつてからにしませう

〔…〕

お日さまはあすこらへんで拝みます》

黒い絶頂の右肩と

そのときのまつ赤な太陽

わたくしは見てゐる

あんまり真赤な幻想の太陽だ

《いまなん時です

三時四十分?

ちやうど一時間

いや四十分ありますから

寒いひとは提灯でも持つて

この岩のかげに居てください》

『春と修羅(第1集)』より「東岩手火山」

作者と生徒たちとの会話から、午前3時40分という正確な時刻がわかります。また、「寒いひとは提灯でも持つて‥」と言っていることから、やはり生徒たちは寒さにふるえているのがわかります。

この詩「東岩手火山」は、作者の生徒への説明や生徒たちとの会話を記した常識的な意識での文と、日常的な見方を脱して周囲の風景に没入してゆく詩的な文とが、交互に書かれているので、作者の詩的観察、つまり《心象スケッチ》の行なわれ方が、如実にわかるのです。作者は、教師として生徒たちに接する日常的な意識と、《心象スケッチ》を行なう意識のあいだを、たえまなく往復しているように見えます。

「黒い絶頂の右肩と」以下の4行は、これから御来光を見る予定について自分のした説明に触発されて、作者の眼の前に浮かんだ「幻想の太陽」を語っています。

東岩手火山“お鉢” 不動平から。

さうだ、オリオンの右肩から

ほんたうに鋼青の壮麗が

ふるえて私にやつて来る

『春と修羅(第1集)』より「東岩手火山」

「ふるえて私にやつて来る」という表現から、ここでも強い風が吹いていることを感じないでしょうか?

「風」といえば、『注文の多い料理店』「序文」の

「これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらつてきたのです。

ほんたうに、かしはばやしの青い夕方を、ひとりで通りかかつたり、十一月の山の風のなかに、ふるへながら立つたりしますと、もうどうしてもこんな気がしてしかたないのです。」

という部分が思い出されます。奥山文幸氏によれば、賢治にとって「物語る風の吹く場所」とは、「死んだ他者との接点」であり、「異なった世界の接する境界」にほかならないのです:

「『風』,『野はら』,『鉄道線路』がなぜ併置されているのかに注目したい。三者とも『おはなし』をもらう場所である〔…〕『林や野はら』は、『わたくしはこのおはなしをすきとほった秋風から聞いた』(『鹿踊りのはじまり』)という表現でも明らかなように、物語る『風』の吹く場所であるであるから当然である〔…〕

『風林』に典型的に見られるように、死んだ他者との接点は《通信》による。汽車の中にいると死者と出会うのであり、汽車に乗り続けることが必要なのだ。同様に、風の中に立ち続けることが必要なのだ、とも言える。」

奥山文幸『宮沢賢治「春と修羅」論』,1997,双文社出版,pp.202-203.

「《風》の境界的な形象が最も頻出するのが、『風景とオルゴール』詩群なのである。〔…〕

賢治における《風》とはなにか。天沢氏が言うように、それは『語りのオリジン』であり、『異なった世界の接する境界でこそ物語る風は生まれた』と栗原氏が言うようなものであろう。」

奥山文幸『宮沢賢治「春と修羅」論』,pp.206-207.

奥山氏の構想からは、「風」の吹く「境界」とは、“異世界”との境界、“死者の住む他界”と接する場所であるように読みとられているのですが、奥山氏が引いている栗原敦氏の論考に遡って見ると、賢治が“風のなかに立つ境界”は、もっと広い意味に理解されていることがわかります:

「序文では、風からもらったとか、風が物語ったとかは記されていないけれども、『十一月の山の風』もまた物語ったことはたしかなのだ。

たとえば『鹿踊りのはじまり』のはじめには、『わたくしが疲れてそこに睡りますと、ざあざあ吹いていた風が、だんだん人のことばにきこえ、やがてそれは、いま北上の山の方や、野原に行はれてゐた鹿踊りの、ほんたうの精神を語りました。』とあり、終りは『それから、さうさう、苔の野原の夕陽の中で、わたくしはこのはなしをすきとほつた秋の風から聞きいたのです。』とむすばれているように。〔…〕

未完のままの草稿作品『サガレンと八月』をながめてみるとよい。冒頭、風は『農林学校の助手』である『私』に『何の用でこゝへ来たの、何かしらべに来たの、何かしらべに来たの。』と話しかける。『私』はそれをうけて、やがて風や波とことばを交わしてゆくのだが、ついには『そして、ほんたうに、〔…〕風のきれぎれのものがたりを聴いてゐるとほんたうに不思議な気持がするのでした。それも風が私にはなしたのか私が風にはなしたのかあとはもうさっぱりわかりません。』と語るようになってゆく。いつの間にか『私』は風と重なり、『風のことば』を読者につなぐ語り手と化してしまうのである。

要するに、語り手を介して読者に伝えるべき未知の世界を知っている者、それが風なのだった。言いかえれば、すでに知られている世界(事がら)と未知の世界(事がら)の間を自由に行き来し、新しい知見、見すごされていた真実、違った物の見方、そういったものを与えてくれる存在として風はあった。異なった世界の接する境界でこそ物語る風は生まれたのだ。」

栗原敦『宮沢賢治――透明な軌道の上から』,1992,新宿書房,pp.180-181.

つまり、賢治が『注文の多い料理店』「序文」や多くの童話の“枠”の部分で語っている“風”の役割は、それを先入見なく読みとれば、読者にとって既知の“世界”と未知の“世界”とをつなぐものであり、それが、ある場合には“死者の世界と生者の世界の境界”で「通信」を媒介するものともなるのです。

しかし、賢治の「物語る風」の吹く「境界」を、つねに“死者と生者の境界”“此界と異界との境界”というように狭く限定してしまうのは、――まして、そこに常に“とし子”を読みこんでしまうのは――あまりにも思い込みの過ぎた読み方だと言わなければならないでしょう。

じっさい、私たちがいま検討している「東岩手火山」は、とし子生前の日付(1922年9月18日)であり、死者との「通信」が問題になるような詩篇ではないのです。

栗原氏が正しく把握しておられるように、“風の吹く境界”とは、「新しい知見、見すごされていた真実、違った物の見方、そういったもの」と接する場所でもあります。フッサールの現象学を援用して解明されるような現象の見方(⇒:【序説】宮沢賢治の《いきいきとした現在》へ・第3章)も、そこには含まれています。

宮沢賢治の言う「心象スケッチ」とは、そういった広い意味での「未知の世界」の観察だと言ってよいと思います。

岩手山、妙高火口 左の頂は薬師岳。

ともかく、そういうわけで、宮沢賢治にとっては、《風》がひっきりなしに吹いている野はらや山頂、あるいは、作者や他の人々を乗せた列車が風のように駆け抜けてゆく鉄道線路は、広い意味での⦅異世界⦆と接する場所であり、⦅風⦆や⦅汽車⦆は異世界との通信手段、⦅シグナル⦆や⦅灯台⦆や高い樹の梢は、異世界との境界標識なのだと思います。

(つかれてゐるな、

わたしはやつぱり睡いのだ)

火山弾には黒い影

その妙好(みやうこう)の火口丘には

幾条かの軌道のあと

鳥の声!

鳥の声!

海抜六千八百尺の

月明をかける鳥の声、

鳥はいよいよしつかりとなき

私はゆつくりと踏み

月はいま二つに見える

やつぱり疲れからの乱視なのだ

かすかに光る火山塊の一つの面

オリオンは幻怪

月のまはりは熟した瑪瑙と葡萄

あくびと月光の動転

『春と修羅(第1集)』より「東岩手火山」

「妙好の火口丘」は、東岩手火山のカルデラ“お鉢”の中にある火口で、ふつうは「妙高」と書きます(↑写真参照)。

「鳥の声」――飛んでゆく鳥もまた、“異世界”との間を行き来するものです。とくに、夜の空を横切って行く鳥は、物語の展開の中で重要な場面に現れます。たとえば、『銀河鉄道の夜』で、ジョバンニが「天気輪の丘」の頂上に出た時、夜空を一羽の鳥が「鳴き続けながら」飛んで行ったとあります:

「そのまっ黒な、松や楢の林を越えると、俄かにがらんと空がひらけて、天の川がしらしらと南から北へ亘っているのが見え、また頂の、天気輪の柱も見わけられたのでした。つりがねそうか野ぎくかの花が、そこらいちめんに、夢の中からでも薫りだしたというように咲き、鳥が一疋、丘の上を鳴き続けながら通って行きました。」

この「鳥」について、天沢退二郎氏は、

「この鳥は、カムパネルラとの地上での別離によるそうした裂け目そのものに沿って飛ぶジョバンニの、いわば《未来圏からの影》にほかならない。」

入沢康夫・天沢退二郎『討議「銀河鉄道の夜」とは何か』,新装版,1990,青土社,p.77.

と指摘したことがあります。たしかに、『銀河鉄道の夜』では、ジョバンニのいる地上世界と、カムパネルラの向かう“死者の世界”との境い目を飛ぶ趣が強いのですが、「東岩手火山」の場合にも、作者と生徒たちの属する日常意識の世界と、広い意味での“異世界”の境界を横切る“使者”(運び手、「郵便脚夫」)として現れているのだと思います。

「幾条かの軌道のあと」―――火口丘の斜面に見えるすじは、噴出物が転がったか水の流れた痕と思われますが、作者はそれを、鉄道の軌道跡のように感じます。「軌道」もまた、“異世界”との境界標識なのです。

「オリオンは幻怪」―――賢治は、しばしばオリオン座を「幻怪」と呼んでいます(『春と修羅』収録「昴」など)。この「東岩手火山」の前のほうでも、

「〔…〕オリオンの右肩から

ほんたうに鋼青の壮麗が

ふるえて私にやつて来る」

と書いていました。オリオン座がなぜ「幻怪」なのかは、よくわかりません。オリオンは、連れている猟犬シリウスとともに、冬の星空でいちばん目につきやすい星座ですから、賢治にとっては、夜空に怪しい映像が浮かんで見えるきっかけになったのかもしれません。

ところで、今回シリーズのタイトルを「《心象》の原風景」としたのは、私たちの日常世界、私たちの眼に見える自然のなかに“異世界”を見透してゆくような宮沢賢治の詩的営為――《心象スケッチ》の眼は、どのようにして養われたのか?……その発生の道すじをたどることによって、賢治の《心象》をよりよく理解しようという試みです。

そのためには、もっとも初期の、中学生時代の短歌にまで遡るのも、ひとつの方法ですが、…とりあえずは、『春と修羅』収録の《心象スケッチ》が書かれる直前の時期に作成されたと見られる『冬のスケッチ』に目を向けたいと思います。

とくに注目したいのは、当時日本に入って来た新しい芸術様式――映画――が、賢治の想像力に及ぼした影響です。映画と言っても、当時はまだ無声映画――「活動写真」と呼ばれました――です。あるいは、無声映画より前段階の「キネオラマ」という、静止画像を鑑賞するものも行われていました。

それらが『冬のスケッチ』に、どう描かれているか‥ 先取りして言ってしまうと、じつは、映画が単に賢治に影響を及ぼしたというよりも、宮沢賢治という人は、およそ他の人にはありえないようなしかたで、この新しい芸術を“鑑賞”ないし観察していたのです。

次回は、そこから始めたいと思います。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡