03/24の日記

01:09

【吉本隆明】の宮沢賢治論――選ばれた者のユートピアか?誰でもの「さいはひ」か?(3)

---------------

.

こんばんは (º.-)☆ノ

前回からひきつづいて、(ロ)節の検討です。

宮沢賢治の父宛て書簡につづいて、吉本氏は『雨ニモマケズ』に言及します。

「この詩語〔作品『雨ニモマケズ』のこと―――ギトン注〕には、宮沢賢治の過剰な思い込みや、願望の歪んだ構造の悲劇を排除したあとに、一種の難解さがのこされることは確かである。この難解さはかれの作品に自然感性と拮抗して繰り返しあらわれる<無償>の構造の難解さと気脈を通じている」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,p.14.

こう言って、吉本氏は、『雨ニモマケズ』の中の2つの箇所に注目します。ひとつは、

「アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ」

という部分です。

「判断力、理解力、記憶力にたいする特別な趣向は、景観と<視線>にたいする執着のように特異な印象をあたえる。

そうすると宮沢賢治が好んでいる<察知>の能力(あるいは超能力)の強調に結びつけたいようにかんがえられてくる。かなり正解に近いところにゆきつけるような気がするが、」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,p.15.

⇒:ギャルリ・ド・タブロ『比叡(3)』……「正徧知」“究極の真理”

⇒:ギャルリ・ド・タブロ『比叡(4)』……「随縁真如」「七舌のかぎ」

つまり、ここではブッダ(如来、ほとけ)の特性である、すべてを察知する全知の能力が、めざされていると言えます。

そのような如来の“全知の視線”が、吉本氏によれば、「無限の遠方にある<眼>」の視線なのです。

ちなみに、↑上のリンクを見てほしいのですが、比叡山での賢治の短歌に、「正徧知」というコトバが出てきます。「正徧知」とは、全知の察知力をもったブッダ、…すなわちシャカその人を意味します。

「正徧知(しょうへんち)」は、釈迦にたいする尊称のひとつですが、宮沢賢治は、この呼称をとくに好んだようです。『四又の百合』という童話では、

「正徧知はあしたの朝の七時ごろヒームキャの河をおわたりになってこの町にいらっしゃるさうだ」

という、どこからともなく響きわたる声が、くりかえし何度も登場します。この童話については、のちほど検討するでしょう。

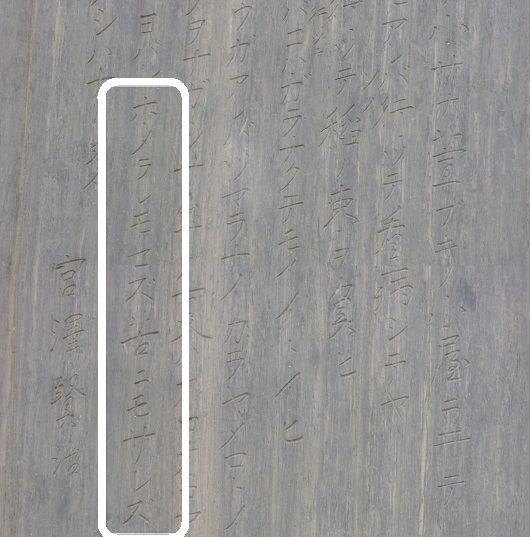

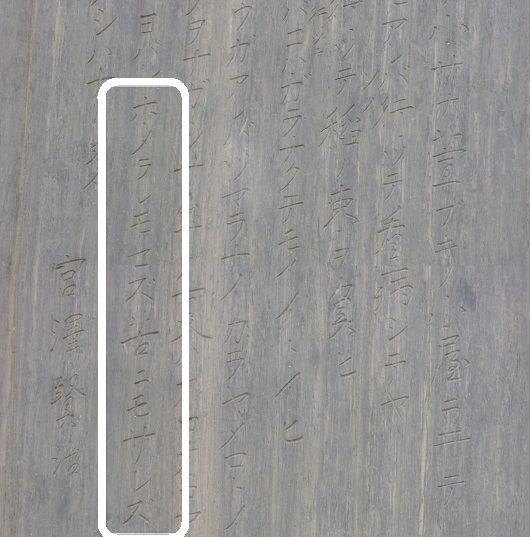

『雨ニモマケズ』詩碑 「ホメラレモセズ 苦ニモサレズ」

吉本氏が『雨ニモマケズ』の中で注目するもうひとつの箇所は、

「ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ」

という部分です。

「さしあたってとりつきたい難解さは、『ミンナニデクノボートヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズ』ということへの異常な言語的執着とでもいうべきものである。

宮沢賢治じしんは聡く道義的に敏感だったから『デクノボートヨバレ』ということはありえなかった。またかれ自身の書簡での述懐によれば一族が在地の有力者であるため、何かというと『社会的被告』の場にひきだされる環境で、とても『ホメラレモセズ クニモサレズ』を体現できるような条件をもたなかった。」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,p.15.

つまり、宮沢賢治自身が、地域・近隣の人びとから、「デクノボー」と呼ばれたり、無関心にあしらわれたりすることはありえなかったのです。豪壮な屋敷を構えたお金持ちで、家族はみな物腰柔らか、誰に対しても丁寧で謙遜そのもの、言葉には誠意と温かみが感じられる。そのような家を想像してみればよいと思います。そのような宮沢家の印象を語る証言は数多いのです。その一方で、そのような人々をゴシップの格好の標的とするイエロー・ジャーナリズムも、地元にはありました。

いつも圧倒的な尊敬のまなざしをもって見られつつ、たまに陰に回ると、恐ろしく理不尽な非難を浴びせられる、常にその2つのどちらかであったのだと思います。だとすれば、宮沢賢治が、褒められなくてよいから放っておいてほしい。でくの棒で役立たずと言われたほうがずっと楽だ‥と思うのも道理ではないか―――とギトンは思います。

しかし、吉本氏の論旨は、それとは違うようです。“でくの棒と呼ばれる”“褒められも苦にもされない”ということに対する「異常な言語的執着」が見られると言うのです。

ここで、吉本氏が、賢治の「執着」の例証として挙げるのは、『よだかの星』で、鷹から改名を強要された「よだか」が呟く独白です:

「(一たい僕は、なぜかうみんなにいやがられるのだらう。僕の顔は、味噌をつけたやうで、口は裂けてるからなあ。それだって、僕は今まで、なんにも悪いことをしたことがない。赤ん坊のめじろが巣から落ちてゐたときは、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらめじろは、赤ん坊をまるでぬす人からでもとりかへすやうに僕からひきはなしたんだなあ。それからひどく僕を笑ったっけ。それにああ、今度は市蔵だなんて、首へふだをかけるなんて、つらいはなしだなあ。)」

「じぶんの醜い貌と、うとんじてあしらわれている状態を嘆いていると描かれているのはよだかだが、作者のほうはイジメラレテイルモノ、ナイガシロニサレテイルモノガ示ス歯牙ニモカケラレヌヨウナ善意デナケレバ善意トシテノ意味ガナイという暗喩で作品を充たしたいのだといってよい。

<無償>や<善意>がむくいられるかむくいられないかはどうでもよいという考えはありうるものだ。〔…〕弱小なものが施す<善意>や<無償>は、いつもむくいられないし無視されるというこの作品のよだかの述懐のようなものもありうる。けれども作者が偏執しているのはそのいずれでもない。あくまでも弱小なもの、さげすまれているものの<善意>や<無償>でなけれれば意味がないということなのだ。あるいは<善意>や<無償>の行為は、行為するものが弱小であり、ないがしろにされているときにだけ均整がとれるものだという思想だといいかえてもよい。

〔…〕この偏執の照り返しや反響は宮沢賢治のすべての作品にわたっている。」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,pp.15-16.

つまり、吉本氏が注目しているのは、「よだか」の独白に現れている“弱小な者”の嘆きや、“弱小な者”が報われない社会のしくみへの怒りなどではなく、そういった“弱小な者”が浴びるあれこれの理不尽や不幸を、また、それにもかかわらず“弱小な者”が迫害者たちに対してほどこしてしまう“無償の善意”を、これでもか、これでもかと言わんばかりに描き込む賢治の「偏執」に対してなのです。

弱者や、仲間はずれにされた者(たとえば、『銀河鉄道の夜』のジョバンニや、『土神ときつね』の土神)が主人公の賢治童話を読むとき、私たちは、ともすれば、その弱者たる主人公を、作者と同一視してしまいがちです。そのような傾向は、研究者の解釈にまで及んでいます。

しかし、それは偏向した読み方だとギトンは思います。賢治は、少くとも童話らしい童話では、自分のことを書く意図は全く持たなかったと思います。つまり、

「ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ」

なのです。自分とは異なる立場に置かれた“弱者”に対する強烈な関心……吉本氏の言い方で言えば「偏執」が、宮沢賢治に童話を書かせたひとつの原動力であったのだと思います。そして、吉本氏も、ギトンにかなり近い読み方をしておられるのだと思います。

◇ ◇

「〔ギトン注―――賢治童話〕『祭の晩』の山男は街で無性に腹が空いてつい団子屋にはいって銭もなしに2串団子を喰べてしまい街のひとにわざとやった無銭飲食としていじめられる。

亮二がとおりかかって山男の通じない善意の悲しさを察知して白銅1枚を代りにおいてやると、山男はすっとんで消えてしまう。薪と栗をもってくるからただ喰いを赦してくれと街の人たちに弁解していた言葉とおりに、いつのまにか亮二とお爺さんの住居に薪と栗が山ほど届けられている。」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,p.16.

「『はっはっは、山男が薪をお前に持って来て呉れたのだ。俺はまたさっきの団子屋にやるといふ事だらうと思ってゐた。山男もずゐぶん賢いもんだな』

〔…〕

『おぢいさん、山男は栗も持って来たよ』

お爺さんもびっくりして云ひました。

『栗まで持って来たのか。こんなに貰ふわけには行かない。今度何か山へ持って行って置いて来やう。一番着物がよからうな』

亮二はなんだか、山男がかあいさうで泣きたいやうなへんな気もちになりました。

『おぢいさん、山男はあんまり正直でかあいさうだ。僕何かいゝものをやりたいな』

『うん、今度夜具を一枚持って行ってやらう。山男は夜具を綿入の代りに着るかも知れない。それから団子も持って行かう』

亮二は叫びました。

『着物と団子だけぢゃつまらない。もっともっといゝものをやりたいな。山男が嬉しがって泣いてぐるぐるはねまはって、それからからだが天に飛んでしまふ位いゝものをやりたいなあ』」

「『山男』の行為が、故意にやった醜行為だとかんがえる街の人にとっては、『山男』はさげすまれる存在でしかない。薪を山ほど運んでくるし栗ももってくるから堪忍しろと弁解しても街の人にはもう信じられない。またとうてい通じないそら言として無視されてしまう。

この『山男』の構造にあるものは『よだかの星』の『よだか』や『虔十公園林』の『虔十』などとおなじものである。この『オロオロアルキ ミンナニデクノボートヨバレ』る構造における<善意>や<無償>に最上の意味がおかれる。この最上の意味にたまたま遭遇したときは、それに酬いるに<天上>をもってしてもまだ足りないという想念は、また作者の固執してやまないところであった。」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,pp.16-17.

『祭の晩』で亮二が叫ぶ

「着物と団子だけぢゃつまらない。もっともっといゝものをやりたいな。山男が嬉しがって泣いてぐるぐるはねまはって、それからからだが天に飛んでしまふ位いゝものをやりたいなあ」

というコトバが、「それに酬いるに<天上>をもってしてもまだ足りないという想念」を表しています。ここには、

「どう処理していいかわからないような『オロオロ』した<善意>の照り返しの表情が表出されている。

〔…〕『オロオロ』したものの<善意>あるいは<無償>と、それへの無限に拡大された感受性の尊重、そしてそういう場に形成される磁力、といったものは宮沢作品を貫く本質的な」特質であった。

op.cit.,p.17.

「この山男にある善意は、小十郎や熊の善意が『死』に媒介されているある『ほんたう』の絶対的な善意なのとおなじように『存在』あるいは『生』に直接根源的につながった善意だ。これだけの量こうされたから、こうこれだけの量むくいようという互酬ではない。

お爺さんはこんなに貰ってはわるいから着物か夜具をもっていってやろうとか、団子もいっしょにあげようという。それは釣りあいをかんがえた善意の照りかえしだ。亮二はそれとはちがうものを山男の贈与から感じとる。〔…〕

山男の存在(生)のおくそこから、おろおろしたとまどいといっしょにでてくる善意に、亮二のほうも、〔…〕やはりある絶対的な善意をかえさなければとかんがえる。そしてそれをあらわす方法がなくておろおろしてしまう。

ここで山男と亮二のあいだに交換されている感受性の世界は、宮沢賢治の作品を貫いている本質的な特異さで、かれが『ほんとう』の善意だとかんがえていたものに触れている。かれの作品の芸術性はさり気ない善意の出しあいですむはずのものを、敏感きわまる『ほんとう』をはかる秤りにのせ、そのときのふるえのようなものからきている。」

吉本隆明「『銀河鉄道の夜』の方へ」, in:ders.『宮沢賢治』,1996,ちくま学芸文庫,pp.218-219.

吉本氏が挙げている作品群のなかで、『祭の晩』と『なめとこ山の熊』は、問題の“善意”がわかりやすく表現されている例だと言えます。“善意”の表れの途方もなさが、誰の目にもわかるほどはっきりと見えるからです。熊と小十郎の“善意”は、おのおのの存在(生命)そのものを賭けた“善意”であるほかないものですし、山男の“善意”は、山ほどの量の薪と栗という眼に見える形で表されています。

しかし、賢治を動顚させ執着させる“弱小な者の善意”は、いつもこのようなわかりやすい形で現れるとは限りません。次で検討する『銀河鉄道の夜』の「鳥捕り」の場合のように、ふだんは見過ごしている“善意”に、ある時ハッと気づいてドキッとするようなのもあります。

吉本氏は秤の比喩で説明していますが、なにか他のものとの比較を連想する秤よりも、電流計のようなものを想像したほうがよいかもしれません。たとえ微細な電流であっても、それが通過すれば敏感に振れる針を、賢治は持っていた‥ということになります。針は、電圧の強弱にかかわりなく、「ほんとう」の電流が通った時にだけ振れるのです。その針の微妙な震えが、賢治の作品を作り出します。

賢治の針を震わせる「ほんとう」の“善意”は、“弱小な者”“さげすまれている者”が、ある場合に発揮するものです。それは、かれらの存在を賭けて、かれらの存在の奥底から迸って出てくるがゆえに「ほんとう」であり、等価交換の“はかり”によって量ることはできないがゆえに“無償”なのです。

◇ ◇

「『銀河鉄道の夜』で『鳥を捕る人』が白鳥停車場から乗りこんできて、ジョバンニとカムパネルラのそばに席をとる。」

吉本「『銀河鉄道の夜』の方へ」, in:ders.『宮沢賢治』,pp.219.

「『ここへかけてもようございますか。』

がさがさした、けれども親切さうな、大人の声が、二人のうしろで聞えました。

それは、茶いろの少しぼろぼろの外套を着て、白い巾(きれ)でつつんだ荷物を、二つに分けて肩に掛けた、赤髯のせなかのかがんだ人でした。

『えゝ、いゝんです。』ジョバンニは、少し肩をすぼめて挨拶しました。その人は、ひげの中でかすかに微笑ひながら荷物をゆっくり網棚にのせました。ジョバンニは、なにか大へんさびしいやうなかなしいやうな気がして、だまって正面の時計を見てゐましたら、ずうっと前の方で、硝子の笛のやうなものが鳴りました。汽車はもう、しづかにうごいてゐたのです。〔…〕

赤ひげの人は、なにかなつかしさうにわらひながら、ジョバンニやカムパネルラのようすを見てゐました。汽車はもうだんだん早くなって、すすきと川と、かはるがはる窓の外から光りました。

赤ひげの人が、少しおづおづしながら、二人に訊きました。

『あなた方は、どちらへ入らっしゃるんですか。』

『どこまでも行くんです。』ジョバンニは、少しきまり悪そうに答えました。

『それはいいね。この汽車は、じっさい、どこまででも行きますぜ。』

『あなたはどこへ行くんです。』カムパネルラが、いきなり、喧嘩のやうにたづねましたので、ジョバンニは、思はずわらひました。〔…〕

『わっしはすぐそこで降ります。わっしは、鳥をつかまえる商売でね。』」

この“鳥を捕る赤ひげの男”は、銀河鉄道の乗客のなかでも謎の多い人物です。吉本氏は、「ふつうの平凡な善い人」(「『宮沢賢治』,p.221),「ふつうの商売人」(op.cit.,p.222)だと書いていますけれども、ギトンには、とてもそうは思えません。

車内にはあいた席がたくさんあるのに(つぎの「鷲の駅」で沈没したタイタニック号の乗客がおおぜい乗って来ますが、みな座席を得ています)、ジョバンニとカムパネルラの4人がけボックスに入りこんでくることからして、ふつうの人の行動ではありません。そして、「なにかなつかしさうにわらひながら、ジョバンニやカムパネルラのようすを見て」いる態度は、理由はわからないがジョバンニたちに、よほどの関心を抱いているようです。最初は「少しおづおづしながら」話しかけてきますが、だんだん態度が大きくなります。

“鳥捕りの男”の異常な行動は、このあといろいろ出てきますが、テレポーテーションのように、走っている列車の中と外を瞬間的に移動したり、飛んでいる鳥の脚をつかんで捕まえたり、その捕まえた鳥は、チョコレートのようなお菓子になっていたりと、奇怪なことだらけです。

言動にも、ふにおちない点がたくさんあります。上の引用でも、行き先を訊かれて答えられないジョバンニに対して、こともなげに、「この汽車は、じっさい、どこまででも行きますぜ。」などと応じています。まるで、“銀河鉄道”の何たるかも、ジョバンニたちがなぜそこに乗っているのかも、何もかも見とおしているかのようです。それでいて、しばしば言葉をにごすような、ごまかした言い方をします。いよいよ都合が悪くなると、消えてしまいます。

そもそも、この銀河鉄道の列車に乗っている人は、現世で命を落としたあと、自分の宗教が仕切っている他界へ行く人ばかりなのに(例外は、この“鳥捕り”と“灯台守り”、そしてジョバンニ)、“鳥捕り”はそうではないようで、乗ってきてすぐに降りて(消えて)しまいます。現世でも他界でもないこの銀河世界に住みついて、銀河鉄道にしじゅう乗り降りして商売をしているようです。

「『わっしは、鳥をつかまえる商売でね。』

『何鳥ですか。』

『鶴や雁です。さぎも白鳥もです。』

『鶴はたくさんいますか。』

『居ますとも、さっきから鳴いてまさあ。聞かなかったのですか。』

『いゝえ。』

『いまでも聞えるぢゃありませんか。そら、耳をすまして聴いてごらんなさい。』

二人は眼を挙げ、耳を すましました。ごとごと鳴る汽車のひびきと、すすきの風との間から、ころんころんと水の湧くやうな音が聞えて来るのでした。

『鶴、どうしてとるんですか。』

『鶴ですか、それとも鷺ですか。』

『鷺です。』ジョバンニは、どっちでもいゝと思いながら答えました。

『そいつはな、雑作〔ぞうさ〕ない。さぎといふものは、みんな天の川の砂が凝〔こご〕って、ぼおっとできるもんですからね、そして始終川へ帰りますからね、川原で待ってゐて、鷺がみんな、脚をかういふ風にして下りてくるとこを、そいつが地べたへつくかつかないうちに、ぴたっと押へちまふんです。するともう鷺は、かたまって安心して死んぢまひます。あとはもう、わかり切ってまさあ。押し葉にするだけです。』

『鷺を押し葉にするんですか。標本ですか。』

『標本ぢゃありません。みんなたべるぢゃありませんか。』

『おかしいねえ。』カムパネルラが首をかしげました。」

“鳥捕り”の言動は奇態な話ばかりだということが、おわかりでしょうか?“鳥捕り”が「聴いてごらんなさい。」と言う鶴の啼き声は、「ころんころんと水の湧くやうな音」★です。鶴の捕り方を訊かれると、うまく言い逃れて、サギの捕り方にすり替えてしまいます。その説明も奇態ですが、“鳥捕り”は法螺を吹いているのではなく、じっさいに言ったとおりの捕り方を、このあと(引用を省略した部分で)実演して見せるのです。

カムパネルラが首をかしげるのも、無理はありません。ジョバンニとカムパネルラは、“鳥捕り”の風体が異様だから軽蔑しているのではなく、とても信じられないような話ばかりだから、疑いの目で見ているのです。

★ 宮沢賢治が、鳥の鳴き声を、物が転がるような音で表している例は、ほかにもあります:「鶯もごろごろ啼いてゐる」(小岩井農場・パート1)。鳥の声を「紐」と表現する例も、しばしば見られます:「かくこうは あっちでもこっちでも、/ぼろぼろになり 紐になって啼いてゐる。」(厨川停車場)

「誰がいったいここらで鷺なんぞ喰べるだらうとジョバンニは思ひながら訊きました。

『鷺はおいしいんですか。』

『ええ、毎日注文があります。しかし雁の方が、もっと売れます。雁の方がずっと柄〔がら〕がいいし、第一手数がありませんからな。そら。』鳥捕りは、また別の方の包みを解きました。すると黄と青じろとまだらになって、なにかのあかりのやうにひかる雁が、ちょうどさっきの鷺のやうに、くちばしを揃へて、少し扁べったくなって、ならんでゐました。

『こっちはすぐ喰べられます。どうです、少しおあがりなさい。』鳥捕りは、黄いろな雁の足を、軽くひっぱりました。するとそれは、チョコレートででもできてゐるやうに、すっときれいにはなれました。

『どうです。すこしたべてごらんなさい。』鳥捕りは、それを二つにちぎってわたしました。ジョバンニは、ちょっと喰べてみて、(なんだ、やっぱりこいつはお菓子だチョコレートよりも、もっとおいしいけれども、こんな雁が飛んでゐるもんか。この男は、どこかそこらの野原の菓子屋だ。けれどもぼくは、このひとをばかにしながら、この人のお菓子をたべてゐるのは、大へん気の毒だ。)とおもひながら、やっぱりぽくぽくそれをたべてゐました。

〔…〕

『こいつは鳥ぢゃない。ただのお菓子でせう。』やっぱりおなじことを考へてゐたとみえて、カムパネルラが、思い切ったといふやうに、尋ねました。鳥捕りは、何か大へんあわてた風で、

『さうさう、ここで降りなけぁ。』と云ひながら、立って荷物をとったと思ふと、もう見えなくなってゐました。

〔…〕

『どうしてあすこから、いっぺんにこゝへ来たんですか。』ジョバンニが、なんだかあたりまへのやうな、あたりまへでないやうな、おかしな気がして問ひました。

『どうしてって、来やうとしたから来たんです。ぜんたいあなた方は、どちらからおいでですか。』

ジョバンニは、すぐ返事しやうと思ひましたけれども、さあ、ぜんたいどこから来たのか、もうどうしても考へつきませんでした。カムパネルラも、顔をまっ赤にして何か思ひ出さうとしてゐるのでした。

『あゝ、遠くからですね。』鳥捕りは、わかったといふやうに雑作なくうなづきました。』」

カムパネルラが、「こいつは鳥ぢゃない。ただのお菓子でせう。」と言うと、“鳥捕り”は、よほど都合が悪くなったのか、あわてて列車の外へ出かけてしまいます。走っている汽車から外へ瞬間移動して、川原でサギを捕り、また瞬間移動で車内に戻って来ます。

ちなみに、登場人物の中で瞬間移動をするのは、ジョバンニとカムパネルラを除けば、この“鳥捕り”だけです。自分の意志で、移動しようとして瞬間移動するのは、“鳥捕り”ただひとりです。ほかの乗客はみな、停車場で出入口から乗り降りしています。“夢の中の話”だから作中人物は瞬間移動をする―――というわけではないのです。

どうやって瞬間移動できるのかとジョバンニに訊かれると、“鳥捕り”は、自分の正体に話が及ぶのを避けようとしてか、相手に話題を返してしまいます。「ぜんたいあなた方は、どちらからおいでですか。」と問われて、ジョバンニもカムパネルラも、何も言えなくなってしまいます。

このやりとりを見ても、“鳥捕り”は“平凡で無知な人”などではなく、よほど何もかも知っていて、それを隠しているように見うけられます。

ともかく、“鳥捕り”と二人のあいだの会話は、ちぐはぐな状態が続きます。二人は“銀河”の世界に来るのがはじめてなので、こちらの世界のしくみを知らないのか、それとも、この“鳥捕り”だけがおかしいのか、二人には判断がつかないし、読者にもわかりません。

最初は、おずおずと「ここへかけてもようございますか。」などと遠慮がちだった男の態度も、だんだん大きくなり、どこからきて、どこへ行くのかも満足に答えられないこの二人のようすに、ますます興味をかきたてられているようです。

中学生(小学生?)2人だけで旅をしている乗客もめずらしいですし、“二人で、どこまでも行く”というジョバンニの答えも、興味をそそったでしょう。“鳥捕り”は、二人に、よこしまな関心を抱きはじめているかもしれません。

じつは、“鳥捕り”には、作者がモデルにしたと思われる人物がいます。盛岡高農に宮沢賢治が在学していた当時、職員か雇員をしていたHという人で、儀府成一氏によれば(『人間宮澤賢治』,1971,蒼海出版,pp.116-127)、人に贋作を売りつけるのが常で、「万事インチキくさ」く「不誠実」、「まことに如才のない、調子のよい男」、突然訪ねて来られて迷惑し、適当にあしらっていると、去って行ったあとで「気の毒」な気がして「こころからもてなさなかった自分を、責めて」しまう―――そういう気持にさせる人物なのです。

そのHは、戦後、中学生時代から高等農林時代の宮沢賢治の同性愛行動や全裸露出行動を、あれこれおもしろおかしく言いふらし、『盛岡賢治の会』の例会にも出て話したそうです。Hの話の内容は、『盛岡賢治の会』の会報に載った速記録と、その3年前に儀府氏に語ったのとで、「寸分ちがいませんでした」といいますから、あながち嘘ではなかったのでしょう。

賢治も、生前にHと接触した際、儀府氏と同じような印象を持ったかもしれません。そして、あれこれ如才なく尋ねられるままに、他の人には言わないような体験を話してしまった可能性はあります。

そういうわけで、賢治が『銀河鉄道の夜』に登場させたHをモデルとする“鳥捕りの男”は、同性愛的に親密な二人の中学生――ジョバンニとカムパネルラに、猟奇的な興味をそそられて近づく人物として描かれていると言ってよいと思います。

そういう読み方は可能ですし(たとえば、↑上に貼った ますむらひろしさんの画像では、“鳥捕り”が、怖がっているジョバンニに、なれなれしくにじり寄っています)、また、避けるべきではないと、ギトンは考えます。

ジョバンニとカムパネルラの二人が、“鳥捕り”に対して、構えた話し方をしたり、言動に疑いを抱いたりするのは、(“鳥捕り”の言動の奇態さもありますが)ひとつには警戒心の現れだと思います。そして、この“童話”の筋としては、“鳥捕りの男”の“侵入”に対して、ここで警戒心を共有したことが、二人のあいだをそれまでになく近づけたと言えます。“鳥捕り”の登場している場面では、ジョバンニとカムパネルラのあいだの意思疎通は、前後いずれの章よりもうまくいっています。

そして、“鳥捕り”が居なくなったあと、つぎの章では、「かおる」少女と親しく話すカムパネルラにジョバンニが嫉妬する――正確に言えば、カムパネルラをめぐって少女と対立する――、あの有名な場面が書きこまれます。ジョバンニが、カムパネルラと感情の一致を確かめ合い、二人で「どこまでも行く」ことを確認したあとだからこそ、嫉妬の場面も生きてくるのです。

ここで、車掌が検札に来ます。鳥捕りとカムパネルラは、当然のようにポケットから自分の切符を出したので、切符を買ったおぼえなどないジョバンニは、狼狽してしまって、苦しまぎれにポケットの中にある紙片を車掌に渡しました。それは見たことのない唐草模様と知らない文字の書かれた紙片でしたが、なにか万能な通行証のようなものとして通用してしまったのでした。

「車掌はまっすぐに立ち直って叮寧にそれを開いて見てゐました。そして読みながら上着のぼたんやなんかしきりに直したりしてゐましたし燈台看守も下からそれを熱心にのぞいてゐましたから、ジョバンニはたしかにあれは証明書か何かだったと考へて少し胸が熱くなるやうな気がしました。

『これは三次空間の方からお持ちになったのですか。』車掌がたづねました。

『何だかわかりません。』もう大丈夫だと安心しながらジョバンニはそっちを見あげてくつくつ笑ひました。

〔…〕すると鳥捕りが横からちらっとそれを見てあはてたやうに云ひました。

『おや、こいつは大したもんですぜ。こいつはもう、ほんたうの天上へさへ行ける切符だ。天上どこぢゃない、どこでも勝手にあるける通行券です。こいつをお持ちになれぁ、なるほど、こんな不完全な幻想第四次の銀河鉄道なんか、どこまででも行ける筈でさあ、あなた方大したもんですね。』

『何だかわかりません。』ジョバンニが赤くなって答へながらそれを又畳んでかくしに入れました。そしてきまりが悪いのでカムパネルラと二人、また窓の外をながめてゐましたが、その鳥捕りの時々大したもんだといふやうにちらちらこっちを見てゐるのがぼんやりわかりました。」

“鳥捕り”は、ジョバンニの出した“切符”を見て、それが何を意味するか理解しているようです、やはり、この男は「ふつうの商売人」などではなく、『銀河鉄道』とそのしくみをよく知っているのです。

ジョバンニの“切符”を見たことによって、“鳥捕り”の態度が変化していることに注意したいと思います。それまでの、横柄でなれなれしい態度が消えています。そして、今度は、猟奇的興味に代って、特権を持つ者に対する尊敬と神秘のまなざしを、遠慮がちにちらちらと向けているのです。

「もうじき『鷲の停車場』につくころ、ジョバンニは鳥捕りにたいして、突然あるひとつの思いにかられる」

吉本「『銀河鉄道の夜』の方へ」, in:ders.『宮沢賢治』,p.219.

吉本氏は、ジョバンニに突然ある想念が湧いたかのように読みとっていますが、この想念は、“鳥捕り”の態度が変ったために生じたものであることはあきらかでしょう。

「ジョバンニはなんだかわけもわからずににはかにとなりの鳥捕りが気の毒でたまらなくなりました。鷺をつかまへてせいせいしたとよろこんだり、白いきれでそれをくるくる包んだり、ひとの切符をびっくりしたやうに横目で見てあはててほめだしたり、そんなことを一一考へてゐると、もうその見ず知らずの鳥捕りのために、ジョバンニの持ってゐるものでも食べるものでもなんでもやってしまひたい、もうこの人のほんたうの幸(さいはひ)になるなら自分があの光る天の川の河原に立って百年つゞけて立って鳥をとってやってもいゝといふやうな気がして、どうしてももう黙ってゐられなくなりました。ほんたうにあなたのほしいものは一体何ですか、と訊かうとして、それではあんまり出し抜けだから、どうせうかと考えて振り返って見ましたら、そこにはもうあの鳥捕りが居ませんでした。

〔…〕

『あの人どこへ行ったらう。』カムパネルラもぼんやりさう云ってゐました。

『どこへ行ったらう。一体どこでまたあふのだらう。僕はどうしても少しあの人に物を言はなかったらう。』

『あゝ、僕もさう思ってゐるよ。』

『僕はあの人が邪魔なやうな気がしたんだ。だから僕は大へんつらい。』ジョバンニはこんな変てこな気もちは、ほんたうにはじめてだし、こんなこと今まで云ったこともないと思ひました。」

「鳥を捕る人のようにふつうの平凡な善いひとにたいして、それを照りかえしたような軽いあなどりが無意識にこころのなかに生じるのは、ごくありふれたことのはずだ。だが作者のなかにある『ほんとう』の感受性では、この無意識の軽いあなどりは、ただのこころの反映で、いちばんあってはならない感受性なのだ。この敏感な極微なこころの揺れを言葉のピンにとめていることは、宮沢作品の芸術的な本質である。」

吉本「『銀河鉄道の夜』の方へ」, in:ders.『宮沢賢治』,p.221.

「ジョバンニが突然『鳥捕り』の男に感じたものは、亮二が『山男』に感じたものと同型であるといってよい。」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,p.18.

「ここの突然の思いはどうしてやってきたのか。ジョバンニがじぶんが鳥捕りにたいして邪険な男の役割を知らずに演じていたことに気づいたからだ。〔…〕いじめるもの、さげすむものの構造に入り込んでいたけれど、それだけではジョバンニは『もうこの人のほんたうの幸になるなら自分があの光る天の川の河原に立って百年つゞけて立って鳥をとってやってもいゝ』とまでは感じなかったはずだ。じつにジョバンニが無意識のこだわりから演じた邪険な男の役割を、鳥捕りの方はまったく気づいていないということが、ジョバンニのこころをそこまでうごかした原動力になっている。

鳥捕りは殺生を販るふつうの商売人でありながら、ジョバンニの感性にたいしては、知らずに無意識で無償の善意としてあらわれている。」

吉本「『銀河鉄道の夜』の方へ」, in:ders.『宮沢賢治』,pp.221-222.

ギトンの読み方では、ここでジョバンニとカムパネルラに生じた感情は、“鳥捕り”のモデルであるHが、賢治や儀府氏に感じさせた“気の毒なことをした”という思いと同じものです。“ふつうの人”の善意に接したからそう思うのではなく、“鳥捕り”(H)が、そういう感情を起こさせる風変わりな人なのです。

しかし、この感情は二人を悩ませます。カムパネルラも「僕もさう思ってゐるよ。」と言っているように、( )内のジョバンニの独白は、カムパネルラも同様の感じを抱いたと考えられます。

おそらく、ここには、作者の恋愛観がいつも衝突する大きな問題が表れているのだと思います。賢治にとって、恋愛は“開かれたもの”でなければならないのです。“ふたりさえよければよい”という考え方とは対極の観念が、ここにあります。

1924年の『春と修羅』出版にあたって、作者は「小岩井農場」の終章に、つぎのように書き加えていました:

「 ちいさな自分を劃ることのできない

この不可思議な大きな心象宙宇のなかで

もしも正しいねがひに燃えて

じぶんとひとと万象といつしよに

至上福しにいたらうとする

それをある宗教情操とするならば

そのねがひから砕けまたは疲れ

じぶんとそれからたつたもひとつのたましひと

完全そして永久にどこまでもいつしよに行かうとする

この変態を恋愛といふ」

これは、思想というより“資質”のようなものかもしれません。恋愛感情を抱いたときには、同時に、“それは開かれているか?”“第三者に邪険にしていないか?”“他の人の幸せをないがしろにしていないか?”という感情が起きてしまうのだと思います。

そういうわけで、ギトンは、ジョバンニの独白の感情は「亮二が『山男』に感じたものと同型である」という吉本氏の理解には賛成しません。これは、“弱者の善意と無償”とは、別の問題圏だと考えます。“鳥捕り”との関係では、虐げられかねない“弱者”はジョバンニとカムパネルラのほうです。警戒的な態度で接したのは、“しいたげ”ではなく防衛反応です。

とはいえ、ここは吉本氏の賢治論を追いかけることが目的ですから、ギトンの思惑はひとまず置いて、吉本氏の論旨に従って、つぎへ進めたいと思います。

「作品の本質の本質つまり作品の理念は、ここで片鱗をあらわしている『この人のほんたうの幸になるなら』というばあいの『ほんたう』の構造にあった。『ほんたうの幸』『ほんたうのひかり』『ほんたうの力』というような言葉で繰りかえし作品にあらわれる作者じしんの情熱、熱弁、懐疑と追求とに、じしんの生涯をつぶす思想があると、かれはみなしていた。それに触れるとき宮沢賢治は言葉の美的な構成を、いつもぶち壊してしまった。暗喩はたちまちのうちに破れ、裂け目からは無類の信じこみの白熱と稚拙さと、わたしたちの自意識をたじろがせたり、苦笑させたり、白けさせたりする生真面目があらわれる。むしろかれの最大の弱点であった思想の節約、経済学、能率主義さえあらわれるといってもよかった。」

吉本「『銀河鉄道の夜』の方へ」, in:ders.『宮沢賢治』,p.222.

「もちろんこういうばあいでも、かれの作品をありふれた説教童話にしなかったものは、かれのあの<視線>である。

どこかに作品を統御しながら、登場者のすべて、登場する風や雲や樹木や鳥や景観のすべてを、あたかも水槽のなかに見透しているような装置の<眼>〔“視線B”―――ギトン注〕であったといってよい。

わたしたちはかれのこの<視線>の特異なメタフィジイクが、かれの思い込んでやまなかった冷たい白熱である『ほんたう』や<まこと>の構造とかかわるところに触れたいのだが、思惑どおりに手易くはいかない。」

「賢治文学におけるユートピア」, in:『国文学』,23巻2号,p.18.

こうして、つぎの(ハ)節では、“無限遠”から透視する“視線B”の本質(ないし正体)、および、これと拮抗してどこまでも「ほんたう」や<まこと>を求めて行こうとする“白熱した情熱と懐疑”とのかかわりを、童話小品『猫の事務所』を材料として探ってゆくこととなります。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡