01/06の日記

02:08

【吉本隆明】の戦中文学史――秋山清の抵抗詩(2)

---------------

.

レオニート・パステルナーク画

こんばぬわ。(º.-)☆ノ

アッツの酷寒は

私らの想像のむこうにある。

アッツの悪天候は

私らの想像のさらにむこうにある。

ツンドラに

みじかい春がきて

草が萠え

ヒメエゾコザクラの花がさき

その五弁の白に見入って

妻と子や

故郷の思いを

君はひそめていた。

やがて十倍の敵に突入し

兵として

心のこりなくたたかいつくしたと

私はかたくそう思う。

君の名を誰もしらない。

私は十一月になって君のことを知った。

君の区民葬の日であった。

秋山清「白い花」,1944年.

「『白い花』 アッツ島における日本軍全滅を主題にした作品である。昭和18年5月12日、米軍は、日本軍の北方最前線にあたるアッツ島に上陸し〔米軍は、れっきとした合衆国領土であるアッツ島に侵入した外敵を排除したにすぎないのですが‥ ―――ギトン注〕、5月30日日本軍守備隊山崎部隊の全滅が発表された。

この詩のなかで、最も鮮烈なイメージを与えるのは『ツンドラに みじかい春がきて 草が萠え ヒメエゾコザクラの花がさき その五弁の白に見入って 妻と子や 故郷の思いを 君はひそめていた。』という個処である。わたしは、アッツ島の玉砕が発表されたとき、どうしても、その島のイメージが浮かんでこず〔吉本氏の詩「アツツ島に散った人達に」では:「この日極北の一つの孤島に/あなた達の二千いくばくの生命が/雄々しく散り拡がつて行き」―――ギトン注〕、その島で全滅した日本軍兵士の死に様が思いうかべられなかったことをよく覚えている。秋山は、その島に『ヒメエゾコザクラ』という花が咲き、兵士たちが、それを見入っているイメージも、その兵士たちが敵の上陸をむかえ撃つイメージも〔「むかえ撃」ってなどいないし、秋山さんも「むかえ撃ち」などとは書いていません。守備隊は、上陸した米兵を発見するまで、何も知らなかったんだから―――ギトン注〕鮮やかに見たに相違ないことが、この素朴な手法のなかにはっきりと表現されている。

この詩は、昭和19年にかかれているから、最終行の区民葬の日に、はじめて『君』がアッツ島で戦死したことを知り、それから『君』の死を、あれこれと思いながら、一介の無名の庶民として誰にも注意されずに戦争のなかに消えた『君』を悼むことで、戦争に対する自己の位置を見定めようとした作品である。

もちろん、『やがて十倍の敵に突入し 兵として 心のこりなくたたかいつくしたと 私はかたくそう思う。』という表現のなかに、アナーキスト詩人としての万感の思いがこめられ、戦争にたいして微妙にゆれている内部世界が鮮やかに定着されているのである。

この詩が、反戦詩として優れているのは、そういう逆説的な戦争期の庶民的心情の運命を写しとっているからである。」

吉本隆明「抵抗詩」,初出1958年, aus:『吉本隆明全集』,第5巻,p.246.

「ヒメエゾコザクラ」は、調べてもよくわかりませんでした。北海道に「エゾコザクラ Primula cuneifolia」というサクラソウ科の花(石川県白山や北アルプスに咲くハクサンコザクラは、その変種)があるので、アリューシャンに生えているその近縁種でしょうか。「エゾコザクラ」は紫色の花ですが、白花の変種(シロバナハクサンコザクラ)もあり、「ヒメエゾコザクラ」も白花なのかもしれません。

しかし、この詩に「五弁の白」とあるところを見ると、秋山さんは、「ヒメエゾコザクラ」を見たことはなく、おそらく「エゾコザクラ」も知らず、単に名前だけから想像していたと思われます。「白」と想像したのも、樹木の桜からの類推かもしれません。

藤田嗣治の「アッツ島玉砕」という戦争画にヒメエゾコザクラが描かれていると書いているブログもありましたが、ネットで検索した「アッツ島玉砕」画像には花はありませんでした。秋山氏がどこからこの花の存在を知ったのかはわかりません。

エゾコザクラ(紫色)とシロバナハクサンコザクラ(白色)

さらに大きな疑問がわきます。日本軍守備隊が上陸した 10月30日から全滅した 5月29日までの間に、ヒメエゾコザクラの咲くような季節がありえたのだろうか、という疑問です。

5月12日に上陸した米軍が撮影した写真が英語版 Wiki に載っていたので出しておきます↓。残雪期登山くらいの軽装備ですが、ピッケルをさげています。厚い積雪をラッセルしながら進軍していますね。まだ、草が芽生えるような状況ではないのがわかります。

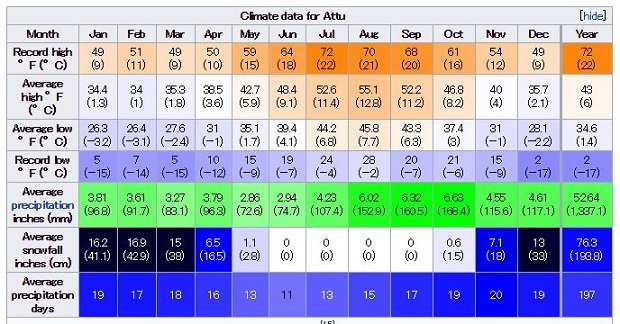

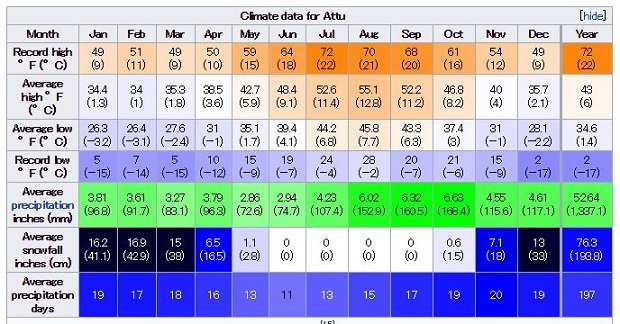

気候データ↓を見ると、5月の日平均気温(最低値〜最高値)は、1.7〜5.9℃で、日中は零度を上回る日が続いているのが分かりますが、残雪期と言うべきでしょう。11月は、-1〜4℃で、5月より寒い。ケッペン気候区は「亜寒帯海洋性気候 (Cfc) 」です。

Wiki 英語版の説明を、↓以下に貼りつけておきます:

The weather on Attu is typical Aleutian weather: cloudy, rainy, and foggy. High winds occur occasionally. Five or six days a week are likely to be rainy, and there are only about eight or ten clear days a year. The rest of the time, even if rain is not falling, fog of varying density is the rule rather than the exception. There are 39–49 inches (990–1,240 mm) of annual rainfall and other precipitation, with the heaviest rains in the autumn and early winter. According to the Köppen climate classification system, Attu has a subpolar oceanic climate (Cfc) with effects similar to tundra climates. For its latitude the climate is exceptionally chilly, with temperatures averaging mid-50's in summer.

ちなみに、近縁種のハクサンコザクラについて体験的に言いますと、ハクサンコザクラは高山植物の中で早く咲くほうではありません。雪がすっかり融けてから咲くのがふつうです。石川県白山では、つゆ明けの7月末からが開花期です。

もし、樹木の桜のようなバラ科の灌木がアッツ島にあったとしても、開花はサクラソウ科などの草花より早くはないでしょう。

そういうわけで、結論として言えば、日本軍守備隊がアッツ島で、「ヒメエゾコザクラ」や、他の花を見た可能性は極めて低い、‥ほとんどありえないことだと思います。

守備隊の兵士たちが「ヒメエゾコザクラ」の白い花に見入っている図は、あくまでも作者の空想の産物で、じっさいにはありえない世界だったと考えなくてはなりません。

現実のアッツ島は、「私らの想像の」はるかかなたにあったのです。

US troops at the Battle of Attu, 1943.

Attu village in 1937.

Climate data for Attu.

ところで、ギトンがこの詩を読んで、どうしても気になるのは、秋山氏は、区民葬で戦死を知るよりも前から「君」と知り合いだったのかどうか、ということです。「十一月になって君のことを知った」の意味は、召集された「君」がアッツ島へ派遣されていたことをはじめて知ったという意味なのか?それとも、そもそも「君」という区民の存在をそれまで知らなかったという意味なのか?

「君の名を誰もしらない。」のほうは、氏名不詳者という意味ではないでしょう。米軍が制圧したアッツ島にある「君」の遺体を、戦時中に回収できたはずはありませんから、「区民葬」と言っても、出征時に軍が採取した「君」の髪の毛か爪の破片(戦時中の日本軍は、戦地へ行く軍人から髪や爪を採取して、戦死したら「遺骨」と称して遺族に渡すために保管していました)を白木の箱に入れたものを「遺骨」と称して行なったはずです。軍が「遺骨」をこの区に送ってきたのは、住民登録か本籍があったからで、したがって氏名はわかっていました。

とすれば、「君の名を誰もしらない。」は、区民には、「君」の親族も知人もいなかったという意味になります。

戦災で、「君」の親族・知人が全員死亡したか、遠方へ疎開してしまったのかもしれませんが、地方に留守家族がいれば、“遺骨”はそちらへ送られるでしょう。

そうすると、「君」は、もともと身寄りのない人で、「妻と子や/故郷」への思いはあっても、何かの理由で故郷の妻子とは縁が切れてしまい(たとえば、あくまでも例ですが、現在でも服役出所者には、そういう方が少なくないのです)、都会で、あてどない一人暮らしをしていたホームレスに近い人だったのではないか、ということが考えられてきます。

そして、「十一月になって君のことを知った」のほうも、作者だけは、なにかの機会に出会って「君」の存在を知っており、誰も気にもかけようとさえしなかった「君」の氏名を、作者は記憶していた、その「君」が、軍に召集され最も危険な戦地に派遣されて「玉砕」したことを知って、深く驚き悲しんだ―――ということではないでしょうか。(アナーキストであった秋山清は、スラムや貧民窟に住む人々に、とりわけ親近感を抱いており、高田馬場にあった“乞食部落”の日常を描いた連作詩もあります。)

このような人さえ、軍と行政当局は、戦意高揚のためとあらば軍神にまつりあげてはばからないのです。(「玉砕」から1年半も経過した後で「区民葬」を行なうというのも、当局の特別な意図をうかがわせます。)

そのように推論をすすめてみると、

「兵として

心のこりなくたたかいつくしたと

私はかたくそう思う。」

という問題の詩句は、かぎりなく深く胸に迫ってきます。思うこともかなわず、人なみの能力を発揮する機会もなく、誰からも評価されずに生き続けてきた彼を思えば、生涯の最後に「心のこりなくたたかいつくした」、それを固く信じるという秋山清の言葉は、「玉砕」の讃美などとは、まったく次元を異にしているのです。

「戦後詩は、戦争期の現代詩の抵抗と挫折の問題を遥かに未解決のままおきざりにして、二十余年を経過してきた。〔…〕

わたしの判定では、秋山がここでしめしている庶民的心情による抵抗――換言すれば日本現代詩の最高の抵抗の表現であった――は、危機に際してかならず日本の詩が拠りどころとする最後の拠点として露出してくる地点であり、今後当分は変らぬであろう。変ったように見えるのは戦後社会の表皮だけである。〔…〕

秋山が長年月をかけてとぎすました物をよく視る眼の価値も、決して下落しまいと思う。」

吉本隆明「抵抗詩」,初出1958年, aus:『吉本隆明全集』,第5巻,p.248.

秋山清の戦時中の詩が、戦争讃美の詩と根本的に異なることは、たとえば、高村光太郎の↓つぎのようなものと比べてみれば、納得できるはずです:

シンガポールが落ちた。

イギリスが砕かれた。

〔…〕

大英帝国がばらばらになった。

シンガポールが落ちた。

つひに日本(にっぽん)が大東亜を取りかへした。

〔…〕

お伽話にきくやうな

そんな猛獣毒蛇の巣に踏み入って、

われらの同胞は戦った。

あの米屋のむすこさんも、

あのお店の板前も、

あの哲学の研究生も、

あの訓導も、あの教授も、

われらの隣人が皆血を流して

文字通り面(おもて)もふらず突進したのだ。

言語にたえた強引に

油と火の海をものり越えたのだ。

空と海と陸との

こんな見事な一体化が曾てあったか。

シンガポールが落ちた。

感謝の思に手がふるへる。

〔…〕

大東亜の新らしい日月が今はじまる。

シンガポールが落ちた。

大東亜のもろもろの民よ、共にきけ。

ああ、シンガポールがつひに落ちた。

高村光太郎「シンガポール陥落」

「あの米屋のむすこさんも、」から「われらの隣人が皆血を流して/文字通り面もふらず突進したのだ。」まで、ここに見られるのは、あの『道程』『智恵子抄』を書いた高踏派の詩人とは思えない・町内会の回覧板よろしくお追従笑いをうかべたヘボコピーライターの姿です。この種の標語なら、そのへんの小学生のほうがずっと気のきいたものを書くのではないかと思われます。それは、プロの詩人としての詩作法、詩技術の崩壊でしょう。

これを、秋山清の「やがて十倍の敵に突入し」以下の詩句と対照すれば、その落差に私たちは愕然とします。高村の戦争詩には、一言でいえば“人間に対する思い”が欠落しているのです。それは、詩精神の崩壊でなくて何でしょうか?

「大東亜のもろもろの民よ、共にきけ。」という詩行を、こんにちの中国、韓国、シンガポールの若者は、どんな思いで読むのでしょうか?

充ちあふれた生の力が

死を超えて死を死なしめない。

わが事終れるにあらず、

わが事無限大に入るのである。

高村光太郎「われらの死生」

「中日戦争期の戦争詩をつらぬいてきた高村の超越的な倫理感は、ここに超越性の極限までおしつめられ、おしつめられたところで、積極的な主張にまで転化していることがわかる。」

「超論理的なロジック」「死の想念につかれた変態的なモラル」

「こういう超越的なモラルとロジックによって、高村の内部に『道程』以来、根づよくまもられてきた近代意識は、なぎ倒されて『歯ぬけの獅子』と化した。そればかりか、

未練をすてよ、

おもはくを恥ぢよ、

皮肉と駄駄とをやめよ。

そはすべて閑日月なり。 (「必死の時」)

と主張されたとき、近代的自我が資本主義の下降期において必然的にとらざるを得ない鬱屈は、まるでがんこ親父に叱咤されるぐず息子のように否定されたのである。こういう否定が、ファシストたちのインテリゲンチャ批判に、側面からどんな大きな力をかすものであったかは、苦しみながら戦争を肯定し、たたかいに立った〔兵となって戦地へ行った―――ギトン注〕若い世代のたれもが知っている。」

吉本隆明「高村光太郎」,初出1957年; 引用 aus:『吉本隆明全集』,第5巻,2014,晶文社,pp.113-114.

つまり、高村光太郎の戦争詩は、悩める若者に「悩むな」と恫喝し、「死を恐れるな。死はおまえを無限大にすると信じよ。」と激励して、百数十万の若者を死地に赴かせたのです。

もっとも、高村のために一言いえば、高村自身こうした“転向”を、その場限りの付け刃でやっていたわけではなく、心底苦しみながら自我の根底にまでつきささる刃で、自らの信念、世界観、倫理観を壊滅させて行ったと言えます。

そのために、敗戦後の高村は、もはや詩人としては再起不能でした。戦後の高村の詩を見ても、戦争期以前の詩精神の輝きは、もはや認められません。戦後の高村は、疎開先の花巻(故・宮沢賢治の弟・清六氏の世話で疎開していました)で、奥深い山に籠ってひたすら反省悔悟の毎日でしたが、それでも、みずからずたずたに破壊してしまった詩精神は、もはや回復しなかったのです。

しかし、高村光太郎のような誠実な“転向”は、当時の詩人・作家のなかではむしろ例外だったのではないでしょうか。戦争に協力した大部分の詩人たちは、吉本氏によれば、圧力を受けてやむなくそうなったというよりは、戦争を讃美さえすれば詩が“売れる”ことに驚き、もてはやされて有頂天になっていたのだと言います。

日本では、戦前も戦後も、平和な時代には“詩で食っていく”ことなど、およそ不可能な相談です。しかし、戦争中は、「文学報国会」に入り、軍部とジャーナリズムの求める詩を書き、戦線視察に出かけて皇軍を美化する従軍記を書けば、それだけで食って行けたのです。とくに、短歌は、スローガンのような宣伝文句として使いやすいので、たいへん歓迎されました。吉本氏は、このような当時の詩人・作家たちを「戦争屋」と呼んでいます。

〔…〕

地図は私に指の旅をさせる

こころ躍らせつつ

南をさしておもむろに動く私の指

〔…〕

私の呟きはいつしか一つの歌となり

私の指は早やシンガポールに近づく

おお、シンガポール

おお、わが支配下の昭南島

マレーの突端に高く日章旗は翻りつつ

太平洋の島々に呼びかける

壷井繁治「指の旅」

アナーキストであり、“プロレタリア詩人”であった壷井のなんという変容ぶり、なんという軽快な転身なのでしょうか。☆

1933年の宮沢賢治でさえ、召集されて戦地にある教え子に対して、「万里長城に日章旗が翻える」と書き送るには、心身ともに喀血して血まみれになる苦しみをともなったというのに‥ ⇒:【宮沢賢治】キメラ襲う(2)

☆ 壷井繁治については、同郷の反戦小説家・黒島伝治の顕彰、新日本文学会の設立など、戦後の多くの功績を否定することはできませんが、上の問題もまた先達の負った歴史的傷痕として私たちは銘記する必要があると思います。

この種の“ハーメルンの笛吹き”たちが、敗戦後はまた“再転向”して書いた民主主義の詩を、いったい誰が信用するだろうか?

吉本隆明が、この種の人々を執拗なほど批判してやまなかったのもわかる気がします。

そして、もしかすると日本の多くの読者は、戦時中は彼らの付け刃の“大東亜”に鼓舞されて踊り、戦後はまた彼らの付け刃の“平和と民主主義”に鼓舞されて踊り、そして今はまた“再々転向”に追随して断崖のふちへと行進しつつあるのではないでしょうか?

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡