01/04の日記

07:01

【吉本隆明】の戦中文学史――金子光晴の抵抗詩

---------------

.

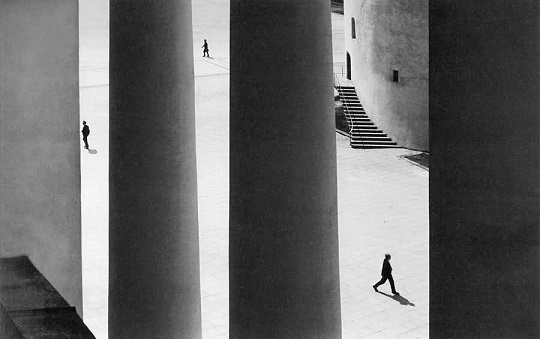

キリコ「風」

新年おめでとうございます。(º.-)☆ノ

暮れから吉本隆明さんをいろいろ読んでるんですが、年の初めからあんまり理屈っぽいのもなんですし。。。

人の悪口を聞かされるのもあんまり気分のいいもんじゃありませんw

そこで、吉本氏が、

第2次大戦中の日本で、「抵抗詩人と呼べるべき詩人は、金子光晴と秋山清の外には、いない。」

吉本隆明「抵抗詩」,初出1958年; 引用 aus:『吉本隆明全著作集』,第7巻,1968,勁草書房,p.417.

と断言しているこの2人の詩人をご紹介してみたいと思います。

春はまだ遠い。

雪のうへに

呼吸もたてない

からまつの林。

だが、たちのぼる夕靄の

吐く息にけぶるからまつ林。

林の奥にひそむ

夜の生壁色。

耳そば立てて、僕はきく。

底のしれぬ夜の静寂に

無限の寂寥のわきあがる

ざわめきを。

白内障(そこひ)眼をした湖の

あつい氷のしたに

柩の釘をうたれた水。

洞になった水の黒痣。

僕はまた、耳をよせてきく。

氷の底からつたはるひくいうめき。

ほろびたもののつぶやきを。

いづくにか起る葛藤を。

星かげもないくらい夜が

なま身をよせながら

それをきく。

僕といつしょに。

世界のうつりゆく

しのびやかな足音は、

鈎爪をかくした猫の

やはらかな蹠(あしうら)。

僕の胸は引き裂かれて

鮮血をながす。

人間世界の底なき崩壊の

その沈黙のとゞろきに。

〔…〕

ピザがこはれ

ウインナが火になつたときく。

日夜、からまつの林のうへにみおくるのは

東京を燎原にするために

ひしめいてゆくボーイング。

だが、今夜は、それもきこえぬ。

疲労におちこんだやうなしづかさだ。

おとしものをしたやうな

からまつ林。

そのうへの

二日月。

闇の舌先でとろけた

金環――ねむたさうな細目。

金子光晴「夜」,『蛾』より。

最初に出したのは、金子光晴さんの詩のなかで、ギトンがいちばん好きな作品です。学生のころ、この詩の最初の数連を年賀状にしたこともあります。

終戦間近い(‥かどうかは、もちろん誰にもわかりませんでしたが)1944年12月、金子光晴は、妻子とともに山中湖畔に疎開しました。

これは、その疎開先で書いた詩のひとつで、結氷した湖と湖畔の森林風景が描かれています。「春」とは、すでに3年を超えて(日中戦争開始からは7年を超えて)つづいているこの戦争が、いつか終わる未来を象徴しています。

深い雪に閉ざされ、しんとして息もしていないように感じられる真冬の湖畔風景の奥底に、作者の鋭い感性は、なにか不気味なざわめきを聴き取っているのです。

ふつうの詩人ならば、“春の生命の胎動”‥などと書くところですが、そう単純に喜ばないところが、金子さんの独特の感性……というか、一種ひねくれた独自性なのです。

“春の到来”とひとくちに言っても、その前には、雪崩が起きておおぜいの生き物や人が死んだり、一見して盤石のような静逸な秩序が崩れ、泥だらけの混沌に変貌することになります。

ガリレイが近代科学を創始したピサ(ピザ)も、モーツァルトやベートーヴェンが近代芸術を確立したウィーン(ウインナ)も、爆撃を受けて戦火にまみれているのです。私たちが近代人として信じてきた価値や理念のすべてが、この愚かしい戦争のために音を立てて崩壊しているのではないか‥ そんな不安が世界をおびやかしています。

するどいかぎ爪を隠した肉食獣が、眠たそうな細目でこちらを見ているような、恐怖と甘美さのないまざった感覚があります。

「真珠湾の奇襲によって昭和16年(1941)12月8日、太平洋戦争に突入しました。

『ばかやろうだ!』

かんで吐きすてるようにさけんで、金子光晴はふとんをひっかぶってしまいました。世をあげての興奮をよそに、かれには、この戦争もまた『恥辱』としてしか考えようがなかったのです。

文筆家にたいする圧力もしだいに増して、『日本文学報国会』というものが、昭和17年5月に結成され、作家、詩人、歌人、すべてがここに統一されて、戦争に協力することを誓いました。

〔…〕

金子光晴は文学報国会にも協力しませんでした。

〔…〕

詩人たちもなだれをうつように文学報国会にはいって、高村光太郎はおろか、プロレタリア詩人と目された人々まで、戦争賛美の詩を書いていました。〔…〕」

1944年(昭和19年)11月、長男に召集令状が届いたが、金子夫妻は、息子を戦地に送らせないため、部屋で松葉を焚いていぶしたり、雨の中に裸で立たせたりして気管支炎の発作を起こさせ、召集を免れた。

「やがて一家は山梨県の山中湖畔、平野村に疎開しました。

翌年〔1945年―――ギトン注〕、またしても召集令状が山のなかに舞いこみました。」

金子夫妻は、前回と「おなじ方法でぜんそく発作を起こさせ、村の医師に診断書を作ってもらい、また1年召集をのばしてくれるよう、軍部にかけあい、まぬがれることができました。

こうした行為を、エゴイズム、ひきょうと思う人もあるかもしれません。けれど金子光晴は、はっきりした自分の信念をもち、自分の愛するむすこを悪逆非道の兵士として、外地へ送り、うらみもない異国の人々を殺させたくない、殺されもしたくないという、一貫した思想からでてきた、とうぜんの行為を、徹底させたにすぎません。

〔…〕

疎開さきの山中湖畔の平野村で、金子光晴は、たくさんのすぐれた詩をぞくぞく書いています。だれに見せるでもなく、発表するためにでもなく、ただ『詩の灯』を守るために、書かずにはいられなかったからです。

〔…〕

知識人のこまかいブラックリストが作りあげられて、本土決戦のまえには、そうしたあいまい分子は大量虐殺されるのだというデマも飛んでいました。ありそうなことでした。

ついに自分もろとも陽のめをみずにほうむりさられるかもしれない詩でしたが、金子光晴は屈せずに、いのちを賭けて、しっかりと書きつづけていたのです。」

茨木のり子『個人のたたかい―――金子光晴の詩と真実』,1999,童話屋,pp.99-101,109-113.

「金子光晴の詩が、にわかに着目を受けたのは、太平洋戦争下のすぐれた仕事とその思想的な態度によってである。〔…〕

日本近代の思想が、ほとんどすべて崩壊にさらされ、そのはてに虚構の思想的イメージを描いたとき、金子光晴はその気質的な人間嫌悪と、現実嫌悪と、けっして支配の論理や思想につかないという根源性によって、よくこの時代をくぐった稀有の詩人であった。」

「もしも、この詩〔「子供の徴兵検査の日に」:詩集『蛾』所収―――ギトン注〕で表現されている金子光晴の思想を失うならば、昭和以後の日本の思想は、その貫通性の方途をすべて失うほかないのである。そして、ありうるのは手品師のように時と場所において勝手にとり出し、衣装のように着替えることができる思想だけになってしまう。〔…〕

日本の近代以後の思想は、おおくこの詩がかかれた時期にその架空の構成をやぶられてその命脈を断った。それは、おおく挿し木のように根のあさい基礎が、大風のひと騒ぎによって横倒しになったということができる。〔…〕しかし、そのなかにあって近代以後の思想的営為が、風化をまぬかれ、また横ざまに倒れるとはかぎらないことを金子光晴の仕事は立証したほとんど唯一といってよいものであった。」

吉本隆明「金子光晴」,初出1962年, aus:『吉本隆明全集』,第5巻,pp.548,552-553.

吉本氏が、「手品師のように時と場所において勝手にとり出し、衣装のように着替えることができる思想」と辛らつに述べているのは、かつて国家主義的傾向をもった人々が、大正デモクラシーとロシア革命などに触発された時流に乗って、社会主義の方向へ転向し、その後の弾圧、あるいは時流の変化に即応して、ファッショ的方向へ再転向し、さらに戦後は、平和と民主主義に再々転向する‥というような現象を指しています。

思想というのは、そんな着せ替え人形のような便利なものではないのだ‥と、吉本氏は言っているのです。

しかし、そのような否定的な事例(変節した詩人たち)については最後に瞥見することにして、私たちは、まず、時代の苦難に堪えて自我を保った2人の詩人の作品を見ていくことにしたいと思います。

湖畔吟

私が幸福なときにも、お前たちは

私を死に追い込もうとする。

ピエル・ドゥ・セナンクール

僕は、目をとじて、そっと

のがれてきた。

指先までまっ青に染みとおる

このみずうみの畔(ほとり)に。

〔…〕

山鳩の啼くから松林の

雪の径を僕はふみにきたのだ。

日も夜も戦争にいれあげて

心荒んだ人人から離れて。

目(め)盲(し)いゆく孤独にも似て

日に日に氷張りつめる湖辺に

僕は佇みにきた。

夢で辿りついたように。

反心勃々たる僕の魂を

人目を怖れる僕の詩を

清浄な死、永遠の手許近く

くる春まで、氷に埋めるため。

〔…〕

たかい梢からふり落とす雪烟り。

枯れた荻花のざわめき。

厚氷のしたで

死んだ水の吹く洞簫(どうしょう)。

それから、綺羅星どもの賑やかな

夜。

鏤(ちりば)められた空の

非情のはなやぎ。

金子光晴「湖畔吟」,『蛾』より。

これも、1944年末〜45年、山中湖畔で書かれたもののひとつです。

山中湖が結氷を初めるのは、12月後半から1月にかけてで、1〜2月には、氷は湖面全体に及び、だんだん厚くなります。この詩は、1月ころの状況でしょう。

「死んだ水の吹く洞簫」とは、氷の割れ目から水と空気が出入りするごぼごぼ言う音ですが、前の詩では春の前兆のように思われていたざわめきも、ここでは、永久に続く“冬”の深みを思わせます。

「反心勃々たる僕の魂を‥くる春まで、氷に埋めるため」と書いていますが、ほんとうに「春」が来るかどうかは、わからないのです。あるいは、戦争は日本の軍部の勝利で終り、アメリカもファシズムに妥協して手を貸し、作者ら良心的な人々は、陽の目を見ることなく抹殺されてしまうかもしれない‥ そういう思いが、湖の氷の奥に封じ込められてゆくような「めしいゆく孤独」に、作者を追い込んでいます。

「苦しい欧州生活2年ののち、やっと帰国のための旅費が整いました。〔…〕

2,3年のつもりで日本をはなれたのに、なんとこの放浪の長い旅は、あしかけ5年にわたっていたのです。〔…〕3歳で別れたままになっていたむすこは、もう小学校の1年生になっていました。金子光晴の34歳から38歳までのあいだのことです。

この期間、ぜんぜん文学書は読まず、詩も発表していません。〔…〕けれども、この期間、金子光晴の眼はまばたきをわすれたミミズクの目のように、大きく開かれ、物の本質につきささる詩人の眼は、さまざまなものを視ていたのです。

それを可能にしたのは、お客さまとして、また観光客や留学生としてではなく、血ぼろを下げた東南アジアの原住民、ヨーロッパの下層階級の人々と、おなじ地点で、寝食をともにした、むきだしの人間関係のなかにおいてだったといえましょう。

〔…〕

昭和7年(1933)、ふたたびマレー半島を転々としたのち帰国してみると、5年間日本をるすにしていただけで、すっかり詩の世界も変わっていました。あれほどはなばなしかったプロレタリア作家の多くは転向(志を変えること)させられていました。〔…〕金子光晴という詩人の名まえは、もはや、みなからわすれさられていました。」

「どこの家々も寝しずまった夜、ふと金子光晴はへんな物音で目をさましました。ごうごうと音をたてて、深夜なにやらが、ひそかに運ばれてゆく気配でした。国民をだしぬいて、よからぬことをたくらみ、準備している……、〔…〕

肌で感じた危機への予感は不幸にも的中しました。昭和12年(1937)7月7日、日華事変の火ぶたが切って落とされたのです。帰国後に書いた批評精神の旺盛な詩を集めて、『鮫』という詩集を出そうとしていたやさきでした。」

日華事変(日中戦争)勃発による思想統制の激化を見て、金子は『鮫』の出版をあきらめかけたのですが、気骨のある編集者がいて激励したことから、「数ある金子光晴の詩集のなかでも、傑作といわれる『鮫』が出版されることになったのです。

この詩集によって、詩人、金子光晴の本領は、はじめて骨格太く大きなすがたを、人々のまえに現わしたのでした。

〔…〕「おっとせい」「泡」「どぶ」「燈台」「紋」「鮫」などの秀作がおさめられています。」

『鮫』を出版した後、金子はそれで満足してしまうことなく、今度は、日中戦争の行なわれている中国へ向かいました。当時、日本は、正義のために戦争をしているのだと言って開戦を美化し、「聖戦」「植民地解放」「八紘一宇〔アジアを統一して、天皇の下のひとつの家族のようにすること―――ギトン注〕」といった抽象的な文句が踊っていましたが、戦局の報道は検閲されていて、じっさいに中国で何が行なわれているかは、国民に知らされないしくみだったのです。

「金子光晴は、戦争の実体をはっきり自分の眼で知りたく思い、〔…〕商業視察という名目で中国にわたりました。

上海、天津、北京とまわるうち、侵略戦争の実態、火事場どろぼうのような日本人の行為、そしてそれをささえているのは軍人ばかりでなく、なによりも日本の民衆であることなどをさとったのです。それらは『恥』としか思われませんでした。

自分の眼ではっきりたしかめてのち、金子光晴は反戦を決意したのです。」

茨木のり子『個人のたたかい―――金子光晴の詩と真実』,pp.82-83,94-97.

そらのふかさをのぞいてはいけない

そらのふかさには、

神さまたちがめじろおししてゐる。

飴のやうなエーテルにたゞよふ、

天使の腋毛。

鷹のぬけ毛。

青銅(からかね)の灼けるやうな凄じい神さまたちのはだのにほひ。秤(かんかん)。

そらのふかさをみつめてはいけない。

その眼はひかりでやきつぶされる。

それのふかさからおりてくるものは、永劫にわたる

権力だ。

そらにさからうものへの

刑罰だ。

信心ふかいたましひだけがのぼる

そらのまんなかにつったった、

いっぽんのしろい蠟燭。

――燈台。

〔…〕

こころをうつす明鏡だといふそらをかつては、忌みおそれ、

――神はゐない。

と、おろかにも放言した。

それだのにいまこの身辺の、神のいましめのきびしいことはどうだ。うまれおちるといふことは、まづ、このからだを神にうられたことだった。おいらたちのいのちは神の富であり、犠とならば、すゝみたってこのいのちをすてねばならないのだ。

…………………………。

…………………………。

つぶて、翼、唾、弾丸(たま)、なにもとゞかぬたかみで、安閑として、

神は下界をみおろしてゐる。

かなしみ、憎み、天のくらやみを指して、おいらは叫んだ。

――それだ。そいつだ。そいつを引きずりおろすんだ。

だが、おいらたち、おもひあがった神の冒涜者、自由を求めるもののうへに、たちまち、冥罰はくだった。

雷鳴。

いや、いや、それは、

燈台の鼻っ先でぶんぶんまはる

ひつっこい蠅ども。

威嚇するやうに雁行し、

つめたい歯をむきだしてひるがへる

一つ

一つ

神託をのせた

五台の水上爆撃機。

金子光晴「燈台」,『鮫』(1937年)より。

↑この詩も、『鮫』収録のほかの詩と同様に、厳しい思想統制をかいくぐるためのカムフラージュがほどこされています。

「金子光晴の詩は天皇制批判であったり、日本軍部への批判、反戦論、日本人の封建的性格の解剖などを象徴していたのですが、象徴主義というかくれみのを着て書かれていたために、おいそれとは、テーマを見つけだせないようになっていました。けれども、わかる人にははっきりとわかり、暗黙の支持も根強かったのです。」

茨木のり子『個人のたたかい―――金子光晴の詩と真実』,pp.91-92.

上の詩も、一見するとキリスト教を批判しているように見えるかもしれません。しかし、標的がキリスト教でないことは、「神さまたちがめじろおししてゐる」「永劫にわたる/権力」「さからうものへの/刑罰」といった表現によって明らかです。

多神教で、しかも政治権力や刑罰と結びついているもの―――すなわち、天皇制以外に、この詩の対象はありえません。

「なにもとゞかぬたかみで、安閑として、‥下界をみおろしてゐる」「神」とは、現人神である天皇をおいてほかにありえないのです。

この詩のひとつの特徴は、天皇制を描くにあたって、そのファッショ性やアナクロニズムを印象づける“ふつう”の批判方法ではなく、読者の生理感覚、身体的嫌悪感に訴えていることです。

考えてみれば、それは作者の勝手な想像というより、論理的必然と言うべきなのです。日本のそら(天)に八百万(やおろず)の神が「めじろおし」しているのだとすれば、彼らの体臭やウンチやションベンの匂いで日本の空は充満しているはずです。抜け毛や腋毛や陰毛が、いつも漂っていなければなりません。みずからの国土を、悪臭にみちた世界にして有難がっている日本人は、なんと愚かなことか!‥

引用で省略した部分には、「包茎」という言葉もあります。「燈台」は、勃起したちんぼこの暗喩でもあるのです。「神」から「一滴の乳」が流れ出ています。すなわち、精液。

もうひとつの特徴は、類似の音の繰り返しを多用していることです。「つぶて、翼(つばさ)、唾(つばき)」「かなしみ、憎み、天のくらやみ」といった表現が目につきます。これらは、「おいら」という自称とともに、この詩をユーモラスにしています。天皇制への反抗と、劫罰―――「ひつっこい蠅ども」=「水上爆撃機」による攻撃を受けるというシリアスなテーマを扱いながら、作者の態度には余裕が見られます。作者の批判は、自嘲をともなった揶揄となっているのです。

「詩は無力であり、思想も無力であるという自覚はこの詩人をふかくとらえていたはずである。それは自嘲になったり、絶望の極でのユーモアになったりしてあらわれている。もう一歩はずれれば投げやりになるほかはない危い心の傾斜のなかでささえられたものが、そのままもっともすぐれた時代精神に通じていた。」

吉本隆明「金子光晴」,初出1962年, aus:『吉本隆明全集』,第5巻,p.552.

重箱のやうに

狭つくるしいこの日本。

すみからすみまでみみつちく

俺達は数へあげられてゐるのだ。

そして、失礼千万にも

俺達を召集しやがるんだ。

戸籍簿よ。早く焼けてしまへ。

誰も。俺の息子をおぼえてるな。

〔…〕

裾野の枯林をぬらして

小枝をピシピシ折るやうな音を立てて

夜どほし、雨が降つてゐた。

息子よ、ずぶぬれになつたお前が

重たい銃を曳きずりながら、喘ぎながら

自失したやうにあるいてゐる。それはどこだ?

どこだかわからない。が、そのお前を

父と母とがあてどなくさがしに出る

そんな夢ばかりのいやな一夜が

長い、不安な夜がやつと明ける。

雨はやんでゐる。

息子のゐないうつろな空に

なんだ。糞面白くもない

あらひざらした浴衣のやうな

富士。

金子光晴「富士」,『蛾』より。

〔…〕

そして、戦争が考へるところによると、

戦争よりこの世に立派なことはないのだ。

戦争より健全な行動はなく、

軍隊よりあかるい生活はなく、

また戦死より名誉なことはない。

子供よ。まことにうれしいぢやないか。

互ひにこの戦争に生れあはせたことは。

十九の子供も

五十の父親も

おなじおしきせをきて

おなじ軍歌をうたつて。

金子光晴「戦争」,『蛾』より。

こうした諸篇を読むと、ギトンは、この戦争の時代に作者を支えていた“思想の核”というか、“抵抗の最後の根拠”は、いったい何だったのだろうという思いにとらわれるのです。

たしかに、この時代を生き抜いた彼の行動の標的が、天皇制や、天皇制に立脚する日本の排外主義にあることは、よくわかります。茨木のり子さんが指摘するように、「侵略戦争の実態、火事場どろぼうのような日本人の行為」を「自分の眼ではっきりたしかめてのち、金子光晴は反戦を決意した」ということ、また、山中湖畔でも、近所に疎開していた「トットさん」というフランス人(アテネ・フランセの校長)の入院などの世話をしています。周囲の住民は、「トットさん」が敵国人だということから冷たくあしらい、彼に親切にする金子氏にも猜疑の目を向けるほどでした。

長男の徴兵逃れに努めたのも、単に息子がかわいいからではなく、憎んでもいない“敵”に対する加害者にはさせたくない気持ちも強かったと思われます。

しかし、それらはあくまでも彼の行動であり、“結果”であって、行動を支えた根拠は何だったのか?‥という問題は残ります。

戦争当時、キリスト教徒や、エスぺランチスト、中国びいき(『黒竜会』などの右翼を含む)、アメリカびいきの人々など、排外主義を快く思わず、いわば“国際主義”を信条とする人々は多くいたはずですが、彼らも日中戦争開始後はひとしなみに「八紘一宇」を称揚し、戦争に協力してしまっているのです。

上の諸篇を見ると、自分の私的な領域への国家の介入を許さない、許したくないという強い意志が感じられます。そこには、海外滞在の体験などからくると思われる強い自信が見られます。

ちなみに、子供の「母」、つまり金子氏の妻は、金子氏の5年間の海外遍歴に終始同行していた人でした。この夫婦ともどもの体験にもとづく強い自信が、孤立を恐れない彼らの行動を支えていたのでしょうか?

「金子光晴の詩は、きわめて饒舌なようにみえるが、ほとんど肝要な一点においていつも秘している。〔…〕その作品を、『こがね虫』、『鱶沈む』、『鮫』、『落下傘』、『蛾』とたどっていっても、かれを近代的思想の位置で、これほどまで強固にささえたものの根拠は分明でないところがある。

このことは、金子光晴が生活人としてはきわめて意識的な生活者でありながら、詩人、思想家としては可成り無意識な行動者であることによっている。」

吉本隆明「金子光晴」,初出1962年, aus:『吉本隆明全集』,第5巻,p.553.

吉本氏は、このように述べて、いわば匙を投げてしまっている(私にはそう見える)のですが、この問題は、当の金子氏にとっては「無意識」で済むとしても、私たちにとっては、もっと追究してみる価値があるように思います。

何を根拠にすれば、たとえ1億人が敵対しようとも抵抗を続けてゆくことができるのか?‥極端に言えば、そういう問題であり、両氏亡きあとの私たちにとっては、あるいは実践的課題であるのかもしれません。

金子光晴のような“スーパーマン”でなければ抵抗は不可能なのか?‥このように言い換えることもできるでしょう。

そこで、私たちは、金子光晴とはまたちがった抵抗のタイプを、もうひとりの抵抗詩人、秋山清のなかにさぐってみたいと思うのです。(つづく)

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡