10/19の日記

05:10

【ユーラシア】ルバイヤートと宮沢賢治(7)

---------------

.

おはようございます。(º.-)☆ノ

④ ラフカディオ・ハーン『塵』からの影響(つづき)

「『俱舎論』でヴァスバンドゥは、〔…〕

生死輪廻の過程において、輪廻の主体となるような一定不変の我というものは実在しない、と主張する。〔…〕現在の自己存在は過去世の煩悩と業とを原因として形成され、さらに現在世の煩悩と業とを原因として未来の自己存在(すなわち生)が形成されるという。」

三枝充悳『世親』,2004,講談社(学術文庫),p.112.

原始仏教は―――大乗仏教も本来はそうだと思うのですが―――“我れ”、つまり現代の私たちが何よりも大切に思う“個人”というものは、そもそも存在しない、それはたかだか便利なフィクションにすぎないと言うのです。

したがって、“たましい”とか“霊魂”のようなものも、実は存在しない。れいれいしく戒名を掲げて、石のお墓を立てて、永代供養などするのは、お寺の収入を確保するための方便‥‥‥おっと失礼!‥‥‥そういう人が生きていたことを記念するためにやっているにすぎないのです。

それでは、死んだあとはどうなるのか?魂が存在しないのなら、何が生まれ変わって輪廻するのか?‥‥

原始仏教の与えた答えは‥、それは、生きていた人の“業(カルマ)”が、結果としてあらたな生物を生み出すからだ。‥‥ラフカディオ・ハーン流に言えば、生きていた人がバラバラに解体して四散した物質的・精神的基本要素(ダルマ)の「塵」が、その“業”にしたがって離合したすえに、“業”にふさわしい「塵」が集まって新たな生物を形造るのだと。

それでは、“わたし”の記憶と思考は、“わたし”の“業”がもたらす未来の生物に受け継がれるのか?‥‥“わたし”の“生まれ変わり”は、“わたし”という前世を、まったく思い出すこともできないのか?………

「死者たちの塵―――記憶と思考の塵はどうなるのだろう。当然、復活ということになるのだが、西洋の信仰の夢想などとうてい及びもつかぬ驚くべき復活が起こるのだ。

一度死んだ太陽や月と、同じく」、つまり、恒星や惑星が、いつかは消滅して宇宙の塵となって四散し、またいつかは塵が集まって新しい天体を造るように、「死んだ感情は確実に復活を遂げるだろう。ただ、〔…〕全く同一の個体が回帰するということはないだろう。再現するものは必ず以前存在していたものの再結合、類縁同士の再調整、前世で得た経験の再統合という結果になるだろう。宇宙は業(カルマ)なのである。」

小泉八雲・著,仙北谷晃一・訳「塵」,p.239.

ハーンにとって、人間の死後は、他の生物や天体の生々流転と同じ世界の中にあります。原始仏教の「業(カルマ)の塵」(ダルマ)は、人間のみならず、あらゆる目に見える/見えない物質・精神を構成している基本要素だからです。人間は、かつて星であったかもしれないし、いつかは太陽にもなりうるのです。

宮沢賢治の「序詩」にも、↓こう詠われていました;

19これらについて人や銀河や修羅や海膽〔うに〕は

20宇宙塵をたべ、または空氣や鹽水を呼吸しながら

21それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが

22それらも畢竟こゝろのひとつの風物です

賢治にとっても、人は、銀河やウニと同列なのです。みな、輪廻の宇宙の中で生々流転を繰り返す同類の“なかま”なのですから。

人は銀河にも、修羅にも、ウニにもなりうるのです。

ところで、宮沢賢治は、世親(ヴァスバンドゥ)の『倶舎論』を通じて、原始仏教(アビダルマ)の死生観をよく知っていたようです。『春と修羅』収録の「青森挽歌」で、↓つぎのように詠っています:

206ほんたうにあいつはここの感官をうしなつたのち

207あらたにどんなからだを得

208どんな感官をかんじただらう

209なんべんこれをかんがへたことか

210むかしからの多数の実験から

211倶舎がさつきのやうに云ふのだ

212二度とこれをくり返してはいけない

「俱舎」は『俱舎論(くしゃろん)』のこと。死んだとし子の“この世の感覚”が多数のダルマに解体して去った後、とし子は「あらたにどんなからだを得/どんな感官をかんじただらう」‥‥ しかし、死後の行く末は、『俱舎論』に書いてあるとおりで、死んだ人間が生きている時と同じような「からだを得」たり、五感を持ったりすると思うのは幻想だ。そんな考えは「二度と‥くり返してはいけない」。

そればかりではありません。

『春と修羅』には、死んだとし子の霊‥あるいは生まれ変わりが鳥になって現れる場面が何ヶ所かありますが、必ずしも1羽の鳥ではありません。2羽だったり3羽だったりするのです:

13二疋の大きな白い鳥が

14鋭くかな[しく]啼きかはしながら

15しめつた朝の日光を飛んでゐる

16それはわたくしのいもうとだ

17死んだわたくしのいもうとだ

18兄が來たのであんなにかなしく啼いてゐる

19 (それは一應はまちがひだけれども

20 まつたくまちがひとは言はれない)

「白い鳥」1923.6.4.

これは、“死んだ妹は何かに生まれ変わって生きている”と考えたい賢治の素朴な東北人の観念(⇒:津軽を彩る霊の世界 ⇒:賽の河原・川倉地蔵尊)を、アビダルマの“業とダルマ”の哲理に、むりやり合わせた結果ではないでしょうか?

099空があんまり光ればかへつてがらんと暗くみえ

100いまするどい羽をした三羽の鳥が飛んでくる

101あんなにかなしく啼きだした

102なにかしらせをもつてきたのか

103わたくしの片つ方のあたまは痛く

104遠くなつた榮濱の屋根はひらめき

105鳥はただ一羽硝子笛を吹いて

106玉髄の雲に漂つていく

「オホーツク挽歌」1923.8.4.

↑こちらでは、死んだ妹からの「しらせをもつてきた」(?)「三羽の鳥」が、途中から「ただ一羽」になってしまいます。

↓こちらは、妹の死から2年たった後の作で、もうだいぶおちついてきたので、「それはわたくしのいもうとだ」などとはっきりとは書きませんが、「つぐみの群」や、近づいて来たそのうちの2羽に、亡き妹につながるもの(妹のダルマの余塵?)を求めています:

「鳥がぎらぎら啼いてゐる

たしか渡りのつぐみの群だ

〔…〕

わたくしが一あし林のなかにはいったばかりで

こんなにはげしく

こんなに一さうはげしく

まるでにはか雨のやうになくのは

何といふおかしなやつらだらう

〔…〕

一つの木立の窪みから

赤く濁った火星がのぼり

鳥は二羽だけいつかこっそりやって来て

何か冴え冴え軋って行った

あゝ風が吹いてあたたかさや銀の分子

あらゆる四面体の感触を送り

蛍が一さう乱れて飛べば

鳥は雨よりしげくなき

わたくしは死んだ妹の声を

林のはてのはてからきく」

『春と修羅・第2集』〔この森を通りぬければ〕,#156,1924.7.5.【定稿】

さらに、(原氏の指摘にもありましたが)賢治が詩の中で多用する「微塵」という言葉も、それが、死者のダルマ、あるいは広く、世界にある有情の諸物を構成すべく離合集散するダルマの微粒子だと考えれば、それは単なる風景以上のものであることになります:

ある星は空の微塵のたゞ中にものを思はずひためぐりゆく

ある星はわれのみひとり大空をうたがひ行くとなみだぐみたり

『歌稿A』#405,406

12ひばり ひばり

13銀の微塵(みぢん)のちらばるそらへ

14たつたいまのぼつたひばりなのだ

15くろくてすばやくきんいろだ

「小岩井農場・パート2」

03ひかりの微塵(みぢん)系列の底に

04きたなくしろく澱むもの

「岩手山」

「きたなくしろく澱むもの」は、初夏の輝く曇り空の下にある岩手山を指していますが、無数の死者のダルマが渦巻く底にあるのだと見れば、この詩の感興はずっと深いものになるでしょう。

48あたらしくそらに息つけば

49ほの白く肺はちぢまり

50(このからだそらのみぢんにちらばれ)

51いてふのこずえまたひかり

52ZYPRESSEN いよいよ黒く

53雲の火ばなは降りそそぐ

詩「春と修羅」

「そらのみぢんにちらばれ」は、「微塵」のただよう空に散らばれ‥という意味にもとれますが、同時に、自分の身体のダルマが解体して「そらのみぢん」になって散らばれ、という含みが読みとれます。

いずれにせよ、この「みぢん」は、単にバラバラになってしまえ‥というような破れかぶれの絶叫や比喩誇張ではないと思います。私たちは、賢治がこうした特異な表現にこめた深い意味を、おちついて探って行くべきです。

32わづかにその山稜と雲との間には

33あやしい光の微塵にみちた

34幻惑の天がのぞき

35またそのなかにはかがやきまばゆい積雲の一列が

36こころも遠くならんでゐる

37これら葬送行進曲の層雲の底

38鳥もわたらない清澄(せいたう)な空間を

「雲とはんのき」

「あやしい光の微塵」が、作者に死者のダルマを思わせているとすれば、そのあと唐突に出てくる「葬送行進曲」という言葉も、やや納得がいきます。

22じつに空は底のしれない洗ひがけの虚空で

〔…〕

25どんどん雲は月のおもてを研いで飛んでゆく

26ひるまのはげしくすさまじい雨が

27微塵からなにからすつかりとつてしまつたのだ

「風の偏倚」

「風の偏倚」は、暗殺教団の「剽悍な刺客」のところでちょっと説明しましたが、雨上がりのたそがれ時に「カルパのはじめの風」が吹きすさんで、何もかも洗い去って新たな40億年の「カルパ」が始まる‥という内容です。「カルパ」とは、ひとつの宇宙が誕生して死滅するまでの期間。古い死者の「業の塵」もすっかり吹き払われて、宇宙は、あらたな再生の時を迎えるのです。

「確かにこの塵は有情の生を持っていた。〔…〕それは星雲だったし、星だったし、惑星だったし、月だった。幾度となくそうしたものであったのだ。それは神でもあった―――〔…〕

『塵よ、心せよ、汝は太陽なりし。しかして再び太陽となることあらん‥‥‥汝は光なりし、生命なりし、愛なりし。―――しかしてこれらすべてのものに、不断の宇宙の魔法によりて、汝は幾たびとなく立ち返るべし』」

小泉八雲・著,仙北谷晃一・訳「塵」,p.238.

「カルマの塵」を呑みつくすハーンの「大地」も永遠の存在ではなく、「大地」もまたいつかは解体して太陽に、星に転生し、こうして人の生命は、いつか宇宙とつながっているのでした。

こうして、いよいよハーンと賢治の死生観は、大きく歩み寄ります。

しかし、ここで私たちは、両者の思想の微妙な違いにも注目しておきたいと思います。

ハーンの死生観が、

人 → 大地 → 宇宙

と、「大地」を経由してつながってゆくのに対して、宮沢賢治の場合には、

人 → そら(天) → 宇宙

というように、まっすぐに垂直上昇を遂げようとしているように思われます:

154それらひとのせかいのゆめはうすれ

155あかつきの薔薇いろをそらにかんじ

156あたらしくさはやかな感官をかんじ

〔…〕

159はなやかな雲やつめたいにほひのあひだを

160交錯するひかりの棒を過ぎり

161われらが上方とよぶその不可思議な方角へ

162それがそのそのやうであることにおどろきながら

163大循環の風よりもさはやかにのぼつて行つた

〔…〕

170やがてはそれがおのづから研かれた

171天のる璃の地面と知つてこヽろわななき

〔…〕

177それらのなかにしづかに立つたらうか

「青森挽歌」

これは↑、死んだとし子が天上の世界へ昇天して行くさまを想像しているのですが、「上方とよぶ‥方角へ」「大循環の風よりもさはやかに」上昇して行ったと書いています。また、「序詩」でも:

48みんなは二千年ぐらゐ前には

49青ぞらいつぱいの無色な孔雀が居たとおもひ

50新進の大学士たちは気圏のいちばんの上層

51きらびやかな氷窒素のあたりから

52すてきな化石を發堀したり

〔…〕

55發見するかもしれません

と、賢治の関心は、「大地」ではなくもっぱら「青ぞら」からその上方へと向けられています。

また、ハーンは、『塵』を見る限り、「業の塵」を、もっぱら死者の業の破片としてイメージしているようです。

しかし、宮沢賢治の場合、その「微塵」は、必ずしも死者の解体から生じたものに限られないような気がするのです。

たしかに、原氏が注目する「序詩」の括弧書きには:

04(あらゆる透明な幽霊の複合体)

とあって、「幽霊」という言い方からして死者のものと思われるかもしれません。しかし、賢治は「幽霊」という言葉を、かならずしも死者にのみ用いていたわけではありませんでした。たとえば、「小岩井農場・パート4」には:

71いま見はらかす耕地のはづれ

72向ふの青草の高みに四五本乱れて

73なんといふ氣まぐれなさくらだらう

74みんなさくらの幽霊だ

この「四五本」の桜は、《アザリア》同人の仲間たちを暗に指しています(菅原千恵子『宮沢賢治の青春』,角川文庫,pp.172-174)。たとえ、《アザリア》の仲間を象徴しているとする菅原説に賛成しなくとも、これらが、4〜5名の死者を表していると考える人はいないでしょう。

全員が生存している《アザリア》の仲間が、なぜ「幽霊」となって表れるのか?‥その点も、賢治が『倶舎論』の哲理を研究していたとすれば理解可能です。『倶舎論』によれば、事物の構成基本要素である「ダルマ」は、過去・現在・未来の“三世”にわたる存在です(三世実有)。その意味は、‥たとえば、現在時の宮沢賢治が、過去の仲間たちを思い浮かべることができるのは、過去世に、仲間たちの「ダルマ」が存在しているからです。“対象のない心はありえない。”“存在しないものを意識することはできない。”というのが、説一切有部の基本的テーゼなのです。(『存在の分析<アビダルマ>』,角川文庫,pp.72,88-89)

いまは死んでしまって存在しない人の「ダルマ」も、過去世には存在します。過去世に存在する死者の「ダルマ」が、あたかも生きている人のように現在世に現れたとき、その幻影を私たちは「幽霊」と呼びます。

だとすれば、遠く離れてしまったために、現在時においては眼高地平線の彼方に没している人々の、過去の「ダルマ」が眼前に現れたとき、それを「幽霊」と呼ぶことは、決しておかしなことではないのです。

また、“物質交替”(新陳代謝)という生物体の働きを考えるならば、人間の身体や心も、つねに一部は解体して「ダルマ」を放出し、外部から「ダルマ」を吸収し、そうやって周囲の生物たちとの間で“ダルマの交換”が行なわれているとみなすこともできるように思われます。それが、

04(あらゆる透明な幽霊の複合体)

あるいは、

05風景やみんなといつしよに

06せはしくせはしく明滅しながら

14(すべてわたくと明滅し

15 みんなが同時に感ずるもの)

27(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに

28 みんなのおのおののなかのすべてですから)

これらの詩句の意味するところなのではないか?‥

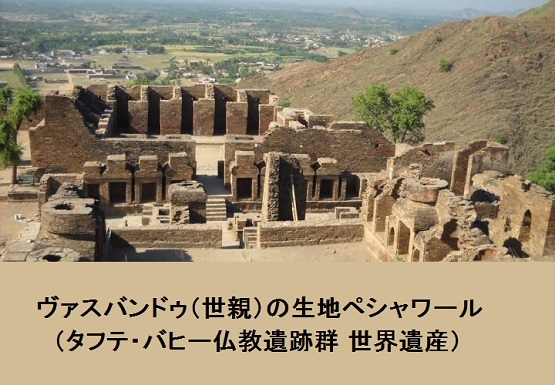

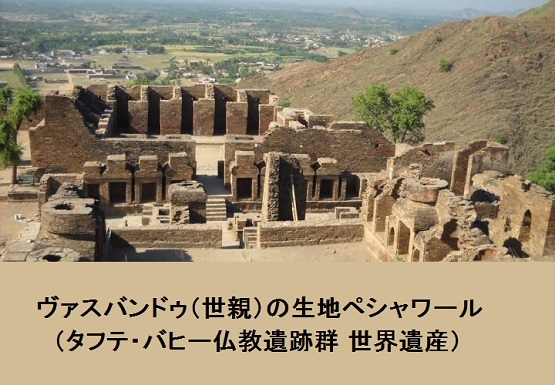

世親の生地 ペシャーワル地方の展望

ところで、さきほど“ダルマの交換”と書いたのは、‥ちょっとギトンの思い入れが過ぎたかもしれません。もう一度、こんどは『俱舎論』と賢治に、より即して考えてみたいと思います。

それには、まず、《刹那滅》という『俱舎論』や大乗仏教の特色ある物質観・人間観を説明する必要があります:

「服部 仏教の根本的な旗印になっている無常、万物は恒常性を持たないという考えを徹底させれば、一瞬たりとも持続しないということになりますね。〔…〕その見方を極端までおし進めれば、一瞬ごとに滅びるという思想になると思います。」

櫻部建,上山春平『存在の分析<アビダルマ>』,仏教の思想 2,1997,角川文庫,p.238.

「たとえば、机の上にあるコップは一時間前も今も変わらぬコップとして持続して存在している、と常識的には考えられる。しかし、『ダルマの理論』によれば、実はそれは瞬間に生滅する有為のダルマの不断の連続にすぎない。ある瞬間においてコップがここに存在するということは、コップのまるく細長い形(それは「色(狭義)」のダルマである)や堅くなめらかな手ざわり(それは「触」のダルマである)等々の多くのダルマがその瞬間にそこにともに生起してコップという存在を構成していることなのであるが、それらのダルマのいちいちは〔…〕次の瞬間にはすべて消滅する。

にもかかわらず、第二の瞬間にも依然としてコップがそこに存在しているのは〔…〕さきの諸ダルマを継いで、それと同種の諸ダルマが、同じその場所に同様の関係において引き続いて生起するからである。第三の瞬間以後においても同様である。」

『存在の分析<アビダルマ>』,pp.73-74.

ところで、コップの・ある瞬間の「ダルマ」がすべて一瞬で消滅したあと、次の瞬間に、同種の諸「ダルマ」が同じ場所に生起するのは、なぜかと言うと、‥それは、「因果」(いわゆる因果応報)によるのです。

ふつう、因果応報と言うと、川に毒を流して魚を捕っていた警察署長が、しばらくしてからその行為がばれて捕縛される、というように、“原因”(先行するダルマ)と“結果”(原因を受けて生起するダルマ)の間に時間的経過があります。それも「因果」の一種なのですが(異熟因・異熟果)、

コップの同じ諸ダルマが、また同じ場所に生起する、という場合も、「因果」の一種として説明されるのです(同類因・等流果)。

そして、同様のこと(ある瞬間の諸ダルマが原因になって、未来の瞬間に諸ダルマを生起させる関係)は、人の「心」にも起きていると説明されるのでして、

ある瞬間の「心」は、「それが生起する直前に生起していた他の心」によって引き起こされる(等無間縁・増上果)。こうして、後の時点の「心」が先の「心」を継承するとともに、みずからもまた「因」となって次の「心」を生起させる連鎖の関係を「心相続」と呼び、これが、私たちの観念する“一個人”の“意識の流れ”にあたります。(『存在の分析<アビダルマ>』,p.80)

さらに、この「因果」関係は、心作用と心の間にも起きます。

心作用(心所)とは、心が物・外界と接触して生ずる心的反応(『存在の分析<アビダルマ>』,p.62)その他、認識・判断・思考・記憶等いっさいの“思い”の作用(p.66)であって、ある心が起きるときには、かならず多くの心作用が伴って起きています(相応因・士用果)。つまり、この場合には、「因」と「果」が同時に起き、心と心作用とは、相互に「因」となり「果」となる関係なのです。どちらかが一方的に他を引き起こすわけではない、というのが『俱舎論』の考え方です(op.cit.,pp.76-80)。

そういうわけで、ある瞬間の人の「心および心作用」は、前の瞬間に生滅した「心および心作用」を相続しているだけでなく、それと同時に、ある時点の「心」は、外界からの五感の知覚や、その知覚に反応しておこる感情・思考・判断などを含む多数の「心作用」によって生じ、またそれら「心作用」を生じさせてもいるのです。

そうすると、さきほど“各時点の「心」の連鎖が「心相続」になる”と言ったのは、じつは正確ではないのでして、「心相続」とは、各時点の「心および心作用」が時系列に並んだ連鎖なのです。

したがって、各時点の「心」どうしの間は、明確な一本の鎖でつながっているわけではないのでして、「心」は、外界との一瞬一瞬ごとのやりとり、またそれに伴って去来するさまざまな“思い”との「因果」によって、たえず生成消滅を繰り返しながら、あたかも一本の“自我”の鎖が存在するかのようにふるまっているにすぎないのです。“我れ”は、きわめてあやふやな存在でしかありません。

私たちは、一瞬ごとに「せわしくせわしく」、外界と、また自己に生ずるさまざまな“思い”と反応して「明滅しながら」、ようやく何とか“自己”を保持し、「ともりつづける」存在なのです。

こうして、西洋の近代哲学とは大きく異なる人間観・世界観が開かれることになります。

賢治の「序詩」にいう「明滅」という語が《刹那滅》を表していることは、すでに多くの人によって指摘されています。

しかし、それ以上に、ここで考えてみたいのは、賢治の場合には、この《刹那滅》を生じさせ、ある瞬間をつぎの瞬間に相続させる「因果」の関係が、ある1個体の中だけでなく、周囲の他の生物や事物との間でも働いていると見るのではないか‥ ということです。

「わたくし」という個体が《刹那滅》の原理で無限に「明滅」を繰り返しているばかりでなく、

「わたくし」の諸ダルマの「滅」が原因となって、他の個体に諸ダルマの生起を引き起こし、他の個体の諸ダルマの生滅が原因となって、「わたくし」に諸ダルマの生起を引き起こす‥という相互作用を考えているのではないかと思うのです。それが、

05風景やみんなといつしよに

06せはしくせはしく明滅しながら

14(すべてわたくと明滅し

15 みんなが同時に感ずるもの)

という「序詩」の詩句の意味なのではないか?‥

以上は、ギトンなりに『俱舎論』と賢治の間を往復して格闘した結果でして、まだギトンの“思い入れ”や飛躍が多く目につくかもしれませんwその点は、今後いっそうの研鑽をお約束しつつ、皆さまのご叱正にゆだねたいと思います。

ともかく、「風景やみんなといつしよに‥明滅しながら」という賢治の表現が、単に“風景を見てトキメいている”というような常識的・比喩的な意味で書かれた語句でないことは、もうあきらかではないでしょうか。

この《刹那滅》・《因果》の表現として見れば、『春と修羅』「序詩」の最初の段落の意味は、ひじょうにわかりやすくなります:

01わたくしといふ現象は

02假定された有機交流電燈の

03ひとつの青い照明です

04(あらゆる透明な幽霊の複合体)

05風景やみんなといつしよに

06せはしくせはしく明滅しながら

07いかにもたしかにともりつづける

08因果交流電燈の

09ひとつの青い照明です

10(ひかりはたもち、その電燈は失はれ)

「序詩」

「電燈」「照明」「明滅」という特徴ある語が使われている意味があきらかになります。賢治は、1秒間に 50 ないし 60 サイクルで「明滅」する交流電源の性質を、《刹那滅》の比喩として用いているのです。⇒:《ゆらぐ蜉蝣文字》「いんとろ」0.1.2

(なお、この段落は比喩であり、賢治は、自分の身体に電気が通って光っていると考えているわけではないし、白熱電球は仏教の《刹那滅》の原理で輝いていると思っているわけでもありません。あくまでも、仏教の哲理をわかりやすく“可視化”するために、交流電燈を持ち出しているのです。しかし、「序詩」の第2段落以降は、かならずしも比喩と考えるべきではありません。詩的な表現ではあるが、書かれた通りのことがじっさいにあると、作者は考えています。そのあとに収録された『春と修羅』の《心象スケッチ》各篇についても同様。そこに描かれた風景や鳥や人の・われわれが目を見張るような異様な描かれ方は、たんに作者の“心の中の表象”であるにとどまらず、作者がその中で生きるこの世界が、そのように活動し息づいていると、作者は感じているのです。作者は、囲繞する世界と交感し“感じ合っている”と主張しているのです。)

さて、ハーンの『塵』は、このあと、最初の原子朗氏の論文に引用されている部分が来ます:

「そして人間の霊魂は? 幾兆という霊魂の複合体である。ぼくらは、一人残らず、前世に生きていた生命の断片の、無数に寄り集ったものである。〔…〕ぼくらの感情、思想、願望は、〔…〕幾億万の死者たちの感情、思想、欲求の再構成された複合体にほかならない。〔…〕

私は一人の個人―――一個の魂であろうか。否、私は一個の群衆である―――その数のおびただしさにおいて想像を絶し、億単位兆単位のグループに分けたところでとうてい計量することのできない一個の群衆という他はない。私は世代に世代を重ね、永劫に永劫を重ねた末の存在である。今私を形作っている群衆は、数えきれぬ程度に解散を繰り返しては、又他の散らばっていたものと混じり合って来たのである。とするなら、次の解体を思い煩う必要などどこにあろう。

恐らく幾多の太陽が無数の代を経て燃えさかる何兆年か後に、私を構成する一番いい要素が再び集まる時が来るかも知れない。」

小泉八雲・著,仙北谷晃一・訳「塵」,pp.240,242.

「幾兆という霊魂の複合体」、つまり宮沢賢治の「あらゆる透明な幽霊の複合体」という表現が、今度はすんなりと理解できたのではないでしょうか?‥

そうなのです。

賢治は、かつて『雁の童子』に登場する西域の賢者であったかもしれない‥、ブハラで処刑された警察署長であったかもしれない‥、岩手山麓の野原で土神と争って殺されたキツネであったかもしれない‥、それどころか、太陽であったかもしれないし、銀河系宇宙であったかもしれない‥‥ と、彼は半ば本気で夢想していたのではないでしょうか?

「もし風や光のなかに自分を忘れ世界がじぶんの庭になり、あるいは惚として銀河系全体をひとりのじぶんだと感ずるときはたのしいことではありませんか。」

(宮沢賢治書簡,宮澤清六宛て 1925.9.21.)

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡