10/14の日記

09:35

【ユーラシア】ルバイヤートと宮沢賢治(3)

---------------

.

こんばんは。(º.-)☆ノ

宮沢賢治が、1921年の東京滞在中に書いたと推定される童話『若い研師〔とぎし〕』(年代推定の議論は後述)は、その後数度にわたる改稿を経て、その前半は『若い木霊』および『タネリはたしかにいちにち噛んでゐたやうだった』、後半は『チュウリップの幻術』という2群の童話に結実します。

ここで検討するのは後半部分で、『若い研師』では「二、チュウリップ酒」という章題が付いています。

この第二章のあらすじは、刃物を研ぐ行商をしている「若い研師」が、たまたま寄った農園で、旧知の園丁(庭師)と出会い、園丁の育てたチューリップの花を眺めながら、「チュウリップ酒」を二人で飲み交わす‥というものです。

ちなみに、宮澤賢治そのひとも園芸に熱心だったようで、↓教え子の人たちのつぎのような回想があります。「園丁」は、作者自身の作中人物化と言ってもよいのです:

「大正13〔1924〕年〔…〕花巻温泉地に立たれて★、之から造る庭園の土地改良を指導されることになり再三温泉地へ来られ、自分がその助手を云ひつかり親しくお話を承る様になつた。〔…〕一番先に造った対照花壇には、シヤスター、ジギタリス、鬼げしなど先生の設計通り模様が織り出されて、お天気のいゝ日には花の香がそこら一ぱい漂ひ、〔…〕

農学校へ行くと、校庭の花壇は、何時もシヤスター、ジギタリス、コスモス、サルビアなどいつぱい咲き乱れて居て、先生も生徒もその中を泳ぐ様に歩いて居て、童話の中の夢の楽園を想ひ出し、当時の生徒がたまらなく羨やましかつた。〔…〕」

富手一「宮澤先生」(初出:1935.6.),in:続橋達雄・編『宮澤賢治研究資料集成』,1991,第1巻,p.234.

★ ただし、宮澤賢治設計による花巻温泉地の花壇造成が実際に開始されるのは、農学校を退職した1926年春以降。伊藤光弥『イーハトーヴの植物学』,2001,洋々社,pp.70,150,166.

「大正14〔1925〕年に農学校に入学した柳原昌悦は、賢治が担当する農業実習の時間に実習田の畦畔にヒマワリを植えさせられたことや日時計花壇を作ったことを覚えていたという。柳原が1年生の時、賢治は農業実習を担当していた。〔…〕次は柳原の回想である。

……円形花壇で円周を短かい芝草様の花で縁どりし、その円周上に時計の文字盤様に12、3、6、9時の位置を定めて鮮かな花を植付け、円心に当る中心部に先のとがった細長い棒を垂直に立てる、春分、秋分の頃の正午に中心棒の投影が示す位置を北方とする所謂日時計花壇、そして改めて東西南北の方位を決めて楽しむ事になり、北国と太陽、寒冷地岩手と太陽と花とを組み合せた円形花壇も設計されて皆んなで造って楽しみました。」

伊藤光弥,op.cit.,p.72.

「記憶を辿れば大正15〔1926〕年の早春である、〔…〕その年は先生の教壇から去らるゝの年でもあり、〔…〕

六月の末頃と記憶する。先生の宅〔下根子の独居生活先。のちの『羅須地人協会』―――ギトン注〕を訪ねるのを何よりの楽しみに待ってゐた日が酬ひられた。〔…〕国道を折れ更に小芝の生々しい路に出ると、もう先生の理想郷が直感された。

路にそうて短い落葉松がまばらに植付けられ、それもきれた向ふ端には銀どろが精よくのびて、風もないのに白い葉うらが輝いてゐた。更に西向に突出た玄関へと連る道の北側には空地に型どつた三角形の花壇があり、ひなげしであつたか赤と黄が咲き乱れてゐた。玄関の側には大きな黒板が掲げられ、内は森として静まり返つてゐた。〔…〕農家(家屋)の設計や庭園の設計等には相当以上に熱心であられた先生だけに、〔…〕蔓ばらは数本植付けられて壁に誘引され、庭松の下陰にはチユーリツプの球根が風乾されてゐた。裏の森の中では郭公が啼きつゞけ、南の涯にそふ足下の茂みのみどりの中には小蝉のこえも聞こえ、その遥か向ふには曲つてめぐる北上〔川――ギトン注〕があり、その辺には数本黒松が海岸風にくねつてゐる、〔…〕

いつともなしに自分は南の庭に立ち、広々としたみどりの視野にみとれてゐた。ふとふり返ると、其処には窓越しに机に凭れてゐる先生の姿をみとめた、更にガラスに近よれば机によつてぐつすりと眠つてをられたのだつた。」

菊池信一「素描」(初出:1935.6.),in:『宮澤賢治研究資料集成』,第1巻,pp.235-236.

野生のチューリップ(ダマヴァンド、イラン)

さて、草稿の変遷を図式化しておきますと:

『若い研師』「二、チュウリップ酒」 → 『研師と園丁』 → 『チュウリップの幻術』

となります。

「 二、チュウリップ酒。

若い研師はその次の日の夕方小さな野原を通りました。路の左側に美しい農園がありました。研師は一あし門の中に入って見ました。 チュウリップが無造作に並べて植えられ力一ぱいに咲いてゐました。

青い上着の園丁がこてをさげて汗を拭ひながら向ふからやって参りましたが研師の立ってゐるのを見てにはかに笑って輝いてはせ寄りました。

『やあしばらくですね。どうしてこっちへおいでになりました。 私がこゝに居るのはご存じでしたか。』

『ほんたうにしばらくでした。何の気もなくお寄りしたのでした。』

〔この間の原稿数枚なし〕

目にかけたいのはこっちです。』

『おや、これですか。小さいではありませんか。そして白いではありませんか。小さな白い花ではありませんか。』

〔…〕」

宮沢賢治『若い研師』

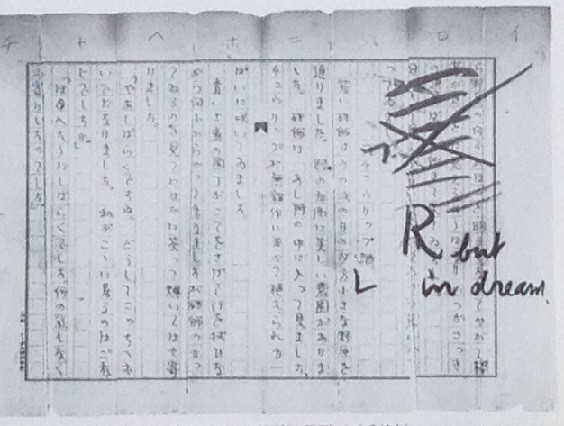

まず、章題の部分‥‥‥ ↑原稿の写真を出しておきましたが、太い毛筆で、題「チュウリップ酒」を鍵カッコでくくり、前章の末尾を抹消して、下のほうに

R but

in dream

と、‥これは副題でしょうか?‥ 大きく記しています。

賢治は、『若い研師』の第2章を独立させて、『チュウリップ酒』という童話に仕立てるつもりだった―――それが現存の『研師と園丁』―――ようなのですが、問題は、この奇妙な“副題”です。

「『R but』は、『R(u)baiyat』の省略文字とは考えられないだろうか?」

金子民雄『ルバイヤートの謎』,p.152.

R but = Rubaiyat と読むのは、かなり無理があるような気がしますが、‥ むしろ、"R" を "Rubaiyat" の省略と見て、"Rubaiyat but in dream"(ルバイヤート、ただし夢の中での)と読んだほうがよさそうにも思います。

しかし、いずれにせよ、ルバイヤートを表しているという証拠はありません。

この書き込みにこだわるより、むしろこの童話の内容から、『ルバイヤート』の“チューリップと酒”との接点を探っていったほうがよさそうです。

ところで、↑上の引用は原稿の途中が散逸(戦災のため)していて意味が取れないので、その部分を、改稿形の『研師と園丁』で見ますと‥、

この、原稿が失われた部分で、研師は、園丁の依頼を受けて農園の片隅で研ぎ仕事をします。そして、仕事が終った後、園丁に誘われて、農園のチューリップを観覧します。↑引用文中にある「白い花」は、そのチューリップの一本です。

『研師と園丁』から引用しますと:

「〔…〕『そんならまあ私の作った花を見て行って下さい。』『えゝ、ありがたう拝見しませう。』

『さうですか。ね、その黄と橙の大きな斑はアメリカから直かに取りました。こちらの黄色はうっとうしいでせう。』『えゝ。』『この赤と白の斑は私はいつでも昔の海賊のチョッキの様な気がするのですよ。ね。それからこれはまっ赤な羽二重のコップでせう。ずゐぶんこの球はみんなほしがりますよ。』

『えゝ、全く立派です。赤い花は風で動いてゐる時よりもじっとしてゐる時の方がいゝやうですね。』『さうです、そうです、そして一寸、あいつをごらん下さい。ね。そらその黄色の隣りのあいつです。』

『あの小さな白いのですか。』『さうです、あれはこの中では一番大切なんですよ。まあしばらくじっと見詰めてごらんなさい。どうです、形のいゝことは一等でせう。』

研師はじっとその花を見た。そして黙ってしまった。

『ね、靱やかな静かな緑の花の柄でせう。風にゆらいで静かに光ってゐるやうでせう。けれども実は少しも動きません。それにあの白い小さな花はその不思議な合図を空に送ってゐるやうにあなたには思はれませんか。』

〔…〕」

『研師と園丁』

「黄と橙の大きな斑」「この赤と白の斑」「まっ赤な羽二重のコップ」「赤い花」「その黄色」など、登場しているのはみなチューリップの花です。

「その黄と橙の大きな斑はアメリカから直かに取りました。」

と園丁に言わせていますが、賢治が花の種子を外国から取り寄せて育てるようになったのは、農学校退職後の1928-30年頃でした。(伊藤光弥,op.cit.,pp.169f.)

『若い研師』『研師と園丁』を書いた1921年頃(年代推定の議論は後述)には、むしろまだ、そうした園芸の仕事に関心と希望を抱いていている段階でした。(伊藤光弥,op.cit.,pp.67f.)

1921年末から1922年春にかけて書かれた『冬のスケッチ』の中に、↓つぎの一節があります:

「 ※ 農園設計

十月はひまはりを見る。

夏はケールとはなやさい。

六月はひなげしを見る。

春はたねを見る。」

『冬のスケッチ』(3)3.

「赤い花は風で動いてゐる時よりもじっとしてゐる時の方がいゝやうですね。」

ここでは、『ルバイヤート』のチューリップの世界に関心を抱きつつも、そこからはやや身を引いて独自の趣向を述べています。深紅のチューリップが、燃えるように風に揺らいでいる風景を手放しで絶賛するのではなく、深紅のチューリップは動いている時よりも、じっとして、しんと立っている時のほうが良い、と言っているのです。これは「若い研師」の発言ですが、賢治の中にある・もう一つの志向(ジョバンニ的な?)を示しています。

天澤退二郎氏と秋枝美保氏が指摘される“大正生命主義の熱い情念から、『春と修羅』以後の冷たい精神へ”という宮沢賢治の思想転換の流れから見ると、これはたいへん興味深く思われます。「赤い花」が象徴する・燃え上がるような熱い情念に対して、ここで賢治は疑問と留保を付しているからです。⇒:ゆらぐ蜉蝣文字 8.1.9

そしてさらに重要なのは、その後で注目されている“小さな白いチューリップ”です:

「『あの小さな白いのですか。』『さうです、あれはこの中では一番大切なんですよ。まあしばらくじっと見詰めてごらんなさい。どうです、形のいゝことは一等でせう。』

研師はじっとその花を見た。そして黙ってしまった。

『ね、靱やかな静かな緑の花の柄でせう。風にゆらいで静かに光ってゐるやうでせう。けれども実は少しも動きません。それにあの白い小さな花はその不思議な合図を空に送ってゐるやうにあなたには思はれませんか。』」

“白い花”を見つめて黙ってしまった「若い研師」に対して、「園丁」は、「靱〔しな〕やかな静かな緑の花の柄でせう。〔…〕静かに光ってゐるやうでせう。けれども実は少しも動きません。」と話しかけています。

そして、その「白い小さな花」は、「不思議な合図を空に送ってゐる」と言うのです。

「園丁」が注目しているのが、花以上にその「緑の柄」であることにも注意しましょう。というのは、これは、前回取り上げた #492番の短歌に対応しているからです:

チュウリップ

かゞやく酒は湧きたてど

そのみどりなる柄はふるはざり。

『歌稿B』#492〔初期形〕

この“白い花”については、あとでもう一度取り上げることになります。

さて、賢治の『若い研師』では、ハイヤームの『ルバイヤート』に特徴的な深紅のチューリップよりも、白い小さなチューリップが注目されているのですが、‥ギトンが考えるに、これは、荒木訳に含まれている↓つぎのルバイイから、インスピレーションを得たのではないかと思います:

第七拾四

◎天、雲より花の蓋を下し、

果園に花を降らせりと云はん、

水仙(スーシン)の如き盃に我薔薇色の酒を盛らん、

蒼雲より素香(ぜすみん)の降る時。

『若い研師』の原稿の途中の部分が戦災で焼失してしまっているため、その部分を改稿形の『研師と園丁』によって見てきました。「白い小さな花」以後は『若い研師』原稿が現存していますから、また『若い研師』のほうを見ることにします:

「 〔…〕

『おや、これですか。小さいではありませんか。そして白いではありませんか。小さな白い花ではありませんか。』

『誰でもはじめはさう云ひますよ。小さいながら形のいゝことはほかに較べもありません。まあ、しばらくぢっと座って見詰めてごらんなさい。どうです。何といふ靱やかな静かな緑の花の柄でせう。 風にゆらいで微かに光ってゐる様ですが実は少しも動きません。それにあの鈴蘭にさへも見違ひさうな小さな花は不思議な合図を閃めく空に送ってゐるのです。』

『あゝさうです。さうです。見えました。けれども何だか空のひばりの羽の動かし様がさっきと調子をちがへて来たではありませんか。』

『さうでせうとも。それですからこの花の盃の中からぎらぎら光ってすきとほる蒸気が丁度水へ砂糖を溶かしたときの様にユラユラユラユラ立ち昇ってゐるでせう。おゝ光が湧き立つ、湧き立つ、花の盃をあふれひろがり湧きあがりひろがりひろがりもう夕方がまひる【になり、遠い死火山の雪も、其の光の中に包まれます。湧きます。 湧きます。まひる、かゞやくチュウリップ酒の、匂をどうかほめて下さい。このチュウリップの光のエステルは、とても合成できません。』

『それはとにかく、全体、これでいゝのですか。あんまり、光が過ぎはしませんか。』

『いゝえ、心配ありません。酒があんなに湧きあがり、波立ち、漲り、花瓣をあふれて、流れても、あの緑の花柄は、一寸もゆらぎません。さあどうです。おあがりなさい。光のお酒。チューリップ酒。いゝ酒ですよ。さあ飲みませんか。

貧乏な、僕のお酒は、又一層に光って、おまけに軽いのだ。さあやり給へ。』

『いや、ありがたう。やりませう。あなたの健康を祝します。』

『よう、健康を祝します。どうか、沢山、やって下さい。』

『あなたもどうです。』】〔以下原稿なし〕」

『若い研師』

この部分になると、“白いチューリップ”は、“光の酒”のような陽炎、「かゞやくチュウリップ酒」を沸き立たせています。

そして、「園丁」と「若い研師」は、「チュウリップ酒」を飲んで酔ってしまったような酩酊状況です。

「『さあどうです。おあがりなさい。光のお酒。チューリップ酒。いゝ酒ですよ。さあ飲みませんか。〔…〕さあやり給へ。』

『いや、ありがたう。やりませう。あなたの健康を祝します。』

『よう、健康を祝します。どうか、沢山、やって下さい。』

『あなたもどうです。』」

などと、差しつ差されつ、あるいは盃を回し合っているような酒盛りの状況ですが、じっさいに“チューリップ酒の酒盛り”をしていると思ってよいのだと思います。というのは、このあとの部分(『若い研師』原稿は焼失して現存しない)を『研師と園丁』で見ると、酩酊状態の目で見た風景の描写が展開しているからです。(のちほど、テキストをお目にかけます。)

野生のチューリップ(Tulipa clusiana)

さて、『若い研師』は、用紙の種類から制作年代を推定すると‥、

現存する原稿5枚のうち1枚目から4枚目までが「10/20(広)藍色罫」、最後の1枚が「10/20(イ)藍色罫」という原稿用紙に清書されています。

『新校本全集』の「校異」によると:

「第5葉〔…〕ここでは字体がやや幼く、また冒頭で消されている12字分が第4葉末尾と重複していること、加えて用紙がこれのみ「10/20(イ)イーグル印原稿紙」であり、この紙の使用時期は「10/20(広)イーグル印原稿紙」より前と推定されることからみても、第4葉までのものよりも一段と古い草稿であることが判る。

おそらく本作品は、はじめ「10/20(イ)イーグル印原稿紙」に全体が清書されていたものが、のちに「10/20(広)イーグル印原稿紙」を用いてその大部分が清書し直されたものであって、現存の第5葉は、その際清書し直されず、前葉との重複部分のみ消されて、そのまま用いられたと考えられる。」

↑上の引用中【 】内が、第5葉、つまり清書し直される前の古い原稿です。

そうすると、現存の『若い研師』以前に、『ウーア若い研師』と言うべき「10/20(イ)」原稿用紙による初期形があったことになります。これを加えると、前出の改稿図式は、つぎのようになるでしょう:

『ウーア若い研師』(後半部分?) → 『若い研師』「二、チュウリップ酒」 → 『研師と園丁』 → 『チュウリップの幻術』

ところで、この用紙「10/20(イ)藍色罫」は、注目すべきことに、1921年6月〜8月、賢治が東京滞在中に書いた手紙([193][194][195][197])に使われています。

宮澤賢治は、1921年1月東京へ出奔した時には洋傘一本のみ携えた着の身着のままであり、同年8月(ないし9月)花巻へ帰還した時には、大きなトランクに一杯の童話原稿を抱えていたこと―――これはあまりにも有名な伝記的事実ですが、それぞれ、賢治書簡、弟清六氏の回想記など確実な証拠があります。

つまり、賢治が東京で書いた膨大な童話原稿の用紙は、自宅から持って行ったのではなく、東京で買い求めたと考えなければなりません。その用紙が、「10/20(イ)藍色罫」と考えられるのです。

東京滞在中、賢治が出した書簡は、はじめはすべて葉書かザラ紙を使っていますが、6月29日付の[193]以後は「10/20(イ)藍色罫」を使っているのです。ザラ紙を使った最後の封書は3月10日付[191ノ1]です。

したがって、おそらく、4月前半に父・政次郎氏との関西旅行から帰って来たあとで「10/20(イ)藍色罫」原稿用紙を購入し、それまではザラ紙に書いていた童話草稿の清書を始めたものと思われます。

この関西旅行後は、印刷所のアルバイトにも出ず、父からの生活費の送金も送り返さないようになったといいますから、「1ヵ月に三千枚も書いた」(宮澤清六『兄のトランク』)と言われる童話の創作・推敲に集中したのでしょう。

そうすると、現存『若い研師』の5枚目(↑引用中の【 】)を含む『ウーア若い研師』草稿は、東京滞在中に書かれたものである可能性が高いことになります。

あるいは、花巻に帰還した後に清書されたものだとしても、その後の逐次形(『若い研師』→『研師と園丁』→『チュウリップの幻術』)について推定される年次(後述)から考えますと、『ウーア若い研師』は、帰花後まもなく、遅くとも1921年中に書かれたと考えられます。

次に、『若い研師』の1〜4枚目が書かれている「10/20(広)藍色罫」用紙は、1920年頃から 1922年初め頃まで、花巻で使用されています。したがって、『ウーア若い研師』からこの用紙に書き改められたのは、1921年に東京から帰ってきた後、翌1922年初め頃までの間と推定されます。

この時期は、#492番の短歌や『冬のスケッチ』の制作時期とも重なります。

改稿形の『研師と園丁』は、『若い研師』原稿と他の童話原稿の裏に、鉛筆で下書きされたものです。したがって、用紙自体から制作年代は推定できないのですが、その後の改稿形『チュウリップの幻術』よりは前にできているはずです。

『チュウリップの幻術』の用紙は「10/20藍色罫」で、『新校本全集』「草稿通観篇」によると、「10/20(広)藍色罫」より後の 1922-23年頃に使われています。「土神ときつね」「雁の童子」などが、この用紙に書かれています。

したがって、『研師と園丁』への改稿は 1922年内かその前後、『チュウリップの幻術』は 1923年頃と推定しておくのが至当と思われます。このころは、農学校勤務と他の詩や童話の創作で非常に忙しかった時期ですから、この『若い研師』系にだけ集中している余裕はなかったはずです。数次の改稿は、散発的に時間を置いて行われたと考えるべきです。

野生のチューリップ(キルギス)

そういうわけで、『ウーア若い研師』は 1921年4月以降の東京滞在中、あるいは花巻に帰ってまもなく書かれ、その後、『春と修羅』をまとめる 1923年頃までに数次の改稿が行なわれたことになります。

ところで、この最初の『ウーア若い研師』の成立時期を、ギトンは、東京滞在中の 4-6月だったと考えてみたいのです。賢治が、伝説的な“1か月三千枚”の勢いで、たくさんの童話を執筆・清書していた時期ですが、同時に、保阪嘉内との再会を心待ちにしていた時期でもあります。

賢治は、5月の嘉内宛て葉書で:

「お葉書拝見いたしました。全体どうなされたのです。ひどくやけくそではありませんか。も少し詳しいお便りを下さい。」

1921.5.4.保阪嘉内宛て

と書き、その後、7月初めの手紙で:

「〔…〕私もお目にかゝりたいのですがお訪ね出来ますか。

あなたの貴重な日曜日を私の所へお潰しになってはあまりお気の毒です。見習士官なら外泊でせう。

どうです、又御都合のいゝとき日比谷あたりか、植物園でゞも、又は博物館でゞもお待ち受けしませうか。

私は相変らずのゴソゴソの子供ですから名誉ある軍人には御交際が不面目かも知れませんよ。

私は夜は大低八時頃帰ります。

いづれお目にかゝれるかと思ひます。」

1921.7.3.保阪嘉内宛て

と、再会の予定を打ち合わせています。

前に引用した『若い研師』第2章「チュウリップ酒」の初めのほうには、旧知の「研師」と「園丁」が、偶然の再会を喜び合う場面が、つぎのように描かれています↓:

「青い上着の園丁がこてをさげて汗を拭ひながら向ふからやって参りましたが研師の立ってゐるのを見てにはかに笑って輝いてはせ寄りました。

『やあしばらくですね。どうしてこっちへおいでになりました。 私がこゝに居るのはご存じでしたか。』

『ほんたうにしばらくでした。何の気もなくお寄りしたのでした。』」

「研師」が、農園の中に入って研ぎ仕事を始めたあとも、「園丁」は、自分の仕事のひまを盗んでは何度もやってきて、「研師」に気遣っています(この部分の原稿は、『若い研師』では焼失しているので、『研師と園丁』から引用します):

「青い上着の園丁がまたせわしくやって来た。」

「『すぐ来ますからね。もうぢき三時のやすみですから。』園丁は笑って輝いて又唐檜の中へはいって行った。」

「青い上着の園丁は顔をまっかに熱らして子供のやうに飛んで来た。」

などと、「研師」との再会を子供のように喜ぶ「園丁」のようすが書かれているのです。

これは、賢治と嘉内の再会、少なくとも賢治が期待した嘉内との再会のありさまを描いていないでしょうか? (なお、最終形の『チュウリップの幻術』では、旧知の二人の再会という設定は放棄され、両者は単なる通りすがりの関係に変えられています。)

さきほども述べましたように、賢治はこの 1921年までの時期、園芸・造園の実践にはまだほとんど手をつけていませんでしたが、そうした仕事に関心と希望を抱いていました。

立派な農園の「園丁」として嘉内に接し、ともに“チュウリップ酒”を酌み交わし陶酔するという図は、賢治が当時、夢のように思い描いていた二人の再会の図ではなかったでしょうか。

この“夢のような再会”は、この年7月の二人の再会の後で書かれたとされる戯曲断片『蒼冷と純黒』にも通じるかと思われます。

そこで、嘉内との再会を心待ちにしていた4〜6月に書かれた(と思われる)『ウーア若い研師』の現存原稿―――↑引用の【 】の部分を、もう一度見ておきたいのですが:

「『さうでせうとも。それですからこの花の盃の中からぎらぎら光ってすきとほる蒸気が丁度水へ砂糖を溶かしたときの様にユラユラユラユラ立ち昇ってゐるでせう。おゝ光が湧き立つ、湧き立つ、花の盃をあふれひろがり湧きあがりひろがりひろがりもう夕方がまひる【になり、遠い死火山の雪も、其の光の中に包まれます。湧きます。 湧きます。まひる、かゞやくチュウリップ酒の、匂をどうかほめて下さい。このチュウリップの光のエステルは、とても合成できません。』

『それはとにかく、全体、これでいゝのですか。あんまり、光が過ぎはしませんか。』

『いゝえ、心配ありません。酒があんなに湧きあがり、波立ち、漲り、花瓣をあふれて、流れても、あの★緑の花柄は、一寸もゆらぎません。さあどうです。おあがりなさい。光のお酒。チューリップ酒。いゝ酒ですよ。さあ飲みませんか。

貧乏な、僕のお酒は、又一層に光って、おまけに軽いのだ。さあやり給へ。』〔…〕】」

★印をつけておいた箇所ですが、ここには推敲があって、最初は

「あの寂静な、緑の花柄は、」

と書いてあったテキストから、「寂静な」を削っているのです。

「寂静(じゃくじょう)」は、仏教用語で、煩悩を離れ苦しみを絶った解脱の境地。また、「涅槃寂静」は、仏教の“悟りの世界は、静かな安らぎの境地である”という、他の宗教とはまったく異なる仏教の本質的特性を指します。

これに、少し前の:

「それにあの鈴蘭にさへも見違ひさうな小さな花は不思議な合図を閃めく空に送ってゐるのです。」

という部分をも併せ考えると、

賢治は『ウーア若い研師』の段階では、『ルバイヤート』から得た耽美的陶酔的な“チュウリップ酒”のインスピレーションを、仏教的な思想の枠に収めて受け入れていたようにも感じられます。

白いチューリップは、酒を沸き立たせて陶酔しているように見えるけれども、どうしてどうしてその「緑の花柄」は、ゆらぎもせずにしっかりと立って、“天上”の世界に「合図」を送っているのだ。この花こそは、仏の意にかなう「寂静」の花だ――と。

しかし、その場面に続いて、「園丁」は上機嫌になって「若い研師」に酒を勧め、酔いの中に陶酔してゆく―――こうなると、もう仏教からは大きく離れ、『ルバイヤート』的な耽美の世界に没入してゆくように思われます。

前記に続く場面を『研師と園丁』で見て行きたいと思います。

「 〔…〕

『ようご健康を祝します。どうです。奇麗な空ぢゃありませんか。どうか沢山やって下さい。』『あなたもどうです。』

『えゝやりますとも、おっと沢山、沢山。けれどもいくらこぼれた所でそこら一面チュウリップ酒の波ですもの。ハッハッハ。』『アッハッハ。一面どころぢゃありません。そらのはてから地面の底まですっかり光の領分です。たしかにいまは光のお酒が地面の腹の底までしみました。』

『えゝえゝ。おやごらんなさい、向ふの畑。ね、光の酒に漬っては花椰菜でもアスパラガスでも実に立派なものではありませんか。』

『おや、ひばりはどこまで逃げたでせう。どこ迄逃げて行ったのかしら。自分で斯んな光の流れを起して置いてあとはどこかへ逃げるとはすこし気取ってゐるやうですね。』

『まったくさうです。こらひばりめ、降りて来い。ははあ、やつ、溶けたな。こんなに雲もない空にかくれるなんて出来ません。溶けたのですよ。』『いゝえ、ひばりの歌のふるひはさっきから光の中に溶けてゐましたがひばりはまさか溶けません。』『さうですね。 まあひばりなどどうでもいゝではありませんか。全体ひばりといふ ものは小さなもんで空をチーチクチーチク飛ぶだけのもんです。』」

『研師と園丁』

「えゝやりますとも、おっと沢山、沢山。」と「園丁」が言っているのは、「研師」が注いでくれた酒が多すぎて、あふれてしまったようす。

「ハッハッハ。」「アッハッハ。」と、二人とも、酔いがまわって笑い上戸になっています。

「ひばりはどこまで逃げたでせう。〔…〕自分で斯んな光の流れを起して置いて」―――「研師」の発言ですが、酔いのせいで周囲の風景がちがって見えてきたのを、ヒバリのせいにしています。自分が酔ったせいだということが、もうよく分からないのです。

「こらひばりめ、降りて来い。ははあ、やつ、溶けたな。」―――「園丁」の発言。もう判断が混乱して、言うことが滅茶苦茶になっています。

↓つぎの部分では、酩酊した視界に映る周囲のゆがんだ風景が描かれます。おかしくなっているのは目のほうなのですが、酔っている当人たちには、風景のほうが変化している、揺れていると映るのです。

この・主体と風景の関係は、『春と修羅』の心象スケッチに似ていないでしょうか? 賢治の“心象スケッチ”の起源は、案外このような陶酔のけしきにあるのかもしれません‥

「『まあさうですね。おやおや、これでもいゝんですか。向ふの唐檜やすもゝのかきねがふらりふらりと踊ってますよ。』

『なあに心配ありません。どうせ光のチュウリップ酒のなかの景色です。いくら踊ってもいゝぢゃありませんか。』

『それは全くさうですね。大目に見ないといけません。』

『アアッハッハ、大目に見て置きませう。ところがまあ、あの梨の木をごらんなさい。枝が剪られてゐますので身体が一向釣り合ひません。まるで蛹の踊りぢゃありませんか。』

『蛹踊りとはあんまり可哀さうですよ。すっかりしょげて化石してしまったやうぢゃありませんか。』

〔三字不明〕なるとは。そいつはあんまりひどすぎる。おおい。 梨の木。〔二字不明〕まんまでいゝんだよ。けれども仲々人の意見をすなほに〔二字不明〕るやつぢゃないんです。』

『それより向ふのくだものの木の踊りの環を見ませんか。まん中〔二字不明〕て調子をとるのがあれが桜桃の木ですか。』

『どれですか。あゝあれですか。いゝえ、あいつは油桃(ずばいもゝ)です。やっぱり巴丹杏やまるめろの歌は上手なもんですね。どうです。行って仲間にはいりませうか。行きませう。』

『行きませう。おゝい。おいらも入れて呉れ。あ痛っ。』

『どうなさったのですか。』

『眼のふちをどやつかにひどく引っ掻かれましたよ。』

『さうですか。駄目ですよ。どやつも満足の手のあるやつはありません。みんながりがり骨ばかり。おやおや〔二字不明〕、大へん踊りが崩れて泣いたりわめいたり、むしりあったりなぐったり一体あんまり冗談が過ぎたのです。』

『えゝ、斯う世の中が乱れては全くどうも仕方ありません。』

『おや。火です。火です、火がつきました。チュウリップ酒に火がつきました。』『さうです。はたけも空もけむりです。しろけむりです。パチパチパチパチやってます。どうも素敵に強い酒だと思ひましたよ。』

『おや、さうさう。あの白いチュウリップですね。』

『さうです。これが一番こゝで大事な花なんです。』

『あゝ、もうよほど経ったでせう。もう私は行きませう。さようなら。』〔以下原稿なし〕」

『研師と園丁』

「唐檜やすもゝのかきねがふらりふらりと踊ってますよ。」―――童話『かしはばやしの夜』を想起しないでしょうか? あとのほうでは、木々の踊りの仲間に加わろうとして、枝に顔を引っ掻かれています。

童話『かしはばやしの夜』にも、そのような・緊張をはらんだ人間と樹木とのやりとりが描かれていました:

「ところがどうも、どの木も画かきには機嫌のいゝ顔をしますが、清作にはいやな顔を見せるのでした。

一本のごつごつした柏の木が、清作の通るとき、うすくらがりに、いきなり自分の脚をつき出して、つまづかせようとしましたが清作は、

『よつとしよ。』と云ひながらそれをはね越えました。」

『かしはばやしの夜』

「すっかりしょげて化石してしまったやうぢゃありませんか。」―――『春と修羅』収録「真空溶媒」の↓次の箇所は、これとよく似ています:

「 保安掛りとはなんだ きさま)

いヽ氣味だ ひどくしよげてしまつた

ちヾまつてしまつたちいさくなつてしまつた

ひからびてしまつた

四角な背嚢ばかりのこり

たヾ一かけの泥炭になつた

ざまを見ろじつに醜い泥炭なのだぞ」

「真空溶媒」

野生のチューリップ(アルボルズ山脈、イラン)

「『チュウリップ酒に火がつきました。』『さうです。はたけも空もけむりです。しろけむりです。パチパチパチパチやってます。どうも素敵に強い酒だと思ひましたよ。』

『おや、さうさう。あの白いチュウリップですね。』」

↑最後の場面では、チューリップ酒に火がついて、木々は大混乱です。そして、これらすべては「白いチュウリップ」の「幻術」だと言うのです。

しかし、その意味は明らかではありません。“天”に合図を送る「寂静」のチューリップが、幻覚を見せて、『法華経』のように人間たちに真理を悟らせようとしているのか?

しかし、あまり性急な“謎解き”は、しないほうがよいかもしれません。

ばいみ〜 ミ 彡

彡

.

前へ|次へ

□ コメントを書く

□ 日記を書き直す

□ この日記を削除

[戻る]

彡

彡