ゆらぐ蜉蝣文字

□第1章 春と修羅

53ページ/114ページ

1.9.16

↓《印刷用原稿》の最初の形

27日輪青くかげろへば

28修羅は樹林に交響し

29陥りくらむ天の椀から

29a(喪神はしづみまた燃え)→(その喪神の穹窿は燃え)

30燐光魯木の群落は延び→雲の魯木の群落が延び

31その枝はかなしくしげり

32風景もうちつらぬかれ

33×

34ひらめいてとびたつからす

34a(ほのぼのとなみだはゆする

35気層いよいよすみわたり

36ひのきもしんと天に立つころ)

「穹窿」は、そらの丸天井、つまり「天の椀」と同じです。

. 燐光

「魯木」は、“蘆木(ロボク)”のこと。古生代石炭紀・二畳紀に栄えた大型シダ植物で、トクサ(スギナ)と近縁。高さ15〜30m:ロボク

29a行は、はじめ、「(喪神はしづみまた燃え)」でしたが、「(その喪神の穹窿は燃え)」に書き直したあと、《初版本》では削除されています。

この「喪神」は、前行の「陥りくらむ天の椀から」に続いているので、翳って光っている白い太陽を描いているようです。

というのは、高農時代の短歌に:

「喪神の

鏡かなしく落ち行きて

あかあか燃ゆる

山すその野火」(『歌稿B』,#264)

というのがありますし、この『春と修羅・第1集』の「鎔岩流」にも、

「喪神のしろいかがみが

薬師火口のいただきにかかり」

とあって、賢治は「喪神」という語を、もともとは、“血がひいたように青白い太陽”を指して使っているからです(『春と修羅』以後は、単に青白い色として使っている例もありますが)。

つまり、「喪神はしづみ」は、27行目の「日輪青くかげろへば」と、けっきょく同じ意味です。

「その喪神の穹窿は燃え」も、青く翳った太陽の見える曇り空から、背後の太陽の光が漏れて、白く燃え立っている、という意味でしょう。

. 春と修羅・初版本

《初版本》30行目の

「黒い木の群落が延び」

は、原稿の最初の形では:

30燐光魯木の群落は延び

でした。つまり、天から逆さまに生えて来た「黒い木」は、古生代の森林の巨大スギナだったのです!

しかも、「燐光」を放って、青白く・あやしげに光っています。

31その枝はかなしくしげり

32風景もうちつらぬかれ

34ひらめいてとびたつからす

34a(ほのぼのとなみだはゆする

35気層いよいよすみわたり

36ひのきもしんと天に立つころ)

ロボクの森林が上から伸びてきて、繁った枝がはびこって、「風景もうちつらぬかれ」てしまいます‥

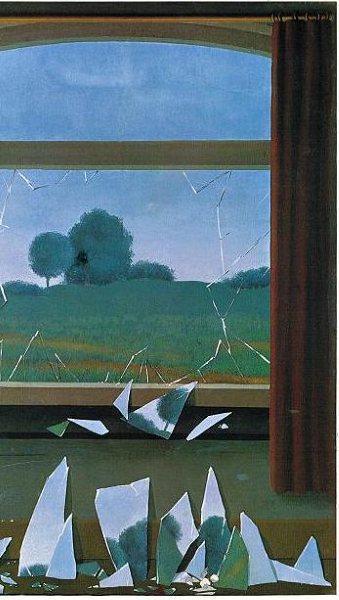

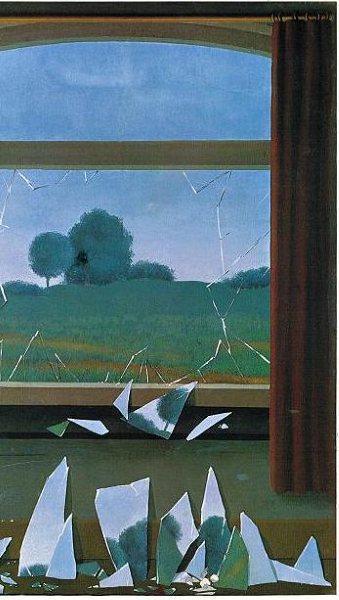

これは、巨大なロボクの枝が、風景画のようなこの世の風景を刺し貫いたので、風景はガラスのようにこなごなに砕けてしまったと考えたいと思います。

つまり、「いちめんのいちめんの諂曲(てんごく)模様」が、こっぱみじんに吹っ飛んでしまったということだと思うのです。

というのは、そのあとの34a-36行目で、「修羅」は「ほのぼのと」涙を流して、なにか‥ほっと安心しているようです。

そして、空もすっかり雲がなくなって澄みわたり、ヒノキ(ツィプレッセン)も「しんと天に立」っているからです。

つまり、石炭紀の「黒い木の群落」が亡霊のように天から現れて、地上世界の「諂曲模様」を一掃してしまった。こうして、しんと澄みきった春になったということではないでしょうか?

.