宮沢賢治の《いきいきとした現在》へ

□第5章 「心象スケッチ」がめざしたもの

14ページ/23ページ

.

シャトー・ド・ジュー、フランシュ・コンテ地方

↓死刑判決が言い渡された翌朝、面会に来て控訴を勧めるマチルドのことばを、うわの空で聞きながら、ジュリアンは、まもなく受ける処刑のことを考えています。

(以下、青色は、メルロ=ポンティが引用している部分です。)

「〔…〕どんな人間の目にも、弱気なジュリヤンの姿を見せやしないぞ。それに、だいいち、ジュリヤンは弱い男ではない。ただ、おれの心はものに感じやすくできている。〔…〕情け知らずの連中が、こんな欠点を見て、どれだけおれを軽蔑したかしれない。やつらはおれがお慈悲を求めているとでも思っていたのだ。それだけはどうしても我慢ができない。

話によれば、ダントンは断頭台に上るとき、妻を思い出して心が乱れたそうだ。だが、ダントンは青二才ばかりの国民をはげまして、敵がパリへ迫るのを防いだ。……このおれにだってどんなことがやれたかわからないのだが、それがわかっているのはおれだけだ。……ほかの連中から見れば、おれはせいぜい、ことによるとものになるかもしれないといった男にすぎないのだ。

〔…〕おれがあまり絶望したり後悔したりする姿を見せると、ヴァルノや、この土地の貴族どもは、死に対するあさましい恐怖だと思うことだろう。〔…〕おれに死刑を宣告しておいて、『ごらんなさい、材木屋のせがれに生れたりすると、あんなもんですよ。学問や世渡りはうまくできても、心根ばかりはねえ!……心根ばかりは、習おうたって習い覚えるわけにはいきませんよ』なんて、いったにちがいない。」

スタンダール,小林正・訳『赤と黒』,下巻,2012年改版,新潮文庫,pp.512-513.

いまやジュリアンは、大革命の渦中に断頭台の露と消えた革命家ダントンと、自分の迎える最期とを引き比べています。ダントンは、平民からなる義勇軍を率いて、諸外国の侵入を追い返し、祖国を防衛したが、断頭台に立つ最後の瞬間に「心が乱れ」てしまった。ジュリアンには何の業績もないが、恋人に心を乱されたりはしまい、と考えます。死刑判決によって、ジュリアンは絶望に打ちひしがれているのですが、目の前にマチルドがいるために、「情け知らずの連中」すなわち「この土地の貴族ども」への反発心を奮い起こして矜持を保っています。

ジュリアンの矜持は、「このおれにだってどんなことがやれたかわからないのだが、それがわかっているのはおれだけだ。」という、メルロ=ポンティの言う「主観性」によって支えられています。誰にもわからない、自分だけが知っている“未来”への投企、こんな事件を引き起こさなければ、自分の生涯は、ダントン以上のことができたかもしれない。それが、ジュリヤンの―――また、すべての人間の、孤独な《自我》なのです。

彼の法廷陳述を、彼の生涯の弁明として過大に評価するのは誤りです。ジュリアンは、生まれた環境のせいで、不可避的に事件を惹き起こしたわけではないのです。ジュリアン自身、そうは考えていません。彼には、いつでも選択の自由がありました。

少年時代に、ジュラ山地の洞窟の前に立って、人間世界を見下ろしながら野心をふくらました時、彼は、運を賭して打って出ることもできたし、栄達を断念して、この田舎で静かに一生を過ごすこともできたのです。最期の瞬間に、命乞いも控訴もせず、処刑死を受け入れることさえできたことを考えれば、生涯の各瞬間に、彼には選択の《自由》があったと言えます。

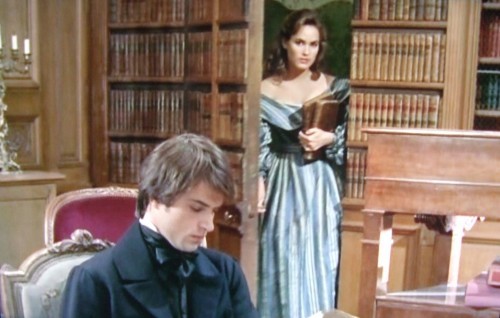

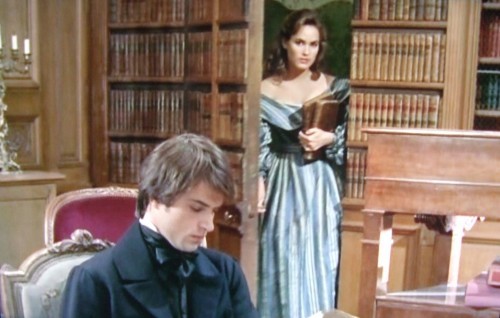

『赤と黒』 ジュリアンとレナール夫人

「やっとひとりになったとき、ジュリヤンはさきほどよりも、もっと気がめいってしまい、意気地がなくなっていた。〔…〕

夕方近く、ある考えが浮んで気持が慰められた。《もし今朝、死があんなに醜く見えたとき、死刑執行をいいわたされたとしても、公衆の目を見れば、刺激されて、体面のことを考えたにちがいない。おれの態度は、臆病なうぬぼれ男がサロンへはいるときのように、きっとどこかしら、ぎこちなかったことだろう。あの田舎者どものうちに、もし目のあるやつがいたら、おれの気おくれを見ぬいたかもしれない。だが、だれもはっきりそれを見ぬけはしなかったろう》

ジュリヤンはそれでいくぶんみじめな気持から救われたような気がした。《いまのおれは、意気地なしだ》と歌を歌うようにして、くり返した。《だがだれにもわかりゃしないさ》」

スタンダール,小林正・訳『赤と黒』,下巻,2012年改版,新潮文庫,p.831.

「今朝、死があんなに醜く見えたとき」とは、ひとつ前の引用の直前の場面です。拘置監で就寝中、マチルドが面会に来たて、いきなり抱き着いたので、マチルドを首切り役人とまちがえて、恐れおののいたことを指しています。

ここでも、ジュリアンの《自我》、「主観性」が、「公衆の目」すなわち、他人から“見られること”と強く結びついていることがわかります。現象学によれば、人間の《自我》は孤独なものであり、他人がその中を覗いて見ることはできません。彼の身体に現れた“態度”を見て、“こころの中”を推測するだけです。しかし、そうして“見られている”という事実、他人に推測されているという事実、他人の表象の中にある自分の“こころ”の像はどんなものかということが、《自我》にとって大きな関心事なのです。

.