ゆらぐ蜉蝣文字

□第7章 オホーツク挽歌

109ページ/250ページ

7.4.4

ギトンは、賢治が「植民地風」と感じたのは、むしろ街の様子からだと思います。その点から抜き出してみますと:

. 旭川

「一列馬をひく騎馬従卒のむれ、

この偶然の馬はハックニー

たてがみは火のやうにゆれる。」

「殖民地風の官舎の一ならびや旭川中学校」

従卒に曳かれた騎馬の列がすれ違います。たまたま行き会ったのですが、ハックニー種の馬です。ハックニーは、貴人の乗る馬車を牽く馬種として、ヨーロッパで開発されたもので、脚を上げて華麗に歩くさまが特徴的です:画像ファイル:ハクニー

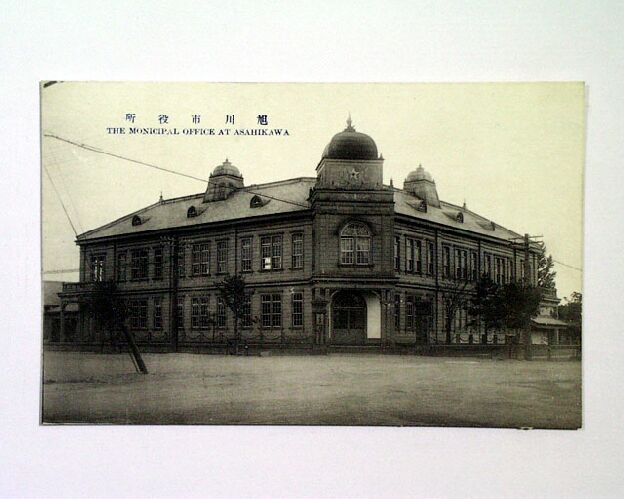

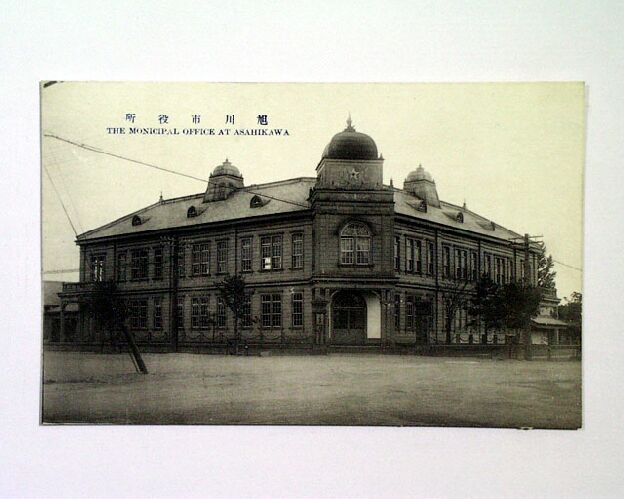

「殖民地風の官舎」は、↓市役所☆だと思います。市役所・旧庁舎は6条通9丁目にありました。駅から“常盤通り”をまっすぐに北上し、6条通りへ折れてすぐです。旧庁舎は、1910-1958年の間使われていました。

☆(注) 旭川村は1900年に町となり、1922年市制施行、旭川市となる。なお、駅前から北上する通りは、『旭川市史』収載の1907年街路図によれば“常盤通り”です(7.4.6 1907年の旭川市街)。これを“師団通り”と書いているサイトがありますが、誤りと思われます。

朝鮮総督府の建物に似ていませんか?↑

「戦前の旭川は、陸軍の精鋭第七師団が駐屯し『軍都』と呼ばれるほどの街で、軍馬には上等なハックニーも多かったのです。」

⇒:宮沢賢治の詩の世界

そして、詩には書いてありませんが、ひろびろとした道路が碁盤の目状に走る様子は、“内地”には見られない光景として、目に映ったでしょう:

六条通り(1922-23年 絵葉書)

六条通り(1922-23年 絵葉書)

そういうわけで、作者は、街全体から受けた印象を、最初の行に、馬車の印象として「植民地風」と書いているのだと思います。

この馬車自体は、あとのほうで:

「もうほんたうにジプシイらしく

こんな小馬車を

誰がほしくないと云はうか。」

と書いているように、むしろ簡素で洒落た感じを作者は気に入っているのです。

.